Zustellung: Mo, 07.07. - Mi, 09.07.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

Es war in den Jahren 1942 bis 1944. Damals waren Flaška und die Mädchen, die mit ihr im Zimmer 28 des Mädchenheims L410 im Ghetto Theresienstadt lebten, zwischen 11 und 14 Jahre alt. Sie waren Ghetto-Häftlinge, einige der 75. 666 Juden aus dem sogenannten Protektorat Böhmen und Mähren, die mit dem Einrücken der deutschen Truppen in ihre Heimat ihr Zuhause, ihr Hab und Gut und schließlich ihr Existenzrecht verloren und ins Ghetto Theresienstadt deportiert wurden. Dort, im Zimmer 28, trafen ihre Schicksalswege und die von etwa fünfzig weiteren jüdischen Mädchen aufeinander.

Betreut von Erwachsenen, Ghetto-Häftlinge wie sie, lebten sie für eine Weile zusammen, schliefen auf zwei- und dreistöckigen Holzpritschen, nahmen gemeinsam ihre dürftigen Essensrationen ein, hörten am Abend der Betreuerin zu, wenn sie aus einem Buch vorlas, oder erzählten sich, wenn das Licht gelöscht wurde, von ihren Erlebnissen, ihren geheimsten Gedanken, Sorgen und Ängsten.

Während Tausende von älteren Häftlingen unter desolaten Bedingungen lebten und an Hunger, Krankheiten und seelischem Leid zugrunde gingen, widmete sich eine Gruppe von Erwachsenen Erzieher, Lehrer, Künstler, Zionisten den Kindern. Sie waren entschlossen, sie zu beschützen, sie zu unterrichten, ihnen Mut zu machen. Und vor allem: sie auf eine bessere Zukunft vorzubereiten.

Doch immer wieder wurden einige Mädchen jäh aus ihren Reihen gerissen; sie mussten antreten zum gefürchteten Transport nach Osten. Neue Mädchen kamen, neue Freundschaften entstanden. Dann wurde auch diese Gemeinschaft durch Transport erschüttert. - Und doch gab es Augenblicke, da erlebten die Kinder das Zimmer 28 als eine Insel der Freundschaft und der Hoffnung. Dann lernten, spielten, sangen sie oder malten und zeichneten im Unterricht mit der inzwischen legendären Künstlerin Friedl Dicker-Brandeis. Als ab Juli 1943 die Kinderoper von Hans Krása und Adolf Hoffmeister Brundibár geprobt wurde, waren auch Mädchen vom Zimmer 28 dabei. Lieder aus Brundibár erklangen oft in ihmre Zimmer.

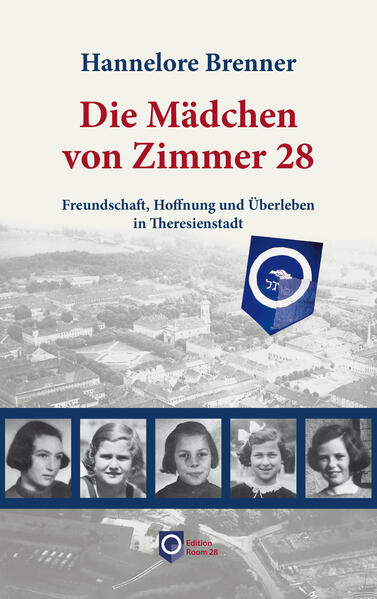

Unter dem Druck der Geschehnisse wuchsen die Kinder zu einer Gemeinschaft zusammen, die in jedem Augenblick der immer gleiche Wunsch, die immer gleiche Hoffnung und Sehnsucht einte: Dass Deutschland bald besiegt und der Krieg endlich vorüber sein möge; eine Gemeinschaft auch, die sich eine Hymne und eine Flagge schuf und die eine Organisation gründete, den Ma`agal hebräisch für Kreis und im übertragenen Sinne: Vollkommenheit. Es war das Ideal, nach dem sie strebten.

Im Herbst 1944 wurde das Band der Mädchen ein letztes Mal zerrissen. Und nachdem in einem Monat, zwischen dem 28. September und dem 28. Oktober, über 18. 400 Menschen nach Auschwitz-Birkenau deportiert worden waren, gab es kein Mädchenheim und kein Zimmer 28 mehr. Nur vier der Mädchen von Zimmer 28 blieben in Theresienstadt zurück.

Betreut von Erwachsenen, Ghetto-Häftlinge wie sie, lebten sie für eine Weile zusammen, schliefen auf zwei- und dreistöckigen Holzpritschen, nahmen gemeinsam ihre dürftigen Essensrationen ein, hörten am Abend der Betreuerin zu, wenn sie aus einem Buch vorlas, oder erzählten sich, wenn das Licht gelöscht wurde, von ihren Erlebnissen, ihren geheimsten Gedanken, Sorgen und Ängsten.

Während Tausende von älteren Häftlingen unter desolaten Bedingungen lebten und an Hunger, Krankheiten und seelischem Leid zugrunde gingen, widmete sich eine Gruppe von Erwachsenen Erzieher, Lehrer, Künstler, Zionisten den Kindern. Sie waren entschlossen, sie zu beschützen, sie zu unterrichten, ihnen Mut zu machen. Und vor allem: sie auf eine bessere Zukunft vorzubereiten.

Doch immer wieder wurden einige Mädchen jäh aus ihren Reihen gerissen; sie mussten antreten zum gefürchteten Transport nach Osten. Neue Mädchen kamen, neue Freundschaften entstanden. Dann wurde auch diese Gemeinschaft durch Transport erschüttert. - Und doch gab es Augenblicke, da erlebten die Kinder das Zimmer 28 als eine Insel der Freundschaft und der Hoffnung. Dann lernten, spielten, sangen sie oder malten und zeichneten im Unterricht mit der inzwischen legendären Künstlerin Friedl Dicker-Brandeis. Als ab Juli 1943 die Kinderoper von Hans Krása und Adolf Hoffmeister Brundibár geprobt wurde, waren auch Mädchen vom Zimmer 28 dabei. Lieder aus Brundibár erklangen oft in ihmre Zimmer.

Unter dem Druck der Geschehnisse wuchsen die Kinder zu einer Gemeinschaft zusammen, die in jedem Augenblick der immer gleiche Wunsch, die immer gleiche Hoffnung und Sehnsucht einte: Dass Deutschland bald besiegt und der Krieg endlich vorüber sein möge; eine Gemeinschaft auch, die sich eine Hymne und eine Flagge schuf und die eine Organisation gründete, den Ma`agal hebräisch für Kreis und im übertragenen Sinne: Vollkommenheit. Es war das Ideal, nach dem sie strebten.

Im Herbst 1944 wurde das Band der Mädchen ein letztes Mal zerrissen. Und nachdem in einem Monat, zwischen dem 28. September und dem 28. Oktober, über 18. 400 Menschen nach Auschwitz-Birkenau deportiert worden waren, gab es kein Mädchenheim und kein Zimmer 28 mehr. Nur vier der Mädchen von Zimmer 28 blieben in Theresienstadt zurück.

"This beautiful evocation of heartwarming friendship in the darkest of times is unforgettable", so Elie Wiesel zur amerikanischen Ausgabe, die 2009 erschien.

Ghetto Theresienstadt, Mädchenheim L 410, Zimmer 28. Dort lebten in den Jahren 1942 bis 1944 jüdische Mädchen, Ghetto-Häftlinge, einige der 75. 666 Juden aus dem sogenannten Protektorat Böhmen und Mähren, die mit dem Einrücken deutscher Truppen in ihre Heimat ihr Zuhause, ihr Hab und Gut und schließlich ihr Existenzrecht verloren und ins Ghetto Theresienstadt deportiert wurden. Dort, im Zimmer 28, trafen ihre Schicksalswege und die von etwa fünfzig weiteren jüdischen Mädchen aufeinander. Sie waren zwischen 11 und 14 Jahre alt.

Betreut von Erwachsenen, Ghetto-Häftlinge wie sie, lebten sie für eine Weile zusammen, schliefen auf zwei- und dreistöckigen Holzpritschen, nahmen gemeinsam ihre dürftigen Essensrationen ein, hörten am Abend der Betreuerin zu, wenn sie aus einem Buch vorlas, oder erzählten sich, wenn das Licht gelöscht wurde, von ihren Erlebnissen, ihren geheimsten Gedanken, Sorgen und Ängsten.

Während Tausende von älteren Häftlingen unter desolaten Bedingungen lebten und an Hunger, Krankheiten und seelischem Leid zugrunde gingen, widmete sich eine Gruppe von Erwachsenen Erzieher, Lehrer, Künstler, Zionisten den Kindern. Sie waren entschlossen, sie zu beschützen, sie zu unterrichten, ihnen Mut zu machen. Und vor allem: sie auf eine bessere Zukunft vorzubereiten.

Doch immer wieder wurden einige Mädchen jäh aus ihren Reihen gerissen; sie mussten antreten zum gefürchteten Transport nach Osten. Neue Mädchen kamen, neue Freundschaften entstanden. Dann wurde auch diese Gemeinschaft durch Transport erschüttert. - Und doch gab es Augenblicke, da erlebten die Kinder das Zimmer 28 als eine Insel der Freundschaft und der Hoffnung. Dann lernten, spielten, sangen sie oder malten und zeichneten im Unterricht mit der inzwischen legendären Künstlerin Friedl Dicker-Brandeis. Als ab Juli 1943 die Kinderoper von Hans Krása und Adolf Hoffmeister Brundibár geprobt wurde, waren auch Mädchen vom Zimmer 28 dabei. Lieder aus Brundibár erklangen oft in ihmre Zimmer.

Unter dem Druck der Geschehnisse wuchsen die Kinder zu einer Gemeinschaft zusammen, die in jedem Augenblick der immer gleiche Wunsch, die immer gleiche Hoffnung und Sehnsucht einte: Dass Deutschland bald besiegt und der Krieg endlich vorüber sein möge; eine Gemeinschaft auch, die sich eine Hymne und eine Flagge schuf und die eine Organisation gründete, den Ma`agal hebräisch für Kreis und im übertragenen Sinne: Vollkommenheit. Es war das Ideal, nach dem sie strebten.

Im Herbst 1944 wurde das Band der Mädchen ein letztes Mal zerrissen. Und nachdem in einem Monat, zwischen dem 28. September und dem 28. Oktober, über 18. 400 Menschen nach Auschwitz-Birkenau deportiert worden waren, gab es kein Mädchenheim und kein Zimmer 28 mehr. Nur vier der Mädchen von Zimmer 28 blieben in Theresienstadt zurück.

Herz und roter Faden der dokumentarischen Erzählung ist das originale Tagebuch der Wienerin Helga Pollak, das in vollem Umfang 2014 unter dem Titel "Mein Theresienstädter Tagebuch 1943-1944 und die Aufzeichnungen meines Vaters Otto Pollak" in der Edition Room 28 herauskam. Auch die Aufzeichnungen von Otto Pollak spielen in dem Buch "Die Mädchen von Zimmer 28" eine große Rolle und erweitern die Perspektive um die eines Erwachsenen und wichtigen Protagonisten. So wird aus der Schilderung der Erlebnisse dieser Mädchen ebenso eine Chronik herausragender Ereignisse im Ghetto.

Für die Neuausgabe wurde die 2004 erschiene Erstausgabe umfassend überarbeitet, erweitert, aktualisiert und neu gestaltet. Berichte der Überlebenden von Zimmer 28 über ihre Erlebnisse, nachdem sie Theresienstadt in Richtung Auschwitz verließen, die in der ersten Ausgabe fehlten, sind hier aufgenommen und machen das ganze Ausmaß der persönlichen Tragödie und des monströsen Verbrechens der Nazi-Diktatur spürbar. Schwerpunkte der Erzählung wie die Aufführungen der Kinderoper "Brundibár", der Kunstunterricht mit Friedl Dicker-Brandeis, die herausragende Rolle des zionistischen Jugendführers Fredy Hirsch in Theresienstadt wie auch im Familienlager B II b in Auschwitz-Birkenau werden in Form und Inhalt angemessen wiedergegeben.

Ghetto Theresienstadt, Mädchenheim L 410, Zimmer 28. Dort lebten in den Jahren 1942 bis 1944 jüdische Mädchen, Ghetto-Häftlinge, einige der 75. 666 Juden aus dem sogenannten Protektorat Böhmen und Mähren, die mit dem Einrücken deutscher Truppen in ihre Heimat ihr Zuhause, ihr Hab und Gut und schließlich ihr Existenzrecht verloren und ins Ghetto Theresienstadt deportiert wurden. Dort, im Zimmer 28, trafen ihre Schicksalswege und die von etwa fünfzig weiteren jüdischen Mädchen aufeinander. Sie waren zwischen 11 und 14 Jahre alt.

Betreut von Erwachsenen, Ghetto-Häftlinge wie sie, lebten sie für eine Weile zusammen, schliefen auf zwei- und dreistöckigen Holzpritschen, nahmen gemeinsam ihre dürftigen Essensrationen ein, hörten am Abend der Betreuerin zu, wenn sie aus einem Buch vorlas, oder erzählten sich, wenn das Licht gelöscht wurde, von ihren Erlebnissen, ihren geheimsten Gedanken, Sorgen und Ängsten.

Während Tausende von älteren Häftlingen unter desolaten Bedingungen lebten und an Hunger, Krankheiten und seelischem Leid zugrunde gingen, widmete sich eine Gruppe von Erwachsenen Erzieher, Lehrer, Künstler, Zionisten den Kindern. Sie waren entschlossen, sie zu beschützen, sie zu unterrichten, ihnen Mut zu machen. Und vor allem: sie auf eine bessere Zukunft vorzubereiten.

Doch immer wieder wurden einige Mädchen jäh aus ihren Reihen gerissen; sie mussten antreten zum gefürchteten Transport nach Osten. Neue Mädchen kamen, neue Freundschaften entstanden. Dann wurde auch diese Gemeinschaft durch Transport erschüttert. - Und doch gab es Augenblicke, da erlebten die Kinder das Zimmer 28 als eine Insel der Freundschaft und der Hoffnung. Dann lernten, spielten, sangen sie oder malten und zeichneten im Unterricht mit der inzwischen legendären Künstlerin Friedl Dicker-Brandeis. Als ab Juli 1943 die Kinderoper von Hans Krása und Adolf Hoffmeister Brundibár geprobt wurde, waren auch Mädchen vom Zimmer 28 dabei. Lieder aus Brundibár erklangen oft in ihmre Zimmer.

Unter dem Druck der Geschehnisse wuchsen die Kinder zu einer Gemeinschaft zusammen, die in jedem Augenblick der immer gleiche Wunsch, die immer gleiche Hoffnung und Sehnsucht einte: Dass Deutschland bald besiegt und der Krieg endlich vorüber sein möge; eine Gemeinschaft auch, die sich eine Hymne und eine Flagge schuf und die eine Organisation gründete, den Ma`agal hebräisch für Kreis und im übertragenen Sinne: Vollkommenheit. Es war das Ideal, nach dem sie strebten.

Im Herbst 1944 wurde das Band der Mädchen ein letztes Mal zerrissen. Und nachdem in einem Monat, zwischen dem 28. September und dem 28. Oktober, über 18. 400 Menschen nach Auschwitz-Birkenau deportiert worden waren, gab es kein Mädchenheim und kein Zimmer 28 mehr. Nur vier der Mädchen von Zimmer 28 blieben in Theresienstadt zurück.

Herz und roter Faden der dokumentarischen Erzählung ist das originale Tagebuch der Wienerin Helga Pollak, das in vollem Umfang 2014 unter dem Titel "Mein Theresienstädter Tagebuch 1943-1944 und die Aufzeichnungen meines Vaters Otto Pollak" in der Edition Room 28 herauskam. Auch die Aufzeichnungen von Otto Pollak spielen in dem Buch "Die Mädchen von Zimmer 28" eine große Rolle und erweitern die Perspektive um die eines Erwachsenen und wichtigen Protagonisten. So wird aus der Schilderung der Erlebnisse dieser Mädchen ebenso eine Chronik herausragender Ereignisse im Ghetto.

Für die Neuausgabe wurde die 2004 erschiene Erstausgabe umfassend überarbeitet, erweitert, aktualisiert und neu gestaltet. Berichte der Überlebenden von Zimmer 28 über ihre Erlebnisse, nachdem sie Theresienstadt in Richtung Auschwitz verließen, die in der ersten Ausgabe fehlten, sind hier aufgenommen und machen das ganze Ausmaß der persönlichen Tragödie und des monströsen Verbrechens der Nazi-Diktatur spürbar. Schwerpunkte der Erzählung wie die Aufführungen der Kinderoper "Brundibár", der Kunstunterricht mit Friedl Dicker-Brandeis, die herausragende Rolle des zionistischen Jugendführers Fredy Hirsch in Theresienstadt wie auch im Familienlager B II b in Auschwitz-Birkenau werden in Form und Inhalt angemessen wiedergegeben.

Inhaltsverzeichnis

Rückblick, 2024

1 Helga Pollak. Von Wien nach Theresienstadt

2 Ghetto Theresienstadt

3 Ma'agal

4 Insel im tobenden Meer

5 Hagibor und Fredy Hirsch

6 Brundibár. Licht in der Dunkelheit.

7 Rosch ha-Schanah 1943

8 Friedl Dicker-Brandeis

9 Zurück ins Ghetto

10 Die Sonne entfernt sich von der Erde

11 Parallelwelten

12 Sein und Schein

13 Ghetto-Tränen 1944

14 Nach den Herbst-Transporten 1944

15 Der Befreiung entgegen

16 Die Befreiung

Was bleibt

Ausklang

Dank

Anmerkungen

1 Helga Pollak. Von Wien nach Theresienstadt

2 Ghetto Theresienstadt

3 Ma'agal

4 Insel im tobenden Meer

5 Hagibor und Fredy Hirsch

6 Brundibár. Licht in der Dunkelheit.

7 Rosch ha-Schanah 1943

8 Friedl Dicker-Brandeis

9 Zurück ins Ghetto

10 Die Sonne entfernt sich von der Erde

11 Parallelwelten

12 Sein und Schein

13 Ghetto-Tränen 1944

14 Nach den Herbst-Transporten 1944

15 Der Befreiung entgegen

16 Die Befreiung

Was bleibt

Ausklang

Dank

Anmerkungen

Produktdetails

Erscheinungsdatum

28. Mai 2025

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

440

Autor/Autorin

Hannelore Brenner

Verlag/Hersteller

Produktart

kartoniert

Abbildungen

Das Buch enthält zahlreiche Abbildungen: Fotos der "Mädchen von Zimmer 28" und Betreuerinnen; Kinder

Gewicht

600 g

Größe (L/B/H)

215/138/30 mm

ISBN

9783981914054

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Elie Wiesel: "This beautiful evocation of heartwarming friendship in the darkest of times is unforgettable."

"Ein bewegendes Buch, das von intellektuellem Widerstand, der Würde des Menschen in einer menschenverachtenden Zeit und von der Schönheit und Kraft kindlicher Phantasie erzählt". Süddeutsche 2004

Brenner-Wonschick hat in sehr einfühlsamer, persönlicher Form die Lebensgeschichten von zwölf Überlebenden zusammengetragen. Sie macht "das Gegenwärtige ganz gegenwärtig". Sächsische Zeitung, Olga Hochweis, 4. November 2004

"Ein fast normales Leben (im Zimmer 28), so will es manchmal scheinen. Bis ein Vater zu Besuch kommt (. . .) und in Tränen ausbricht, aus Hunger. Es gibt endlose Abschiede, so viele, dass man das Buch zuklappen möchte. Was die Lektüre aber unfassbar macht, ist dies: wenn von den Konzerten erzählt wird, von den Etüden von Chopin und Verdis Requiem, Opern (. .) oder der Malschule, die alle Kinder zu Künstlern erwecken will, ausgerechnet in Theresienstadt, von den Theateraufführungen, der Kinderoper "Brundibár", wo hungernde Kinder von Vanille-Eis und Kuchen singen, vor der SS und deren Kindern. Oder wenn von dem berichtet wird, was die Kinder "das große Fressen" nennen, wo jeder Anlass ihnen recht ist, um zu feiern, Geburtstage, Muttertage, Abschiede eben. Dazu geröstetes Brot mit Paprikapulver, ein Hauch von Zucker, ein "süßes Nichts" sagen sie, was sonst?" "Das süße Nichts" von Susanne Meyer in: Die Zeit 16. 9. 2004Sie schreibt auch: "Die Geschichte der Mädchen von Zimmer 28 führt an eine Grenze des Eträglichen, dorthin wo Mitleid, Furcht. Beschämung auf uns lauert und der Reiz, sich abzuwenden. Dem standzuhalten, ist es nicht, was historisches Gedächtnis leisten muss?

"Ein bewegendes Buch, das von intellektuellem Widerstand, der Würde des Menschen in einer menschenverachtenden Zeit und von der Schönheit und Kraft kindlicher Phantasie erzählt". Süddeutsche 2004

Brenner-Wonschick hat in sehr einfühlsamer, persönlicher Form die Lebensgeschichten von zwölf Überlebenden zusammengetragen. Sie macht "das Gegenwärtige ganz gegenwärtig". Sächsische Zeitung, Olga Hochweis, 4. November 2004

"Ein fast normales Leben (im Zimmer 28), so will es manchmal scheinen. Bis ein Vater zu Besuch kommt (. . .) und in Tränen ausbricht, aus Hunger. Es gibt endlose Abschiede, so viele, dass man das Buch zuklappen möchte. Was die Lektüre aber unfassbar macht, ist dies: wenn von den Konzerten erzählt wird, von den Etüden von Chopin und Verdis Requiem, Opern (. .) oder der Malschule, die alle Kinder zu Künstlern erwecken will, ausgerechnet in Theresienstadt, von den Theateraufführungen, der Kinderoper "Brundibár", wo hungernde Kinder von Vanille-Eis und Kuchen singen, vor der SS und deren Kindern. Oder wenn von dem berichtet wird, was die Kinder "das große Fressen" nennen, wo jeder Anlass ihnen recht ist, um zu feiern, Geburtstage, Muttertage, Abschiede eben. Dazu geröstetes Brot mit Paprikapulver, ein Hauch von Zucker, ein "süßes Nichts" sagen sie, was sonst?" "Das süße Nichts" von Susanne Meyer in: Die Zeit 16. 9. 2004Sie schreibt auch: "Die Geschichte der Mädchen von Zimmer 28 führt an eine Grenze des Eträglichen, dorthin wo Mitleid, Furcht. Beschämung auf uns lauert und der Reiz, sich abzuwenden. Dem standzuhalten, ist es nicht, was historisches Gedächtnis leisten muss?

Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Die Mädchen von Zimmer 28" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.