Zustellung: Mo, 19.05. - Mi, 21.05.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

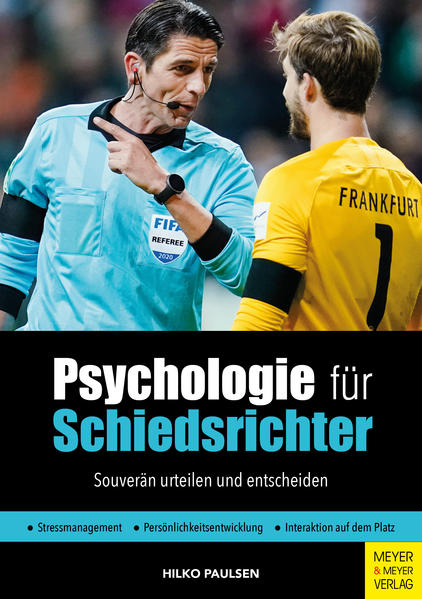

Fußballschiedsrichter sind nicht nur körperlich, sondern auch mental gefordert. Eine Spielleitung erfordert mehr als Regelwissen. Schiedsrichter überwachen über die gesamte Spiellänge ein Spiel und treffen Entscheidungen im Sekundentakt. Wahrnehmen, Urteilen und Entscheiden sind psychische Prozesse. Die Psychologie als Wissenschaft vom menschlichen Erleben und Verhalten hilft, diese besser zu verstehen und zu optimieren. Auch für die Kommunikation von Entscheidungen und die Interaktion mit Spielern und Trainern bietet die Psychologie nützliches Wissen.

Dieses fundierte und zugleich praxisnahe Buch hilft Schiedsrichtern, mentale Anforderungen auf dem Platz besser zu verstehen und liefert ihnen Werkzeuge, um ihre Leistung zu optimieren. Klassische, in Schiedsrichterkreisen diskutierte Themen wie Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung, die Arbeit im Schiedsrichterteam und Stressmanagement werden aus einer psychologischen Perspektive beleuchtet.

Schiedsrichter müssen zum richtigen Zeitpunkt ihre Leistungspotenziale abrufen können. Der mentale Bereich macht hier oft den Unterschied. Ambitionierte Schiedsrichter suchen nach Wegen, um sich zu verbessern, finden bislang aber kaum geeignete Ratgeber im Bereich der Psychologie - Psychologie für Schiedsrichter schließt diese Lücke.

Dieses fundierte und zugleich praxisnahe Buch hilft Schiedsrichtern, mentale Anforderungen auf dem Platz besser zu verstehen und liefert ihnen Werkzeuge, um ihre Leistung zu optimieren. Klassische, in Schiedsrichterkreisen diskutierte Themen wie Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung, die Arbeit im Schiedsrichterteam und Stressmanagement werden aus einer psychologischen Perspektive beleuchtet.

Schiedsrichter müssen zum richtigen Zeitpunkt ihre Leistungspotenziale abrufen können. Der mentale Bereich macht hier oft den Unterschied. Ambitionierte Schiedsrichter suchen nach Wegen, um sich zu verbessern, finden bislang aber kaum geeignete Ratgeber im Bereich der Psychologie - Psychologie für Schiedsrichter schließt diese Lücke.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....................................................................................................................................10

1 Einführung........................................................................................................................12

1.1 Anforderungen auf dem Platz.......................................................................................12

1.2 Psychologie die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten.............................16

1.2.1 Beschreiben, Erklären, Vorhersagen und Beeinflussen

Aufgaben der Psychologie............................................................................ 20

1.2.2 Der Schiedsrichter Psychologe auf dem Platz..................................... 22

2 Entscheiden Ablauf mehrerer mentaler Prozesse.............................................. 25

2.1 Wahrnehmungsprozesse................................................................................................ 28

2.1.1 Wahrnehmung ist selektiv und subjektiv................................................. 28

2.1.2 Warum Aufmerksamkeit blind macht........................................................ 30

2.1.3 Das Gehirn ergänzt fehlende Puzzleteile.................................................. 32

2.1.4 Lauf- und Stellungsspiel im Dienst der Wahrnehmung....................... 35

2.2 Urteilsprozesse.................................................................................................................. 38

2.2.1 Das Linsenmodell Entscheidungen durch die Linse.......................... 39

2.2.2 Zuschauer und Spielergeschrei Fehlschlüsse beim Urteilen........... 40

2.2.3 Entscheidungen optimieren.......................................................................... 42

2.2.4 Mentale Mediathek aufbauen..................................................................... 44

2.2.5 Kalibrierung der persönlichen Linie im Spiel.......................................... 46

2.3 Game Management mehr als eine Entscheidung............................................. 49

2.3.1 Ein Unterschied: Akkurate und adäquate Entscheidungen................51

2.3.2 Schwellenmodelle der Entscheidung......................................................... 57

2.3.3 Spielcharakter.................................................................................................... 59

3 Kommunikation............................................................................................................. 64

3.1 Kommunikationsaxiome von Paul Watzlawick....................................................... 66

3.1.1 Man kann nicht nicht kommunizieren!..................................................... 67

3.1.2 Jede Kommunikation hat einen Sach- und

einen Beziehungsaspekt................................................................................ 68

3.1.3 Kommunikation ist ein Kreislauf..................................................................71

3.1.4 Es gibt verbale und nonverbale Kommunikation.................................. 73

3.1.5 Kommunikation verläuft symmetrisch oder komplementär............... 78

3.2 Sender-Empfänger-Modell............................................................................................. 84

3.2.1 Unklarheit durch fehlende Zeichen............................................................ 85

3.2.2 Unklarheit durch zu kurze Zeichen............................................................. 86

3.2.3 Unklarheit durch fehlende Erklärung........................................................ 87

3.2.4 Rückkopplung: Reaktionen beobachten und beachten...................... 89

3.2.5 Mit Außenwirkung mehr als ein Empfänger........................................91

3.3 Das Kommunikationsquadrat...................................................................................... 92

3.3.1 Die Sachebene Klarheit über die Entscheidung................................. 94

3.3.2 Die Selbstoffenbarung einen Eindruck hinterlassen........................ 97

3.3.3 Die Beziehungsebene eine Frage des Miteinanders.......................102

3.3.4 Appelle Aufforderungen, etwas zu tun oder zu lassen..................106

3.3.5 Empfänger hören mit verschiedenen Ohren..........................................107

4 Konflikte und Konfliktmanagement........................................................................111

4.1 Konfliktarten und -anzeichen.....................................................................................111

4.2 Konfliktursachen.............................................................................................................119

4.3 Konfliktdynamiken.........................................................................................................120

4.4 Umgang mit Konflikten...............................................................................................125

5 Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung................................................... 131

5.1 Persönlichkeitsmodell und -unterschiede

5.1.1 Faktorenmodell der Persönlichkeit die Big Five................................136

5.1.2 Persönlichkeitsunterschiede zwischen Spielklassen............................138

5.1.3 Kompetenzen für die Spielleitung............................................................143

5.1.4 Persönlichkeit im Spiegel der Kommunikation

mit Spielern und Offiziellen........................................................................148

5.2 Persönlichkeits- und Kompetenzentwicklung........................................................153

5.2.1 Acht Komponenten des Lernens in der Praxis......................................153

6 Motivation..................................................................................................................... 156

6.1 Die Entstehung von Motivation................................................................................157

6.1.1 Person und Situation.....................................................................................157

6.1.2 Motivation von innen und von außen.....................................................158

6.1.3 Erwartungen und Wert.................................................................................162

6.2 Persönlichkeit und Motivation...................................................................................167

6.2.1 Zwei Arten der Leidenschaft......................................................................167

6.2.2 Leistung, Macht und Anschluss.................................................................169

6.3 Motivationsdynamiken hoch und tief..................................................................173

6.3.1 Vom Wünschen und Wollen.......................................................................173

6.3.2 Flow-Erleben.................................................................................................... 176

7 Stress.............................................................................................................................. 179

7.1 Stress ein Zusammenspiel von Anforderungen

und Bewältigungsmöglichkeiten............................................................................ 181

7.1.1 Stress und die Rolle von Bewertungen....................................................183

7.1.2 Stressspirale wenn sich Stress hochschaukelt...................................186

7.2 Umgang mit Stress........................................................................................................187

7.2.1 Instrumentelle Ansätze................................................................................188

7.2.2 Mentale Ansätze............................................................................................189

7.2.3 Erholung............................................................................................................ 191

8 Training im Kopf: Psychologisches Training..........................................................194

8.1 Grundsätze und Ziele des psychologischen Trainings.........................................195

8.2. Selbstgesprächsregulation..........................................................................................203

8.3 Vorstellungstraining......................................................................................................207

8.3.1 Vorstellung einfacher Bewegungen.........................................................209

8.3.2 Vorstellung komplexer Handlungen........................................................ 218

9 Teamarbeit....................................................................................................................220

9.1 Merkmale der Teamarbeit wie Teams sich unterscheiden............................220

9.2 Teamprozesse was die Leistung fördert, was sie reduziert............................224

9.3 Teamentwicklung zusammenwachsen und zusammen wachsen...............228

10 Psychologie der Beobachtung..................................................................................233

10.1 Beobachtung als Prozess der Urteilsbildung........................................................233

10.2 Akzeptanz von Beobachtungen................................................................................238

10.3 Umgang mit Beobachtungen....................................................................................242

10.3.1 Vor dem Spiel..................................................................................................243

10.3.2 Während des Spiels.......................................................................................243

10.3.3 Nach dem Spiel...............................................................................................243

Anhang

1 Literaturverzeichnis............................................................................................................248

2 Bildnachweis........................................................................................................................263

1 Einführung........................................................................................................................12

1.1 Anforderungen auf dem Platz.......................................................................................12

1.2 Psychologie die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten.............................16

1.2.1 Beschreiben, Erklären, Vorhersagen und Beeinflussen

Aufgaben der Psychologie............................................................................ 20

1.2.2 Der Schiedsrichter Psychologe auf dem Platz..................................... 22

2 Entscheiden Ablauf mehrerer mentaler Prozesse.............................................. 25

2.1 Wahrnehmungsprozesse................................................................................................ 28

2.1.1 Wahrnehmung ist selektiv und subjektiv................................................. 28

2.1.2 Warum Aufmerksamkeit blind macht........................................................ 30

2.1.3 Das Gehirn ergänzt fehlende Puzzleteile.................................................. 32

2.1.4 Lauf- und Stellungsspiel im Dienst der Wahrnehmung....................... 35

2.2 Urteilsprozesse.................................................................................................................. 38

2.2.1 Das Linsenmodell Entscheidungen durch die Linse.......................... 39

2.2.2 Zuschauer und Spielergeschrei Fehlschlüsse beim Urteilen........... 40

2.2.3 Entscheidungen optimieren.......................................................................... 42

2.2.4 Mentale Mediathek aufbauen..................................................................... 44

2.2.5 Kalibrierung der persönlichen Linie im Spiel.......................................... 46

2.3 Game Management mehr als eine Entscheidung............................................. 49

2.3.1 Ein Unterschied: Akkurate und adäquate Entscheidungen................51

2.3.2 Schwellenmodelle der Entscheidung......................................................... 57

2.3.3 Spielcharakter.................................................................................................... 59

3 Kommunikation............................................................................................................. 64

3.1 Kommunikationsaxiome von Paul Watzlawick....................................................... 66

3.1.1 Man kann nicht nicht kommunizieren!..................................................... 67

3.1.2 Jede Kommunikation hat einen Sach- und

einen Beziehungsaspekt................................................................................ 68

3.1.3 Kommunikation ist ein Kreislauf..................................................................71

3.1.4 Es gibt verbale und nonverbale Kommunikation.................................. 73

3.1.5 Kommunikation verläuft symmetrisch oder komplementär............... 78

3.2 Sender-Empfänger-Modell............................................................................................. 84

3.2.1 Unklarheit durch fehlende Zeichen............................................................ 85

3.2.2 Unklarheit durch zu kurze Zeichen............................................................. 86

3.2.3 Unklarheit durch fehlende Erklärung........................................................ 87

3.2.4 Rückkopplung: Reaktionen beobachten und beachten...................... 89

3.2.5 Mit Außenwirkung mehr als ein Empfänger........................................91

3.3 Das Kommunikationsquadrat...................................................................................... 92

3.3.1 Die Sachebene Klarheit über die Entscheidung................................. 94

3.3.2 Die Selbstoffenbarung einen Eindruck hinterlassen........................ 97

3.3.3 Die Beziehungsebene eine Frage des Miteinanders.......................102

3.3.4 Appelle Aufforderungen, etwas zu tun oder zu lassen..................106

3.3.5 Empfänger hören mit verschiedenen Ohren..........................................107

4 Konflikte und Konfliktmanagement........................................................................111

4.1 Konfliktarten und -anzeichen.....................................................................................111

4.2 Konfliktursachen.............................................................................................................119

4.3 Konfliktdynamiken.........................................................................................................120

4.4 Umgang mit Konflikten...............................................................................................125

5 Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung................................................... 131

5.1 Persönlichkeitsmodell und -unterschiede

5.1.1 Faktorenmodell der Persönlichkeit die Big Five................................136

5.1.2 Persönlichkeitsunterschiede zwischen Spielklassen............................138

5.1.3 Kompetenzen für die Spielleitung............................................................143

5.1.4 Persönlichkeit im Spiegel der Kommunikation

mit Spielern und Offiziellen........................................................................148

5.2 Persönlichkeits- und Kompetenzentwicklung........................................................153

5.2.1 Acht Komponenten des Lernens in der Praxis......................................153

6 Motivation..................................................................................................................... 156

6.1 Die Entstehung von Motivation................................................................................157

6.1.1 Person und Situation.....................................................................................157

6.1.2 Motivation von innen und von außen.....................................................158

6.1.3 Erwartungen und Wert.................................................................................162

6.2 Persönlichkeit und Motivation...................................................................................167

6.2.1 Zwei Arten der Leidenschaft......................................................................167

6.2.2 Leistung, Macht und Anschluss.................................................................169

6.3 Motivationsdynamiken hoch und tief..................................................................173

6.3.1 Vom Wünschen und Wollen.......................................................................173

6.3.2 Flow-Erleben.................................................................................................... 176

7 Stress.............................................................................................................................. 179

7.1 Stress ein Zusammenspiel von Anforderungen

und Bewältigungsmöglichkeiten............................................................................ 181

7.1.1 Stress und die Rolle von Bewertungen....................................................183

7.1.2 Stressspirale wenn sich Stress hochschaukelt...................................186

7.2 Umgang mit Stress........................................................................................................187

7.2.1 Instrumentelle Ansätze................................................................................188

7.2.2 Mentale Ansätze............................................................................................189

7.2.3 Erholung............................................................................................................ 191

8 Training im Kopf: Psychologisches Training..........................................................194

8.1 Grundsätze und Ziele des psychologischen Trainings.........................................195

8.2. Selbstgesprächsregulation..........................................................................................203

8.3 Vorstellungstraining......................................................................................................207

8.3.1 Vorstellung einfacher Bewegungen.........................................................209

8.3.2 Vorstellung komplexer Handlungen........................................................ 218

9 Teamarbeit....................................................................................................................220

9.1 Merkmale der Teamarbeit wie Teams sich unterscheiden............................220

9.2 Teamprozesse was die Leistung fördert, was sie reduziert............................224

9.3 Teamentwicklung zusammenwachsen und zusammen wachsen...............228

10 Psychologie der Beobachtung..................................................................................233

10.1 Beobachtung als Prozess der Urteilsbildung........................................................233

10.2 Akzeptanz von Beobachtungen................................................................................238

10.3 Umgang mit Beobachtungen....................................................................................242

10.3.1 Vor dem Spiel..................................................................................................243

10.3.2 Während des Spiels.......................................................................................243

10.3.3 Nach dem Spiel...............................................................................................243

Anhang

1 Literaturverzeichnis............................................................................................................248

2 Bildnachweis........................................................................................................................263

Produktdetails

Erscheinungsdatum

14. Juni 2021

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

264

Autor/Autorin

Hilko Paulsen

Verlag/Hersteller

Produktart

kartoniert

Abbildungen

1 Foto, 29 Abbildungen, 23 Tabellen, in 2c

Gewicht

478 g

Größe (L/B/H)

209/146/16 mm

ISBN

9783840377365

Entdecken Sie mehr

Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Psychologie für Schiedsrichter" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.