Besprechung vom 26.09.2025

Besprechung vom 26.09.2025

Ausbruch aus dem Gefängnis der Linien

Die heilige Rita möge ihm beistehen: Yves Klein brachte ziemlich vieles unter einen Hut. Doch seine Texte sind programmatisch

durchaus stringent.

Yves Kleins irrlichterndes Werk entstand in gerade einmal sieben Jahren, und Gleiches gilt für seine Schriften, die nun erstmals gesammelt in deutscher Übersetzung erscheinen. Angesichts der bemerkenswerten Volten hinsichtlich der Grundeinschätzung seines künstlerischen Schaffens sind sie wichtige Dokumente und ihrerseits ein Werk à part, das ebenso anregend wie nicht selten erratisch dasteht und interpretiert werden will.

Die Texte verdanken sich dabei sehr unterschiedlichen Anlässen und reichen von einem kurzen Vorwort zu dem von ihm, der aktiver Judoka mit schwarzem Gürtel im vierten Dan war, herausgegebenen Buch "Die Grundlagen des Judos", über Reden und Buchprojekte bis hin zu einem Gebet an die heilige Rita. Klein war - und das mitunter zeitgleich - Adept der Rosenkreuzerlehre, Verteidiger des Katholizismus, Zen-Buddhist, Mitglied des Sebastiansordens und eben Anhänger der heiligen Rita von Cascia.

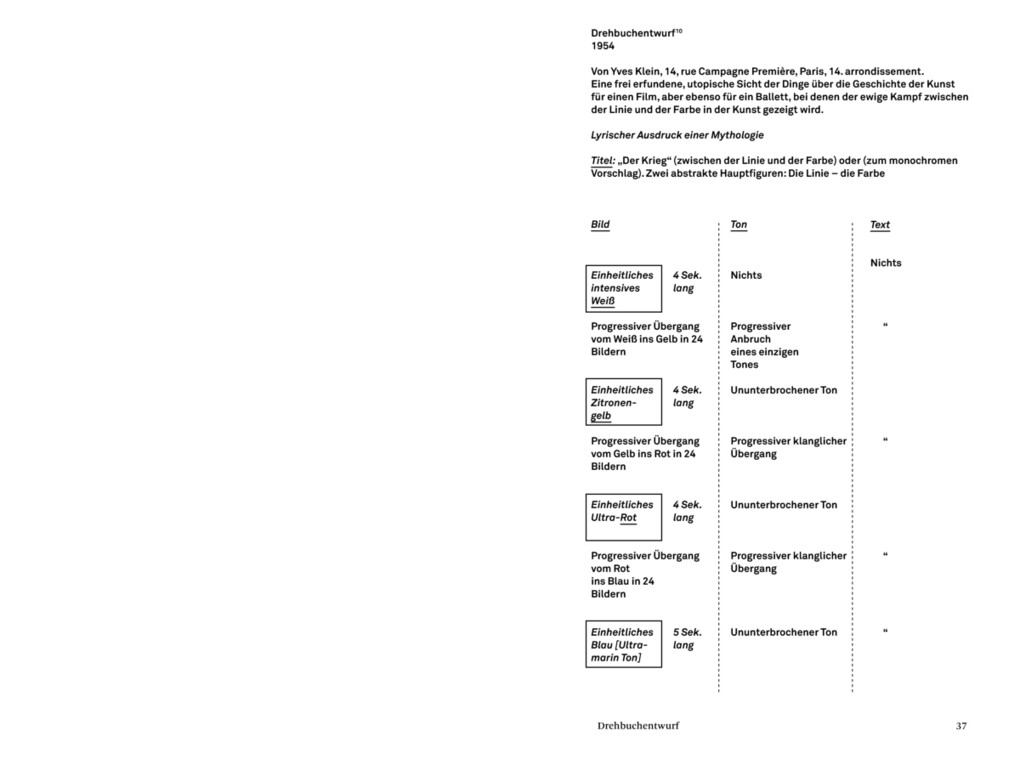

Auch wenn das einen Reigen von eher buntscheckig-wirren Texten mit spiritueller Grundierung erwarten lässt, ist das nicht der Fall. Die Texte sind bis auf wenige Ausnahmen erstaunlich konsistent und oft nachgerade programmatisch, wenn es etwa um den Kampf in der Kunst zwischen der Linie und der Farbe beziehungsweise dem Raum geht, den Klein von Lascaux bis in die Gegenwart verfolgt. Er selbst setzt - wenig überraschend - auf die "Magie der reinen Farbe", auf ihren "reinen Empfindungsraum" und wendet sich gegen die Linien, die er als Gitterstäbe eines Gefängnisses apostrophiert.

Die Farbe verspricht hingegen Freiheit. Er sieht sich hierbei in der Tradition von Giotto, van Gogh und Delacroix. Insbesondere Letzteren zitiert er begeistert immer und immer wieder ("mein Lehrer Delacroix") als Gegenpol zu dem von ihm verachteten Ingres. Klein hat diese Idee eines ewigen Kampfs der Linie gegen die Farbe und den Raum, den er gewonnen zu haben meinte, nicht nur in Reden und Vorträgen, sondern auch in einem Szenario für einen - dann nie gedrehten - Film entwickelt. Das ist ein Grundzug, der sich in seinen Texten abzeichnet, andere sind die Vision eines neuen Wirkungsraums der Kunst, die dem Betrachter "eine Minute der Wahrheit" abverlangt, einer neuen Sensibilität und nicht zuletzt einer zu eröffnenden Freiheit. "Meine monochromen Vorschläge sind Landschaften der Freiheit", notiert er etwa 1957 oder formuliert apodiktisch: "Die Malkunst besteht für mich darin, dem Urzustand der Materie die Freiheit wiederzugeben." Das genau ist nun die Farbe, die Klein als reine Pigmente und nicht in ihrer in seinen Augen verfälschenden Mischung mit Öl verwendet. Berühmt geworden ist das, auch in seinen Texten erwähnte, "International Klein Blue", das er in Kooperation mit Edouard Adam, der in Paris ein Geschäft für Künstlerbedarf führte, entwickelte.

Wenn man die Texte nacheinander liest, versteht man, wie es zu den sehr unterschiedlichen Akzentsetzungen seines Werks hat kommen können. Dafür ist nicht zuletzt auch Klein selbst verantwortlich, der munter und in begeistertem Ton diverse Rollen durchspielt. Seine Arbeiten wurden erst von Pierre Restany als künstlerische Erfahrung von Transzendenz gedeutet, der ihn dann zu einem zentralen Vertreter der Nouveaux Réalistes machte.

Eine zweite Lesart konzentrierte sich auf Klein als programmatischen Vertreter des monochromen Bildes. Er selbst hat dem durch die Selbstbeschreibung "Yves Klein (genannt der Monochrome)" Vorschub geleistet. Eine dritte und mittlerweile dominante Deutung sieht schließlich Klein als Entwickler und Vordenker der konzeptuellen und der Performancekunst. Für Letzteres werden dann vor allem seine "Anthropometrien", der "Sprung in die Leere", die Feuerbilder und die Aktion "Transfer immaterieller, malerischer Sensibilitätszonen" angeführt, die in den beiden letzten Lebensjahren entstanden.

So verdienstvoll es ist, die bisher nur verstreut in deutscher Übersetzung publizierten Texte als Buch herauszubringen, so mangelhaft ist leider die Edition. Das beginnt damit, dass wir in der Umschlagklappe ein Foto des Herausgebers, aber keines von Yves Klein finden. Auch die Rahmung der Texte ist wenig zurückhaltend: Vor den Texten Kleins steht ein knappes, aber insgesamt wenig informatives Vorwort des Herausgebers, und die Ausgabe endet mit einem Nachwort von Alexandra Apfelbaum über Yves Klein und das Ruhrgebiet, das hier schlicht nichts verloren hat.

Weiterhin fehlen grundlegende Informationen wie etwa die Angaben der Quellen der einzelnen Texte, die auch zumeist nicht datiert werden. Die Texte sind zudem in dieser Auswahl bereits vor vielen Jahren auf Französisch und auch Englisch erschienen, während die Edition den Eindruck erweckt, als seien sie hier erstmals zusammengestellt worden. Ärgerlich ist schließlich die fehlende Rahmung und Kontextualisierung der Texte. So kann man etwa der Edition nicht entnehmen, dass die Texte mit dem Obertitel "Sonntag" von Klein in der einzigen Ausgabe einer von ihm herausgegebenen (und auch geschriebenen) Zeitschrift erschienen sind, in der auch das berühmte Foto "Sprung in die Leere", das hier ebenfalls fehlt, publiziert wurde.

Und wir erfahren auch nicht, dass Kleins Gebet an die heilige Rita Teil eines aufwendigen künstlerischen Exvotos ist, das er auf einer Wallfahrt zur Angebeteten brachte. Diese und weitere Informationen sind aber für das Verständnis der Texte von erheblicher Bedeutung. Man hätte sie bei einer solchen Ausgabe erwarten können. BERND STIEGLER

Yves Klein: "Ästhetische Schriften".

Hrsg. von Luca Viglialoro. Hatje Cantz Verlag, Berlin 2025.

280 S., Abb., br.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.