Ein Buch wie dieses hat es noch nicht gegeben. Von Augstein bis Marion Dönhoff, von Grass bis Enzensberger, von Hochhuth bis Kempowski zeigt es die deutschen Intellektuellen, ja überhaupt die ganze bundesrepublikanische Gesellschaft, wie sie so hellsichtig nie beschrieben worden ist: wahrgenommen mit dem Sensorium eines Hochempfindsamen, subjektiv und zutreffend, anteilnehmend, scharfzüngig. Das Buch, das von der Kritik immer erhofft, von den Schriftstellern aber nie geschrieben worden ist - der große Gesellschaftsroman der Bundesrepublik, das balzacsche Porträt unserer Zeit -, hier ist es.

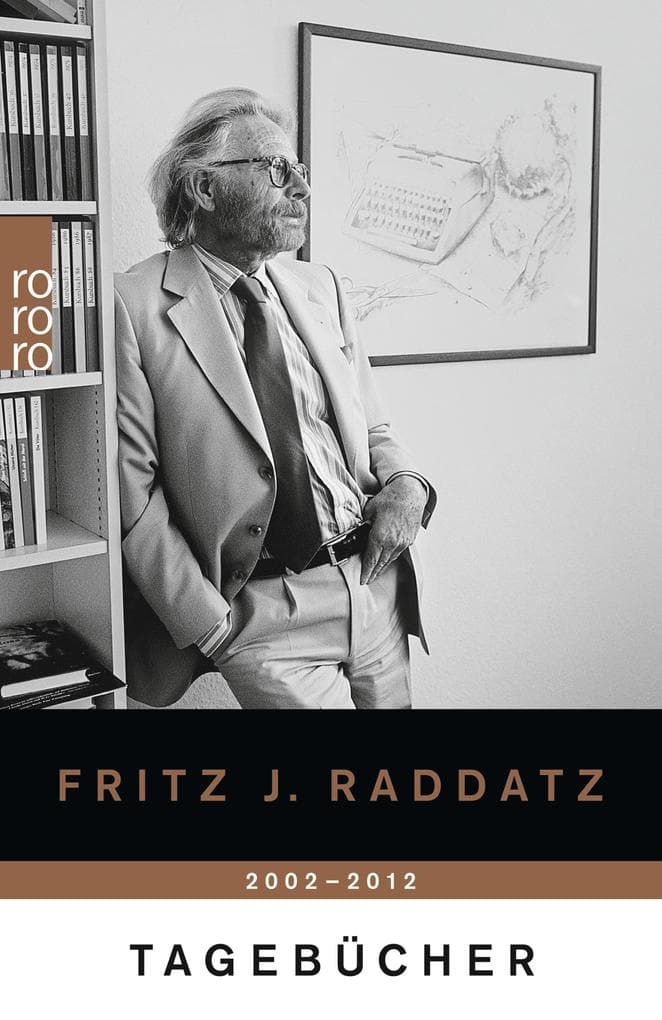

Und vermutlich war niemand so geeignet, es zu schreiben, wie Fritz J. Raddatz. In Deutschland ist er der widersprüchlichste Intellektuelle seiner Generation: anziehend durch seinen Witz, distanzierend durch seinen Eigensinn, geistreich, gebildet, streitbar und umstritten - und immer, bei aller Geselligkeit, von einer Empfindung der Unzugehörigkeit bestimmt. Schon in den sechziger Jahren hat Erich Kuby über ihn gesagt, daß für so jemanden in Deutschland eigentlich kein Platz sei.

Kubys Urteil bestätigt sich im Lebensgefühl des Tagebuchschreibers. Raddatz zeigt sich hier unmaskiert, als hochmütiger Melancholiker und treuer Freund, als Hypochonder, Misanthrop, Zweifler. Das ist die Entstehensbedingung dieser Aufzeichnungen, die von Raddatz' letzten Jahren als Feuilletonchef der ZEIT bis zum Beginn des neuen Jahrhunderts reichen und im Fall der Mauer, in der deutschen Wiedervereinigung ihren kontroversenreichen Mittelpunkt haben.

Und vermutlich war niemand so geeignet, es zu schreiben, wie Fritz J. Raddatz. In Deutschland ist er der widersprüchlichste Intellektuelle seiner Generation: anziehend durch seinen Witz, distanzierend durch seinen Eigensinn, geistreich, gebildet, streitbar und umstritten - und immer, bei aller Geselligkeit, von einer Empfindung der Unzugehörigkeit bestimmt. Schon in den sechziger Jahren hat Erich Kuby über ihn gesagt, daß für so jemanden in Deutschland eigentlich kein Platz sei.

Kubys Urteil bestätigt sich im Lebensgefühl des Tagebuchschreibers. Raddatz zeigt sich hier unmaskiert, als hochmütiger Melancholiker und treuer Freund, als Hypochonder, Misanthrop, Zweifler. Das ist die Entstehensbedingung dieser Aufzeichnungen, die von Raddatz' letzten Jahren als Feuilletonchef der ZEIT bis zum Beginn des neuen Jahrhunderts reichen und im Fall der Mauer, in der deutschen Wiedervereinigung ihren kontroversenreichen Mittelpunkt haben.

Taschenbuch

Den ersten Band seiner Tagebücher nannte man «den großen Gesellschaftsroman der Bundesrepublik». Hier ist Band 2: auf derselben Höhe, mit demselben Feuer.

Der Ton einer schonungslosen Selbstbeobachtung, die gleichzeitig Beobachtung anderer ist, setzt sich in diesem zweiten Band fort: noch klarer, schärfer, doch auch mit einem Einschlag ins Komische, Übertreibende und rigoros Selbstironische. In der Form freier als zuvor, fügt Raddatz jetzt Monologe, kurze Telefon-Dramen, Essays und Porträt-Miniaturen in den Text ein.

Neue Namen tauchen auf: Joachim Fest und Katharina Thalbach, aus der Erinnerung Klaus Mann und etliche andere. Es geht um das Bild der «guten Gesellschaft», um die entstehende Einheit von Ost und West, und, mit zunehmender Wut, auch um die amerikanische Politik: den Krieg im Irak, die Lügen der Administration, Guantanamo für Raddatz die schmerzliche Revision einer Lebensüberzeugung vom einst geliebten Amerika.

Persönliche Ansichten des widersprüchlichsten deutschen Intellektuellen seiner Generation: eigensinnig, geistreich, gebildet, streitbar.

Der Ton einer schonungslosen Selbstbeobachtung, die gleichzeitig Beobachtung anderer ist, setzt sich in diesem zweiten Band fort: noch klarer, schärfer, doch auch mit einem Einschlag ins Komische, Übertreibende und rigoros Selbstironische. In der Form freier als zuvor, fügt Raddatz jetzt Monologe, kurze Telefon-Dramen, Essays und Porträt-Miniaturen in den Text ein.

Neue Namen tauchen auf: Joachim Fest und Katharina Thalbach, aus der Erinnerung Klaus Mann und etliche andere. Es geht um das Bild der «guten Gesellschaft», um die entstehende Einheit von Ost und West, und, mit zunehmender Wut, auch um die amerikanische Politik: den Krieg im Irak, die Lügen der Administration, Guantanamo für Raddatz die schmerzliche Revision einer Lebensüberzeugung vom einst geliebten Amerika.

Persönliche Ansichten des widersprüchlichsten deutschen Intellektuellen seiner Generation: eigensinnig, geistreich, gebildet, streitbar.