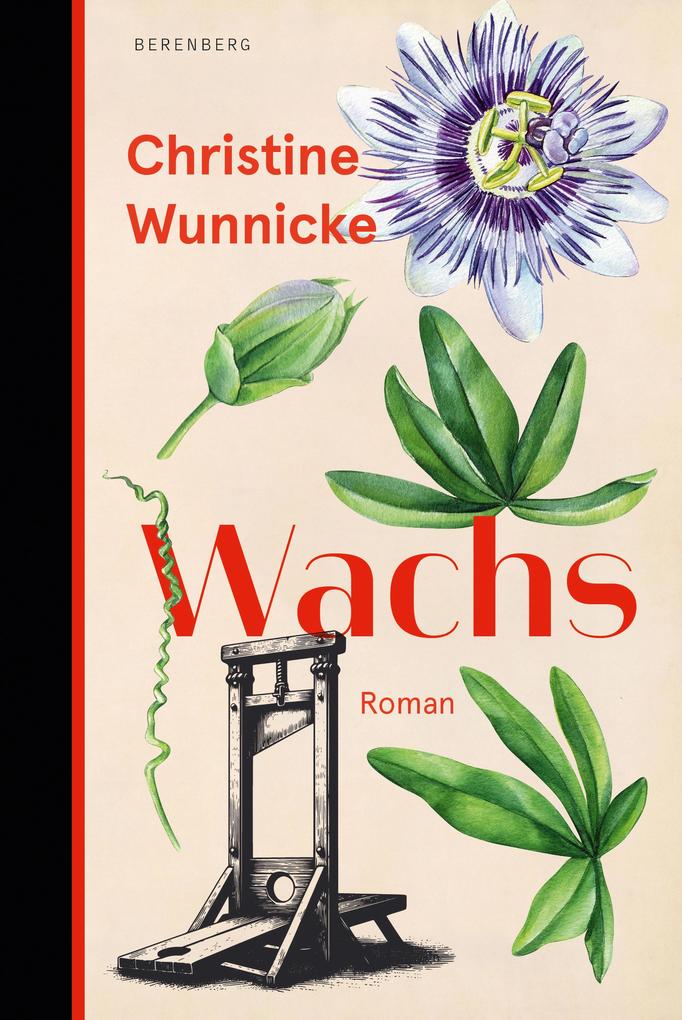

Nicht mein Buch, trotzdem kann ich verstehen, warum es auf der Shortlist des Deutschen Buchpreis stand.

Hm, das ist wirklich nicht mein Buch. Und trotzdem kann ich verstehen, warum es auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis gekommen ist. Zum Positiven: Das erste Kapitel zog mich richtig ins Buch. Die queere Liebesgeschichte zwischen zwei wirklich ungewöhnlichen Frauen des 18. Jahrhundert und ihren Tätigkeitsfeldern fand ich wirklich den Hammer.Nur bekomme ich leider viel zu wenig davon mit - sowohl von der Liebesgeschichte noch von der Gestaltung der anatomischen Wachsexponate und den Naturzeichnungen. Das liegt daran, dass alles sehr fragmentiert erzählt wird und dazu mit einem Figureninventar, dass mir leider herzlich egal blieb. Obwohl das Buch recht schmal ist, stellte sich (nach dem packenden 1. Kapitel) bei mir schnell eine gewisse Langeweile ein und musste mich selbst immer wieder zum Weiterlesen schubsen. Gestört hat mich auch, dass es nur so vorkam, als sollte die Historie mit Blut, Dreck, Eiter, Maden und Kot besonders authentisch geschildert werden, was mir allerdings wie ein schwaches Stilmittel um seiner selbst Willen vorkam.So lande ich schließlich bei nur 3 Sternen. Ich kann verstehen, warum andere begeistert sind, aber das sind genau so Aspekte, die mich persönlich eher nerven, sorry ¿.