Besprechung vom 12.10.2024

Besprechung vom 12.10.2024

Bis in meinen Tod lebt dein Tod in mir fort, Chimärchen

Daniela Seel widmet dem Frauendasein einen großen lyrischen Gesang: "Nach Eden" ist Klage und Bekräftigung zugleich.

Von Angelika Overath

Von Angelika Overath

Die Aufklärung begann mit einer neuen Lektüre des Sündenfalls. Kant sah Evas Biss in die Frucht als "den ersten Versuch (...) einer freien Wahl". In Genesis 3 entdeckte er den zur Mündigkeit entschlossenen Menschen. Daniela Seels Eva im Prolog des Langgedichts "Nach Eden" steht in dieser Tradition. Eva wurde nicht aus dem Paradies vertrieben. Sie wollte gehen. Bei Seel bricht sie auf unter einem feministischen Blick, allein, ohne Adam, aus dessen Knochen sie geschaffen wurde. (Nebenfrage: Wieviel Weibliches muss in Adam gewesen sein, dass aus seiner Rippe eine Frau entstehen konnte?)

Es geht Seel darum, Eva ernst zu nehmen: "In ihrer Neugier und ihrem Erkenntnishunger, / im Urteilsvermögen, in ihrer Lust, am Essen, am Teilen, ihrer / Verantwortung. Eva, die wusste, was sie tat, als sie aß. Gott / hatte es ihr gesagt. Die Schlange hatte es ihr gesagt." Wenn Eva die Einhegung des Gartens verlässt, beginnt der Übergang von gottgeschaffener Natur-Ewigkeit in die von Menschen entwickelte Kultur(landschaft). Evas Ausgang ist damit auch der Anfang von Naturzerstörung und Kolonisation. Der Weg von Paradies zu Plantage und Sklaverei ist angelegt.

"Nach Eden" (ein Titel mit ebenso räumlicher wie zeitlicher Dimension) trägt die Gattungsbezeichnung "Gedicht". Es ist ein Gebilde aus motivisch aufeinander bezogenen sechsundsiebzig Einzeltexten. Manche bestehen nur aus ein, zwei Sätzen, etwa wenn das Kind hineinspricht: "Mama, ich höre die Bäume. Ich höre die Bäume singen." Die längsten umfassen etwas mehr als eine Seite. Zwischen einem Prolog und einem Epilog gruppieren sich um eine poetisch radikale Glutmitte von acht Gesängen jeweils zweiunddreißig Texte, die, nah an der Prosa, die Lyrik hin zum Essay öffnen.

Im Unterschied zu ihnen haben die acht Mittelgedichte einen hohen Grad an Abstraktion. Sieben nehmen die Sprache des späten Hölderlin auf, umspielen seinen Ton und Wortschatz aus "Das nächste Beste", "Patmos", "Brot und Wein" oder "Mnemosyne": "Hartnäckig, ruhmloser, doch voll mit Locken, / Gebirgen von Zeit. Ihr nahet einer. / Was aber ist Erfüllung?" Noch die Typographie orientiert sich an der Hölderlin-Ausgabe von Dietrich Sattler, die die Handschrift mit Durchstreichungen im Druck wiedergibt.

Das letzte Poem in dieser Reihe scheint eine homophone Übersetzung eines Gedichts (von Gertrude Stein?) zu sein: "Buttre die Gotthälften / Betling, sei Lanze, kämme die Öfen / rauchwärts, umsichtig melke / Sterbleins Lichte, sehr fiedrigen / Trost". Es gibt keine Anmerkungen, die dem Leser die Chance des konkreten Nachvollzugs geben. Also scheint der nicht wichtig. Ein Cy-Twombly-Zitat erinnert daran, dass jede Linie "does not illustrate - it is the sensation / of its own realization". Auch eine Gedichtzeile muss nichts darstellen, sie darf das Ereignis ihrer eigenen Wirklichkeit sein. "Nach Eden" ist aus disparatem Sprechen gebaut, dem eben nur mit jeweils verschiedenen Verstehenshaltungen zu begegnen ist. Wie wir ja auch Musik anders verstehen als Malerei, so sind diese Gebilde mehr oder weniger in eine Realität parallel zur Realität eingebettet. Im Zweifelsfall sind sie im Silbengestöber und Sirenensound ihre eigene wundersame Sprachnatur.

Und doch lassen sich, auch in den Überlagerungen, auch im Diffundieren, in den Metamorphosen der Motive sehr konkrete Themenfelder erkennen. Nach dem Eva-Prolog setzt das Langgedicht ein mit dem Satz: "Mein Kind hat mir mein Sterben geschenkt." Damit ist das Frauenthema von Fehlgeburt, Geburt, Schmerz angesprochen. Es geht um unzulängliche, ja grausame Geburtsmedizin, darum, dass sich das Leben einer Frau mit dem Tod in ihrem Leib ändert: "Aber im Blut einer Mutter lebt die DNA ihrer Kinder fort, / bis in meinen Tod lebt dein Tod in mir fort, Chimärchen." Das ist oft sehr berührend. Berührend, auch weil dieses Ich, das sich nun so sehr als Mutter sieht, erst in späteren Lebensphasen zu dieser geschlechtlichen Identität fand: "Als ich 18 war, dachte ich von mir nicht als Frau. / Ich konnte das, was es vermeintlich meinte, / weiblich zu sein, nicht mit mir in Einklang bringen."

Ein anderes großes Thema ist die Zerstörung der Natur. Die drei Dunkel-Bildbereiche Mutterleib, Tiefsee und Polarnacht berühren sich. Und immer wieder wird der Wal als eine Muse angerufen, die singen soll. Singen von den Tiefseegärten voller Mikroplastik, von den Versunkenen ("ihrem entsetzlichen Flehen, vom Gejagtwerden"), von der eigenen Furcht, "vor Harpunen und wie, wenn sie dich streift, / sie dich über Generationen begleitet".

Von Eva her sieht sich das sprechende Ich in einem Generationenzusammenhang, in dem Grausamkeit und Schuld wie ein Erbgut weiterwirken. Auf dem Schulweg kommt das Kind vorbei am Kalmenhof. "Dass dort hinter der Böschung / ein geheimer Friedhof für mehrere hundert / ermordeter Kinder lag, Leichen in Gräbern gestapelt, / das jüngste kaum ein Jahr alt, wusste ich nicht." Von der Großmutter hörte es den Begriff "T4"- Wagen, Fahrzeuge, die Menschen zu einem Euthanasie-Programm abholten. Ein anderer Schulweg "führte an jenem Verlies / vorüber, wo Graf Johannes vermeintliche Hexen / einsperren und foltern ließ".

Aus Archivmaterial collagiert Seel Schreckensszenarien der Hexenverfolgung von Idstein im ausgehenden siebzehnten Jahrhundert, und sie zitiert aus Luthers Hexenpredigten: "Warum nennt das Gesetz hier eher Frauen / als Männer, obwohl doch auch Männer / dagegen verstoßen? Weil Frauen mehr als jene / durch Verführungen (superstitionibus) dem Satan / unterworfen sind. Wie Eva. Der Volksmund nennt sie / die Weisen Frauen. Sie sollen getötet werden."

Dabei nimmt Seel jede vermeintliche Anklage sofort auch zurück, indem sie sie in die mögliche eigene Verantwortung nimmt. Heißt sterblich sein grausam sein? Gibt es, nach Eden, eine Kollektivschuld der Menschen, die die Schattenseite ihrer Menschlichkeit ist? "Da geht das Licht, / eine Strenge, die Felsen selbst aufbringt / aus Demut und Grausamkeit. / Ich habe, was ich brauche."

Falls wir von Kunst Trost oder Freiheit erwarten dürfen, weist dieses paradox schöne Langgedichte ins Offene.

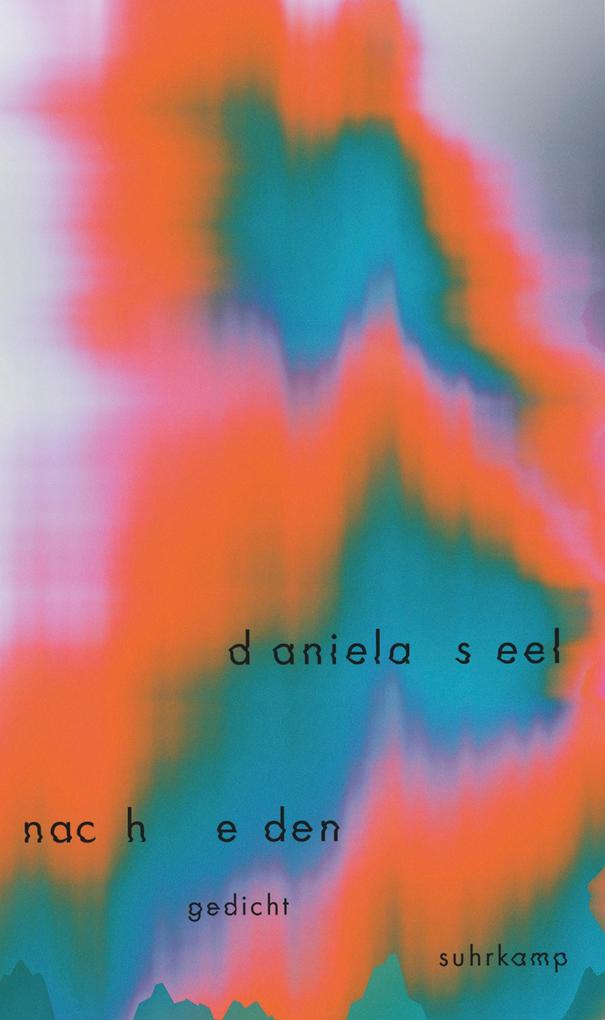

Daniela Seel:

"Nach Eden". Gedicht.

Suhrkamp Verlag, Berlin 2024. 90 S., geb.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.