Sofort lieferbar (Download)

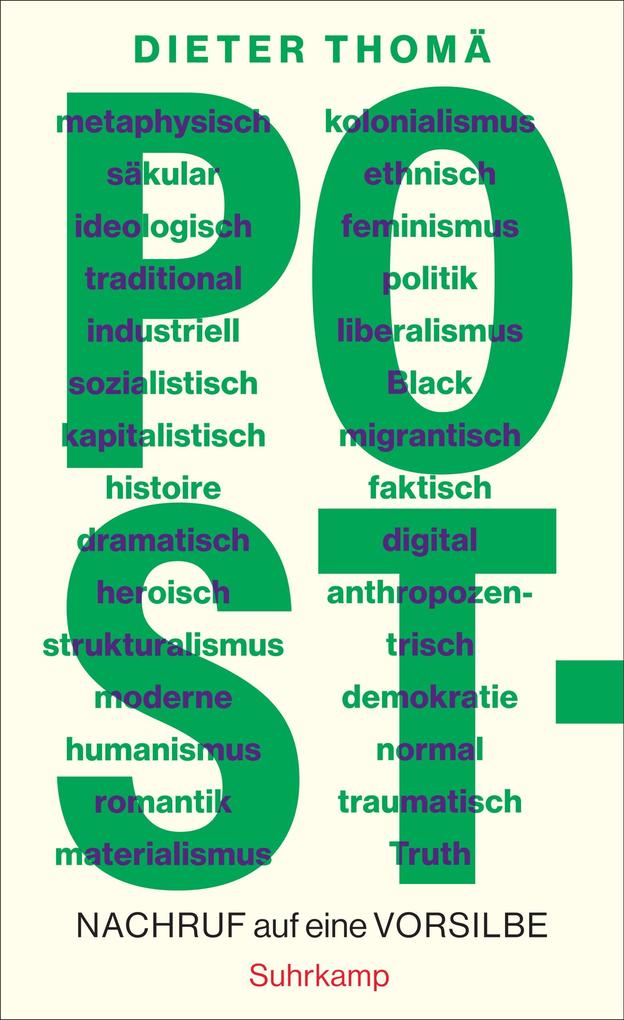

Bei der Vorsilbe Post- handelt es sich um die erfolgreichste Erfindung der Geistes- und Sozialwissenschaften seit 1945. Zum weltweiten Einsatz kommt sie in Großwörtern wie Posthistoire, Postmoderne oder Postkolonialismus sowie in zahllosen weiteren Kombinationen. Offensichtlich ist es Trend geworden, sich in die Nachzeit einer Vorzeit zu versetzen. Doch nicht hinter jedem Erfolg steckt eine gute Idee. Das ist auch hier der Fall, wie Dieter Thomä in seiner aufregenden Kritik jener Geistes- und Lebenshaltung zeigt, die auf den Post-Weg geraten ist.

Nicht nur zeugt es laut Thomä von epochaler Einfallslosigkeit, ein altes Wort mit Post- zu schmücken und als letzten Schrei auszugeben. Darüber hinaus haben die Post-Theoretiker ein grundsätzliches Problem: Sie lassen etwas hinter sich und schleppen es doch weiter mit. Sie fahren in die Zukunft, schauen dabei aber dauernd in den Rückspiegel. Sie bleiben in der Ambivalenz zwischen Anhänglichkeit und Aufbruch stecken. Höchste Zeit also für die Verabschiedung der Postismen unserer Zeit. Dieses Buch ist ihr Nachruf und zugleich ein Plädoyer für etwas von ihnen Verschiedenes: Geistesgegenwart.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

17. März 2025

Sprache

deutsch

Auflage

1. Auflage

Seitenanzahl

396

Dateigröße

1,78 MB

Autor/Autorin

Dieter Thomä

Verlag/Hersteller

Kopierschutz

mit Wasserzeichen versehen

Family Sharing

Ja

Produktart

EBOOK

Dateiformat

EPUB

ISBN

9783518782347

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»Man folgt [seiner Argumentation] auch, weil Thomä sie mit Stil und Eleganz entwickelt, ohne Scheu vor Wirklichkeitsbezügen . . . « Harald Staun, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

»Es ist eine mit Verve und gleichzeitig auf der Basis geduldiger Lektüre durchgeführte Kartierungs- und Aufräumarbeit, die Thomä auf dem Post-Terrain demonstriert. « Helmut Mayer, Frankfurter Allgemeine Zeitung

»Der Philosoph hat jetzt ein erhellendes Buch über diese vier Buchstaben geschrieben, das uns von ihrer Allgegenwart endlich befreien will. « DIE ZEIT

»Eine augenöffnende Lektüre. « Jakob Hayner, WELT AM SONNTAG

» voller Denkanstöße, mit Esprit und Streitlust geschrieben. « Michael Braun, Aachener Zeitung

». . . eine hellsichtig ordnende Bestandsaufnahme der Gegenwart. « Michael Eggers, Philosophie Magazin

»Dieter Thomäs Nachruf auf die Vorsilbe Post- ist ein ebenso streitbares wie anregendes Buch, voll herrlicher Sottisen und strahlender Sentenzen. « Günter Kaindlstorfer, Deutschlandfunk

»Dieses umfangreiche Buch bietet eine Fülle von gut strukturierten Informationen und so stringenten wie konsistenten Ausführungen. « Frank Raudszus, egotrip

»[Das Buch] besticht nicht nur durch seine breiten Kenntnisse und seine analytische Brillanz, sondern [ auch weil es] gewissermaßen überfällig war. « Tobias Schwartz, Berliner Morgenpost

». . . grundsätzlich wie geistreich [dekonstruiert Thomä die] geläufigen Labels. « Reinhard Mehring, Philosophischer Literaturanzeiger

»Es ist eine mit Verve und gleichzeitig auf der Basis geduldiger Lektüre durchgeführte Kartierungs- und Aufräumarbeit, die Thomä auf dem Post-Terrain demonstriert. « Helmut Mayer, Frankfurter Allgemeine Zeitung

»Der Philosoph hat jetzt ein erhellendes Buch über diese vier Buchstaben geschrieben, das uns von ihrer Allgegenwart endlich befreien will. « DIE ZEIT

»Eine augenöffnende Lektüre. « Jakob Hayner, WELT AM SONNTAG

» voller Denkanstöße, mit Esprit und Streitlust geschrieben. « Michael Braun, Aachener Zeitung

». . . eine hellsichtig ordnende Bestandsaufnahme der Gegenwart. « Michael Eggers, Philosophie Magazin

»Dieter Thomäs Nachruf auf die Vorsilbe Post- ist ein ebenso streitbares wie anregendes Buch, voll herrlicher Sottisen und strahlender Sentenzen. « Günter Kaindlstorfer, Deutschlandfunk

»Dieses umfangreiche Buch bietet eine Fülle von gut strukturierten Informationen und so stringenten wie konsistenten Ausführungen. « Frank Raudszus, egotrip

»[Das Buch] besticht nicht nur durch seine breiten Kenntnisse und seine analytische Brillanz, sondern [ auch weil es] gewissermaßen überfällig war. « Tobias Schwartz, Berliner Morgenpost

». . . grundsätzlich wie geistreich [dekonstruiert Thomä die] geläufigen Labels. « Reinhard Mehring, Philosophischer Literaturanzeiger

Besprechung vom 22.03.2025

Besprechung vom 22.03.2025

Inventur des Post-Wesens

Dieter Thomä nimmt es mit einer Vorsilbe auf und sieht sich auf drei Großbaustellen des Post-Betriebs näher um.

Von Helmut Mayer

Von Helmut Mayer

Anfang der Siebzigerjahre konstatierte der Soziologe Daniel Bell die zunehmende Beliebtheit einer eigentlich bescheidenen sprachlichen Markierung: Dort, wo sich noch bis vor Kurzem die beliebte Wendung "jenseits von" (beyond) eingestellt habe, da sei nun immer öfter die angeheftete Vorsilbe "Post-" zu finden. Das war, zumal die heftigen Auseinandersetzungen um eine in Anspruch genommene Postmoderne da noch bevorstanden, gut beobachtet. Die "Post"- Konjunktur sollte weitergehen, und Mitte der Achtzigerjahre konnte Ulrich Beck seine "Risikogesellschaft" mit der schneidenden Bemerkung einleiten, dass diese Vorsilbe zum "Schlüsselwort" der Zeit geworden sei, nämlich als "Codewort für Ratlosigkeit, die sich im Modischen verfängt": Es "deute auf ein Darüberhinaus, das es nicht benennen kann, und verbleibt in den Inhalten, die es nennt und negiert, in der Erstarrung des Bekannten".

Das war ein Verdikt im Schnellverfahren, dem der angekündigte Versuch, dem Wörtchen "post" auf die Spur zu kommen, nicht folgte. Dieter Thomä, der es zum Auftakt seines Buchs zitiert, widmet sich dagegen gerade dieser Aufgabe: die Anziehungskraft, welche die Postismen entfalten, genauer zu untersuchen. Wozu bei ihm dann auch gehört, sich drei exemplarische Fälle, "Großbaustellen des Post-Betriebs", näher anzusehen: die bereits in den späten Dreißigerjahren des vorigen Jahrhunderts auf den Weg gebrachte Posthistoire, die in den Siebzigern in Umlauf kommende Postmoderne und zuletzt die für heftige Kontroversen sorgenden kurrenten Varianten des Postkolonialismus.

Dass er kein Freund der Postismen ist, macht Thomä dabei von Anfang an klar. Die Generaldiagnose, die hinter seinem - schon im Untertitel formulierten - Wunsch steht, mit ihnen möge es doch endlich einmal vorbei sein, lautet darauf, dass sie in unterschiedlicher, aber immer doch fataler Weise an einer Vergangenheit hängen bleiben, an die sie ihre Bestimmung als Nachfolger knüpfen. Diese Diagnose verknüpft Thomä mit einer Genealogie der Post-Strategie, die als Reaktion auf die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg aufkomme: Es ist der Nachkrieg und seine "Suchbewegungen im leeren Raum nach 1945", nachdem der "Faden der Geschichte" gerissen ist (Arendt), der ein Grundmuster bereitstelle, das die Postismen übernehmen.

Sie wenden sich in dieser Konstellation gegen eine Haltung, die den Blick starr voraus in die Zukunft richtet, stellen sich dem Nachkrieg aber nicht direkt, sondern bannen ihn mit Figuren der Überbietung. Etwa wenn die Posthistoire die Geschichte schlechthin traktiert, in der der Krieg nur als Facette aufscheint, oder Postmoderne wie Postkolonialismus mit gleichem Effekt auf übergreifende Unheilsgeschichten setzen. Die Strategie, die dabei herausfällt, ist jene, als deren Advokat Thomä entschieden auftritt (und für die er in seiner Beschreibung des Nachkriegs nicht zuletzt die Passion für den Jazz als Indikator anführt): das geistesgegenwärtige Leben auf der Schwelle, im Übergang, das weder vergangenheitslos ist noch sich den Überbietungen überlässt, die den Raum der Handlungsmöglichkeiten für eine bessere Zukunft zusammenschrumpfen lassen.

In der Ableitung aus dem Nachkrieg steckt der höchste Einsatz von Thomäs Attacke auf die Postismen. Ihr ist übertragen, deren Anziehungskraft einsichtig zu machen, die an der Wohlbegründetheit und Stringenz der Post-Positionen nicht hängen kann. Letzteres zu erweisen, dient die im Hauptteils des Buches unternommene Besichtigung der drei Großpostismen. Es sind ebenso geduldige wie unnachsichtige Bestandsaufnahmen, die Thomä hier in dichter Form gibt.

Zum Auftakt also die Posthistoire: von Alexandre Kojèves Ausrufung des Endes der eigentlichen Geschichte, für die ein zugerichteter Hegel als Vorlage dienen muss, über Arnold Gehlens Demontage aller realen Handlungsmöglichkeiten in einer postideologischen verwalteten Welt bis hin zu Francis Fukuyamas Wiederanknüpfung an Kojèves Thema, nun unter dem veränderten Vorzeichen einer durch den Sieg der Demokratien nach westlichem Zuschnitt erreichten Stilllegung von Geschichte im emphatischen Sinn. Ironischerweise schneidet Gehlen mit seiner politischen Anthropologie da fast am besten ab, weil die Sache so unglaublich bescheiden angelegt ist, dass Widersprüche gar nicht groß zugekleistert werden müssen. Bei Kojève und Fukuyama sieht das anders aus, und Thomä führt vor, welche Schlingerkurse sie sich leisten, insbesondere wenn es darum geht, das mit Hegel instrumentierte Motiv der Anerkennung, also das Politische, mit dem Motiv der ökonomischen Stilllegung aller "höheren", die Geschichte vermeintlich vorantreibenden Bedürfnisse in ein plausibles Verhältnis zu setzen.

Eines freilich eint alle drei Proponenten der - bei Gehlen hartnäckig: des - Posthistoire: Sie wird mit unterschiedlich deutlichen Winken (der Zyniker Kojève ist da am entschiedensten) versehen, dass man es bei ihr mit einem gefallenen Zustand zu tun hat, den einzusehen den überlegenen Standpunkt des Theoretikers bestätigt. Man könnte es auch so formulieren: Das Glück des "letzten Menschen" Nietzsches, der hier im Hintergrund spukt, wird zuerst etwas zu grundsätzlich, aber dann doch nicht als würdiges Geschichtsziel genommen.

Eine schlechte Idee von großer Wirkung, so lautet Thomäs Resümee zur Posthistoire. Die Postmoderne schneidet bei ihm nicht viel besser ab. Bei Charles Olson am Black Mountain College setzt er ein, lässt den Literaturkritiker Leslie Fiedler folgen - der aparten Theoretikerin Nadja Petöfskyi gilt nur eine Nebenbemerkung -, und den Architekturtheoretiker Charles Jencks, bevor die gewissermaßen kanonische Ausarbeitung von François Lyotard seziert wird. Es geht da auch um das kuriose "Retrofitting", das einer Moderne widerfährt, die als Instanz eines Terrors der Totalität herzuhalten hat, dem Vielfalt, das Singuläre, Fragmentarische, Nichtrepräsentierte und so fort Paroli sollen bieten müssen. Woraus sich eine Fixierung auf Minderheiten aller Art ergibt, die ziemlich geraden Wegs in die identitätspolitische Sackgasse der Behauptung von genereller Unvertretbarkeit und von Betroffenheit - oder gleich Traumatisierung, eine perfekte Einlösung von Lyotards Beschwörung des Undarstellbaren - als Wahrheitszeichen führt.

Womit man bereits bei heutigen Verhältnissen und den Postkolonialismen angekommen ist. Im Gegensatz zu den beiden anderen, weitgehend stillgelegten Großbaustellen des Postismus herrscht hier reger Betrieb, und weil die Strategie, europäische Unheilsgeschichte in eine umfassendere im Zeichen kolonialer Gewalt aufgehen zu lassen, die Schoa berührt und damit auch alles, was ihr an Verwerfungen bis heute folgt, steigt die "moralische Temperatur", wie Thomä es formuliert, der hier geführten Auseinandersetzungen.

Thomä lässt sich dadurch nicht irritieren, sondern bleibt bei seinem Verfahren, Haltungen, Einsätze und Argumente nüchtern zu kartieren: im Rückblick einsetzend bei Frantz Fanons Anklagen eines perpetuierten kolonialen Regimes und dann bis zu Autoren, die heute tonangebend sind für verschiedene Varianten, sich auf diesem Terrain zu positionieren. Ein Terrain, das im Unterschied zu den zuvor verhandelten Postismen ja durch ein "post" eröffnet wird, das gerade kein einfaches "danach" ist. Selbst wenn daraus noch eines werden soll, also eine Befreiung. Etwa durch entschiedene Abkehr vom Westen, der die Universalität seiner Werte doch nur als Deckmantel benutzte und bloß noch als toxisch erscheint, während eine vermeintlich unbefleckte vorkoloniale Indigenität das Heil verspricht. Oder nach der Vorstellung, dass der Durchgang durch Unterdrückung und Elend unüberbietbar betroffene und dadurch epistemisch privilegierte Akteure hervorbringt, die einen nicht mehr korrumpierbaren Gang in die Emanzipation antreten können. Oder doch in Varianten, welche sich auf solche strikten Entgegensetzungen nicht einlassen, um in den nun einmal "hybriden" Verhältnissen einen Weg zu finden.

Thomä überfliegt dieses Terrain nicht, sondern bietet auch hier eine eng an den behandelten und ausführlich zitierten Positionen entlang geführte Darstellung und Kritik, die zuletzt notgedrungen auf postkolonial geprägte Haltungen zu Israel führen. Nichts Erfreuliches ist da zu berichten, selbst wenn Thomä durchaus bereit ist, Ansätze zu würdigen, welche aus der einseitigen Schuldzuweisung oder Verteufelung herausführen könnten, wenn sie dann nicht doch an Voreingenommenheiten scheiterten.

Es ist eine mit Verve und gleichzeitig auf der Basis geduldiger Lektüre durchgeführte Kartierungs- und Aufräumarbeit, die Thomä auf dem Post-Terrain demonstriert. Die vorangestellte, groß angelegte Genealogie verhindert bei ihm nicht die kleinteilige Arbeit. Die neuesten Postismen werden sich dem Nachruf naturgemäß nicht beugen. Aber eingängiger und bei aller Kritik unverbissener, als Thomä es vorführt, kann man sie eigentlich gar nicht verhandeln.

Dieter Thomä: "Post-". Nachruf auf eine Vorsilbe.

Suhrkamp Verlag, Berlin 2025. 396 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Post-" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.