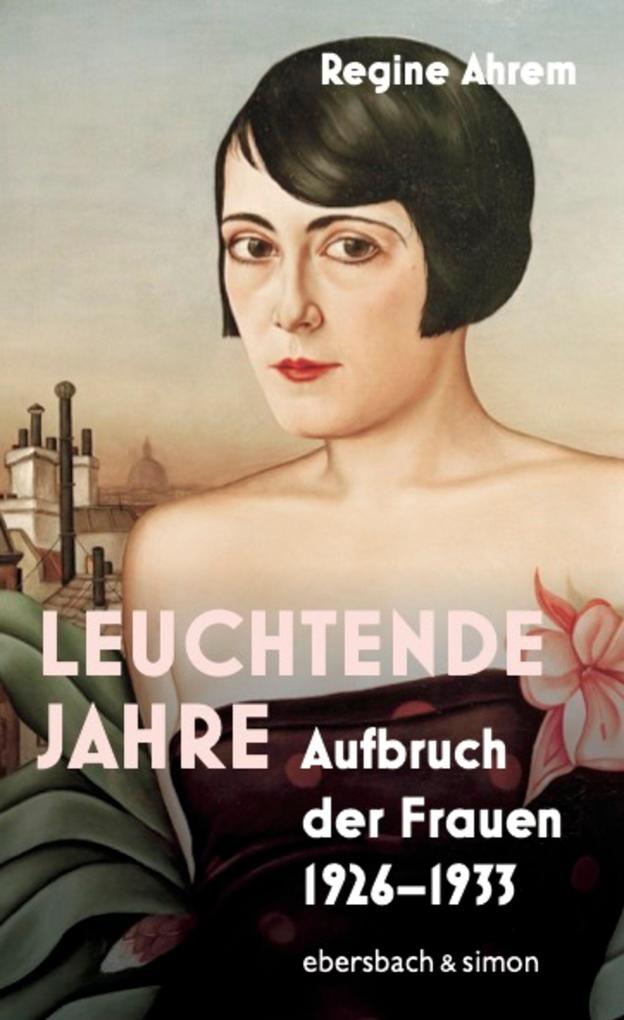

"Leuchtende Jahre" von Regine Ahrem ist ein weiteres Buch auf der Liste der kaleidoskopartig verfassten erzählenden Sachbücher, die seit einigen Jahren den Buchmarkt erobert haben, das mich sehr begeistert hat. Collage-artig montiert, aber in chronologischer Reihenfolge erzählt sie darin im Plauderton von sieben bedeutenden Frauen der Künstlerszene der Weimarer Republik. Die zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts hatten für kurze Zeit das Potenzial, Frauen ein Stück voran zu bringen, 1920 wurde in Deutschland das Wahlrecht für Frauen eingeführt, lange Röcke und Haare wurden abgeschnitten und die Berufstätigkeit junger Frauen kam ein gutes Stück voran. Allerdings liefert das Buch keine soziologische Analyse, denn alle sieben Frauen, die sie hier herausstellt, waren genau das: auf unterschiedliche Weise privilegiert, dem Durchschnitt der Mehrheit entsprachen sie jedenfalls definitiv nicht. Regine Ahrem geht es primär um das Leben der Frauen, weniger um die Werke, die sie hinterlassen haben. Diese finden zwar Erwähnung, vor allem das ein oder andere entstehungsgeschichtliche Detail findet Eingang, aber sie liefert keine Deutungen oder Interpretationen. Sie erzählt rein chronologisch anhand biografischer Daten in kurzen, wechselnden Kapiteln, die für meinen Geschmack manchmal ein bisschen zu kurz sind, weil sie den Text auch unruhig machen. 1933 sind "die paar leuchtenden Jahre vor der großen Verdunklung" (Kaléko) abrupt vorbei, als Hitler Reichskanzler wird. Irmgard Keuns Romane fallen der Bücherverbrennung zum Opfer; alle anderen verschwinden in den Folgejahren nach und nach aus den Regalen. Fünf der sieben Frauen verlassen Deutschland für viele Jahre. Ich habe dieses Buch sehr gerne gelesen. Dabei habe ich nicht nur viele Details aus den Leben dieser sieben bemerkenswerten Frauen erfahren, sondern darüber hinaus auch viel Neues über das Filmgeschäft, das Zeitungswesen und den Buchmarkt in den Zwanziger Jahren gelernt. Auch vor 100 Jahren sprach man wie heute bereits von einer Buchkrise, zumindest in Berlin, denn das kulturelle Angebot war dort so überbordend, dass die Berliner gar keine Lust hatten, abends zu Hause zu bleiben. Viele Entwicklungen in diesen wenigen Jahren waren unserer heutigen Zeit gar nicht unähnlich, und das finde ich doch erschreckend und nachdenkenswert. Regine Ahrems Buch weckt Interesse, mehr und vertiefend über diese Frauen speziell und über die Kulturszene während der Weimarer Republik generell zu lesen. Mich hat sie überzeugt. Die damals bekannteste von ihnen war Vicki Baum, die, aus arrivierten Verhältnissen stammend, bereits eine erfolgreiche Autorin war und als DAS Gesicht des Ullstein-Verlags zur erfolgreichsten Autorin ihrer Epoche wurde. Bereits 1932 emigrierte sie als erste in die USA, was aber nicht nur mit politischer Hellsichtigkeit, sondern in erster Linie mit ihrem grandiosen Erfolg dort zu tun hatte. Marieluise Fleißer bildete gewissermaßen den Gegenpol zu Vicki Baum, sie entstammte einem Kleinstadtmilieu, verdankte ihren Aufstieg der Entdeckung durch Bertolt Brecht, der sie zur gefeierten Theater-Autorin machte, jedoch auch keine Skrupel hatte, sie für den Preis des kurzzeitigen Erfolgs in ihrer Heimatstadt unmöglich zu machen, so dass sie sich dort auf Jahre hinaus nicht mehr blicken lassen konnte. Fleißer hatte leider wiederholt kein Glück mit der Wahl ihrer Männer und war jahrelang in einer toxischen Beziehung gefangen, die auch Einfluss auf ihren literarischen Weg nahm. Mascha Kaléko (die mit bürgerlichem Namen Golda Malka Engel hieß) kam ebenfalls aus wirtschaftlich sehr bescheidenen Verhältnissen. Die junge Frau aus dem Scheunenviertel machte mit ihren Zeitungsgedichten, die auf Anhieb verständlich sind und keiner großen Interpretation bedürfen, auf sich aufmerksam und eroberte sich sehr schnell ein großes Publikum und wurde fortan im gleichen Atemzug mit ihren männlichen Kollegen Kurt Tucholsky, Erich Kästner und Joachim Ringelnatz genannt. Gabriele Tergit war eine der ganz wenigen Journalistinnen jener Zeit. Als Frontfrau beim Berliner Tageblatt etablierte sie das Genre der Gerichtsreportagen. Parallel arbeitete sie an ihrem ersten Roman. Irmgard Keun, Erika Mann und Ruth Landshoff waren zunächst Schauspielerinnen, bevor sie das Schreiben für sich entdeckten. Alle drei kamen aus begüterten Verhältnissen. Irmgard Keun arbeitete als Stenotypistin in der Firma ihres Vaters, bevor sie die Schauspielschule besuchte, ein Umstand, der später in ihren Romanen zum Tragen kam, weil ihr diese Welt vertraut war. Ihr Erfolg aus Schauspielerin war eher mäßig, da traf es sich gut, dass sie ihr literarisches Talent entdeckte und mit "Gilgi" und "Das kunstseidene Mädchen" zwei der größten literarischen Erfolge der Neuen Sachlichkeit verfasste. Erika Manns Erfolg als Schauspielerin war präsenter und taugte zusammen mit den Namen ihres Bruders Klaus Mann und ihres späteren Ehemanns Gustav Gründgens für das Feuilleton. Glamour, Klatsch und Tratsch hatten auch vor einhundert Jahren schon ihre Wirkung. Erikas Talente waren vielschichtig, sie gründete das Kabarett "Die Pfeffermühle" und schrieb zahlreiche journalistische Reiseberichte, die ihr die ausgedehnten Weltreisen mit ihrem Bruder Klaus finanzierten. Ruth Landshoff, heute weitgehend vergessen, war DAS Glamour-Girl jener Jahre schlechthin. Genderfluid wie Erika, war sie bis zu ihrer Hochzeit mit Graf Yorck mit einem sehr reichen, älteren Mann liiert, der ihr sämtliche Türen öffnete. Irmgard Keun, Mascha Kaléko. Marieluise Fleißer, Ruth Landshoff und Gabriele Tergit können nach dem Krieg nicht mehr an ihre Erfolge aus der Weimarer Zeit anknüpfen. Tergits epischer Roman "Effingers" erscheint zwar in den Fünfzigern, stößt aber zu diesem Zeitpunkt nicht auf Leserinteresse. Erika Manns Bücher erscheinen zwar weiterhin, aber nach dem Krieg hat sie nichts Neues mehr geschrieben, sondern agierte als Assistentin ihres Vaters sowie später als Nachlassverwalterin ihres Vaters und Bruders.