Zustellung: Mi, 07.05. - Fr, 09.05.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

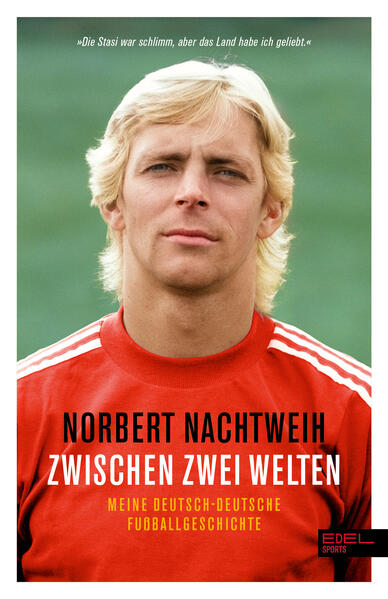

Rein ins Taxi. Tür zu. Und los. Die Fahrt über die Galata-Brücke in Istanbul ist am 16. November 1976 die erste spektakuläre Flucht eines DDR-Profifußballers. Es ist die Republikflucht des Junioren-Nationalspielers Norbert Nachtweih, der danach bei Eintracht Frankfurt und Bayern München einer der erfolgreichsten Bundesliga-Profis der 1980er-Jahre wurde und vier Meistertitel, drei DFB-Pokalsiege und einen Europapokal-Triumph feierte. Wäre es nach Teamchef Franz Beckenbauer gegangen, hätte 1990 sogar der Weltmeistertitel hinzukommen können. Als früherer DDR-Auswahlspieler war Nachtweih aber für die legendäre DFB-Elf nicht spielberechtigt. Den Mauerfall erlebt der gebürtige Sachsen-Anhalter in Südfrankreich. Bis dahin hat er einige Rotlichtaffären, einen von ihm verursachten Hauskrach bei Bayern München und einen Finanzskandal überstanden.

Die Schatten seiner Flucht bekam zunächst vor allem die im Osten verbliebene Familie zu spüren. Nachtweih selbst holen sie erst spät ein, als er erstmals seine umfangreiche Stasi-Akte einsieht. Er erfährt von einer verwanzten Wohnung, unliebsamen Besuchen, falschen Freunden, wilden Anschuldigungen und Plänen, ihn zurück in die DDR zu holen. Und stolpert über den Zufall, dass ausgerechnet Wolf Biermann ihm bei seiner waghalsigen Flucht geholfen hat.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

05. Oktober 2024

Sprache

deutsch

Auflage

1. Auflage

Seitenanzahl

288

Autor/Autorin

Norbert Nachtweih, Mathias Liebing

Verlag/Hersteller

Produktart

kartoniert

Gewicht

390 g

Größe (L/B/H)

206/133/27 mm

ISBN

9783985880911

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Besprechung vom 17.10.2024

Besprechung vom 17.10.2024

Irgendwo dazwischen

Norbert Nachtweih versucht, seinem Leben als Bundesligaprofi und Republikflüchtling eine Klammer zu geben.

Von Christian Kamp, Berlin

Du kannst zwar das Land verlassen, in dem du geboren wurdest. Aber das Land verlässt dich nicht." Den Aphorismus kennt man, in etwas anderer Form, aus dem Boxen. Norbert Nachtweih, der es in den Achtzigerjahren zu Meisterschaften und Pokalen gebracht hat, hat ihn abgewandelt, um seinem Leben als Fußballspieler, vor allem aber als DDR-Bürger und Republikflüchtling eine Klammer zu geben. "Meine deutsch-deutsche Fußballgeschichte", wie es im Untertitel seiner Autobiographie heißt.

Der Moment, als Nachtweih das Land verlässt, in das er 1957 geboren wurde, in Sangerhausen am Rande des Mansfelder Lands, liest sich mehr wie ein Agentenkrimi. Es ist November 1976, der 19 Jahre alte Nachtweih ist mit der Juniorenauswahl der DDR auf Länderspielreise in der Türkei. An das 1:1 auf dem Platz des Atatürk-Stadions von Bursa, schreibt er, seien seine Erinnerungen "wie ausgelöscht". Aber was dann an der Bar im Çelik Palas Hotel passiert, das Gespräch mit einem Amerikaner, wird sein Leben - und nicht nur seines - verändern.

In der Nacht suchen Nachtweih und sein Teamkollege Jürgen Pahl den Mann auf seinem Zimmer auf. Ein konspirativer Plan wird geschmiedet, beim ersten Whiskey seines Lebens, und, als die Mannschaft am nächsten Tag auf der Rückreise Richtung Ostberlin einen Zwischenstopp in Istanbul einlegt, auch in die Tat umgesetzt. Ein paar Augenblicke nur, in denen sich alles entscheidet, alles ändert. Auf dem Großen Basar bleiben Nachtweih und Pahl zurück und damit auch das bisherige Leben.

Nachtweih verlässt die DDR nicht aus politischen Gründen, wie er betont. Es ist der Traum von der Bundesliga, den er und seine Klubkollegen Pahl und Burkhard Pingel vom Halleschen FC sich seit Längerem ausgemalt haben. Die Frage, ob es möglich ist, mitzuhalten in der Liga, die so nah und doch in weiter Ferne ist, die vor allem ganz anders aussieht, was aber, wie Nachtweih bald merkt, nicht zuletzt eine Frage der Kameraperspektive ist. Dass er mithalten kann, merkt er schon in den ersten Trainingseinheiten bei der Frankfurter Eintracht. Dorthin sind Pahl und Nachtweih von Wolfgang Mischnick, dem FDP-Politiker und Mitglied im Verwaltungsrat der Eintracht, aus dem Aufnahmelager Gießen gelotst worden.

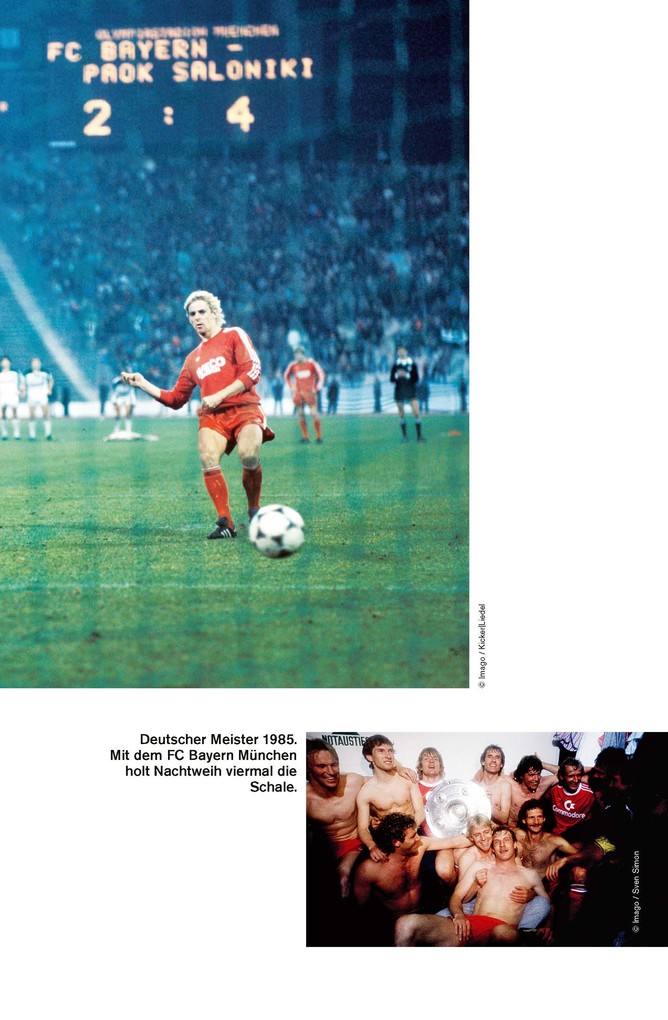

Als Fußballspieler hat ihn die DDR gut vorbereitet, vor allem physisch, schreibt Nachtweih, "unsere Tempohärte war von einer anderen Welt". Obwohl er wie Pahl zunächst 14 Monate gesperrt ist, fasst er in Frankfurt schnell Fuß. Seiner Heimat bleibt er auch als erfolgreicher Westprofi verbunden, so gut es geht, nicht nur der Familie in Polleben. Er gewinnt mit der Eintracht den UEFA-Cup, mit den Bayern die Meisterschaft, und er kostet nicht nur nebenbei auch das Leben als Fußballprofi reichlich aus; in Frankfurt wird er von Gyula Lóránt "Nachtfalter" genannt, in München bringt er als Vergnügungswart den Bayern das Feiern bei. Aber er besucht auch Spiele von DDR-Mannschaften im Westen, fiebert mit anderen DDR-Sportlern mit, und als 1989 die Mauer fällt und ein Jahr später die WM-Teilnahme unter Franz Beckenbauer möglich scheint, fühlt sich das für Nachtweih fremd und falsch an.

Das Buch ist über weite Strecken zuallererst ein Fußballbuch, anekdotenreich und mit Nachtweihs Frauen- und Immobilienabenteuern manchmal eine geradezu prototypische Erzählung von Aufstieg, Verführungen und Fall in dieser Zeit. Aber es läuft, dramaturgisch naheliegend, auf den Moment zu, als die längst untergegangene DDR noch einmal zu Nachtweih, in sein Leben, zurückkehrt: in Form eines 875-seitigen Aktenkonvoluts aus der Stasibehörde.

Nachtweih hat sich zeitlebens dagegen gesträubt, sich aber im Zuge einer Fernsehdokumentation des Journalisten Mathias Liebing, Ko-Autor des Buches, und auf Drängen seiner Partnerin doch zu dieser Konfrontation mit der Vergangenheit entschlossen. Nun, im Juli 2023, staunt er, wie weit der Arm der "Firma" reichte: Die protokollierten Gespräche sind das eine, die Fotos aus seinem Frankfurter Haus, die verwanzte Wohnung seiner Schwester, das Wort von der "Rückführung" etwas anderes.

Nachtweih, der sich während seiner aktiven Zeit in dieser Hinsicht wie imprägniert gefühlt hatte, "unantastbar und sicher", gibt sich erschrocken, dennoch wirkt es, als komme all das auch jetzt nicht so richtig an ihn heran - als bliebe eine Distanz zwischen dem gelebten und dem gelesenen Leben. Der Stoff als solcher, die Stasi-Methoden und ihr Ausmaß, ist auch vor dem Hintergrund vieler anderer Erzählungen nicht überraschend. Dennoch kann es einem bei der Lektüre noch mal einen Schauer über den Rücken jagen: dass etwa Nachtweihs Zimmerkollege in Bursa Lutz Eigendorf war, der 1979 floh und später bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam, der, wenn auch nicht bewiesen, die Handschrift der Stasi trug. Dass Nachtweih im Westen natürlich auch Jörg Berger begegnet, den in der vermeintlichen Freiheit schon ein Rascheln im Baum die Wände hochgehen lässt, wie Nachtweih schreibt, und der später mit dem konkreten Verdacht lebt, vergiftet worden zu sein.

Das alles macht aus einem Fußballbuch ein Stück Zeitgeschichte. In dem man zwar gerne statt der einen oder anderen Ausschweifung und Anekdote noch mehr über das Leben der anderen gelesen hätte: der zurückgebliebenen Familie oder auch des ursprünglichen Dritten im Bunde der Bundesligaträumer, seines "Zwillings" Pingel, dessen Geschichte als Nationalspieler mit der Flucht der Freunde jäh von oben beendet wird. Weil Nachtweih sich diese späte Konfrontation aber nicht erspart, sperrt sich sein Buch, wenn auch nicht mit letzter Kraft, gegen einen Trend: die Reise in diese Vergangenheit als etwas allzu Behagliches zu schildern.

Norbert Nachtweih: Zwischen zwei Welten.

Edel Sports, 288 Seiten

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 11.11.2024

Ich finde es sehr gut - es ist sehr erkenntnisreich

LovelyBooks-Bewertung am 25.10.2024

Verändertes Leben