Bücher versandkostenfrei*100 Tage RückgaberechtAbholung in der Wunschfiliale

NEU: Das Hugendubel Hörbuch Abo - jederzeit, überall, für nur 7,95 € monatlich!

Jetzt entdecken

mehr erfahren

Zustellung: Di, 07.10. - Do, 09.10.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

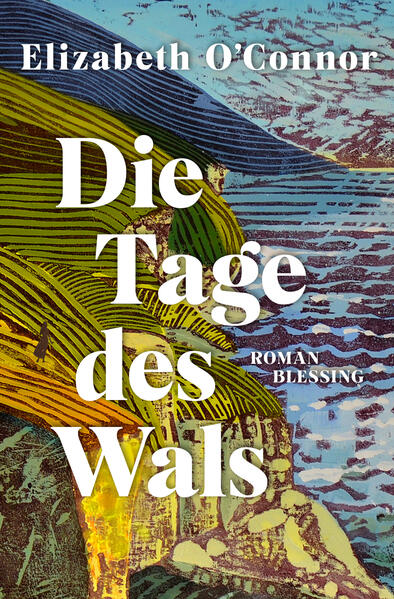

1938: Auf einer abgelegenen Insel vor der walisischen Küste träumt die achtzehnjährige Manod von einer Zukunft auf dem Festland. Als ein Wal strandet, ist er für die kleine Gemeinschaft von Fischern nicht nur ein schlechtes Omen, sondern spült auch Edward und Joan aus Oxford an, die auf der Insel ethnografische Studien betreiben möchten. Manod ist fasziniert von ihnen und wird, klug und zielstrebig wie sie ist, zu deren Übersetzerin und Gehilfin. Doch was als Zweckgemeinschaft begann, nimmt eine folgenreiche Wendung, als daraus eine Freundschaft wird, die aufgeladen ist mit Hoffnungen und Sehnsüchten. Mit beispielloser Eleganz, Kraft und Poesie erzählt DIE TAGE DES WALS von einer jungen Frau, die ihr Schicksal in die eigenen Hände nimmt.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

15. Mai 2024

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

222

Autor/Autorin

Elizabeth O'Connor

Übersetzung

Astrid Finke

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

englisch

Produktart

gebunden

Gewicht

322 g

Größe (L/B/H)

200/133/26 mm

ISBN

9783896677532

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»Ich wollte nicht, dass es endet« Maggie O'Farrell

»Ein ausgezeichnetes Debüt. « Maggie Shipstead

»Ein wunderbar nuanciertes, betörendes Debüt. O'Connor hat eine vielversprechende Karriere vor sich. « The Times

»Ein kraftvoller Roman (. . .), jedes Gefühl wird mit großer Sorgfalt wiedergegeben. « Colm Tóibín

»Eine einzigartige, stimmungsvolle Coming-of-Age-Geschichte, die in einer Welt spielt, die an der Schwelle zu großen Veränderungen steht« The Observer

»Eine zugleich sanfte und harte Geschichte über tiefgreifende Veränderungen. « Anne Enright

»Ein ausgezeichnetes Debüt. « Maggie Shipstead

»Ein wunderbar nuanciertes, betörendes Debüt. O'Connor hat eine vielversprechende Karriere vor sich. « The Times

»Ein kraftvoller Roman (. . .), jedes Gefühl wird mit großer Sorgfalt wiedergegeben. « Colm Tóibín

»Eine einzigartige, stimmungsvolle Coming-of-Age-Geschichte, die in einer Welt spielt, die an der Schwelle zu großen Veränderungen steht« The Observer

»Eine zugleich sanfte und harte Geschichte über tiefgreifende Veränderungen. « Anne Enright

Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 03.09.2025

Eine fiktive kleine walisische Insel zu Anfang des Zweiten Weltkriegs, der irgendwo anders stattfindet.

Vier Monate lang haben wir am Leben von Manod, einer 18jährigen jungen Frau, auf einer fiktiven kleinen Insel teil. Mir gefällt die Prämisse des Romans: 1934 wurde von einem Festländer eine Dokumentation über das Leben auf den Araninseln gedreht - Leider hatte sie wenig mit dem echten Leben der Inseln zutun, Szenen wurden gestellt, Traditionen erfunden, fotogene Menschen gezeigt. Dieser Roman nimmt das Thema auf: Eine keltische Insel, auf der noch walisisches Keltisch gesprochen wird, auf der alles anders läuft, als auf dem Festland. Im September 1939 strandet zunächst ein Wal, dann kommen zwei Engländer von der Universität, um die Gepflogenheiten der Insel zu dokumentieren und ein Buch darüber zu schreiben. Versuchen sie wirklich, herauszufinden, wie alles abläuft oder kommen sie mit vielen Vorurteilen, die sie bestätigt finden wollen, wissentlich oder unabsichtlich? Der Roman ist so schön erzählt, kurze Kapitel, kleine Szenen, in denen wir die Handlung durch die Augen von Manod sehen, unidealisiert, ein bisschen schroff, ein anstrengendes Leben mit Wünschen und Träumen und viel gesundem Menschenverstand und Realismus. Keine Inselromantik, das Leben ist hart und über allem schwebt die Ahnung, dass das Zuhause, so wie es ist, irgendwann aussterben wird; zu viele verlassen die Insel für ein unbekanntes, aber erhofft besseres Leben auf dem Festland - wo andere Themen gerade dominant sind: Krieg und Arbeitslosigkeit.

LovelyBooks-Bewertung am 19.05.2025

Hat mich mit seiner poetischen Sprache und seiner spröden Heldin in den Bann gezogen.