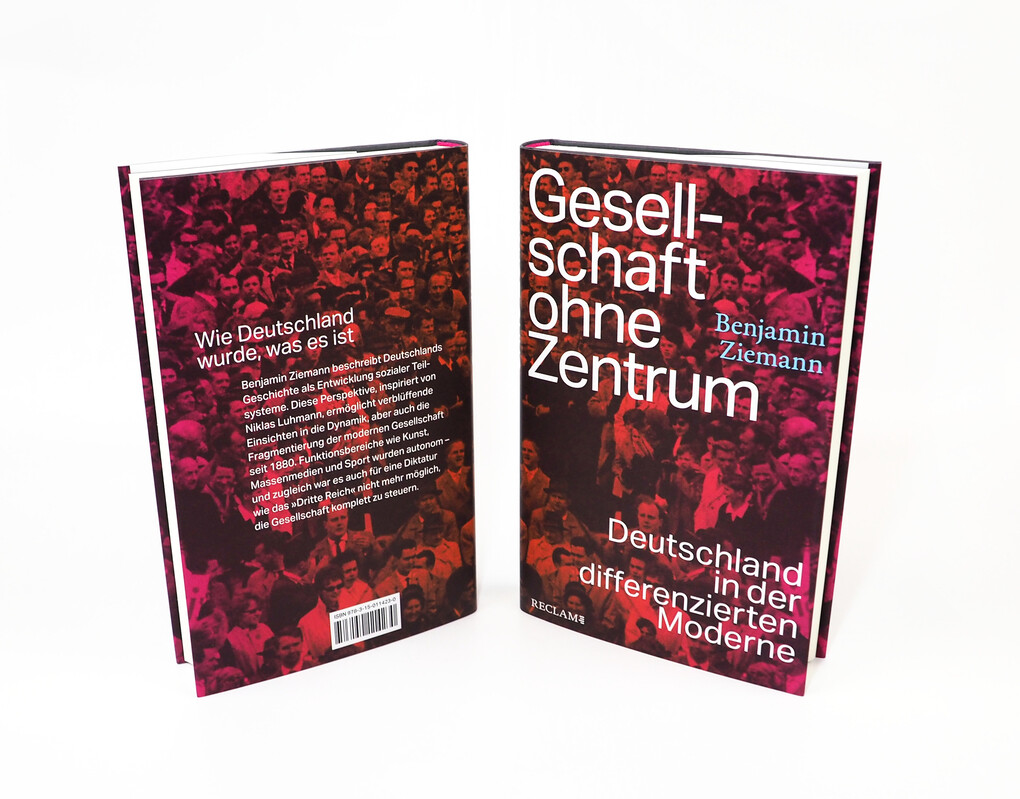

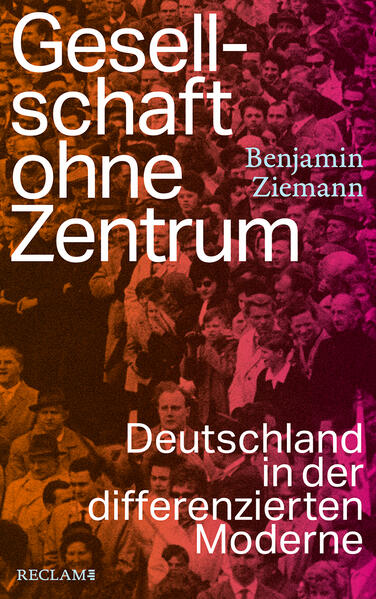

Wie Deutschland wurde, was es ist

Benjamin Ziemann beschreibt Deutschlands Geschichte als Entwicklung sozialer Teilsysteme. Diese Perspektive, inspiriert von Niklas Luhmann, ermöglicht verblüffende Einsichten in die Dynamik, aber auch die Fragmentierung der modernen Gesellschaft seit 1880. Funktionsbereiche wie Kunst, Massenmedien und Sport wurden autonom - und zugleich war es auch für eine Diktatur wie das »Dritte Reich« nicht mehr möglich, die Gesellschaft komplett zu steuern.

»Die moderne, funktional differenzierte Gesellschaft verfügt nicht über eine Kommandozentrale, von der sich die gesamte Gesellschaft überblicken und steuern lässt. Noch hat sie ein ethisches Zentrum, das moralische Wertnormen verbindlich festlegen kann. Sie ist vielmehr, wie Niklas Luhmann es formuliert hat, 'eine Gesellschaft ohne Spitze und ohne Zentrum'. Warum das so ist, davon handelt dieser Band. «

Produktdetails

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28. 01. 2025

» Gesellschaft ohne Zentrum bietet (. . .) produktive Ansätze für die Analyse des gesellschaftlichen Wandels im 19. und 20. Jahrhundert. (. . .) Das Buch überzeugt grundsätzlich, weil es zentrale systemtheoretische Begriffe (. . .) anbringt und mit anschaulichen Beispielen vermittelt. «

Archiv für Sozialgeschichte

Besprechung vom 28.01.2025

Besprechung vom 28.01.2025

Auch für die Mittagsausgaben brauchte es zündende Neuigkeiten

Deutsche Geschichte unter der Perspektive gesellschaftlicher Differenzierung: Benjamin Ziemann erprobt Luhmanns Systemtheorie in historischen Studien

"Je weiter sich der Boxsport vom K. o. entfernt, desto weniger hat er mit wirklichem Sport zu tun", schrieb Bertolt Brecht einmal und erklärte so den eindeutigen, durch den Knock-out validierten Sieg zum konstitutiven Merkmal nicht nur des Faustkampfes, sondern des Sports an sich. Laut dem Historiker Benjamin Ziemann liegt die Unterscheidung Gewinnen/Verlieren dem Sport jedoch nicht originär zugrunde, insbesondere in Deutschland nicht. Noch im späten neunzehnten Jahrhundert weigerten sich sozialdemokratische Arbeitersportverbände, Sport als Wettkampf zu betreiben. Für sie handelte es sich um eine vornehmlich soziale Betätigung, die die Entwicklung der Persönlichkeit, aber auch die Stärkung und Gesunderhaltung des von harter physischer Arbeit strapazierten Körpers zum Zweck hatte.

Final änderte sich das erst unter dem Einfluss der Nationalsozialisten, passte der leistungsorientierte Sport doch zum sozialdarwinistischen Konkurrenzgedanken. Andere Formen sportlicher Betätigung, allen voran der Arbeitersport, wurden verboten. Die Durchsetzung des Wettkampfprinzips war Voraussetzung für die Entstehung des modernen Sports, wenn man ihn, wie Ziemann, als gesellschaftliches Funktionssystem versteht, das seine Kommunikation am Code Gewinnen/Verlieren orientiert. Dass dieser Prozess in Deutschland im Vergleich zu etwa Großbritannien erst verhältnismäßig spät abgeschlossen war, war auch Folge des Widerstands der Arbeitersportvereine.

Das ist eine der aufschlussreichen Geschichten, die Ziemann in seinem Buch "Gesellschaft ohne Zentrum. Deutschland in der differenzierten Moderne" erzählt. Anknüpfend an Niklas Luhmanns Systemtheorie, die die Ausdifferenzierung autonomer Teilsysteme wie Wirtschaft, Erziehung und Wissenschaft zum wesentlichen Strukturmerkmal moderner Gesellschaften erklärt, prüft Ziemann so souverän wie unbefangen, in welchen Phasen der deutschen Geschichte sich Tendenzen der Herausbildung und Verselbständigung von Teilsystemen ausmachen lassen und welche Folgen diese Prozesse zeitigen. Eine "Gesellschaft ohne Zentrum" ist Deutschland, da mit Luhmann die moderne Gesellschaft weder über eine Spitze, die steuernd eingreift, noch über ein moralisches Zentrum verfügt, das verbindliche Normen setzt. Statt durch eine ständische, vertikale Ordnung zeichnet sie sich durch ein horizontales Nebeneinander von Funktionssystemen aus.

Was also wird sichtbar, wenn man die Geschichte Deutschlands von 1880 bis 1980 als Prozess der fortschreitenden funktionalen Differenzierung erzählt? In diversen Fallstudien wirft Ziemann Schlaglichter auf historische Abschnitte, wie das Kaiserreich und den Nationalsozialismus, und gesellschaftliche Bereiche, darunter neben dem Sport die katholische Kirche und die westdeutsche Friedensbewegung. Für das Kaiserreich zeichnet er von 1871 bis 1914 unter anderem die Ausdifferenzierung der Massenmedien als Funktionssystemen nach. Mit der wachsenden Anzahl von Tageszeitungen - zu Hochzeiten gab es stolze 4200 - veränderte sich auch die Medienberichterstattung im Kaiserreich. Die Presse entwickelte einen eigenständigen Zugang zur sozialen Realität, der sich am kommunikativen Code Information/Nichtinformation orientierte und insofern auf die stete Veröffentlichung von Nachrichten mit Neuigkeitswert zielte. So waren die Journalisten, ausgestattet mit einem neuen professionellen Selbstbewusstsein, ständig auf der Suche nach skandalisierbaren Verstößen gegen die hochgehaltene Moral, mit denen die teilweise mehrmals täglich erscheinenden Ausgaben befüllt werden konnten. Nennenswerte zensorische Eingriffe staatlicherseits gab es nicht mehr, die Presse wurde gesellschaftlich relevant. So konnte etwa die Affäre um ein im britischen "Daily Telegraph" erschienenes Interview, in dem sich Kaiser Wilhelm II. gleich mehrere diplomatische Fauxpas leistete, große mediale Wirkung entfalten und eine handfeste Staatskrise auslösen.

Im Dritten Reich, argumentiert Ziemann, stieß das NS-Regime bei seinen Versuchen, möglichst große Teile der Gesellschaft unter seine politische Kontrolle zu bringen, an die Grenzen der funktional differenzierten Teilsysteme. Das galt auch für die propagandistische Einflussnahme auf die Massenmedien. Die Versuche der NSDAP-Führungselite, die Presseinhalte nach Maßgabe der Politik zu gestalten, wurden vom Publikum mit nachlassendem Interesse an den Medien quittiert. In der Folge wurden die politischen Inhalte verringert und stattdessen Unterhaltungsangebote ausgebaut. Die zielgruppengerechte Verbreiterung des Angebots war jedoch keine geeignete Maßnahme, um die Volksgemeinschaft zu propagieren, sondern beförderte eher individualistische Tendenzen.

Von Luhmann lässt sich fraglos einiges über die Strukturen und Funktionsweise der modernen Gesellschaft lernen, nicht zuletzt, weil sein differenzierungstheoretischer Zugang neue Perspektiven auf uns selbstverständlich scheinende Zusammenhänge - wie die Relevanz des Gewinnens im modernen Sport - eröffnet. Ziemanns Vorhaben, die für ihre Abstraktheit berüchtigte Theorie mit historischen Studien zusammenzubringen, ist daher sehr zu begrüßen. Natürlich hat sein Vorgehen das Potential, Historiker wie Soziologen gleichermaßen zu verärgern: Erstere könnten einen zu laxen Umgang mit der Empirie, Letztere mit der Theorie monieren. "Gesellschaft ohne Zentrum" muss sich keinem der beiden Vorwürfe stellen, weil die im Buch versammelten Studien thematisch sehr vielfältig sind und dementsprechend knapp und skizzenhaft ausfallen. Die Abstriche bei der analytischen Tiefe werden vom anregenden Lektüreerlebnis allemal wettgemacht. Ob hier der Grundstein für ein Forschungsprogramm gelegt wurde, werden jedoch erst eingehende Untersuchungen zeigen. HANNAH SCHMIDT-OTT

Benjamin Ziemann: "Gesellschaft ohne Zentrum". Deutschland in der differenzierten Moderne.

Reclam Verlag, Stuttgart 2024. 335 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Gesellschaft ohne Zentrum" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.