Besprechung vom 23.09.2025

Besprechung vom 23.09.2025

Stricken, stopfen? Kämpfen, wirken!

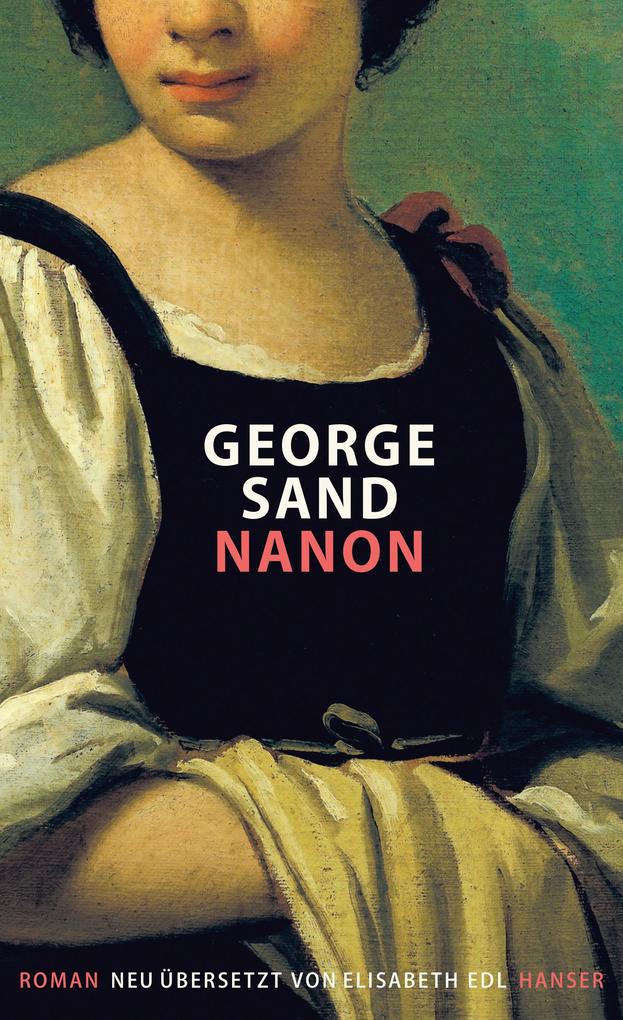

George Sand ist eine Ikone der Frauenbewegung - aber wer liest ihre Bücher? Die Neuübersetzung ihres Romans "Nanon", der die Französische Revolution aus der Sicht eines Bauernmädchens beschreibt, könnte der Beginn einer Wiederentdeckung sein.

Ach, ist das schön! Und bei der letzten Seite habe ich geweint", schreibt Gustave Flaubert, der große Meister des realistischen Romans, über "Nanon". Und nach dem Tod seiner "geliebten Meisterin", die am 8. Juni 1876 qualvoll verstorben war, ist er vollends untröstlich. "Der Tod der armen guten Sand hat mir unendlich wehgetan. Ich habe bei ihrem Begräbnis geheult wie ein Kalb . . .", schreibt er dem gemeinsamen Freund Turgenjew.

Mit George Sand, der "guten Frau von Nohant", hatte den Grantler aus Croisset eine über ein Jahrzehnt andauernde zärtliche Freundschaft verbunden, die sich in einem Briefwechsel manifestierte, der vielen als einer der schönsten überhaupt gilt. Er war ihr "Troubadour", sie sein "chère Maître". Über alle ursprünglichen künstlerischen Unterschiede hinweg haben sie sich begleitet, ausgetauscht, unterstützt. Die sanfte zärtliche Figur der Félicité in Flauberts "Un coeur simple" ist von George Sand inspiriert, er habe das Werk "ausschließlich für sie, einzig, um ihr zu gefallen" begonnen. "Sie ist gestorben, als ich in der Mitte meines Werkes war."

Alle haben sie geliebt, ihre Leser, die nicht nur Leserinnen waren, ihre literarischen Weggefährten, Balzac, der ihr ein Romansujet verdankt ("Béatrix"), Victor Hugo, der "eine Unsterbliche" grüßte, Delacroix, der sie in Männerkleidung und kurzem Haar malt und noch einmal in einem dann zerschnittenen Doppelporträt mit Chopin, auch der immer spöttische Heine, der sie für den "besten Schriftsteller" hält, den "das neue Frankreich" hervorgebracht habe, und selbst die misogynen Brüder Goncourt. Ihre berühmten Liebhaber ohnehin: Alfred de Musset, der aus ihrer Liebesgeschichte einen Roman macht ("Confidences d'un enfant du siècle"), dem sie mit einem Gegenroman ("Elle et lui") antwortet, Prosper Mérimée, der eine große Enttäuschung wird, und Chopin natürlich, dem sie lange Jahre Pflegerin und "keusche Jungfrau" ist.

Sie war die erste Frau, die die Geschlechtergrenzen verschob, öffentlich Männerkleidung und Stiefel trug, Zigarre und Pfeife rauchte, unter einem männlichen Pseudonym Karriere machte, ebenfalls öffentlich auch eine Frau liebte - die Schauspielerin Marie Dorval -, die gegen die Einschränkungen in der Ehe kämpfte und für die freie Liebe. Sie war Frauenrechtlerin avant la lettre, Rousseau-Anhängerin, frühe Sozialistin, Muse der Revolution und Mutter der Armen, Männin und mütterliche Freundin. Ihr schönes Porträt hängt in der feministischen Ahnengalerie ikonographisch zwischen Madame de Staël, Colette, Virginia Wolf und Simone de Beauvoir.

Jeder kennt die skandalumwobenen Eckpunkte ihres Lebens, wer aber liest ihre Bücher? Vielleicht kennt man noch "Lélia" wegen der sexuellen Freizügigkeit oder den Verkaufshit "Ein Winter auf Mallorca" wegen der vermeintlichen Inselidylle, der Liebe und Chopin. Den Rest ihres umfangreichen Werks kennt man kaum noch, obwohl sie fast so fleißig war wie Balzac und eine erfolgreiche Theaterautorin und unermüdliche Briefeschreiberin dazu.

Einer ihrer Romane, "François le champi" (Das Findelkind), bildet in Prousts "Recherche" eine Art Klammer vom ersten zum letzten Band: Die Mutter liest dem Ich-Erzähler in "Combray" aus dem Roman vor, in "Le temps retrouvé" (Die wiedergefundene Zeit) entdeckt Swann bei seinem letzten Besuch bei den Guermantes das Buch in der Bibliothek, in der man ihn warten lässt.

Die Frauenbewegung machte sie zwar zur Ikone, aber vor allem wegen ihres Lebens und ihres unerschrockenen Eintretens für Frauen- und Menschenrechte, ihre Romane gelten als démodés, manches steht unter Kitschverdacht.

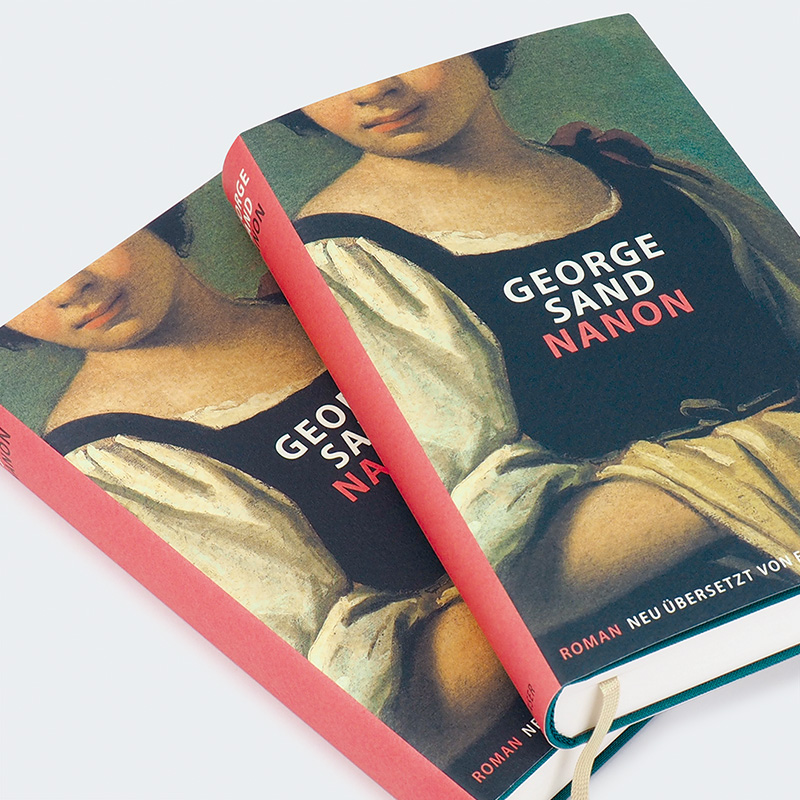

Da ist es verdienstvoll, dass der Hanser-Verlag einen ihrer letzten Romane von der Doyenne der literarischen Übersetzung, der gerade mit dem Eugen- Helmlé- Preis ausgezeichneten Elisabeth Edl, neu übersetzen und überreich kommentieren hat lassen. 2026 ist Sands 150. Todestag - eine Gelegenheit zur Wiederentdeckung? Wenn ihr bester Roman ihr eigenes Leben war, könnte man ja mit "Histoire de ma vie" (Geschichte meines Lebens) beginnen.

George Sand war immer stolz darauf, dass sie in ihrer Herkunft Adel und Volkstümlichkeit vereinte: Ihr Ururgroßvater väterlicherseits war August der Starke, mütterlicherseits war sie mit dem Volke verbunden, hier war der Großvater Vogelhändler. Da der Vater mit knapp dreißig Jahren bei einem Reitunfall stirbt und die Mutter zurück nach Paris will, wächst die am 1. Juli 1804 geborene Amantine Aurore Lucile Dupin bei ihrer Großmutter im Schloss Nohant im Berry in größter Freiheit und mit vielen literarischen Anregungen auf. Die lieblose Ehe erträgt sie mit jüngeren Liebhabern, bis sie sich freischreiben kann. Dies gelingt ihr mit ihrem dritten Roman, "Lélia" (1833), danach gehört sie zu den bestbezahlten Schriftstellern ihrer Zeit, ist sie die erste Frau überhaupt, die von ihrer Feder leben kann, zwischendurch auch als gefragte Journalistin, sogar mit eigenen Zeitungsgründungen wie "La cause du peuple".

"Nanon" beschreibt die Wirren der Französischen Revolution aus der Perspektive eines Bauernmädchens. "Sie ist das gefügige Tier der Erde, die kleine Bäuerin, die nichts kennt, auch nicht sich selbst", schreibt Émile Zola in einer begeisterten Rezension dieses späten Romans seiner berühmten Kollegin, der eine Art Glaubensbekenntnis und Vermächtnis ist.

In "Nanon" zeichnet sie ein berührendes Porträt einer Frau aus dem Volk, eines Waisenkinds, dessen Eltern an den Pocken gestorben sind und die bei einem Großonkel, einem bitter armen Tagelöhner, aufwächst. Schon einer der ersten Sätze findet das Entzücken Flauberts: Als der Onkel seine ganzen Ersparnisse einsetzt, um auf dem Markt ein etwas mickriges Schaf für drei Livre zu kaufen, um ihre Lebensgrundlage aus Kastanien und Buchweizenbrei zu verbessern, sagt die Ich-Erzählerin, die erst mit zwölf Jahren lesen gelernt hat und nun im fortgeschrittenen Alter ihre Kindheitserlebnisse aufschreibt: "Die Summe schien mir gewaltig, drum fand ich das Tier schön."

Als 1789 die Revolution ausbricht, ist Nanon vierzehn und lebt in ihrem engen, kleinen Tal, einem Loch, Valcreux genannt, einem verlorenen Flecken, der Mönchen gehört. Die Bekanntschaft mit dem jungen Novizen Émilien de Franqueville, den seine adlige Familie ins Kloster abschiebt, um das Erbe für den ältesten Sohn zu bewahren, wird für die arme Bauernmagd zum einschneidenden Erlebnis, und wir nehmen Anteil an der Initiation dieser beiden Seelen. Es beginnt damit, dass er in der Trockenheit dem Schaf die fette Klosterweide öffnet. Wir begleiten sie über die wechselvollen Phasen der Französischen Revolution, deren Widerhall in der tiefsten Provinz immer zeitversetzt, durch Dritte vermittelt und oft verzerrt, erklingt. Immerhin, die Leibeigenschaft ist aufgehoben, die Kirchengüter werden verstaatlicht, aber die Bauern sind immer noch arm, und Émilien, der sich dem Revolutionsheer anschließen will, wird als Adliger verhaftet und mit dem Tode bedroht. Dann geht es à la Mantel-und-Degen-Film in wilder Natur mit vielen Bedrohungen und Entbehrungen weiter.

"Nanon" ist ein kraftvolles Frauenporträt; man meint die Autorin selbst darin zu erkennen, wie sie sich unerschrocken über alle Widrigkeiten des Lebens hinwegsetzt, strickt und stopft und pflanzt und wirkt und für die Menschen kämpft, die sie liebt. Un coeur simple, eine schöne Seele. BARBARA VON MACHUI

George Sand: "Nanon". Roman.

Aus dem Französischen und kommentiert von

Elisbeth Edl. Hanser Verlag, München 2025.

393 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.