Besprechung vom 30.11.2025

Besprechung vom 30.11.2025

Garantiert das Richtige!

Kunst, mit der man leben kann - ein Tanz zu Bachs Solosuiten für Cello - die Geschichte der Wings - Passion für Pasolini - Subversion durch Affirmation - ein Spaziergang durch Paris. Viel Spaß beim Schenken!

Mehr als nur Shakespeare Es gibt eigentlich keinen besseren Zeitpunkt, Manfred Pfisters einmaligen Band "Englische Renaissance" zu verschenken, als an Weihnachten. Denn mit diesem Buch liefert man die Abendunterhaltung gleich mit. In welchem Zusammenhang wurde im Englischen das erste Mal der Dildo erwähnt? Welcher Dichter und Übersetzer hat die Klospülung erfunden? Wie sorgt man für einen möglichst aufsehenerregenden Auftritt in der Taverne? Hier erfährt man es.

Auf fast fünfhundert großformatigen Seiten hat der Anglist Manfred Pfister Texte aus der englischen Renaissance zu den verschiedensten Themen und Lebensbereichen zusammengetragen: Texte zur Reformation, englischen Geschichte, zu Buchdruck, Kriegen oder Philosophie, aber auch zu ganz alltäglichen Dingen wie Arbeit, Hygiene, Feiern, Kunst, Theater, Krankheit, Tod, um nur ein paar von ihnen zu nennen. Das muss man honorieren, zelebrieren - und teilen. Sich am besten daraus vorlesen, anlassbezogen.

Bevor man zum Beispiel gemeinsam ein Spiel spielt, könnte jemand, als Warnung an alle Anwesenden, Gilbert Walkers "Eindringliche Enthüllung des abgefeimtesten Betrugs beim Würfelspiel" vortragen. Den einen oder anderen Trick (den Gegner vor einem Spiegel platzieren, damit man ihm in die Karten schauen kann) mögen die meisten zwar schnell durchschauen. Aber wie genau zinkt man eigentlich Karten?

Sehr witzig ist Robert Burns Text zur "Liebesmelancholie", der erklärt, warum Verliebte eigentlich so durchdrehen, dass das mit dem Alter leider überhaupt nicht besser wird und welcher Körperteil von diesem Wahnsinn betroffen ist.

Wer es gerne besinnlicher hat, kann auf die Weihnachtspredigten von John Donne und Lancelot Andrewes, den beiden "Kanzelstars" ihrer Zeit, zurückgreifen.

Pfister hat (abgesehen von ein paar "Freundesgaben") fast alle Beiträge selbst übersetzt, oft zum ersten Mal, in einem Ton, der so frisch und zugänglich ist, dass niemand vor diesen jahrhundertealten Texten Angst haben muss. Alle sind ausführlich eingeleitet, mit Informationen zu Autorin oder Autor, aber auch zum Einfluss der jeweiligen Texte durch die Jahrhunderte. Pfisters Referenzrahmen ist enorm, er spannt einen Bogen bis ins Heute, bis zu Derek Jarman, Gilles Deleuze, Virginia Woolf, Clemens Setz und vielen anderen. Diesen weiten Blick merkt man schon dem lustigen Untertitel an: "Shakespeare and Company", eine Anspielung auf den berühmten Buchladen in Paris.

"Englische Renaissance" ist also ein ganz wunderbares Geschenk - nicht nur für Literatur- und Geschichtsnerds, sondern für alle neugierigen Menschen. Trotzdem werden auch Experten wahrscheinlich einiges erfahren, was sie noch nicht wissen. Eine Wiederentdeckung Pfisters ist die Hebamme Jane Sharp, die in ihren Büchern zu ihrer Arbeit auch gleich über Anatomie und Lustempfinden von Frauen aufklärte. Sharp vermied übrigens größtenteils griechische und lateinische Begriffe, denn sie glaubte: "Schwierige Fremdwörter verhüllen nur das Wissen." Das weiß wohl auch Pfister, der genau das Gegenteil tut: Wissen ansprechend, unterhaltsam und zugänglich zu vermitteln. Anna Vollmer Manfred Pfister: "Englische Renaissance". Galiani Verlag, 480 Seiten, 98 Euro.

Zu Bachs Solosuiten für Cello tanzen Am 20. Dezember treffen sie wieder aufeinander, diesmal im Funkhaus Berlin: die Cellistin Anastasia Kobekina und die Choreographin Sasha Waltz, die hier selbst als Tänzerin auf die Bühne tritt. Die 31 Jahre alte Kobekina spielt die Suiten für Violoncello solo von Johann Sebastian Bach - und Waltz tanzt. "Anastasia sucht nach einer anderen Art, Musik auch über die Bewegung, über den Tanz spürbar zu machen", sagt Sasha Waltz. Die Entwicklung ihres dialogischen Projektes zwischen Tanz und Musik sei in einem fließenden, kreativen Prozess entstanden, in einem permanenten Austausch des Zuhörens und der Suche nach Verbindung. Daraus ergebe sich die Möglichkeit, die zugleich abstrakte und zutiefst emotionale Musik Bachs neu zu erleben.

Auf ihrem Album spielt Kobekina die sechs Suiten mit zwei Stradivari-Celli und einem Piccolo-Cello, mit Darmsaiten und historischen Bögen. Das macht die Aufnahme intim und klar. Gleichzeitig erlaubt sich die Musikerin eine ganz moderne Virtuosität: Ihre Einspielungen sind nicht nur Lesarten der berühmten Werke, sondern auch emotionale Kommentare. Sie geht sehr frei mit Tempi um, wechselt im Ausdruck von zerbrechlich über kühl bis kraftvoll. Das Prélude der ersten Suite wird zu einer freien Improvisation der Klangfarben, die Sarabande der fünften klingt melancholisch und enorm gedehnt, mit viel Raum zwischen den fast brüchigen Tönen. Und wenn Kobekina am Schluss, in der Gigue der sechsten Suite, zum Piccolo-Cello greift, steht mitreißende Energie im Raum. Bei ihrer gemeinsamen Performance spielt die Cellistin. Waltz tanzt erst allein, dann sogar mit der Musikerin. Bach hätte es gefreut: Die Solosuiten sind eigentlich barocke Tänze.

Thomas Lindemann Anastasia Kobekina: Bach Cello Suites. Sony Classical (Doppel-CD). Mehr zur Performance: sashawaltz.de. Die Karten im Funkhaus Berlin kosten 44 Euro.

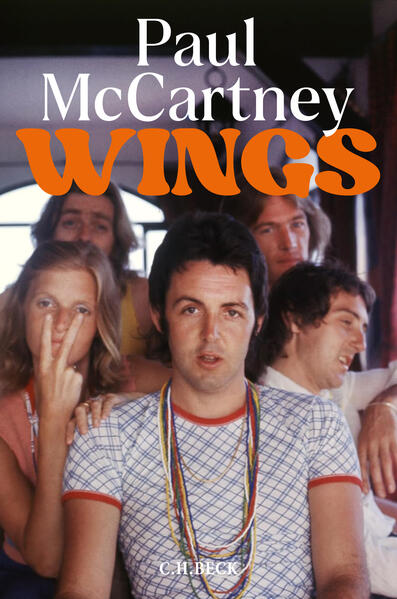

Die Band, die nach den Beatles kam Eine der unzähligen Geschichten um die Auflösung der Beatles im Jahr 1970 besagt, dass Paul McCartney nach der Trennung der Band - für die er selbst jahrelang von der Öffentlichkeit verantwortlich gemacht wurde - am Ende war: ohne Band, ohne Freunde, ohne Kreativität. Sein erstes Post-Beatles-Album "McCartney" wurde von zeitgenössischen Kritikern brutal verrissen.

Drei Dinge sollen McCartney aus seiner persönlichen Krise herausgeführt haben: das zurückgezogene, doch keineswegs untätige Landleben in einer abgelegenen Ecke Schottlands, die Unterstützung seiner Frau Linda, die bald auch zu seiner langjährigen Musikpartnerin wurde, sowie der langsame, sorgfältige Aufbau einer neuen Band. Diese Band hieß Wings.

Die Geschichte der Wings, von ihren Anfängen als unbekannte Rock-'n'-Roll-Gruppe, die in britischen Universitätsauditorien für 50 Pfennig spielte, bis zu ihrem Aufstieg zur weltberühmten Band und ihrem Ende im Jahr 1981, erzählt jetzt ein wunderbar dichtes, ausuferndes, vielstimmiges Buch. Die ausführlich illustrierte "Oral History" enthält Berichte von zahlreichen Persönlichkeiten, sowohl von bereits verstorbenen als auch von lebenden, darunter die Mitglieder der Beatles und die der Wings, Michael Jackson, Mick Jagger, Alan Parsons, Dustin Hoffman - und immer wieder Paul und die 1998 verstorbene Linda, die auch Teil der Wings war. Egal, wo man das Buch aufschlägt, überall gibt es eine spannende Anekdote zu entdecken.

Die Wings waren nicht die Beatles und wollten es auch nicht sein. Dabei hatte die Band mehr Nummer-1-Hits in den USA als die Beatles und brachte einige der besten Rock-'n'-Roll-Songs der Siebziger hervor: "My Love", "Band on the Run", "Silly Love Songs", "Live and Let Die" oder "Mull of Kintyre". Diese "Geschichte einer Band on the Run", die auf eine lange Reihe von Publikationen der letzten Jahre folgt, welche dem Vermächtnis der Beatles und insbesondere Paul McCartneys gewidmet sind, von bisher unbekannten Liedern über Biographien und Bildbände bis hin zu etlichen Dokumentarfilmen, ist vor allem ein großartiges Geschenk für Fans von McCartney und den Wings. Doch sie bietet auch eine perfekte Gelegenheit für jene Beatles-Ultras, die noch an der Besonderheit, ja der Größe der Wings zweifeln, in das Werk dieser genialen Band einzutauchen.

Hernán D. Caro Paul McCartney: "Wings - Die Geschichte einer Band on the Run". Herausgegeben von Ted Widmer, aus dem Englischen von Conny Lösch. Verlag C. H. Beck, 549 Seiten, 44 Euro Versteckspiel in engen Gassen Backsteinfassaden, Gaslaternen am Straßenrand, eine Gestalt im Gehrock huscht vorbei: Erstaunlich, wie beliebt die Insignien des viktorianischen Zeitalters in Videogames sind. Besonders in denen, in die man ganz abtaucht, mit der VR-Brille. Ob "Batman Arkham Shadow" oder "The Time Plague", das die Romane von H. G. Wells zum Leben erwecken will - immer trappeln Pferdehufe, und in dunklen Kathedralen lauern Monstren. Nun erscheint ein gefeierter Klassiker für die VR-Brille Meta Quest neu: "The Thief" dürfte das VR-Spiel des Jahres werden. Das liegt auch daran, dass es wenig Konkurrenz gibt. Aber hier passen Bilderwelt und Spielgefühl herrlich zusammen. Man spielt Magpie, einen Dieb, der die Macht des autoritären Barons Ulysses Northcrest brechen will. Dazu schleicht er durch die dunklen Gassen von The City (dem London der 1890er nachempfunden), beklaut die Herrschenden, entdeckt plötzlich eine Verschwörung in der hohen Politik. Da das Spielen in der VR-Brille wirkt, als wäre man wirklich da, ist dies ein packendes Versteckspiel für Erwachsene: Man kriecht über Dächer, an den Wachen vorbei durch Paläste, wartet in Nischen auf den richtigen Moment, knackt Holzkisten mit goldenen Schlössern. Und man vergisst die echte Welt.

Thomas Lindemann The Thief VR (Vertigo Games). Für die Meta-Quest-3-Brille, 30 Euro.

Sich die Stirn blutig stoßen an Pasolini Pier Paolo Pasolini war einst ein intellektuelles Idol. Er starb 1975 im November in mittlerem Alter am Strand von Ostia durch die Hand eines Strichjungen. Pasolini hatte mehr als ein Dutzend Gedichtbände geschrieben und Filme gedreht, als Schauspieler und als Regisseur, die vom harten italienischen Leben und von sexuellen Exzessen handelten, von König Ödipus und von sonderbaren katholischen Vögeln. Er verehrte das Fußballspiel und den FC Bologna, war Kommunist, nachdem er in seiner Jugend Faschist gewesen war. Immer radikal, niemals konsequent, hätte sein Lebensmotto sein können. In all dem, dem Fußball wie dem Kommunismus, suchte er dem einfachen Volk nahezukommen, das er verehrte. Wir wissen nicht, ob er Charles Péguy kannte, aber er kam aus der Schule des französischen Schriftstellers, der Industrialisierung und Geldwirtschaft für große Unglücke hielt, weil sie vom bescheidenen Leben ablenkten. In seinen "Freibeuterschriften" ging er diesem Unglück ebenso nach wie in seinen Erzählungen. Den Kapitalismus, der die einfachen Leute mit den Möglichkeiten des Konsums betörte, hasste Pasolini. Denn er witterte darin einen großen Betrug. Er selbst konsumierte, wenn es erlaubt ist, so zu formulieren, Einsamkeit, Schmerz, homosexuelle Erlebnisse sowie die Bitterkeiten der aussichtslosen Liebe.

Für Albert Ostermaier ist Pasolini eine Obsession. Was sein Verlag einen Roman nennt, ist sein Versuch, ihr zur Sprache zu verhelfen. Genauso gut ließe sich das, was Ostermaier schreibt, auch ein Essay nennen, ein Monolog, ein Hörspiel oder ein Kaleidoskop von Motiven Pasolinis. Der Text dreht ständig das Fernrohr, durch das wir auf sein Leben und sein Werk blicken, und dadurch entstehen fortlaufend neue Figuren, Gedanken, Bilder, Gefühlsausdrücke. Die Faszination durch die vom eigenen Begehren, dem Protest gegen die Zeit und ihre Verlorenheit erschütterte Person Pasolinis teilt sich jedem Satz mit.

Der Erzähler will so sein wie Pasolini, will von ihm geliebt werden, stellt sich vor, sein Freund zu sein, versetzt sich in Pasolinis Liebhaber, leidet an beiden, findet in Pasolini Schlüssel zur Deutung der eigenen, oft nicht minder gequälten Existenz. Im George-Kreis hätte man formuliert: Er sucht im Werk des Dichters dessen Gestalt. Wir werden vom Strand in Ostia nach Venedig und Rom geführt, zu den Filmproduktionen Pasolinis und seinen Affären, zurück zu seinen Eltern und seine psychischen Aufladungen von Mutter und Vater. Überall Rätsel. Es dürfte nur wenige Bücher geben, die so viele Fragezeichen enthalten wie dieses. Denn Pasolinis Werke geben, wie alle großen, keine Antworten auf die dringenden Lebensfragen, die wir an sie stellen. "Was hilft alle Poesie, wenn sie nicht helfen kann?", heißt es an einer Stelle. Desto dringlicher stellen sich diese Fragen uns, stellt sie der Autor. Er stößt sich die Stirn blutig an Pasolinis Person, gegen den er unablässig anrennt.

Die Leser können sich an dieser Stelle zu Recht fragen, weshalb wir ausgerechnet ein solches Buch als Geschenk, gar als ein Geschenk für Weihnachten empfehlen. Sehr gemütlich erscheint es nämlich nicht. Und fromm könnte es nur nennen, wer an die Rettung der Unerlösten an Allerseelen denkt. Wir tun es einmal, weil es im Gegenteil sehr hingerissen ist, verliebt und wütend. In "Leidenschaft" steckt "Leiden". Pasolini ist Ostermaiers Passion. Genauso sollte es sein. Es hat überhaupt keinen Sinn, auf große Literatur und Kunst maßvoll zu reagieren. Und Geschenke sollten ihrerseits nicht maßvoll sein, sondern exzessiv. Zum anderen öffnet das Buch Blicke auf den Gegenstand seiner Passion. Wer es verschenkt, sollte der Gabe unbedingt einen Band von Pasolini beilegen. Denn Ostermaiers expressive Arabesken erschließen sich am besten vor dem Hintergrund der Werke Pasolinis. Wir schlagen "Die lange Straße aus Sand" über Italien zwischen Armut und Dolce Vita vor, die 112 Sonette von "Ein Unfall im Kosmos", die DVDs "Das 1. Evangelium Matthäus" und "Medea" mit Maria Callas oder das Buch von Valerio Curcio "Il calcio secondo Pasolini" über den Fußballer, das es auch auf Deutsch gibt. Pasolini ist nicht vergessen, aber er könnte vom Vergessen bedroht sein. Er verdient es, dieser Bedrohung entrissen zu werden. Dieses Buch tut genau das. Jürgen Kaube Albert Ostermaier: "die liebe geht weiter - roman mit pasolini". Matthes & Seitz, 188 Seiten, 22 Euro Spaziergang durch das Paris der Sechzigerjahre Im Mai 1968 ging Isolde Ohlbaum als fille au pair nach Paris. Bei der ersten Familie brauchte man ein Kindermädchen für drei verwöhnte Kinder, die antiautoritär erzogen werden sollten, und gleichzeitig einen Ersatz für die Haushälterin. Dafür fühlte sie sich nicht geeignet, kündigte nach sechs Wochen und verdiente sich das Geld, das sie für den Französischunterricht und zum Leben brauchte, bei einer Firma, bei der sie Manuskripte abtippte. Die nächste Familie, bei der sie als Au pair anheuerte, war das Gegenteil der ersten: Sie wohnte direkt am Boulevard St. Germain, der Herr des Hauses, ein bekannter Herzspezialist, konnte ihr auf Deutsch mühelos den "Erlkönig" vorsingen, die Tochter und der Sohn waren im selben Alter wie sie selbst. Nach dem Frühstück wurde mit der Dame des Hauses das Mittagessen besprochen, und Isolde Ohlbaum ging auf den Markt zum Einkaufen und bereitete das Menü zu. Das gefiel ihr offenbar wesentlich besser.

In ihrem kleinen Fotobuch "Anderswo atmet man, hier lebt man" erinnert sich die Fotografin in kurzen autobiographischen Texten an diese Zeit. Sie erzählt auch, wie sie damals überlegte, länger in Paris zu bleiben, und man ihr in der deutschen Buchhandlung "Caligrammes" eine Anstellung anbot. Allerdings war die Lust am Fotografieren größer: Sie beschloss, sich in München an der "Bayerischen Staatslehranstalt fuer Photographie" zu bewerben, wo sich im Fach "Porträt" die Frage, mit welcher Kamera sie ihre besonderen Fotos gemacht hätte, wiederholte. Genauso wie der enttäuschte Blick des Lehrers, wenn sie nicht "Hasselblad" oder "Nikon" sagen konnte.

Die Schwarz-Weiß-Fotos aus Paris, die sie in diesem Band versammelt, zeigen genau nicht das Paris des Mai 1968. Nicht die Studentenproteste, Streiks, Massenproteste oder die Barrikaden im Quartier Latin. Es sind nicht diese unruhigen Zeiten, die Isolde Ohlbaum festgehalten hat, so wie sie lieber nicht in der antiautoritären Familie blieb. Vielmehr halten ihre Bilder Paris als Sehnsuchtsort fest und zeigen, fast wie Skulpturen, die mythischen Orte: die Bouquinistes am Ufer der Seine, das Segelbootbecken im Jardin de Luxembourg, eine Malerin mit Staffelei auf dem Pont Neuf. Die Schriftsteller, die zu dieser Zeit diese Stadt bevölkerten, hat Isolde Ohlbaum erst später getroffen, als sie selbst für den "Spiegel" oder den "Stern" fotografierte und für ihre Porträtfotos berühmt wurde. Und so ist es eine schöne komplementäre Idee, jene Aufnahmen, die sie von Eugène Ionesco, Nathalie Sarraute, Alain Resnais, Marguerite Duras oder Claude Simon machte, als diese bei Auftritten zu Besuch in München waren, dem Band hinzuzufügen. Es sind wunderbare, dem jeweiligen Menschen zugewandte und ihnen auf diese Weise sehr nahe kommende Porträts. Und der ganze Band ist Ohlbaums Paris. Julia Encke Isolde Ohlbaum: ",Anderswo atmet man, hier lebt man': Über meine Pariser Zeit, Wilhelm Hausenstein, Joseph Breitbach und französische Literatur. Erinnerungen und Fotos". Edition Isele, 72 Seiten, 20 Euro.

Andere zum Kunstobjekt machen Es ist ein, vor allem von Kunsthändlern, viel beschworenes Credo: Man müsse mit der Kunst leben, um sie wirklich begreifen zu können. Gemeint ist damit, dass man Kunst an die Wände der Räume hängt, in denen man wohnt, und sie in unterschiedlichen Gemütszuständen betrachtet. Sieht das Bild irgendwie anders aus, wenn ich es nach einem anstrengenden Tag ansehe, als noch am frühen Morgen? Fragen, die sich im Museum zugegebenermaßen selten stellen. Man kann der Kunst aber auch noch viel näher kommen. Indem man sie zum Beispiel als Kleidungsstück trägt. So wie der Schal, den Nathalie Du Pasquier 2024 für den Portikus in Frankfurt gestaltet hat. Du Pasquier war eine der Gründerinnen der 1981 in Mailand von Ettore Sottsass ins Leben gerufenen Memphis-Gruppe, die Design so verwegen wie albern und radikal frei dachte: "Form follows fun". Neben Möbeln entwarf Du Pasquier auch Textilien, Schmuck und Kleidung. Nach der Auflösung von Memphis 1987 konzentrierte sie sich ganz auf ihre Malerei, bei der es immer darum geht, das Verhältnis des Objekts zum Raum zu untersuchen. Jetzt könnte man sich einen Print ihrer Skizzen kaufen, ihn einrahmen und aufhängen, um das Credo der Kunsthändler zu erfüllen und mit der Kunst zu leben. Oder man kauft und verschenkt diesen Schal, wirft ihn um die Schultern und wird selbst zum Objekt im Raum. Man kann ihn - er eignet sich hervorragend für den Sommerurlaub - als Piratentuch um den Kopf binden, um beim Schwimmen einem Sonnenstich vorzubeugen; fehlt eine Tasche, um fünf bis neun Orangen zu transportieren, eignet er sich auch dafür hervorragend. Hängt man das Tuch zum Trocknen in der Ferienunterkunft auf, wiegt es sich sanft im Wind. Auch so kann man davorstehen und sich fragen, ob die Kunst, der Schal nach so einem langen Tag am Strand anders aussieht als noch am Morgen. Man verschenkt also Kunst, mit der man sehr gut leben kann. Laura Helena Wurth Nathalie Du Pasquier. Unverständlich 2024, Musselin-Schal, 90 x 90 cm. Edition von 100. 58,82 Euro Klatsch, Kommerz, Kulturrevolution Subversion durch Affirmation" war die Devise, unter der Kunststudent Thomas Elsner, der Fotograf Christian Wegner und der DJ Michael Reinboth 1981 ihr Magazin "Elaste" gründeten - und wie viel Subversion am Ende nach all der Affirmation tatsächlich übrig blieb, darüber konnte man damals schon gut streiten. Das britische "The Face" und Andy Warhols "Interview" waren die Vorbilder, ein ästhetisch verwahrlostes Hippietum und der "verschwitzte Rockismus" (Klaus Walther im Vorwort) die Gegner, denen man mit den modernsten Mitteln von Technik und Stilbewusstsein zu Leibe rücken wollte: mit New Romanticism und Post-Punk, mit Fotokopierer, Tipp-Ex und Typographie, mit dem Willen zur Inszenierung und Selbst-Inszenierung, mit schwarzen Klamotten und spitzen Schuhen, mit Angst- und Ahnungslosigkeit. Und eben mit einer inhaltlichen Elastizität, die man vielleicht am besten daran erkennen kann, was aus den Leuten wurde, die damals an der Zeitschrift mitgearbeitet haben: Thomas Meinecke, Diedrich Diederichsen und Maxim Biller (der für das Heft unter anderem ein denkwürdiges Interview mit Marcel Reich-Ranicki führte) gehörten zu den Autoren, aber auch Giovanni di Lorenzo und Steffen Seibert. "Wir zogen ja am selben Strang. Aber nur kurz", schreibt Walther.

Mit der nötigen Arroganz ("Hey, wir sind die neue Avantgarde") überzeugte man Anzeigenkunden und Plattenfirmen, zog von Hannover nach München, steigerte die Auflage von 3000 auf 18.000 Exemplare und bekam Interviews mit den eigenen Helden: Duran Duran, Heaven 17, Boy George, Dieter Meier von Yello. Vom großen Vorbild Warhol gab's sogar Lob und eine Einladung nach New York. Und wenn die Jungs von "Elaste" keinen Termin bekamen, lauerten sie den Stars nach dem Konzert auf, wie David Bowie, den sie bis in die Tiefgarage seines Münchner Hotels verfolgten, wo es aber dann doch kein Interview gab, sondern einen harten Schlag in den Nacken durch die Bodyguards. Nach 16 Ausgaben waren der Schwung und die Experimentierfreude weg und "Tempo" da, als professionelle Alternative für Autoren und Publikum. Was von diesen sechs Jahren bleibt, kann man nun auf 560 Seiten nachlesen und vor allem nachschauen. (Leider sind nicht alle Texte abgedruckt, zum Beispiel fehlt die legendäre Gossip-Kolumne "Local Shit".) Und sicher ist so ein opulenter Rückblick die reine Affirmation. Aber weil die alten Hefte auch in dieser Coffee-Table-Version so selbst gemacht und angenehm dilettantisch rüberkommen, wirkt diese Dokumentation weniger wie die Verklärung der glamourösen Zeiten oder der eigenen Bedeutung. Sondern, ganz im unprätentiös-prätentiösen Geist der "Elaste": wie irgendwas "zwischen Kult und Kommerz", zwischen Klatsch, Kulturrevolution und Kindergarten. Harald Staun Thomas Elsner und Michael Reinboth (Hg.): "ELASTE 1980-1986", Dr. Cantz'sche Verlagsgesellschaft, 560 Seiten

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.