Zustellung: Di, 05.08. - Do, 07.08.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

Fotografische Reise entlang des Atlantikwalls

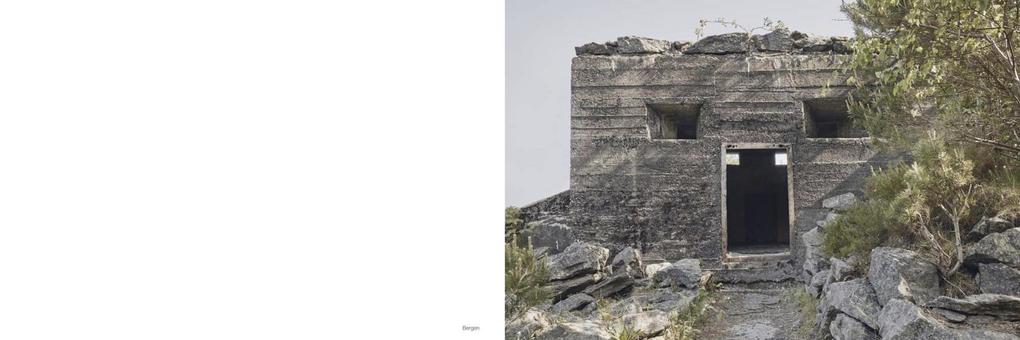

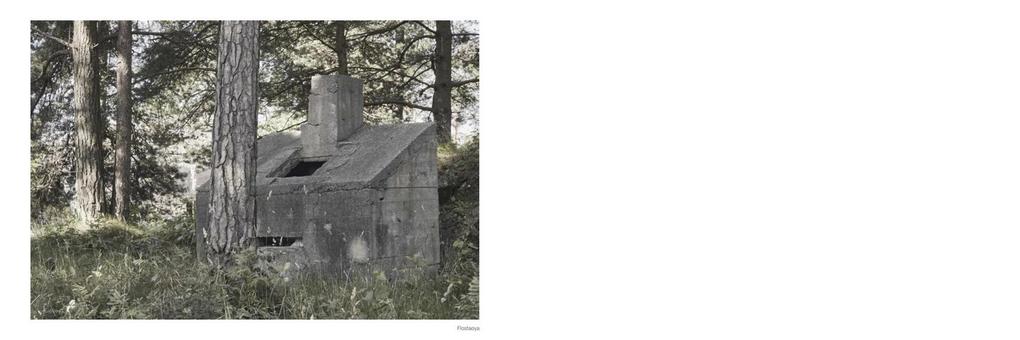

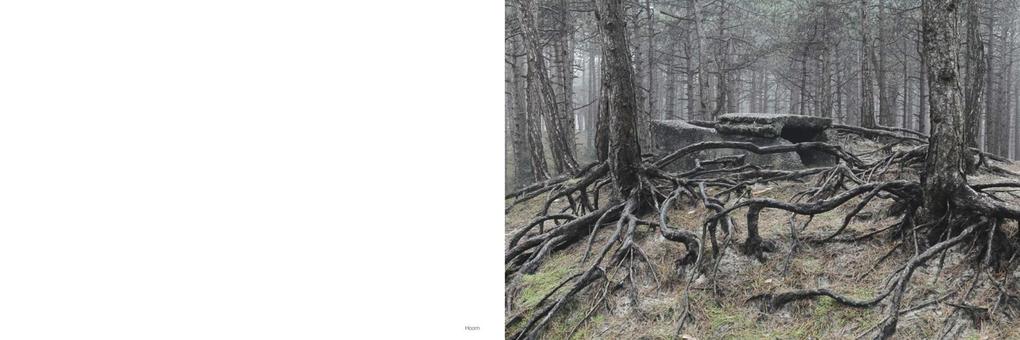

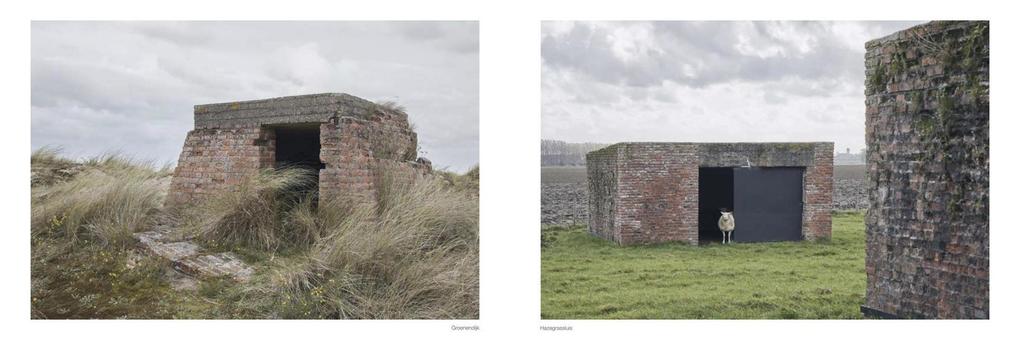

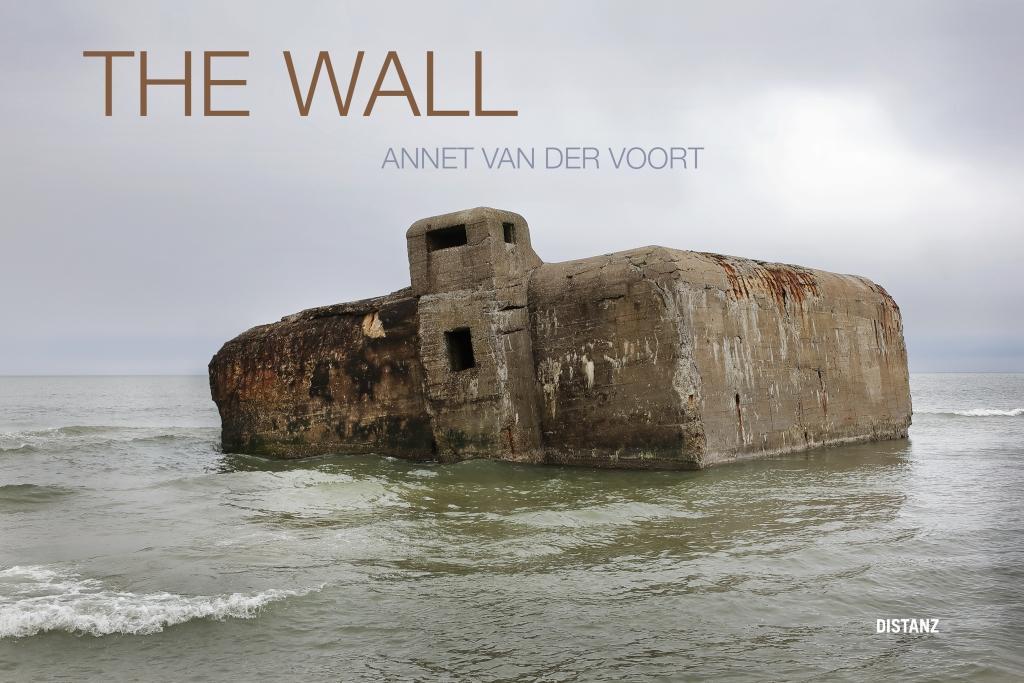

Über drei Jahre bereiste Annet van der Voort (geb. in den Niederlanden, lebt und arbeitet in Drensteinfurt, Deutschland) europäische Küstenregionen auf der Suche nach den Überbleibseln des Atlantikwalls. So wird die über 6000 Kilometer lange Verteidigungslinie aus Bunkern an den Stränden von Norwegen, Dänemark, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Frankreich und den Britischen Kanalinseln bezeichnet. Entstanden ist eine Serie von Fotografien, die achtzig Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkriegs letzte Spuren einer grausam-größenwahnsinnigen Vision dokumentieren. Van der Voort gelingen dabei überraschende neue Blicke auf die Architektur der grauen Kolosse: Einige der Bunker erinnern mit ihren Kuppeldächern und Entrees an antike Tempel, andere an futuristische Villen, wie sie die Architektur des Brutalismus der 1950er Jahre hätte hervorbringen können, oder an abstrakte Betonskulpturen von Katzen, Elefanten und Schildkröten. Das Meer und die Natur mit Dünen und Heidelandschaften sind nicht nur Kulissen in den Fotografien, sondern haben zum Verfall der Bunker beigetragen. Auch Mensch und Tier wirken auf die Nazi-Bauten ein, indem sie sie mit Graffiti besprühen oder als Unterschlupf nutzen. Van der Voorts fotografische Bestandsaufnahme wird perfekt ergänzt durch historische Einschübe, geschrieben von Volker Jakob.

Über drei Jahre bereiste Annet van der Voort (geb. in den Niederlanden, lebt und arbeitet in Drensteinfurt, Deutschland) europäische Küstenregionen auf der Suche nach den Überbleibseln des Atlantikwalls. So wird die über 6000 Kilometer lange Verteidigungslinie aus Bunkern an den Stränden von Norwegen, Dänemark, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Frankreich und den Britischen Kanalinseln bezeichnet. Entstanden ist eine Serie von Fotografien, die achtzig Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkriegs letzte Spuren einer grausam-größenwahnsinnigen Vision dokumentieren. Van der Voort gelingen dabei überraschende neue Blicke auf die Architektur der grauen Kolosse: Einige der Bunker erinnern mit ihren Kuppeldächern und Entrees an antike Tempel, andere an futuristische Villen, wie sie die Architektur des Brutalismus der 1950er Jahre hätte hervorbringen können, oder an abstrakte Betonskulpturen von Katzen, Elefanten und Schildkröten. Das Meer und die Natur mit Dünen und Heidelandschaften sind nicht nur Kulissen in den Fotografien, sondern haben zum Verfall der Bunker beigetragen. Auch Mensch und Tier wirken auf die Nazi-Bauten ein, indem sie sie mit Graffiti besprühen oder als Unterschlupf nutzen. Van der Voorts fotografische Bestandsaufnahme wird perfekt ergänzt durch historische Einschübe, geschrieben von Volker Jakob.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

14. März 2019

Sprache

englisch

Untertitel

152 Farbfotos.

Sprache: Englisch

20, 6 cm / 4, 1 cm / 30, 6 cm ( B/H/T ).

Seitenanzahl

256

Autor/Autorin

Annet van der Voort

Illustrationen

152 Farbfotos

Künstler/Künstlerin

Annet van der Voort

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Abbildungen

152 Farbfotos

Gewicht

1910 g

Größe (L/B/H)

41/206/306 mm

ISBN

9783954762767

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Besprechung vom 11.04.2019

Besprechung vom 11.04.2019

Der große Bluff

Der Atlantikwall war ein größenwahnsinniges Unterfangen, dessen Wert schon im Zweiten Weltkrieg bezweifelt wurde. Heute verrotten die Geschützstände in Wäldern und Dünen oder kippen ins Meer. Die Fotografin Annet van der Voort hat die taumelnden Riesen besucht.

Von Klaus Simon

Mehr Beton war nie. Von Nordnorwegen bis ins Baskenland reichte das in der Lingua Tertii Imperii als Atlantikwall verklärte Küstenverteidigungswerk. Begonnen wurde mit den größten Befestigungsanlagen der Geschichte im Jahr 1942. Am Schluss säumten zwölftausend Bunkeranlagen und Geschützstände den Atlantik. Doch die gut achtzehn Millionen Tonnen Beton und gut eine Million Tonnen Stahl, die in den von den Deutschen besetzen Ländern Europas und Deutschland selbst bis 1944 am Strand, auf Klippen sowie an Flussmündungen verbaut wurden, waren nicht viel mehr als Sand in den Augen derer, die der in Berlin anfangs ausgegebenen Parole von der "Festung Europa" Glauben schenken sollten. Ein klares Wort zur Sinnlosigkeit des in seinen Ausmaßen mit dem Limes Germanicus oder der Großen Chinesischen Mauer vergleichbaren Bauwerks fand Feldmarschall Rommel, seit November 1943 Inspektor der Küstenverteidigungslinie: "Ein großer Bluff." Weder waren die alliierten Bomberverbände von den Küstenstellungen beim Anflug auf deutsche Städte aufzuhalten, noch war die Landung der Alliierten in der Normandie abzuwenden.

Ein Dreivierteljahrhundert nach Ende des Zweiten Weltkriegs lernte Annet van der Voort das zu lieben, was nach Sprengungen und Verfall vom Beton bleibt: "Taumelnde Riesen", wie die niederländische Fotografin sie nennt. Erste Berührungen mit den Überresten des größenwahnsinnigen Bauwerks hatte van der Voort als Kind in den Sommerferien an der Nordseeküste. Was sie Jahrzehnte später auf einer dreijährigen Forschungsreise von Nord- nach Südeuropa fotografierte, erinnert an antike Tempel, altgermanische Thingstätten, an Bauhausvillen, Art-déco-Lichtspielhäuser, an die Kulissen expressionistischer Filme, an den Beton brut der zweiten Moderne. So weit nichts Neues. Schon der Freiburger Architekturkritiker Christoph Hackelsberger hat auf die formale Nähe der Bunkerbauten zur expressionistischen Architektur und der Betonmoderne in den zwanziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts hingewiesen, genannt sei etwa das Goetheanum in Dornach. Besonders die nahezu unzerstörten Bauten auf den britischen Kanalinseln legen den Vergleich nah.

Der Rest ist Vanitas. Bunker versinken kraftlos in den Dünen. Maschinengewehrnester ergeben sich schütteren Holunderzweigen. Flakstellungen stürzen sich Lemmingen gleich von den Klippen. Unerbittlich läuft der Atlantik gegen den müden Beton Amok. Soll er doch.

"The Wall" von Annet van der Voort. Mit Texten von Volker Jakob. Distanz Verlag, Berlin 2019. 256 Seiten, 152 Farbfotografien. Gebunden

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "THE WALL" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.