Zustellung: Mo, 07.07. - Mi, 09.07.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

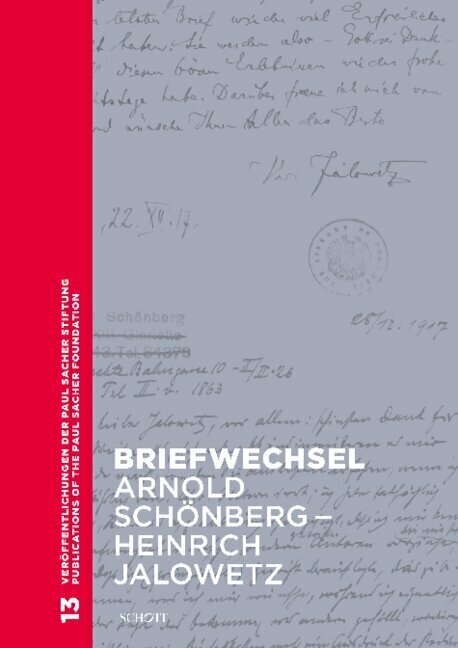

Der Komponist Arnold Schönberg und der Dirigent Heinrich Jalowetz pflegten eine vier Jahrzehnte währende enge Freundschaft. Sie wurde begründet, als Jalowetz, zusammen mit Alban Berg und Anton Webern, von 1904 bis 1908 Schönbergs Schüler war, und endete 1946 mit Jalowetz Tod.

Ihre Freundschaft schlug sich nicht zuletzt in einer regen Korrespondenz nieder, die mit der vorliegenden Edition erstmals zugänglich gemacht wird. Sie umfasst 338 Briefe, die vielseitige Einblicke in das Schaffen und Leben der beiden Musiker sowie in das Netzwerk der Wiener Schule geben. Darüber hinaus stellen sie ein außergewöhnlich reichhaltiges Quellenkorpus zum Musik-, Theater- und Kulturleben in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Europa und den USA dar.

Sechs weitere Dokumente ergänzen die Edition, darunter die Erstpublikation von Jalowetz gewichtigem Aufsatz «Von der Ursprünglichkeit der Musik Arnold Schönbergs» aus dem Jahr 1944. Eine ausführliche Einleitung beleuchtet zudem die bislang kaum bekannte Biographie des Musikers Jalowetz.

Ihre Freundschaft schlug sich nicht zuletzt in einer regen Korrespondenz nieder, die mit der vorliegenden Edition erstmals zugänglich gemacht wird. Sie umfasst 338 Briefe, die vielseitige Einblicke in das Schaffen und Leben der beiden Musiker sowie in das Netzwerk der Wiener Schule geben. Darüber hinaus stellen sie ein außergewöhnlich reichhaltiges Quellenkorpus zum Musik-, Theater- und Kulturleben in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Europa und den USA dar.

Sechs weitere Dokumente ergänzen die Edition, darunter die Erstpublikation von Jalowetz gewichtigem Aufsatz «Von der Ursprünglichkeit der Musik Arnold Schönbergs» aus dem Jahr 1944. Eine ausführliche Einleitung beleuchtet zudem die bislang kaum bekannte Biographie des Musikers Jalowetz.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Einleitung

Zur Edition

Arnold Schönberg - Heinrich Jalowetz: Briefwechsel 1906/07 bis 1946

Arnold Schönberg: Allgemeines Empfehlungsschreiben für Jalowetz

Arnold Schönberg: Empfehlungsschreiben für Jalowetz' Bewerbung am Black Mountain College

Heinrich Jalowetz: Von der Ursprünglichkeit der Musik Arnold Schönbergs

Heinrich Jalowetz: Entwurf des Vorworts zum geplanten Buch Arnold Schönberg. Die Auseinandersetzung eines Künstlers mit sich selbst und seiner Zeit

Leihschein von Jalowetz an Schönberg

Schuldschein von Schönberg an Jalowetz

Abkürzungen und Editionszeichen

Bibliographische Abkürzungen und Kurztitel zitierter Literatur

Personenverzeichnis

Register

Einleitung

Zur Edition

Arnold Schönberg - Heinrich Jalowetz: Briefwechsel 1906/07 bis 1946

Arnold Schönberg: Allgemeines Empfehlungsschreiben für Jalowetz

Arnold Schönberg: Empfehlungsschreiben für Jalowetz' Bewerbung am Black Mountain College

Heinrich Jalowetz: Von der Ursprünglichkeit der Musik Arnold Schönbergs

Heinrich Jalowetz: Entwurf des Vorworts zum geplanten Buch Arnold Schönberg. Die Auseinandersetzung eines Künstlers mit sich selbst und seiner Zeit

Leihschein von Jalowetz an Schönberg

Schuldschein von Schönberg an Jalowetz

Abkürzungen und Editionszeichen

Bibliographische Abkürzungen und Kurztitel zitierter Literatur

Personenverzeichnis

Register

Mehr aus dieser Reihe

Produktdetails

Erscheinungsdatum

15. Januar 2025

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

408

Reihe

Briefwechsel der Wiener Schule, Band 7

Herausgegeben von

Simon Obert

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Gewicht

986 g

Größe (L/B/H)

238/176/32 mm

ISBN

9783795733414

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Besprechung vom 25.03.2025

Besprechung vom 25.03.2025

Der Meister zeigt sogar Selbstironie

Ein Brotberuf entspannt den Austausch mit dem Lehrer: Der lesenswerte Briefwechsel zwischen Arnold Schönberg und Heinrich Jalowetz

Wenn es stimmt, dass Kunstwerke in Zeiten des Umbruchs immer auch die Stimmen von Gruppen verkörpern, dann ist die "Neue Musik" der Wiener Schule Arnold Schönbergs ein besonders treffendes Beispiel. Schönberg war ein charismatischer und erfolgreicher Lehrer; aber umgekehrt war der Schüler- und Freundeskreis auch ein Resonanzboden und ein notwendiges Gegenüber, ja ein kreatives Korrektiv seiner eigenen Arbeit. Nicht alle Schüler wurden wie Anton Webern oder Alban Berg später zu Komponisten. Viele gingen in die musikalische Praxis, wurden Dirigenten, Pianisten und Publizisten - das war für die Verbreitung der Sache, für den Aufbau von Netzwerken und die Realisierung von Aufführungen mindestens ebenso wichtig.

Eine der interessantesten Figuren aus diesem Umkreis ist der Dirigent, promovierte Musikwissenschaftler und spätere Musikpädagoge Heinrich Jalowetz (1882 - 1946), dessen Korrespondenz mit Schönberg jetzt in der Reihe "Briefwechsel der Wiener Schule" erschienen ist. Als einer der ältesten Schüler Schönbergs schon 1908 aus der Lehre entlassen, ging Jalowetz durch die "Ochsentour" als Chordirektor und nachgeordneter Theaterkapellmeister unter anderem in Regensburg und Danzig. Etwas später hatte er in Stettin schon etwas größere Freiräume. 1916, mitten im Weltkrieg, wechselte er nach Prag, wo er am Deutschen Theater unter Alexander Zemlinsky wirkte. Ab 1925 war er erster Kapellmeister in Köln. Nach der Entlassung durch die Nazis durchlebte Jalowetz einige bittere, teils einkommenslose Jahre in Prag und zuletzt in seiner Heimatstadt Wien, bevor ihm die Übersiedlung in die USA gelang; dort war er am Aufbau des berühmten Black Mountain College beteiligt.

Es ist der besondere Charakter der Beziehung zu Schönberg, der diesen Briefwechsel so lesenswert macht. Jalowetz hatte (anders als der mit ihm eng befreundete Webern, der es auf derlei Positionen nie lange aushielt) einen "Brotberuf" in der Praxis und war als Komponist keine Konkurrenz. Schönberg sucht im Umgang mit Jalowetz - neben dem fachlichen Austausch - erkennbar auch einen menschlichen Rückhalt; die Familien besuchen sich gegenseitig, verbringen gemeinsame Sommerurlaube, beschenken sich zu Geburtstagen und an Weihnachten. Auch der gemeinsame jüdische Hintergrund spielt unausgesprochen eine Rolle. Obwohl Jalowetz es an Ehrerbietung gegenüber dem Meister nicht fehlen lässt, anerkennt umgekehrt Schönberg zum Beispiel dessen Arbeit mit den bescheidenen Kräften in Stettin, kann sich als Dirigent womöglich das eine oder andere abschauen.

Praktische Fragen werden hier unbefangener und ausgiebiger erwogen als etwa in Schönbergs Korrespondenz mit Berg. Schönbergs Selbsteinschätzung seiner komischen Oper "Von heute auf morgen", die Jalowetz gerne in Köln herausgebracht hätte, zeigt den Erfinder der Zwölftonmethode von einer durchaus pragmatischen, gar selbstironischen Seite. Man müsse eben bei ihm, schreibt Schönberg, "stets mit dem Ärgsten rechnen, was Schwierigkeit und Unschönheit anbelangt", und werde dann "schlimmstenfalls angenehm überrascht", wenn es sich anders verhalte.

Eine sehr private Note erhält die Korrespondenz, nachdem beide Briefpartner 1933 aus ihren Positionen entlassen werden. Was Schönberg über die Notwendigkeit schreibt, "sich aneinander anzulehnen; auch wenn beide schwanken", das ist auch menschlich anrührend. Jalowetz gehört zu den wenigen Menschen, die zu Zeugen von Schönbergs tiefer geistiger Verstörung im Sommer 1933 werden. Nach der Vertreibung aus Deutschland meint dieser zeitweise, sich "von der gesamten westlichen Kultur" lösen zu müssen, und propagiert einen militanten Zionismus. Während Schönberg als international geachteter Komponist indes schnell in den USA Fuß fasst, sieht Jalowetz, eine überaus bescheidene und sympathische Figur, sich noch im Alter von knapp über fünfzig Jahren vor die Frage gestellt, "ob man nicht was ganz anderes anfangen sollte" als Musik. Dass mit der (unter anderem von Schönberg und Ernst Krenek vermittelten) Anstellung am Black Mountain College in North Carolina noch einmal eine gelungene und strahlkräftige Etappe von Jalowetz' praktischem Wirken beginnt, erscheint in Anbetracht der düsteren Zeitläufte geradezu als ein "happy end". Am Black Mountain College, einer Gelenkstelle zwischen europäischer Emigration und amerikanischer Avantgarde, gründete Jalowetz das "Summer Music Institute" und bereitete so den Boden für die späteren Aktivitäten von John Cage, David Tudor oder Stefan Wolpe.

Der Briefwechsel ist mustergültig ediert und mit einer Fülle von instruktiven Stellenkommentaren zu Personen, Konzerten und zeitgeschichtlichen Ereignissen versehen. Auch der mit der Wiener Schule noch wenig vertraute Leser findet hier eine erstrangige Quelle etwa zum musikalischen Alltag im Ersten Weltkrieg, zur Theatergeschichte der Weimarer Republik oder zur politischen Zeitzeugenschaft der Dreißigerjahre. ANDREAS MEYER

"Briefwechsel Arnold Schönberg - Heinrich Jalowetz".

Hrsg. von Simon Obert. Schott Music Group, Mainz 2024.

408 S., Abb., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Briefwechsel Arnold Schönberg - Heinrich Jalowetz" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.