Zustellung: Sa, 10.05. - Di, 13.05.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

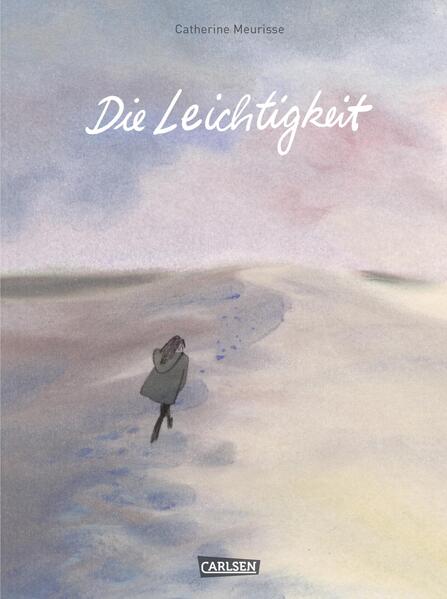

Die Karikaturistin Catherine Meurisse, die seit vielen Jahren für Charlie Hebdo arbeitet, entkommt dem Attentat auf Charlie Hebdo nur, weil sie an diesem Morgen im Januar 2015 für die Redaktionssitzung zu spät dran ist. Viele ihrer Kollegen und Freunde werden bei dem Anschlag aus dem Leben gerissen. Sie selbst sucht seitdem nach einem Umgang mit der Tragödie und einem neuen Zugang zu ihrem Leben. Meurisse sucht in der Schönheit der Natur und der Künste nach anderen Bildern, macht sich nach Italien auf und beginnt langsam, zu ihrer eigenen Leichtigkeit zurückzufinden. Mit "Die Leichtigkeit" hat Catherine Meurisse ein intensives und sehr persönliches Buch geschaffen, das ihrer Trauer Raum gibt und zugleich eine Ermutigung ist, sich die Schönheit des Lebens zurückzuerobern.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

20. Dezember 2016

Sprache

deutsch

Auflage

7. Auflage

Seitenanzahl

133

Autor/Autorin

Catherine Meurisse

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Gewicht

734 g

Größe (L/B/H)

268/202/20 mm

ISBN

9783551734242

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

"Ein bitterer und doch humorvoller Erfahrungsbericht in sanften Farben." STERN

"Lustig, irritierend, berührend." Sven Barske, NDR

"'Die Leichtigkeit' ist Seelenprotokoll, Reisetagebuch und eine kluge Reflexion über die Bedeutung von Schönheit." Ariane Heimbach, Brigitte

"Mit Witz, Charme und bissiger Ironie." Andrea Schwyzer, Deutschlandfunk

"Ein Geschenk, dieses Buch." Hannah Lühmann, WELT

"so subtil, so genau, so unverblümt herzlich, dass es fast schon schmerzt." Comixene

"[. . .] verblüffend leichtfüßig und tief zugleich." Christa Sigg, Abendzeitung

"Ein ehrliches Werk einer Frau, die sich zurück ins Leben geschrieben und gezeichnet hat." Comic-Couch. de

"Beißend komischer Humor, der aus der Finsternis führt" Waldeckische Landeszeitung

"Doch wie überlebt man das zufällige Überleben? Ihr Comic-Roman ist eine großartige Auseinandersetzung damit." Brigitte

"Ein intensives und sehr persönliches Buch" DAS MAGAZIN

"Entstanden ist ein Album über Schönheit, Freundschaft, Humor und die Kraft von Kunst und Kultur." Carola Wittrock, NDR

"Ein Comic-Roman, der tief geht, weil er nichts auslässt, vor allem den Humor nicht." Florian Blaschke, prisma

"Voller Bilder und Worte, die schwer wiegen und ein starkes Statement an das Leben sind." Annica Müllenberg, WESER-KURIER

"Ein lebensbejahendes Plädoyer für Freundschaft, Kultur und Schönheit" Dimitrios Charistes, Amnesty Journal Das Magazin für die Menschenrechte

"144 bewegende, berührende, aufrüttelnde Seiten voller Melancholie, aber auch: voller Leichtigkeit." Florian Blaschke, prisma

"Meurisse packt ihre Mission, die Selbstheilung durch Kunst, in beeindruckend poetische und absurde Bilder." Cornelia Fiedler, Münchner Feuilleton

"Gesucht, gefunden, geliebt!" Brigitte

"Das Buch bewegt, verzichtet aber auf Pathos und Selbstmitleid" Jürgen Schickinger, Badische Zeitung

"Manche der Zeichnungen sind linear brav, andere hoch emotional." Hamburger Abendblatt

"Mit impulsivem, ungezwungenem, aufs Wesentliche zielendem Strich fängt Meurisse die Szenen einer persönlichen Grenzerfahrung ein" Oliver Seifert, Frankfurter Neue Presse

"Vor allem ist 'Die Leichtigkeit' aber eine berührende Hommage an die heilenden Kräfte der Kunst." Christoph Haas, Passauer Neue Presse

"Selten kamen Tradition und Comics, high und low, so überzeugend und leicht zusammen." Ole Frahm, ALFONZ - Der Comicreporter

"Vielschichtige und hinreißende Geschichte" Pieke Biermann, Deutschlandfunk Kultur

"Ein sehr anrührendes Buch" Herbert Heinzelmann, Nürnberger Zeitung

"Es ist ein harter und schonungsloser Weg, auf den uns die Karikaturistin [. . .] entführt." Arndt Stroscher, AstroLibrium

"Strich für Strich zurück ins Leben" Christian Meyer-Pröpstl, Tagesspiegel

"Die Geschichte ist fesselnd und sehr persönlich." Saarländischer Rundfunk

"Liebevolle Architekturzeichnungen und zärtlich aquarellierte Naturbilder" Christian Bos, Kölner Stadt-Anzeiger

"Lustig, irritierend, berührend." Sven Barske, NDR

"'Die Leichtigkeit' ist Seelenprotokoll, Reisetagebuch und eine kluge Reflexion über die Bedeutung von Schönheit." Ariane Heimbach, Brigitte

"Mit Witz, Charme und bissiger Ironie." Andrea Schwyzer, Deutschlandfunk

"Ein Geschenk, dieses Buch." Hannah Lühmann, WELT

"so subtil, so genau, so unverblümt herzlich, dass es fast schon schmerzt." Comixene

"[. . .] verblüffend leichtfüßig und tief zugleich." Christa Sigg, Abendzeitung

"Ein ehrliches Werk einer Frau, die sich zurück ins Leben geschrieben und gezeichnet hat." Comic-Couch. de

"Beißend komischer Humor, der aus der Finsternis führt" Waldeckische Landeszeitung

"Doch wie überlebt man das zufällige Überleben? Ihr Comic-Roman ist eine großartige Auseinandersetzung damit." Brigitte

"Ein intensives und sehr persönliches Buch" DAS MAGAZIN

"Entstanden ist ein Album über Schönheit, Freundschaft, Humor und die Kraft von Kunst und Kultur." Carola Wittrock, NDR

"Ein Comic-Roman, der tief geht, weil er nichts auslässt, vor allem den Humor nicht." Florian Blaschke, prisma

"Voller Bilder und Worte, die schwer wiegen und ein starkes Statement an das Leben sind." Annica Müllenberg, WESER-KURIER

"Ein lebensbejahendes Plädoyer für Freundschaft, Kultur und Schönheit" Dimitrios Charistes, Amnesty Journal Das Magazin für die Menschenrechte

"144 bewegende, berührende, aufrüttelnde Seiten voller Melancholie, aber auch: voller Leichtigkeit." Florian Blaschke, prisma

"Meurisse packt ihre Mission, die Selbstheilung durch Kunst, in beeindruckend poetische und absurde Bilder." Cornelia Fiedler, Münchner Feuilleton

"Gesucht, gefunden, geliebt!" Brigitte

"Das Buch bewegt, verzichtet aber auf Pathos und Selbstmitleid" Jürgen Schickinger, Badische Zeitung

"Manche der Zeichnungen sind linear brav, andere hoch emotional." Hamburger Abendblatt

"Mit impulsivem, ungezwungenem, aufs Wesentliche zielendem Strich fängt Meurisse die Szenen einer persönlichen Grenzerfahrung ein" Oliver Seifert, Frankfurter Neue Presse

"Vor allem ist 'Die Leichtigkeit' aber eine berührende Hommage an die heilenden Kräfte der Kunst." Christoph Haas, Passauer Neue Presse

"Selten kamen Tradition und Comics, high und low, so überzeugend und leicht zusammen." Ole Frahm, ALFONZ - Der Comicreporter

"Vielschichtige und hinreißende Geschichte" Pieke Biermann, Deutschlandfunk Kultur

"Ein sehr anrührendes Buch" Herbert Heinzelmann, Nürnberger Zeitung

"Es ist ein harter und schonungsloser Weg, auf den uns die Karikaturistin [. . .] entführt." Arndt Stroscher, AstroLibrium

"Strich für Strich zurück ins Leben" Christian Meyer-Pröpstl, Tagesspiegel

"Die Geschichte ist fesselnd und sehr persönlich." Saarländischer Rundfunk

"Liebevolle Architekturzeichnungen und zärtlich aquarellierte Naturbilder" Christian Bos, Kölner Stadt-Anzeiger

Besprechung vom 06.01.2025

Besprechung vom 06.01.2025

Text ist für Terror nicht gemacht

Am Dienstag vor zehn Jahren wurde die Redaktion des Satiremagazins "Charlie Hebdo" überfallen. Vier Überlebende erzählen davon in Büchern und Comics.

Von Niklas Bender, Straßburg

Als die Brüder Saïd und Chérif Kouachi am 7. Januar vor zehn Jahren die Redaktionsräume von "Charlie Hebdo" in der Pariser Rue Nicolas-Appert überfielen, forderte ihr Fanatismus großen Tribut. Den Kugeln fiel mit einem Dutzend Menschen auch eine künstlerisch-intellektuelle Produktivkraft zum Opfer, verkörpert durch die Zeichner Cabu, Charb, Honoré, Tignous und Wolinski, die Psychoanalytikerin Elsa Cayat, den Ökonomen Bernard Maris oder den Korrektor Mustapha Ourrad. Dieser geistige Aderlass war das erklärte Ziel der Attentäter. Wie der Zeichner Riss, der seitdem "Charlie Hebdo" leitet, betont, handelte es sich auch um "ein politisches Verbrechen", das gezielt Vertreter der Meinungsfreiheit attackierte, mit dem Ziel, über ihre Repräsentanten die Idee auszulöschen.

Fünf Zeichner und Journalisten haben den Anschlag künstlerisch dargestellt: schriftstellerisch, Philippe Lançon und Riss, oder im Comic, Luz, Catherine Meurisse und Coco; "Dessiner encore" (Weiter zeichnen, Les Arènes, 2021) von Coco ist von etwas geringerem Interesse. Das restliche Quartett steht keineswegs für therapeutische Gelegenheitsarbeiten, sondern für Werke, die der Begegnung mit dem Terror ebenso ernste wie komische Aspekte abgewinnen: Mehrere der Autoren halten dem anarchischen "Charlie"-Witz die Treue. Auch in dieser Hinsicht ist das Attentat einzigartig: Die Bände, die danach entstanden sind, setzen sich mit der Frage auseinander, welche Stellung Lachen und Humor für die Betroffenen noch haben können, ob sie verloren sind, ob man sie wiedergewinnen kann, ob sie sogar bei der Bewältigung des Erlittenen helfen können.

Es mag am melancholischeren Medium liegen: Die literarischen Texte sind vorsichtiger. Große Beachtung hat Philippe Lançon mit "Der Fetzen" (auf Deutsch bei Tropen, 2019) gefunden. Der 1963 geborene Kulturkritiker, der für "Libération" und als Kolumnist für "Charlie Hebdo" schreibt, hat die literarisch gelungenste Antwort auf den Terror geliefert (F.A.Z. vom 26. März 2019). "Der Fetzen" bezieht sich einerseits auf das von einer Kugel entstellte Gesicht: "Doch anstelle des Kinnes und der rechten Seite meiner Unterlippe klaffte nicht etwa ein Loch, sondern ein Krater aus zerstörtem, herabhängendem Fleisch, der von der Hand eines kindlichen Malers zu stammen schien, wie ein dicker Deckfarbenklecks auf einer Leinwand." Andererseits ist "Fetzen" ein Fachbegriff der französischen plastischen Chirurgie: "Die Transplantation wurde auch noch anders genannt, und eines Abends hörte ich zum ersten Mal aus Chloés Mund das Wort, das mich künftig weitgehend charakterisieren sollte, Fetzen. Man würde mir einen Lappen, einen Hautfetzen, transplantieren." Der Titel meint also sowohl Verheerung als auch Genesung - der Band legt den Schwerpunkt auf das Dazwischen, auf die Krankenhauszeit (siebzehn Eingriffe in eineinhalb Jahren) und die schwere Rückkehr in eine halbwegs normale Existenz.

Lançon setzt mit dem Vorabend des Attentats ein, an dem er eine Shakespeare-Inszenierung besucht, ein gelungener Abend mit Freunden. Tags darauf will er für "Libération" das Stück besprechen, geht aber vorher in die fatale Redaktionskonferenz. Entscheidend für die Anlage des Buchs ist der Bruch zwischen der Welt des Davor "eines gewöhnlichen Journalisten und leichtfertigen Menschen" und dem Danach: "Ich war das Leiden." Lançon versucht sich Rechenschaft abzulegen über die "umfassende Wesensveränderung", die er erlitten hat.

Die verloren gegangene Normalität, der er sich durch Kunst und Literatur wieder zu nähern sucht, ist die von "Was ihr wollt", die Welt der Komödie: Es tut Lançon "noch immer leid, dass mir die Zeit fehlte, Was ihr wollt zu verstehen. Dieses Verständnis scheint mir künftig versagt." Seither liest er Shakespeares Stück "wieder und wieder", sucht "nach Zeichen und Erklärungen für das Kommende". Aber der Text schweigt, muss schweigen - für Terror ist er nicht gemacht. Folgerichtig bemerkt Lançon über Wolinskis Leichnam: "Tote lächeln nicht und bringen uns nicht zum Lachen." Die "Melancholie, die er so gut zu verbergen gewusst hatte", hat Wolinski eingeholt - Ähnliches gilt für Lançon selbst. Er nährt sich und seinen Bericht zwar mit literarischen Referenzen, gewinnt neuen Lebensmut jedoch dank einer Velázquez-Ausstellung.

Riss, 1966 als Laurent Sourisseau geboren, ist ebenfalls direkter Zeuge und Überlebender des Attentats; eine Kugel hatte ihm die Schulter zu "Kleinholz" gemacht. Sein eindringlicher Bericht "Une Minute quarante-neuf secondes" (Eine Minute neunundvierzig Sekunden, erschienen 2019 bei Actes Sud/"Charlie Hebdo"/Les Échappés) wurde bislang nicht ins Deutsche übersetzt. Manches Stilmittel ist originell, das Kapitel "1 Minute 49 Sekunden" enthält nichts als einen Countdown des Überlebens: "11 Uhr 33 Minuten 47 Sekunden, sie treten ein / 11 Uhr 33 Minuten 48 Sekunden, ich lebe / 11 Uhr 33 Minuten 49 Sekunden, ich lebe" und so weiter.

Wie Lançon betont Riss den Einschnitt: "Vorher war verschwunden. Vorher würde niemals wiederkehren. Vorher war tot." Sein Genesungsbericht ist allerdings knapper gehalten und weniger introspektiv. Riss relativiert sein Leid durch die Konfrontation mit kriegsversehrten Soldaten und die Erinnerung an frühere Todeserfahrungen. Konsequent ist er hierin nicht, er bricht die Normalisierung recht abrupt ab; das Ende ist negativ, ebenso wie bei Lançon, der mit dem Bataclan-Attentat schließt. Weit deutlicher als bei Lançon ist bei Riss eine katholische Vorprägung, die vehemente Abgrenzungsversuche erklärt.

Beides rührt vermutlich daher, dass Riss sich vor allem als Teil des Kollektivs "Charlie Hebdo" sieht. Nach dem Attentat ist er einer von zwei überlebenden Aktionären; er übernimmt die Leitung, die "Schlacht" geht für ihn weiter. Dementsprechend strukturiert er sein Buch: Porträts der Ermordeten wechseln sich mit der Geschichte der Zeitschrift ab. Mit Verve und nicht immer differenziert erläutert Riss ihr atheistisches Engagement. Er legt die gesellschaftlich-finanzielle Situation des Satireblatts offen, die besser war als oft behauptet: Nach einer Krise 2009 und fünf Jahren Sparen war es Anfang 2015 schuldenfrei. Auch verteidigt er den Kurs in Sachen Meinungsfreiheit, der 2006 zur Publikation der Mohammed-Karikaturen geführt und "Charlie Hebdo" 2011 einen ersten Brandanschlag sowie Anfeindungen nicht nur von Islamisten eingebracht hatte. Kurzum: Riss präsentiert sich als Sachwalter, materiell (er investiert das nach dem Attentat eingenommene Geld zum Wohl des Blatts) und ideologisch.

Zur Frage des Lachens: Riss erzählt zunächst, wie sein altes Federmäppchen beim Attentat verloren geht und welche Pennäler-Anekdoten mit diesem Objekt verbunden waren. Dann hält er fest: "Der Humor flieht nicht vor der Tragödie des Lebens, sondern eignet sie sich im Gegenteil an, um sie erträglich zu machen. Der Humor ist manchmal der einzige Ausweg, der einen hoffen lässt, dem Wahnsinn zu entkommen. Der Humor schwamm vor mir wie ein gottgesandter Rettungsring." Später schränkt er ein, dass für "Charlie" Humor nur "Mittel" im Kampf der politischen Ideen sei.

Zum Glück ist das Buch klüger: Riss verwendet seinen ironischen bis sarkastischen Stil, der gern auf Tierbilder zurückgreift, eben als existenzielle Krücke. Als er begreift, dass er von einem männlichen Pfleger gewaschen werden wird, ist er enttäuscht, fügt sich aber: "Ob die Krankenpfleger nun Männer, Frauen, Schimpansen oder Schlümpfe sind, ist ziemlich gleichgültig." Seine von Wundschmerz gehemmten Bewegungen vergleicht er mit denen eines "Koalas unter Valium" - Komik hält Leid auf Distanz.

Die beiden Comiczeichner Luz und Meurisse sind dem Attentat körperlich heil entkommen: Beide hatten die Konferenz verpasst, Luz war wegen seines Geburtstags spät dran, Meurisse wegen Liebeskummers, der sie ans Bett gefesselt hatte. Die beiden trafen sich vor dem Redaktionsgebäude und versteckten sich nebenan; sie hörten die Schüsse, blieben aber körperlich unversehrt. Die Verarbeitung des Terrors erfolgt dementsprechend nicht nur in einem anderen Medium, sondern auch auf einem anderen Niveau.

Luz, 1972 als Renald Luzier geboren, hat als Erster eine Antwort auf den Terror formuliert: "Katharsis" (deutsch bei S. Fischer, F.A.Z. vom 23. Mai 2015) wurde in den Monaten Januar bis März gezeichnet und noch 2015 veröffentlicht. Die Eile entspringt existenziellem Druck: Einleitend hält Luz fest, dass ihn das Zeichnen "verlassen hat. Am selben Tag wie eine Handvoll lieber Freunde. Mit dem einzigen Unterschied, dass es wiedergekommen ist." Der positive Unterton ist auch dem Titel eigen: Zwar setzt die Tragödientheorie des Aristoteles für eine Katharsis die Erfahrung von Jammer und Schaudern voraus, geht aber anschließend von einer Reinigung der Affekte aus. In der Tat zeigt der Comic dem Leser eine Reihe von Episoden, die den Schrecken verarbeiten: Sie schildern einen Albtraum, in dem Luz mit halb weggeschossenem Kopf an der Redaktionskonferenz teilnimmt; sie verbildlichen das Gewicht im Bauch und lassen eine Figur daraus wachsen; oder sie führen vor - eine wunderschöne Sequenz -, wie die Einbildungskraft des kleinen Luz dem erwachsenen Zeichner zur Falle wird, weil er nun in den Wolken nicht mehr Kaninchen, sondern Terroristen sieht.

Die Besserung wird in der Gegenüberstellung von Anfang und Schluss deutlich. Zu Beginn zeichnet Luz sich während seiner Aussage auf der Polizeiwache als ein Heer von Strichmännchen: alle mit den Armen am Leib, todesstarr, mit riesigen Augen, die den restlichen Kopf verschwinden lassen, durch einen unsicheren Strich bis zum Exzess betont. Hier ist einer nur noch Auge und sagt doch, er habe nichts gesehen. Am Ende hingegen kritzelt Luz gelangweilt am heimischen Schreibtisch. Seine Frau kommt nach Hause und stellt fest, dass die Männchen sich bewegen; ihr Blick ist nicht mehr erstarrt, man erkennt Nase und Ohren. Vor allem fluten sie nicht mehr den Bildraum, sondern sind in den Rahmen eines Blattes gebannt, das der Zeichner weglegt, um angenehmere Dinge zu tun: "Und wenn wir ein kleines Strichmännchen machten, das marschiert?" "Es kostet zumindest nichts, ein bisschen zu kritzeln . . ." - eine deftige Hymne ans Leben.

Die stimmt Catherine Meurisse gleichermaßen an; sie hat eine Zwischenstellung zwischen Luz und Lançon. "Die Leichtigkeit" (deutsch bei Carlsen, 2016) ist ein ebenso kluger wie berauschender Band, in dem die Erzählerin erst versucht, den Terror zu überleben, dann ihre Erinnerung zusammenklaubt und es schließlich unternimmt, mittels Schönheit den Schrecken zu überwinden; zu diesem Zweck reist sie nach Rom und besichtigt Kunstwerke. Schon vorher ist der Umgang mit Kulturgütern entscheidend: In der herausragenden Eingangssequenz verwandelt sie eine an Turner angelehnte Meeresansicht in ein Rothko-Gemälde, dessen Rotfluss nicht spirituelle Abstraktion ausstrahlt, sondern den Terrorakt andeutet. Solche Bezugnahmen spinnt Meurisse fort; wie Lançon, der ebenfalls über kulturelle Umwege Distanz gewinnt, setzt sie Marcel Proust bei der Suche nach einer verloren gegangenen Erinnerung ein.

Entscheidend ist das Programm, das Meurisse nach Rom führt: Sie will das Stendhal-Syndrom nutzen. Die Überwältigung durch kulturelle Reize soll diesmal nicht eine Krise, sondern Heilung bewirken. Zunächst misslingt das, weil die Kunstgeschichte von Gräueltaten wimmelt. Der Garten der Villa Medici, in der sie wohnt, zeigt Statuen von Niobes Kindern: "Sie wurden alle von Schüssen mit der Kalasch . . . Pardon, mit Pfeilen getötet?", fragt die Heldin. Nach und nach beruhigt sie sich jedoch, ihr Blick wird profaner: Das Kuppelauge im Petersdom assoziiert sie in bestem "Charlie"-Geist mit einem Darmausgang, und dass der Herrgott im Deckenfresko der Sixtinischen Kapelle seinen Allerwertesten zeigt, ist ihr einige Reflexionen wert. Vor allem aber stößt Meurisse auf die Sinnlichkeit barocker Frauengemälde und -statuen: Wie bei Luz endet der Comic mit einer neu erwachten Libido; die Erzählerin macht einen Polizisten an und sieht die Apollon-Opfer in der wuchernden Flora des Gartens verschwinden.

Die Bücher konstatieren also den Bruch mit der früheren Existenz. Das Lachen scheint passé oder bloßes Mittel im politischen Kampf zu sein; entsprechend düster schließen beide Schriftsteller. Bei Riss deutet sich jedoch eine persönliche Fruchtbarmachung der Komik an, die im Comic dann zur vitalen Selbstbehauptung führt - ein lachender Sieg des Lebens über den Terror. Auch das ist ein politisches Statement.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 06.09.2018

Eindringliche Geschichte über eine Zeichnerin, die das Attentat bei Charlie Hebdo überlebte und in diesem Comic ihre Erlebnisse verarbeitet.

LovelyBooks-Bewertung am 04.11.2017

Denn manchmal ist die Kunst das einzige, was uns noch retten kann. Sensible Graphic Novel über das Über-Leben.