Zustellung: Di, 13.05. - Do, 15.05.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

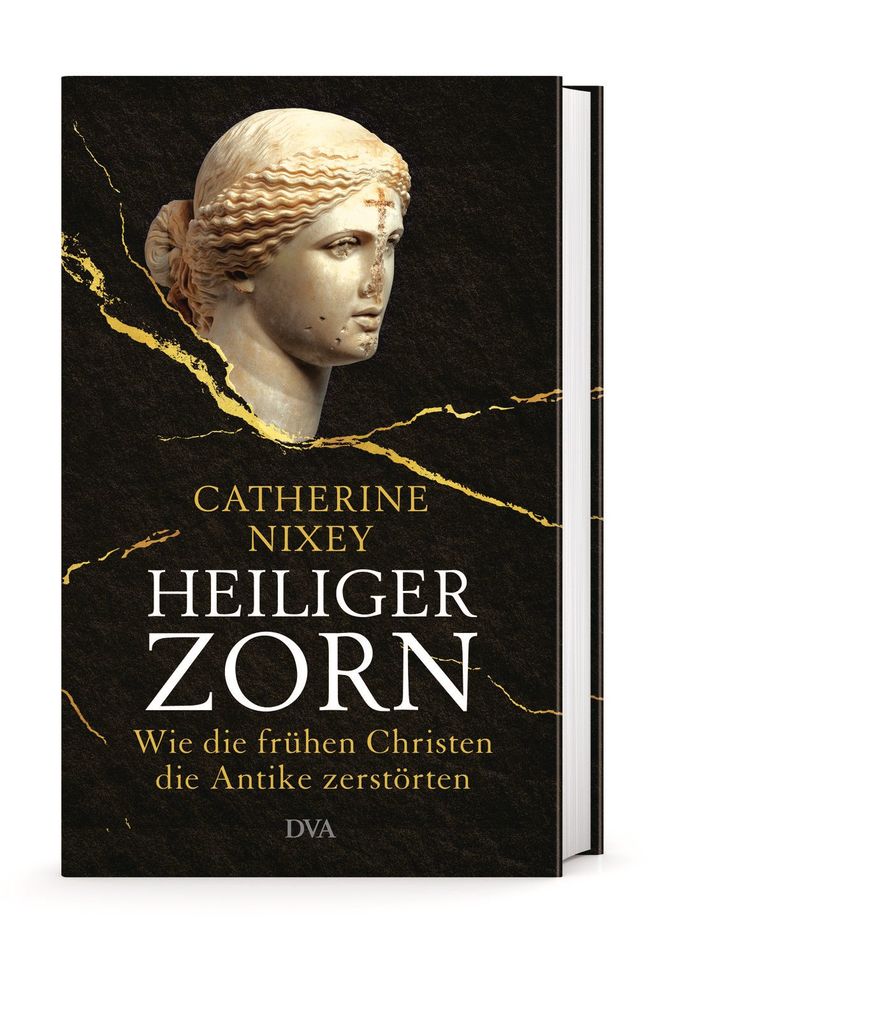

Packend erzählt von der preisgekrönten jungen Historikerin Catherine Nixey

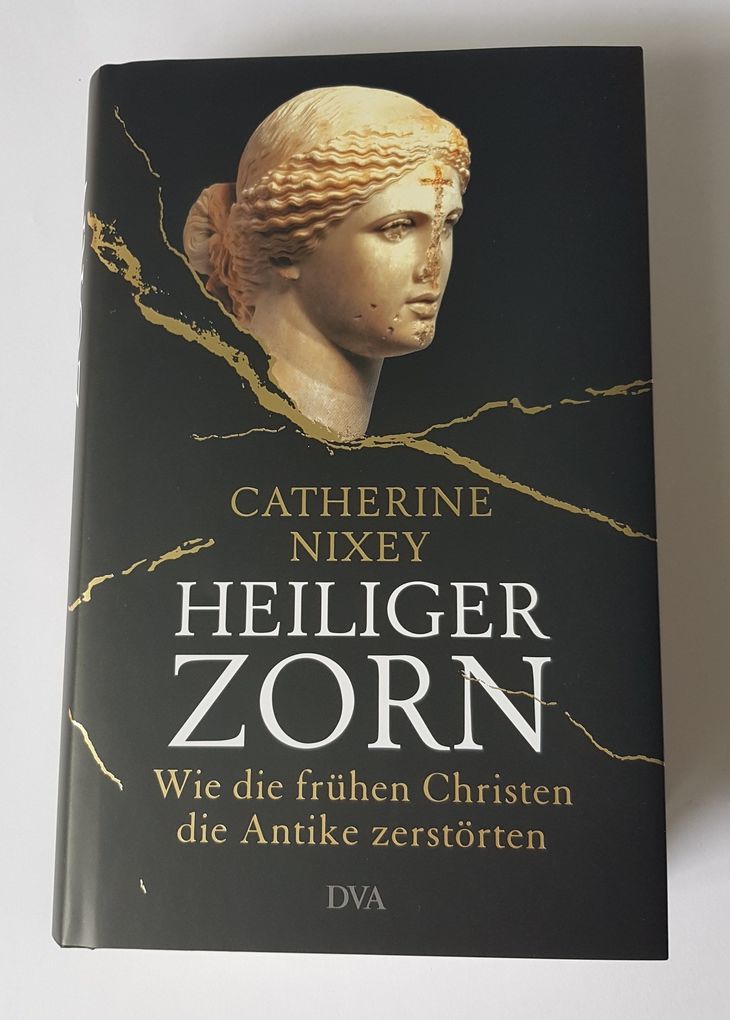

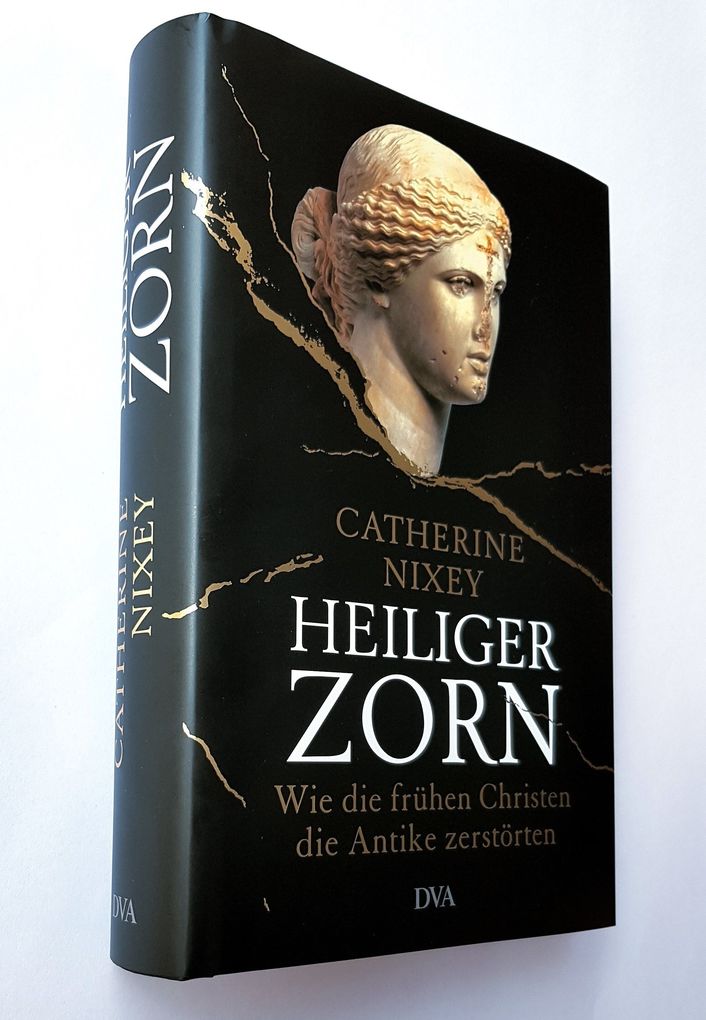

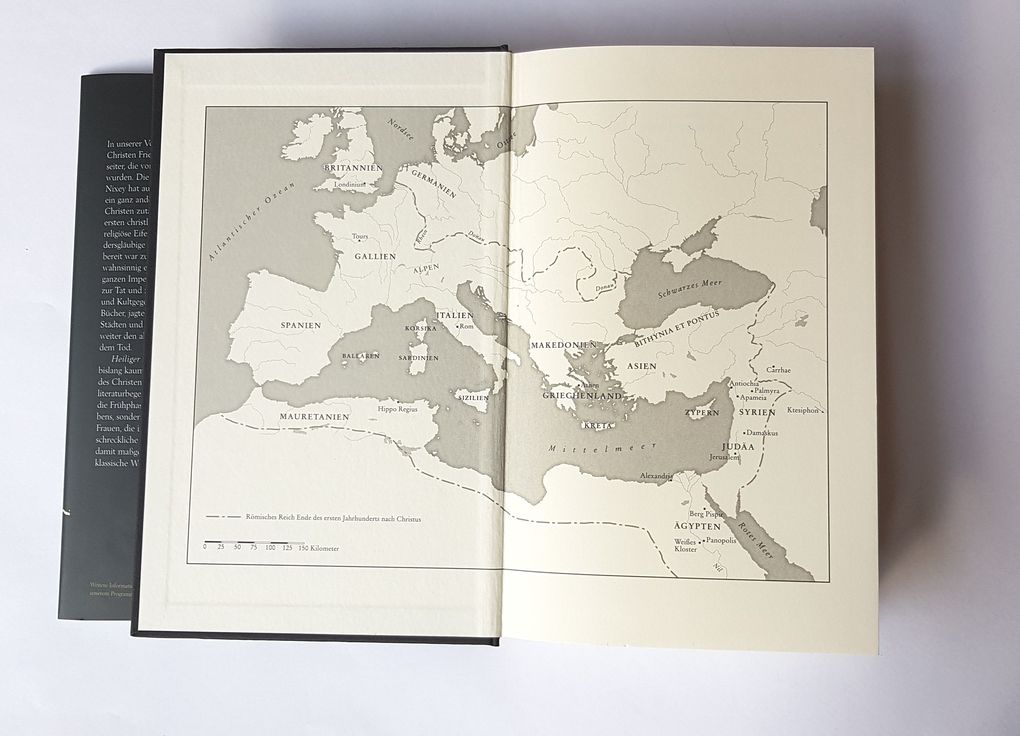

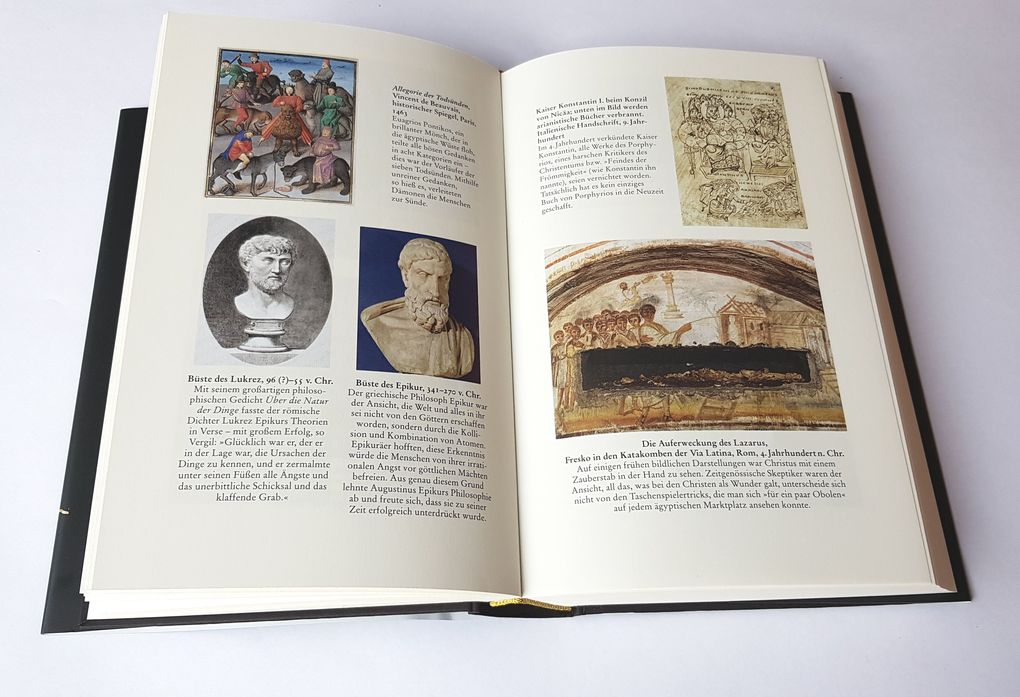

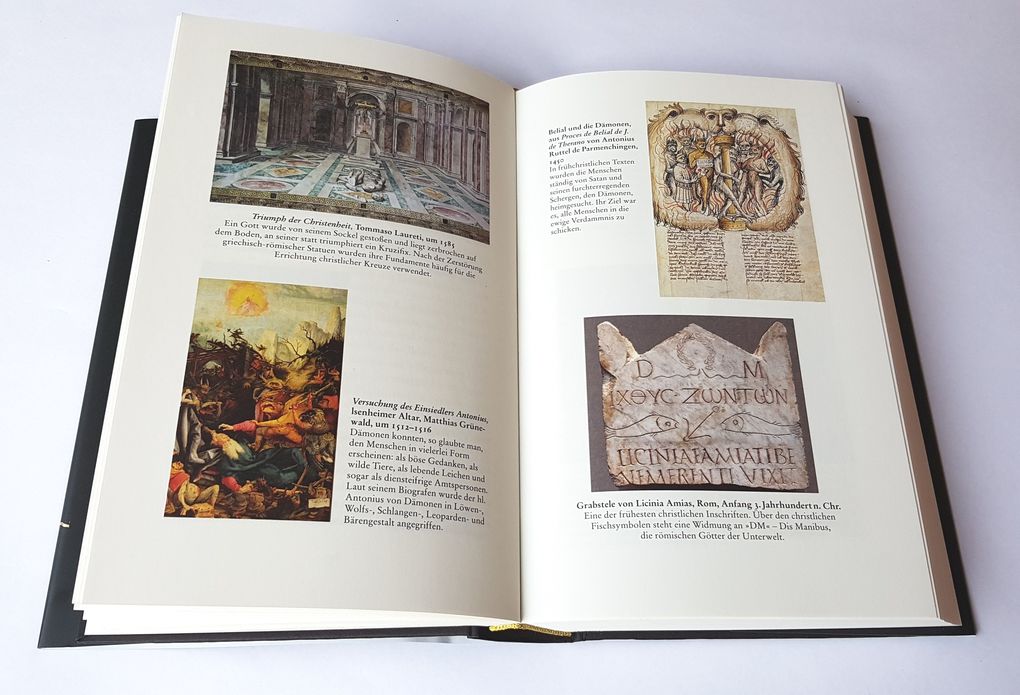

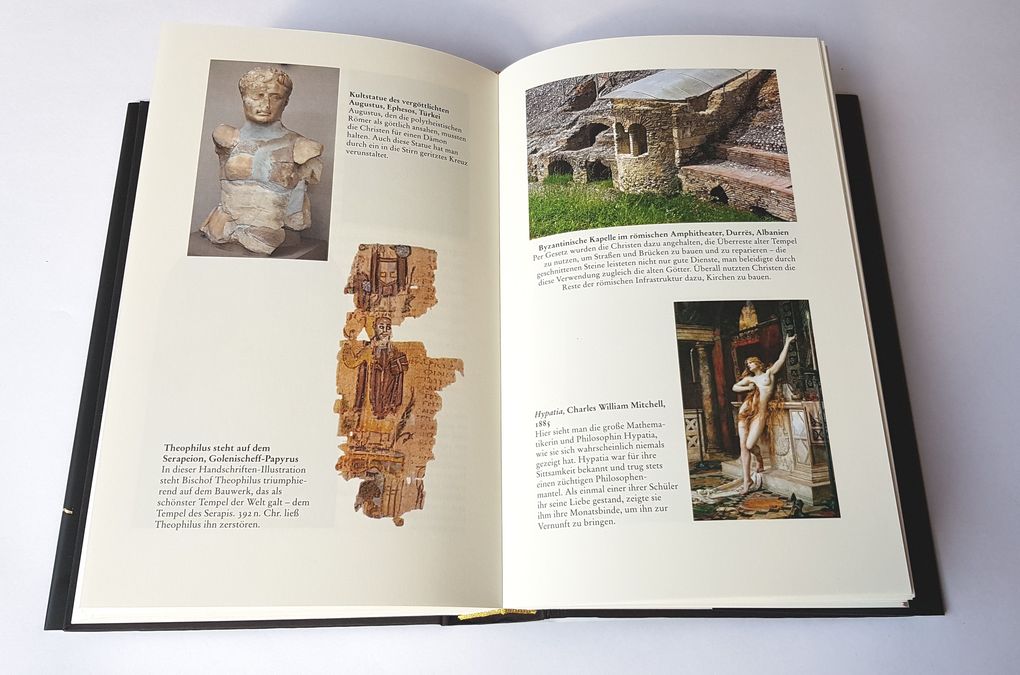

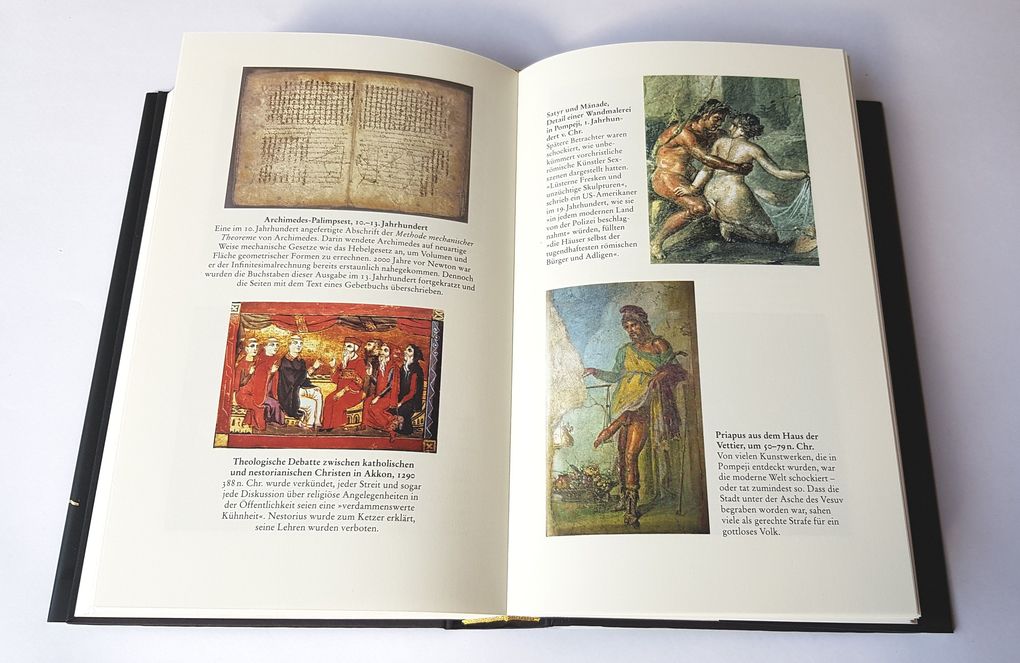

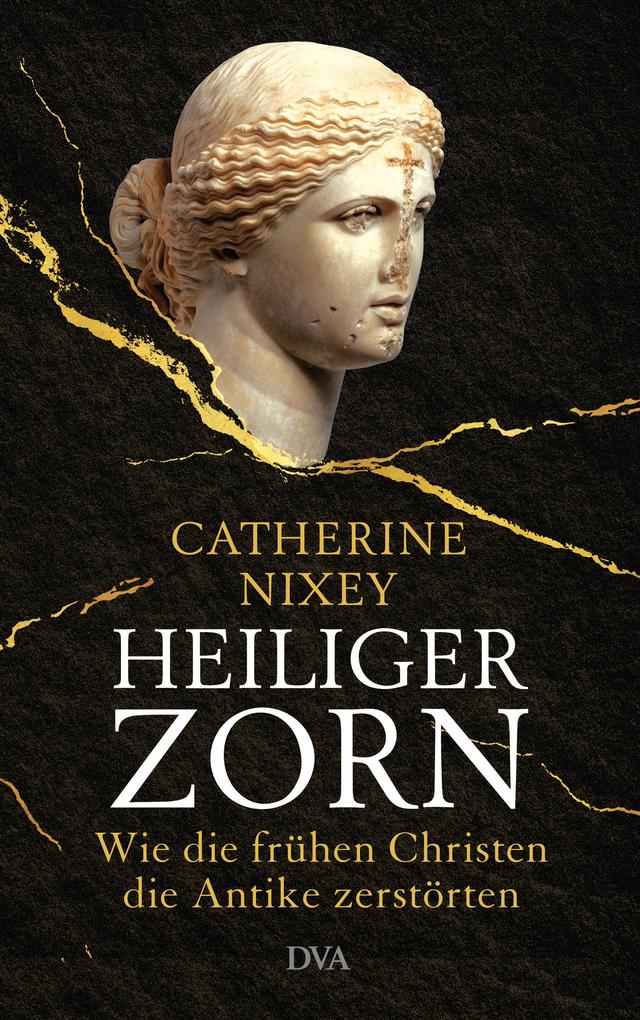

Im Römischen Reich war das religiöse Leben vielfältig - bis unter den ersten christlichen Kaisern alles anders wurde: Mit aller Macht versuchten die frühen Christen, Andersgläubige zu bekehren, und erwiesen sich dabei nicht nur als extrem intolerant, sondern auch als äußerst gewalttätig. Im ganzen Imperium zertrümmerten sie Tempel und Kultgegenstände, verbrannten Bücher, jagten Philosophen aus den Städten und verfolgten diejenigen, die weiter den alten Göttern opferten. In »Heiliger Zorn« zeichnet die britische Altphilologin und Journalistin Catherine Nixey ein gänzlich neues und zutiefst erschütterndes Bild der frühen Christen als die wahren Barbaren. Packend enthüllt sie die Gräueltaten, die hinter dem Triumph des Christentums stecken und mit zum Untergang der Antike führten.

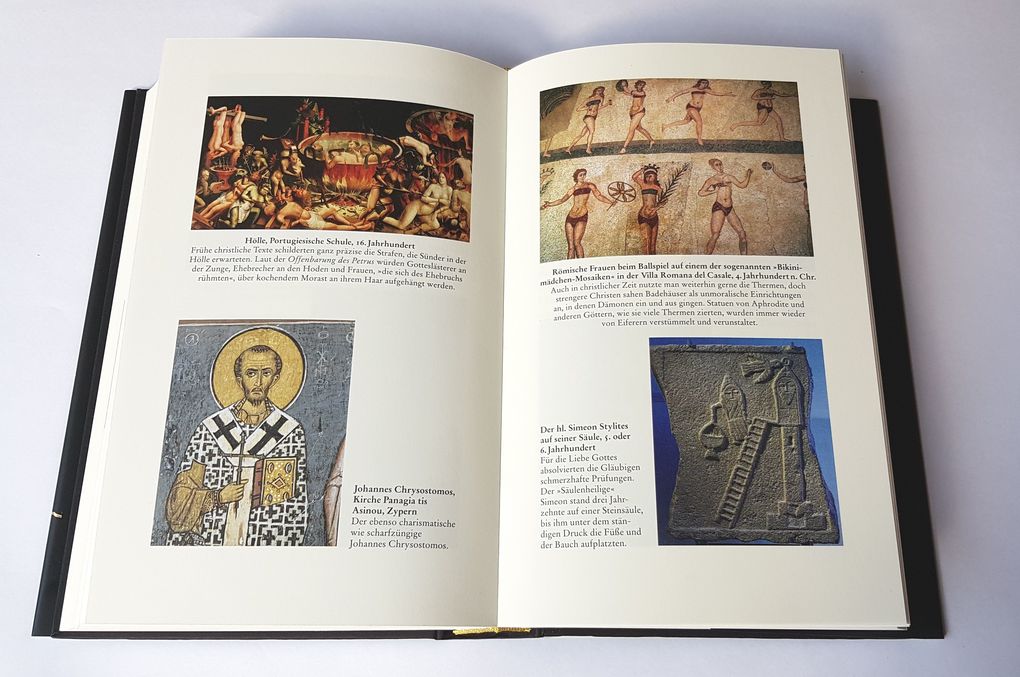

Ausstattung: mit 2 Farbbildteilen

Im Römischen Reich war das religiöse Leben vielfältig - bis unter den ersten christlichen Kaisern alles anders wurde: Mit aller Macht versuchten die frühen Christen, Andersgläubige zu bekehren, und erwiesen sich dabei nicht nur als extrem intolerant, sondern auch als äußerst gewalttätig. Im ganzen Imperium zertrümmerten sie Tempel und Kultgegenstände, verbrannten Bücher, jagten Philosophen aus den Städten und verfolgten diejenigen, die weiter den alten Göttern opferten. In »Heiliger Zorn« zeichnet die britische Altphilologin und Journalistin Catherine Nixey ein gänzlich neues und zutiefst erschütterndes Bild der frühen Christen als die wahren Barbaren. Packend enthüllt sie die Gräueltaten, die hinter dem Triumph des Christentums stecken und mit zum Untergang der Antike führten.

Ausstattung: mit 2 Farbbildteilen

Produktdetails

Erscheinungsdatum

08. April 2019

Sprache

deutsch

Auflage

Deutsche Erstausgabe

Seitenanzahl

400

Autor/Autorin

Catherine Nixey

Übersetzung

Cornelius Hartz

Verlag/Hersteller

Originalsprache

englisch

Produktart

gebunden

Abbildungen

mit 2 Farbbildteilen

Gewicht

673 g

Größe (L/B/H)

220/146/40 mm

ISBN

9783421047755

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»In einer Welt, in der religiöse Fundamentalismen verschiedener Provenienz sich längst wieder ausgebreitet haben, ist die Lektüre von Catherine Nixeys Buch unbedingt hilfreich. « Peter Körte, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

»Ein hochaktuelles Plädoyer für Aufklärung und Vernunft, für Toleranz und Pluralismus. Und eine leidenschaftliche Absage an Fundamentalisten jeder Art, die eine liberale, weltoffene Gesellschaft zum Einsturz bringen wollen. « FOCUS Online

»Ein glänzend geschriebenes Buch, eine fakten- und quellengestützte Geschichtserzählung. « Deutschlandfunk Kultur "Buchkritik"

»Nixey weiß bildhaft und punktgenau zu formulieren. In den Quellen sattelfest, bereitet sie Geschichte auf exzellente Weise für ein breites Publikum auf. « dpa-StarLine

»Ein großartiges Buch und ein wichtiger Beitrag zur Erforschung des ideologischen Extremismus, mit dessen mannigfachen aktuellen Erscheinungsformen und Auswirkungen sich auch die moderne Welt vielerorts konfrontiert sieht. « AiD Archäologie in Deutschland

»Eindrucksvoll erzählt. « P. M. History

»Ein hochaktuelles Plädoyer für Aufklärung und Vernunft, für Toleranz und Pluralismus. Und eine leidenschaftliche Absage an Fundamentalisten jeder Art, die eine liberale, weltoffene Gesellschaft zum Einsturz bringen wollen. « FOCUS Online

»Ein glänzend geschriebenes Buch, eine fakten- und quellengestützte Geschichtserzählung. « Deutschlandfunk Kultur "Buchkritik"

»Nixey weiß bildhaft und punktgenau zu formulieren. In den Quellen sattelfest, bereitet sie Geschichte auf exzellente Weise für ein breites Publikum auf. « dpa-StarLine

»Ein großartiges Buch und ein wichtiger Beitrag zur Erforschung des ideologischen Extremismus, mit dessen mannigfachen aktuellen Erscheinungsformen und Auswirkungen sich auch die moderne Welt vielerorts konfrontiert sieht. « AiD Archäologie in Deutschland

»Eindrucksvoll erzählt. « P. M. History

Besprechung vom 14.04.2019

Besprechung vom 14.04.2019

Die Ökumene der Fundamentalisten

Bilanz der bösen Taten: Catherine Nixeys sehr gegenwartsnahes Buch erzählt, wie die frühen Christen die Antike zerstörten (und manches auch bewahrten)

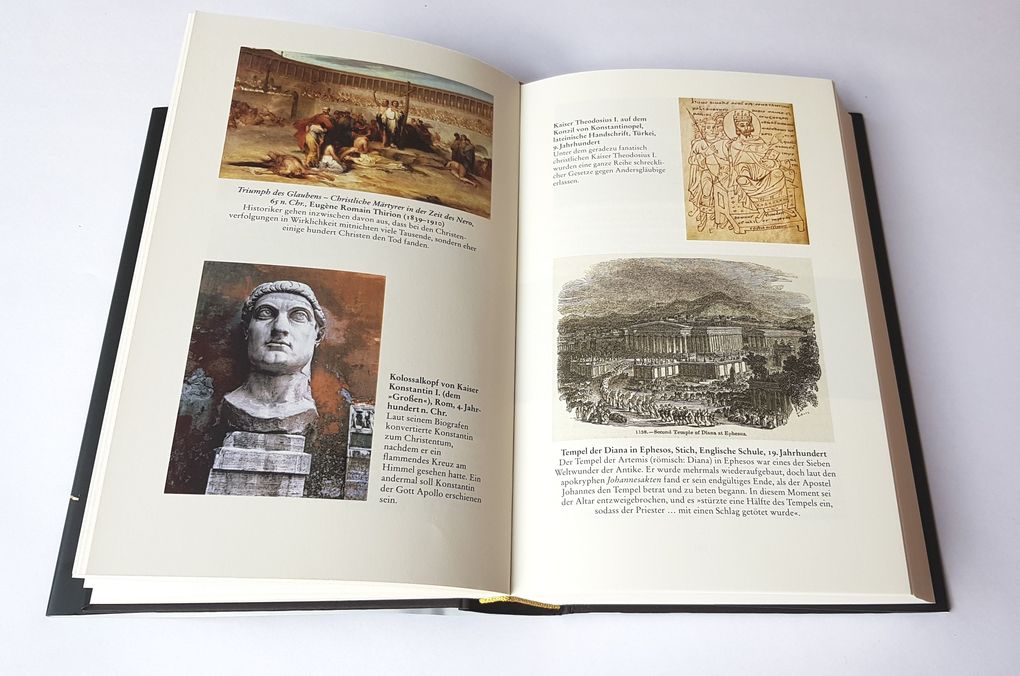

Mal braucht es einen harten Schnitt, der einen fliegenden Knochen in ein Raumschiff verwandelt, um ferne Vergangenheit und Gegenwart miteinander zu verbinden. Manchmal reicht eine langsame Überblendung: Da wird aus einer Gruppe schwarz gekleideter bärtiger Männer, die einen großen Tempel samt dessen Statuen zerstören, eine neue Gruppe schwarz gekleideter bärtiger Männer, die Jahrtausende alte Tempelreste und andere Kulturgüter zerstören. Zwischen den beiden Szenen aus der Oasenstadt Palmyra im heutigen Syrien liegen 1630 Jahre. Im Jahr 385 waren es militante Christen, die für ihren Gott die Gottheiten der Ungläubigen zertrümmerten, 2015 waren es Kämpfer des IS, die im Namen Allahs das gleiche Ziel verfolgten.

Dass religiöse Fanatiker sich kaum voneinander unterscheiden, dass es da eine Art Ökumene gibt, dass sie zu keiner Zeit wählerisch waren in ihren Methoden, wie immer sie ihren Gott auch nennen mögen, ist nun keine neue Erkenntnis. Das behauptet auch die Britin Catherine Nixey nicht, deren Buch seine Agenda im Titel trägt: "Heiliger Zorn. Wie die frühen Christen die Antike zerstörten". Auch das ist nicht gänzlich neu, zumindest nicht für die Historiker, die sich mit der sogenannten Spätantike beschäftigen. Schon Edward Gibbon hat 1776 in seinem sechsbändigen Werk im Christentum eine der Hauptursachen für "Verfall und Untergang des Römischen Imperiums" gesehen.

Neu ist an Nixeys Buch, dass sie ein altes, beharrlich gepflegtes und unermüdlich erneuertes ideologisches Bild demontieren und eine Balance herstellen will. Sie will die gefällige Version vom Christentum, das die besten Seiten der Antike bewahrt habe und zu dem die damalige Menschheit freiwillig in Scharen konvertiert sei, mit der Zerstörung konfrontieren, die das Christentum angerichtet hat, mit der "größten Zerstörung von Kunst seit Menschengedenken", und dem teilweise barbarischen Zwang, den es schon in seiner Frühzeit ausgeübt hat.

Es ist keine Überraschung, dass zum großen Lob für das Buch in England und Amerika heftige Attacken kamen. Da Nixey, die Alte Geschichte studiert hat und heute als Journalistin für die "Times" arbeitet, freimütig von ihrer religiösen Sozialisation als Tochter einer ehemaligen Nonne und eines ehemaligen Mönchs berichtet, entblödeten sich christliche Kritiker nicht, die limitierte religiöse Erziehung zu rügen und, als ginge es um christliche Seelsorge und nicht um eine Buchbesprechung, von einer "Überreaktion" zu sprechen. Reflexhaft wurde da nach Schwachstellen oder Ungenauigkeiten gesucht, um dem Generalbefund auszuweichen, weil man hermeneutische Grundregeln nicht begriffen hat: Texte sind keine Spiegelflächen, in denen man immer nur die Projektionen eines Autors wiederfindet.

Nixey, das kann man sagen, macht keine Gefangenen. Sie ist empört, macht ihrer Empörung Luft und liefert zugleich zahlreiche Belege aus den Quellen. Die 16 Kapitel des Buches sind eine Bilanz der christlichen Greueltaten, von der Szene aus Palmyra bis zur Schließung der Philosophenakademie von Athen im Jahr 532, weil der Codex Justinianus Nicht-Christen jegliche Lehrtätigkeit untersagte. Lange waren die Christen der Alten Welt kaum eine Erwähnung wert. Ein Hinweis bei Tacitus und Sueton, dann vor allem Erstaunen über Einfalt und Vulgarität der neuen Lehre wie beim Philosophen Kelsos Ende des zweiten Jahrhunderts, dessen Äußerungen zum Teil überliefert sind in den Schriften seines christlichen Widersachers Origines "wie eine Mücke im Bernstein". Den weltläufigen und eher skeptischen römischen Intellektuellen blieben der weltferne Gestus, die Erlösungsgewissheit und das "neue brutale Vokabular" fremd.

Nixey erschauert auch nicht vor den spektakulär beschriebenen Leiden der Märtyrer. Bei diesem Thema werde "maßlos übertrieben", wobei unter den Frühchristen auch schon die Bereitschaft, unbedingt Märtyrer werden zu wollen, ziemlich ausgeprägt war, was einem heute sehr bekannt vorkommt. Nixey erinnert auch daran, was in der Forschung bekannt ist, dass die systematischen Christenverfolgungen befristet waren und dass es natürlich ebenso Heidenverfolgungen gab. Und wer mit ihr in die Schriften der Kirchenväter wie des rhetorischen Scharfmachers Johannes Chrysostomus schaut, wer nicht nur die feinsinnigen metaphysischen Meditationen eines Augustinus liest, sondern auch dessen "Sermones" als Bischof von Hippo, in denen er die Christen von Karthago zur Zerstörung heidnischer Objekte auffordert, der kann in Diktion und Gedankenführung die Muster der Unduldsamkeit wiedererkennen, derer sich religiöse Fanatiker bedienen.

Nixey erzählt von der Zerstörung des Serapeums in Alexandria im Jahr 391 und davon, wie dort 415 ein frommer Mob die berühmte Mathematikerin Hypatia brutal ermordete. Oder von den Zerstörungen des 4. Jahrhunderts, bei denen Tempel aufgebrochen, Statuen enthauptet und deren Marmorstirnen auch schon mal mit Kreuzen verziert wurden. Wenn der christliche Historiker Eusebius über die Zeit von Konstantin schreibt: "Alles war von Licht erfüllt", hält Nixey dem entgegen, dass viele römische Bürger wohl weniger aus Erleuchtung durch Christus denn aus Furcht konvertiert seien.

Die Christianisierung ist eben auch "eine Geschichte der gewaltsamen Bekehrung und der Verfolgung Andersgläubiger durch die Regierung". Und wenn vor den gefährlichen Schriften der Antike gewarnt wurde, und zwar nicht nur vor freizügigen Autoren wie Ovid oder Catull, war der Weg auch nicht weit zur Bücherverbrennung. Wenn schon der Heilige Hieronymus ab und zu von Albträumen gequält wurde, in denen man ihn beschuldigte, "ein Ciceronianer, aber kein Christ zu sein", kann man sich vorstellen, wozu die Androhung "frommer Gewalt" in der Lage war.

Bevor jetzt jemand kommt und auf die Leistungen des Christentums verweist und auf die Schandtaten der sogenannten Heiden: dass es nicht allein Ignoranz und Zensur waren, die rund 90 Prozent der antiken Texte für immer verschwinden ließen, weiß auch Catherine Nixey. Ebenso, dass in vielen Klöstern Kulturgüter bewahrt wurden und dass Christen viel Gutes getan haben und immer noch tun. Bei den Einwänden gegen das Buch sollte man sich von solchen Banalitäten nicht aufhalten lassen. Mag einem auch die griechisch-römische Welt mit ihrem Polytheismus, ihrem aristotelischen Zugang zu empirischer Erkenntnis und mit ihren weniger freudlosen Lebenswelten unbedingt sympathischer sein - Catherine Nixeys Mission führt doch auch zu der einen oder anderen Dysbalance, weil bei historischen Vergleichen Kategorien wie "besser" und "schlechter" hilflos wirken.

Die klassische Welt war kein Paradies für Andersgläubige. Vom Prinzip der Religionsfreiheit war sie denkbar weit entfernt - nicht nur Sokrates musste wegen Missachtung der Götter den Schierlingsbecher trinken. Weder die attische Demokratie noch die römische Republik oder der Prinzipat waren laizistische Staaten, allein schon deshalb nicht, weil Principes sich zu Göttern ernennen ließen und weil für die damaligen gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse der Begriff "Staat" unbrauchbar ist.

Auch der oft zitierte Brief von Plinius dem Jüngeren über Verfahren gegen Christen, irgendwann um das Jahr 111 n. Chr. geschrieben, ist kein Ausdruck von Liberalität, ebenso wenig wie die Antwort des Princeps Trajan, weil beide keinen Zweifel an der Strafwürdigkeit des Christseins haben. Hier zeigt sich, wie man heute sagen würde, ein Pragmatismus, der keine Gesinnungen prüft, der sich zufriedengibt mit einem Widerruf durch Befolgung der üblichen Opferpraktiken. Das kommt einem nur moderner vor, als es ist.

Manchmal ist Catherine Nixey auch sorgloser mit ihren Quellen, als es der Schärfe ihrer These gut tut. Ihre Darstellung ist dann sehr suggestiv, weil sie die damals nicht vorhandene Homogenität einer Amtskirche unterstellt und weil die schwer widerlegbaren Beispiele christlicher Barbarei flächendeckend für das Römische Reich zu gelten scheinen. Und in ihrer recht schematischen Dramaturgie von good guys vs. bad guys interessiert sie sich wenig für die Effekte einer historischer Dialektik, die zum Beispiel dafür gesorgt hat, dass von manchen antiken Stätten heute nur deshalb noch etwas übrig ist, weil sie rücksichtslos in Kirchen verwandelt wurden.

Ein bisschen schade ist auch, was im Originaltitel "The Darkening Age" noch klarer mitschwingt: dass Nixey sich ziemlich umstandslos dem Bild vom finsteren Mittelalter überlässt, das von den letzten zwei Forschergenerationen zu stark modifiziert worden ist, als dass es noch haltbar wäre. Aber das sind verzeihliche Effekte, es geht ja nicht um eine nach allen Seiten hin wasserdichte wissenschaftliche Studie. Der polemische Drive, der dieses Buch beflügelt, macht kenntlich, was in den handelsüblichen Geschichtsbildern bestenfalls marginal bleibt.

In einer Welt, in der religiöse Fundamentalismen verschiedener Provenienz sich längst wieder ausgebreitet haben, ist die Lektüre von Catherine Nixeys Buch unbedingt hilfreich. Nicht weil der heutige Fundamentalismus ein "archaischer" wäre, er ist ja ein genuines Produkt unserer globalisierten Welt, dessen Anhänger sich lediglich historischer Rollenvorbilder und Kostümierungen bedienen. Sondern weil die Lektüre mal wieder sehr deutlich daran erinnert, dass in allen Ansprüchen auf die wahre und gerechte Religion neben Intoleranz und Gewalt auch der Stillstand des Denkens lauert.

PETER KÖRTE

Catherine Nixey: "Heiliger Zorn. Wie die frühen Christen die Antike zerstörten". Aus dem Englischen von Cornelius Hartz. DVA, 400 Seiten

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 15.04.2022

Wie die frühen Christen die Antike zerstörten