Zustellung: Do, 17.07. - Sa, 19.07.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

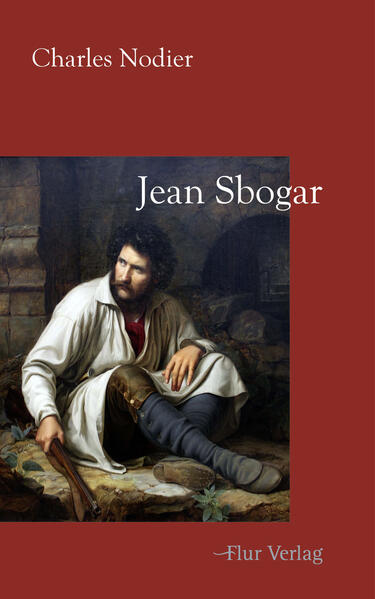

Die zarte Antonia, ein Mädchen aus reichem Haus, verliebt sich in den geheimnisvollen Lothario. Dieser erwidert ihre Liebe, doch er führt eine Doppelexistenz: Hinter Lothario verbirgt sich der berüchtigte Räuberhauptmann Jean Sbogar. Kann es eine gemeinsame Zukunft geben? Die Schauplätze diese spannenden Klassikers der französischen Literatur sind Venedig und die Umgebung von Triest zur Zeit der Napoleonischen Kriege. Atmosphärisch dichte Naturbeschreibungen und Elemente der Schauerliteratur prägen das tragisch-romantische Werk, das Napoleon in nur einer Nacht auf Sankt Helena gelesen haben soll. Spannung verbunden mit einer Liebesgeschichte und einem dramatischen Ende - Ein Klassiker der französischen Literatur des 19. Jahrhunderts.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

26. November 2024

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

248

Autor/Autorin

Charles Nodier

Herausgegeben von

Alexandra Beilharz

Übersetzung

August von Hogguer

Bearbeitet von

Alexandra Beilharz

Weitere Beteiligte

Alexandra Beilharz

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Abbildungen

Mit schönen schwarz-weiß Illustrationen aus dem 19. Jahrhundert

Gewicht

354 g

Größe (L/B/H)

190/121/22 mm

ISBN

9783989651012

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

"Der Roman spielt in den legendären Städten Triest und Venedig. [Er ist] Liebesgeschichte und Ideenroman in einem, durchzogen von romantischen Momenten. Der ganze Roman befindet sich in einem reizvollen Zwischenreich von Fabel und Realität. Seine Sprache ist reich überbordend und doch geschmeidig, das sanfte Pathos passt zur schwärmerischen Schilderung der Liebe und des Glaubens." (Peter Urban-Halle in Neue Zürcher Zeitung, 16. 01. 2025)

"Zu dem literarischen Genuss kommt noch der ästhetische. Der Band ist [. . .] sehr hochwertig gebunden und mit seinen zahlreichen Illustrationen aus einer französischen Ausgabe von 1894 eine Augenweide." (Ferdinand Knauß in Cicero, 2/2025)

"Zeitlose romantische Erzählung, die für Liebhaber literarischer Meisterwerke des frühen 19. Jahrhunderts eine lohnenswerte Lektüre ist." (Maria Herlo in: Mannheimer Morgen, 28. 01. 2025)

"Zu dem literarischen Genuss kommt noch der ästhetische. Der Band ist [. . .] sehr hochwertig gebunden und mit seinen zahlreichen Illustrationen aus einer französischen Ausgabe von 1894 eine Augenweide." (Ferdinand Knauß in Cicero, 2/2025)

"Zeitlose romantische Erzählung, die für Liebhaber literarischer Meisterwerke des frühen 19. Jahrhunderts eine lohnenswerte Lektüre ist." (Maria Herlo in: Mannheimer Morgen, 28. 01. 2025)

Besprechung vom 07.05.2025

Besprechung vom 07.05.2025

Ein schwermütiger Abenteurer mit wildem Schrei

Dieser Titelheld ist einer der großen Außenseiter der französischen Literatur: Charles Nodiers Roman "Jean Sbogar" in aufgefrischter Übersetzung

Deutsche Leser schätzen Frankreichs Romanklassiker des 19. Jahrhunderts, die großen Realisten oder Zola, Maupassant, Huysmans. Unter den Autoren des "ersten" 19. Jahrhunderts, wie man in Frankreich sagt, werden jedoch die Romantiker gern übersehen; zeitlebens rasch übersetzt, seitdem aber auf dem Weg über den Rhein verloren gegangen, sind sie für Entdeckungen gut, zuletzt zum Beispiel Texte von Victor Hugo, George Sand und Théophile Gautier. Grund dafür könnte sein, dass die Romantik in Deutschland so prominent ausgeprägt war, dass sie Frankreich beeinflusste - was soll man Nachahmer lesen, wenn man das Original hat.

Dass das verkürzt ist, zeigt außer den genannten Beispielen Charles Nodier (1780 bis 1844): Sein kapitaler Roman "Jean Sbogar" ist jetzt in aufgefrischter und ergänzter Übersetzung erschienen. Der Titelheld ist einer der großen Außenseiter der französischen Literatur, seine Geschichte so spannend wie reizvoll. Nodier nähert sich ihr über Antonia de Monteleone, eine kränkelnde Schöne aus bestem Hause, die 1808 in Triest "ein unvollkommenes und verkümmertes Leben" führt. Die Waise hat mehrere Begegnungen mit dem berüchtigten Banditen Sbogar, erkennbar nicht am Aussehen, das er verbirgt, sondern an seinem Ruf - "ein wilder, schmerzlicher, zugleich so furchtbarer und kläglicher Schrei, dass er nicht von einer menschlichen Stimme herzurühren schien" - und eingängigen Volksweisen. Frau Alberti, Antonias ältere Halbschwester, bringt sie nach Venedig, in Sicherheit.

In der Lagunenstadt lernt Antonia den allseits geachteten, aber mysteriösen Lothario kennen und lieben. Der Leser ahnt es: Dieser ist niemand anders als Sbogar, der sich phasenweise in der Stadt aufhält. Obwohl Lothario Antonias Liebe erwidert, schlägt er ihre Hand aus. Dramatisch spitzt sich das Geschehen zu, als er verschwindet und die Damen heim nach Triest reisen: Ihr Schiff wird von Räubern überfallen, Frau Alberti erschossen. Die Briganten entführen Antonia auf das Schloss Duino (deutschen Lesern von Rilke bekannt), wo sich Sbogar um die von Wahnsinn Bedrohte kümmert, ohne sich zu erkennen zu geben; französische Truppen befreien sie schließlich. Antonia kommt in ein Kloster und muss beim Prozess gegen die Räuber aussagen: Es kommt zur finalen Konfrontation mit dem janusgesichtigen Helden.

Nodier greift viele für die Literatur um 1800 typische Elemente auf: Sbogar ist ein Sohn aus adeligem Hause, dessen Idealismus ihn von der gesellschaftlich akzeptierten Bahn weggeführt hat. Prototypisch verkörpert er den romantischen Ausnahmemenschen: "Als Feind gesellschaftlicher Zwänge, welche die Entfaltung seiner glühenden Empfindsamkeit unterdrückten, war er in Wahrheit nur er selbst, wenn er den gesellschaftlichen Kreis verlassen hatte und allein mit der Natur und in Freundschaft dem Sturm seiner oft bizarren Gedanken ihren Lauf lassen konnte - Gedanken, die stets kraftvoll und freimütig, manchmal auch groß und wild wie die Wüste waren, die ihn inspirierte." Noch als Räuber ist Sbogar ein guter Mensch: Schillers Karl von Moor, in Frankreich seit den 1780ern bekannt, hat Pate gestanden. Zugleich bereitet Nodier dadurch, dass er Sbogars zwiegespaltene Persönlichkeit in ein Doppelgängermotiv auftrennt, den Weg für Dr. Jekyll und Mr. Hyde.

Antonia als kränkliche Liebende an der Schwelle zum Tod, als verklärte Existenz am Rande des Wahns, erscheint so einschlägig wie die Vorahnungen, die unvermittelt Besitz von ihr ergreifen: "(...) es war etwas Dunkles, Unbestimmtes, worin etwas von einer Rückerinnerung, von einem Traum oder Fieberanfall lag. Ihr Busen war in heftiger Wallung, ihre Glieder wurden starr, ihre Augen trübten sich, und eine unerklärliche Mattigkeit ergriff wie ein Zauber ihren ganzen Körper." Dieser schaurigen Seite stehen idyllische Venedig- und Naturschilderungen gegenüber, die den Roman abrunden. Anders als in vielen Texten der deutschen Romantik ist der historische Kontext spürbar präsent.

Nodiers Schilderungen beruhen auf eigener Anschauung: In den Jahren 1812 und 1813 hielt er sich mit Frau und Tochter in den sogenannten illyrischen Provinzen des napoleonischen Kaiserreichs auf, war Bibliothekar in Ljubljana, weilte in Triest; "Jean Sbogar" soll wesentlich in dieser Zeit entstanden sein, auf Grundlage eines Kriminalfalls; Nodier, Sohn eines Richters, hatte eine Ader für Justizchroniken. Bei Erscheinen 1818 war das Buch ein großer Erfolg; die Legende will, dass Napoleon, mittlerweile auf Sankt Helena im Exil, es in einer einzigen Nacht verschlungen habe.

Nodier hat ein umfangreiches und vielfältiges Werk geschaffen. Bekannt sind heute die späteren Erzählungen "Smarra" (1821) und "Die Krümelfee" (1832); er soll die Phantastik nach Frankreich gebracht haben. Sicher ist, dass Nodier eine Schlüsselstellung zwischen der frühen Romantik Chateaubriands und Madame de Staëls einerseits und den Nachfolgern, von Hugo bis zu den Jeunes-France (etwa Gautier und Nerval), andererseits darstellt; von 1824 an empfing er, mittlerweile Bibliothekar im Arsenal, den romantischen "Cénacle", zu dem neben Hugo Lamartine, Sainte-Beuve, Dumas, Mérimée, Balzac und andere gehören. Allerdings sollte Hugo ihn bald nachhaltig in den Schatten stellen. Nodier kam so die etwas undankbare Rolle des Mittlers und Wegbereiters zu: Jean Sbogar ist wichtig als Vorgänger, etwa von Hugos Outlaw Hernani.

Auch das ist verkürzt, "Jean Sbogar" weckt mehr als literarhistorisches Interesse: Er besticht durch schlanke, zielgerichtete Handlung und effektvolle Tableaus, die melancholische und unheilschwangere Stimmungen erzeugen. Nodiers Stil ist gemessener als Hugos, und die Übersetzung wird seiner eleganten Ausgewogenheit gerecht. Der kleine Heidelberger Flur Verlag greift dabei auf eine Übertragung aus dem Jahr 1835 zurück, die 1914 erstmals überarbeitet wurde. Die aktuelle Fassung der Verlegerin Alexandra Beilharz überzeugt stilistisch, ist den früheren aber besonders darin überlegen, dass sie Kapitel XIII übersetzt, das ganz aus einem Notizbuch Sbogars besteht: Dort hält er seine philosophischen und sozialkritischen Gedanken fest; der Einblick ist für den Charakter unverzichtbar, frühere Übersetzungen hatten das Kapitel dennoch weggelassen. Nun jedenfalls spricht alles dafür, den schwermütigen Abenteurer Sbogar wiederzuentdecken. NIKLAS BENDER

Charles Nodier: "Jean Sbogar. Ein romantischer Räuberroman".

Deutsch von A. v. Hogguer und J. Mumbauer, überarbeitet, teils neu übersetzt von Alexandra Beilharz. Flur Verlag, Heidelberg 2024. 248 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

am 08.01.2025

Spannung und Abenteuer pur

Charles Nodier (1780-1844) war ein französischer Schriftsteller, Übersetzer und bedeutender Bibliothekar, der mit Abenteuerromanen, mit romantisch-fantastischen Novellen sowie Gothic- und Vampirgeschichten zu Lebzeiten einen großen Zuspruch beim damaligen Lesepublikum hatte. Er wurde zum Ritter der Ehrenlegion ernannt und war Mitglied der Nationalen Gesellschaft der Altertumsforscher Frankreichs. Sein Ruhm erlitt jedoch nach seinem Tod einen drastischen Rückgang. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts erwachte das Interesse an Nodier wieder.

Hundert Jahre später scheint man sich nun wieder an Nodier und sein literarisches Werk zu erinnern. Im Heidelberger Flur Verlag ist mit dem romantischen Räuberroman Jean Sbogar (1818) eines seiner bekanntesten Werke erschienen. Die Handlung spielt in Venedig, Triest und Slowenien zur Zeit der Napoleonischen Kriege und erzählt von Jean Sbogar, einem unerschrockenen Piraten, der von allen bewundert wird. Er führt aber als geheimnisvoller Lothario eine Doppelexistenz. Die zarte Antonia, ein Mädchen aus reichem Haus, verliebt sich in den edlen Banditen, der jedoch im Verlies landet.

Die tragisch endende Geschichte erschien 1818 anonym, obwohl die Leser schnell herausfanden, dass Nodier der Autor war, dem damit der literarische Durchbruch gelang. 1832 erschien dann eine zweite Ausgabe des Romans, diesmal mit einem umfangreichen Vorwort des Autors, das auch in der Flur-Neuerscheinung dankenswerterweise abgedruckt ist. Der Roman wurde auch durch die Anekdote (oder wahre Begebenheit?) bekannt, dass Napoleon diesen Roman auf Sankt Helena in einer Nacht durchgelesen haben soll. Also eifern wir Napoleon nach, die 200 Seiten voller Spannung und Abenteuer lohnen es.

LovelyBooks-Bewertung am 07.12.2024

Der Räuber und die schöne Tochter aus reichem Hause - kann oder muss das einfach gut gehen