Zustellung: Sa, 10.05. - Di, 13.05.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

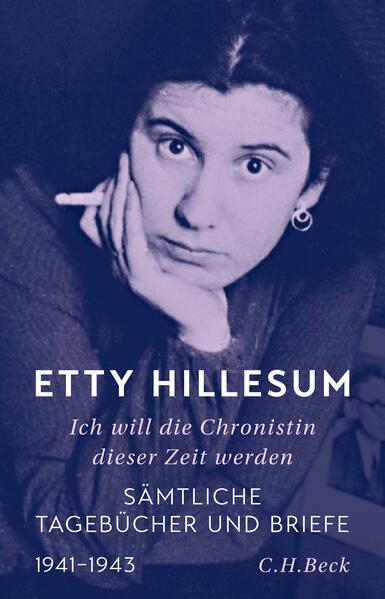

DIE WELTBERÜHMTEN TAGEBÜCHER DER ETTY HILLESUM - ERSTMALS VOLLSTÄNDIG IN DEUTSCHER SPRACHE

Die Tagebücher der jungen Niederländerin Etty Hillesum sind, wie das Tagebuch der Anne Frank, ein bewegendes Dokument des Holocaust und viel mehr als das: Sie wurden als philosophische Lebenskunst, Mystik des Alltags und Ethik des Mitleidens gerühmt. Vor allem sind sie aber auch eines: große Literatur. Mit dieser Ausgabe liegen erstmals in deutscher Sprache Etty Hillesums sämtliche Schriften vor.

Zehn Monate nach Beginn der deutschen Besatzung der Niederlande begann die siebenundzwanzigjährige Etty Hillesum (1914 - 1943) unter dem Eindruck einer Psychotherapie, ein Tagebuch zu schreiben. Sie wollte Ordnung in ihr Leben bringen, den Dingen auf den Grund gehen, Gott finden, aber auch Zeugin des Schicksals ihres Volkes werden. Inmitten des Schreckens berichtet sie von der Suche nach Einfachheit und Achtsamkeit und schließlich nach Licht in der «Hölle auf Erden». Die erlebte sie seit dem Sommer 1942 im Durchgangslager Westerbork, wo sie für den Amsterdamer «Judenrat» in der «Sozialen Versorgung derDurchreisenden» arbeitete. Ihre Briefe aus dieser Zeit beschreiben den täglichen Horror. Am 7. September 1943 wurde Etty Hillesum selbst nach Auschwitz-Birkenau deportiert und ist dort umgekommen. - Nach der Publikation von Auszügen aus den Tagebüchern 1981 war eine zuverlässige Neuübersetzung des Gesamtwerks überfällig. Die Ausgabe lässt uns eine Schriftstellerin und Denkerin neu entdecken, die zu Recht mit Anne Frank, Simone Weil und Edith Stein verglichen wird.

Die Tagebücher der jungen Niederländerin Etty Hillesum sind, wie das Tagebuch der Anne Frank, ein bewegendes Dokument des Holocaust und viel mehr als das: Sie wurden als philosophische Lebenskunst, Mystik des Alltags und Ethik des Mitleidens gerühmt. Vor allem sind sie aber auch eines: große Literatur. Mit dieser Ausgabe liegen erstmals in deutscher Sprache Etty Hillesums sämtliche Schriften vor.

Zehn Monate nach Beginn der deutschen Besatzung der Niederlande begann die siebenundzwanzigjährige Etty Hillesum (1914 - 1943) unter dem Eindruck einer Psychotherapie, ein Tagebuch zu schreiben. Sie wollte Ordnung in ihr Leben bringen, den Dingen auf den Grund gehen, Gott finden, aber auch Zeugin des Schicksals ihres Volkes werden. Inmitten des Schreckens berichtet sie von der Suche nach Einfachheit und Achtsamkeit und schließlich nach Licht in der «Hölle auf Erden». Die erlebte sie seit dem Sommer 1942 im Durchgangslager Westerbork, wo sie für den Amsterdamer «Judenrat» in der «Sozialen Versorgung derDurchreisenden» arbeitete. Ihre Briefe aus dieser Zeit beschreiben den täglichen Horror. Am 7. September 1943 wurde Etty Hillesum selbst nach Auschwitz-Birkenau deportiert und ist dort umgekommen. - Nach der Publikation von Auszügen aus den Tagebüchern 1981 war eine zuverlässige Neuübersetzung des Gesamtwerks überfällig. Die Ausgabe lässt uns eine Schriftstellerin und Denkerin neu entdecken, die zu Recht mit Anne Frank, Simone Weil und Edith Stein verglichen wird.

- Die Neuentdeckung einer Schriftstellerin und Denkerin, die zu Recht mit Simone Weil, Edith Stein und Anne Frank verglichen wird

- Die Auswahl-Ausgabe "Das denkende Herz der Baracke" wurde in mehr als 20 Sprachen übersetzt, mit über 1 Mio. verkauften Exemplaren weltweit

- Die Gesamtausgabe liegt in über 10 Sprachen vor

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Von Hetty Berg

Einleitung

Von Klaas A. D. Smelik

Tagebücher 1941 1942

Heft 1: 8. März 1941 4. Juli 1941

Heft 2: 4. August 1941 21. Oktober 1941

Heft 3: 21. Oktober 1941 6. Dezember 1941

Heft 4: 8. Dezember 1941 25. Januar 1942

Heft 5: 16. Februar 1942 27. März 1942

Heft 6: 27. März 1942 30. April 1942

Heft 7: verschollen

Heft 8: 18. Mai 1942 5. Juni 1942

Heft 9: 5. Juni 1942 3. Juli 1942

Heft 10: 3. Juli 1942 29. Juli 1942

Heft 11: 15. September 1942 13. Oktober 1942

Briefe 1941 1943

Briefe von Etty Hillesum

Briefe an Etty Hillesum

Briefe über Etty Hillesum

Über Osias Kormann

Von Gerd Korman

Anhang

Dank

Nachwort der Übersetzerinnen

Anmerkungen

Bildnachweis

Verzeichnis der Briefe

Personenregister

Schlagwortregister

Von Hetty Berg

Einleitung

Von Klaas A. D. Smelik

Tagebücher 1941 1942

Heft 1: 8. März 1941 4. Juli 1941

Heft 2: 4. August 1941 21. Oktober 1941

Heft 3: 21. Oktober 1941 6. Dezember 1941

Heft 4: 8. Dezember 1941 25. Januar 1942

Heft 5: 16. Februar 1942 27. März 1942

Heft 6: 27. März 1942 30. April 1942

Heft 7: verschollen

Heft 8: 18. Mai 1942 5. Juni 1942

Heft 9: 5. Juni 1942 3. Juli 1942

Heft 10: 3. Juli 1942 29. Juli 1942

Heft 11: 15. September 1942 13. Oktober 1942

Briefe 1941 1943

Briefe von Etty Hillesum

Briefe an Etty Hillesum

Briefe über Etty Hillesum

Über Osias Kormann

Von Gerd Korman

Anhang

Dank

Nachwort der Übersetzerinnen

Anmerkungen

Bildnachweis

Verzeichnis der Briefe

Personenregister

Schlagwortregister

Produktdetails

Erscheinungsdatum

16. März 2023

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

989

Autor/Autorin

Etty Hillesum

Herausgegeben von

Klaas A. D. Smelik, Pierre Bühler

Übersetzung

Christina Siever, Simone Schroth

Vorwort

Hetty Berg

Weitere Beteiligte

Hetty Berg

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

niederländisch

Produktart

gebunden

Abbildungen

mit 46 Abbildungen

Gewicht

1104 g

Größe (L/B/H)

222/148/53 mm

ISBN

9783406797316

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Sachbuch-Bestenliste von WELT, NZZ, RBB Kultur und ORF im Mai 2023:

Ihr nun erstmals vollständig ins Deutsche übersetzte Werk ist aber nicht nur ein zeithistorisches Zeugnis über die Judenverfolgung in den deutsch besetzten Niederlanden, in ihm dokumentiert sich auch eine Psycho-Selbstanalyse der besonderen Art.

Die neue Gesamtausgabe entfaltet nun das Bild dieser Etty Hillesum, spannungsreich, üppig annotiert und kommentiert, auch für das deutsche Publikum vollständig Diese Frau hat tatsächlich mit Herz, Leib und Seele gedacht . . . So viel Grenzüberschreitung hat in der Frauengeschichte nicht ihresgleichen.

DIE ZEIT, Elisabeth von Thadden

Das Schrift gewordene Leben einer Frau, die mit Mitte zwanzig auf alle Konventionen pfeift und ihr Widerstandspotenzial nach und nach entdeckt, ist so unkonventionell, dass man heute noch staunt.

Neue Zürcher Zeitung, Paul Jandl

Die Herausgabe aller erhaltenen Tagebücher und Briefe in deutscher Sprache ist eine verlegerische Tat und wird Etty Hillesum auch hierzulande endlich bekannter machen. Literatur von Weltrang

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Sascha Feuchert

Weit mehr als Zeitdokumente. Etty Hillesum dringt tief zu existenziellen, psychologischen und spirituellen Fragen vor eine moderne Mystikerin.

NZZ am Sonntag, Martina Läubli

Ein Erlebnisbericht mit literarischer Dimension und gleichzeitig eine beeindruckende Biografie.

SRF Kultur Kontext, Noemi Gradwohl

Etty Hillesum schrieb so konkret und doch kunstvoll, so voller frommer Zuversicht und Menschenliebe, dass die heutige Leserin staunt. Ein furchtbares Zeugnis aber oft auch von erfrischender Schönheit.

chrismon

Die Tagebücher von Etty Hillesum, die in Auschwitz ermordet wurde, liegen nun endlich auch auf Deutsch vor und ermöglichen die Begegnung mit einer faszinierenden Denkerin zu.

Münchner Feuilleton, Florian Welle

Endlich liegen sämtliche Tagebücher auf Deutsch vor.

reformiert. , Felix Reich

" Ein apartes psychoanalytisches Selbstgespräch, wie man es noch selten gelesen hat. Was Hillesums Tagebuch und Briefe über den Charakter einer bloßen Zeitzeugenschaft hinaus zu einer einzigartig individuellen Stimme macht, ist die intime Dimension ihrer Notate.

WELT am Sonntag, Marc Reichwein

Eine hinreißende Erzählerin, sanft und beinhart, ehrlich bis auf die Knochen. Sie dringt ein in jene Räume unserer Herzen, von denen wir noch nicht einmal erahnen, dass es sie gibt.

CICERO, Heiner Wilmer

Eine Jüdin schreibt in Amsterdam die NS-Zeit auf. Endlich auf deutsch.

DIE ZEIT, Elisabeth von Thadden

Ihr nun erstmals vollständig ins Deutsche übersetzte Werk ist aber nicht nur ein zeithistorisches Zeugnis über die Judenverfolgung in den deutsch besetzten Niederlanden, in ihm dokumentiert sich auch eine Psycho-Selbstanalyse der besonderen Art.

Die neue Gesamtausgabe entfaltet nun das Bild dieser Etty Hillesum, spannungsreich, üppig annotiert und kommentiert, auch für das deutsche Publikum vollständig Diese Frau hat tatsächlich mit Herz, Leib und Seele gedacht . . . So viel Grenzüberschreitung hat in der Frauengeschichte nicht ihresgleichen.

DIE ZEIT, Elisabeth von Thadden

Das Schrift gewordene Leben einer Frau, die mit Mitte zwanzig auf alle Konventionen pfeift und ihr Widerstandspotenzial nach und nach entdeckt, ist so unkonventionell, dass man heute noch staunt.

Neue Zürcher Zeitung, Paul Jandl

Die Herausgabe aller erhaltenen Tagebücher und Briefe in deutscher Sprache ist eine verlegerische Tat und wird Etty Hillesum auch hierzulande endlich bekannter machen. Literatur von Weltrang

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Sascha Feuchert

Weit mehr als Zeitdokumente. Etty Hillesum dringt tief zu existenziellen, psychologischen und spirituellen Fragen vor eine moderne Mystikerin.

NZZ am Sonntag, Martina Läubli

Ein Erlebnisbericht mit literarischer Dimension und gleichzeitig eine beeindruckende Biografie.

SRF Kultur Kontext, Noemi Gradwohl

Etty Hillesum schrieb so konkret und doch kunstvoll, so voller frommer Zuversicht und Menschenliebe, dass die heutige Leserin staunt. Ein furchtbares Zeugnis aber oft auch von erfrischender Schönheit.

chrismon

Die Tagebücher von Etty Hillesum, die in Auschwitz ermordet wurde, liegen nun endlich auch auf Deutsch vor und ermöglichen die Begegnung mit einer faszinierenden Denkerin zu.

Münchner Feuilleton, Florian Welle

Endlich liegen sämtliche Tagebücher auf Deutsch vor.

reformiert. , Felix Reich

" Ein apartes psychoanalytisches Selbstgespräch, wie man es noch selten gelesen hat. Was Hillesums Tagebuch und Briefe über den Charakter einer bloßen Zeitzeugenschaft hinaus zu einer einzigartig individuellen Stimme macht, ist die intime Dimension ihrer Notate.

WELT am Sonntag, Marc Reichwein

Eine hinreißende Erzählerin, sanft und beinhart, ehrlich bis auf die Knochen. Sie dringt ein in jene Räume unserer Herzen, von denen wir noch nicht einmal erahnen, dass es sie gibt.

CICERO, Heiner Wilmer

Eine Jüdin schreibt in Amsterdam die NS-Zeit auf. Endlich auf deutsch.

DIE ZEIT, Elisabeth von Thadden

Besprechung vom 18.10.2023

Besprechung vom 18.10.2023

Das gehört doch sicher zur Behandlung

Weltliteratur aus Amsterdam: Etty Hillesums Tagebücher und Briefe komplett auf Deutsch

Natürlich liegt der Vergleich nahe: Etty Hillesum, eine junge jüdische Frau, schreibt zwischen 1941 und 1943 ein Tagebuch in Amsterdam - wer käme da nicht sofort auch auf Anne Frank? Insofern ist es dem Verlag C. H. Beck nicht zu verdenken, wenn er schon auf dem Schutzumschlag zur ersten deutschsprachigen Gesamtausgabe von Hillesums autobiographischen Schriften die Verbindung zur vielleicht bekanntesten Diaristin der Welt herstellt.

Und doch verdeckt der Vergleich mehr Unterschiede, als er an Gemeinsamkeiten offenlegt. Da ist zum einen das Alter: Etty wurde 1914 geboren und war damit fünfzehn Jahre älter; als sie ihr Tagebuch beginnt, hat sie ihr Studium des niederländischen Rechts bereits abgeschlossen und ein Studium der Slawistik begonnen. Zum anderen waren ihre Lebensbedingungen grundverschieden, denn während Anne Frank untertauchen und zwei Jahre in einem Versteck leben musste, konnte Etty Hillesum noch lange zu Hause leben und ein in gewisser Hinsicht normales Leben führen.

Sie wohnte - rund dreißig Gehminuten von Anne Franks Versteck entfernt - bei einem deutlich älteren Witwer zur Untermiete, mit dem sie ein Verhältnis begann. Dort lebten auch ihr Bruder Jaap und ein Chemiestudent, dem sie die wohl wichtigste Begegnung ihres Lebens verdankte: Er vermittelte sie quasi als Probepatientin an den Psycho-Chirologen Julius Spier, der fortan nicht nur Ettys Therapeut und Mentor, sondern auch ihr Geliebter werden sollte.

Der gelernte Kaufmann aus Frankfurt hatte, ohne akademische Ausbildung, als Psychotherapeut, der seine analytischen Verfahren wesentlich auf Handlesekunst stützte, schon in Deutschland für Furore gesorgt. Sein tiefenpsychologisches Rüstzeug hatte er bei C. G. Jung in einer Lehranalyse erhalten, der ihn wohl zur Verbindung von Psychologie und Chirologie ermutigte. 1939 war der Sohn jüdischer Eltern nach Holland emigriert und scharte sofort Patienten und Schüler um sich. Dabei war er immer auf der Suche nach neuen Analysanden.

Etty Hillesum war - wie so viele andere - sofort von dem Charisma, der "magischen Persönlichkeit" des Vierundfünfzigjährigen gefangen und entschloss sich zur Therapie. Ihr Tagebuch entstand vermutlich auf Anregung Spiers, der bis zu seinem frühen Krebstod 1942 die zentrale Figur in ihren Aufzeichnungen blieb. Die Anziehung, die der ältere Mann auf sie ausübte, faszinierte und irritierte Hillesum gleichermaßen, immer wieder rang sie mit ihrer Zuneigung - und mit ihm selbst im ganz wörtlichen Sinne: "Als wir das erste Mal miteinander rangen, war es angenehm, sportlich, wenn auch unerwartet für mich, aber ich war sofort 'im Bilde' und dachte: 'Oh, das gehört dann sicher zur Behandlung.'"

Nicht nur aus heutiger Sicht müssen Spiers Behandlungsmethoden außerordentlich irritieren, doch Hillesum - und die vielen anderen weiblichen Patientinnen - schienen diese Übergriffe zu tolerieren: "'Hören Sie mal, das erregt Sie doch hoffentlich nicht, denn letzten Endes fasse ich Sie doch überall an', und er berührte zur Demonstration mit seinen Händen kurz meine Brust und Arme und Schultern. [...] Er sagte dann auch noch, dass ich mich nicht in ihn verlieben dürfe und dass er das immer am Anfang sage, kurzum: Es war vertretbar, auch wenn ich mich dabei ein bisschen unwohl fühlte."

Trotzdem bleibt Spier der wesentliche Taktgeber für Hillesums weitere Entwicklung, die sie trotz der immer schlimmer werdenden Umstände konsequent verfolgt. Ihr Tagebuch legt fulminant davon Zeugnis ab, wie sich eine junge Intellektuelle erforscht, infrage stellt, ihr Verhältnis zur Welt, zu den Menschen, zu Gott immer wieder neu justiert. Dabei erweist sich Hillesum als überaus genaue Beobachterin ihrer selbst, die es mit Introspektion manches Mal übertreibt und ihrer selbst überdrüssig wird.

Stets ist sie auf der Suche nach dem rechten Ausdruck: "Warum hast du mich nicht zur Dichterin gemacht, mein Gott? Doch, du hast mich schon zu einer Dichterin gemacht, und ich werde geduldig warten, bis die Worte in mir herangewachsen sind, die all das bezeugen können, was ich bezeugen muss, mein Gott: dass es gut und schön ist, in deiner Welt zu leben, trotz allem, was wir Menschen einander antun." Sie scheint nicht zu realisieren, dass sie längst über diese Worte verfügt - und dass ihre Aufzeichnungen bereits Literatur von Weltrang sind.

Etty Hillesum wird ihre immense mentale Kraft auch für andere einsetzen: Freiwillig meldet sie sich zur Arbeit im Durchgangslager Westerbork, um den Deportierten beizustehen, zu denen bald ihre eigene Familie gehört. Über die Zustände dort wird sie ebenso intensiv schreiben - diese Notate gehören zu den wichtigsten Zeugnissen aus dem Sammellager. Am 7. September 1943 wird sie mit ihren Eltern und dem Bruder Mischa selbst nach Auschwitz deportiert und dort ermordet - ihr Bruder Jaap war bereits zuvor nach Riga verschleppt und erschossen worden.

Die Herausgabe aller erhaltenen Tagebücher und Briefe in deutscher Sprache ist eine verlegerische Tat und wird Etty Hillesum, die in den Niederlanden aus dem Erinnerungsdiskurs nicht wegzudenken ist, auch hierzulande endlich bekannter machen. Der beeindruckende Kommentarteil ist eine große Stärke der Publikation - aber ebenso ihre größte Schwäche: Auch wenn sich die Übersetzerinnen und der deutsche Herausgeber bemüht haben, den ursprünglich für den niederländischen Kontext erstellten Anmerkungsapparat den Bedürfnissen deutscher Leser anzupassen, gelingt das leider nicht immer.

Daneben gibt es sachliche Fehler oder werden Informationen unglücklich verteilt: Ödön von Horváth war schließlich nicht "Literaturwissenschaftler seit 1923", sondern Schriftsteller; einem deutschen Leser muss man zudem nicht erläutern, was es mit der Episode auf sich hat, als Baron Münchhausen sich und sein Pferd selbst aus dem Sumpf zieht. Dafür müsste er vielleicht aber erfahren, dass der Roman "Max Havelaar" des niederländischen Autors Eduard Douwes Dekker (alias Multatuli) nicht nur zum "Kanon der Schulbuchliteratur" gehört, sondern dessen Verfasser einer der wichtigsten Beiträger zur antikolonialen Literatur des neunzehnten Jahrhunderts war. SASCHA FEUCHERT

Etty Hillesum: "Ich will die Chronistin dieser Zeit werden". Sämtliche Tagebücher und Briefe.

Aus dem Niederländischen von Christina Siever und Simone Schroth. Verlag C. H. Beck, München 2023. 989 S., geb.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Ich will die Chronistin dieser Zeit werden" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.