Besprechung vom 11.10.2025

Besprechung vom 11.10.2025

Ein Fischerdorf wird zum Fluchtort

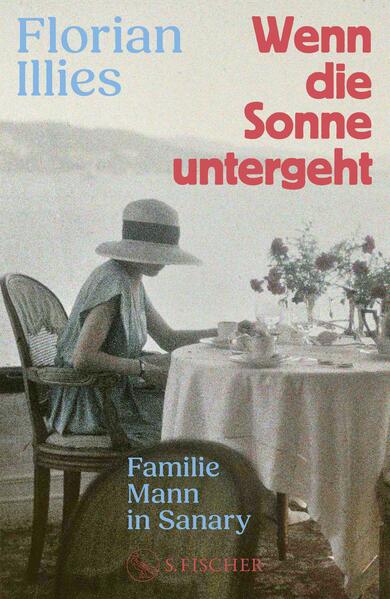

Für seine Geschichte über die Emigranten um Thomas Mann in Sanary liest Florian Illies unveröffentlichte Tagebücher.

Von Sandra Kegel

Von Sandra Kegel

Wie alle Exilgemeinschaften knüpften auch die Deutschen, die sich vor dem NS-Terror nach Los Angeles retten konnten, ein enges Geflecht aus Arbeits- und Freundschaftsbeziehungen. Man lud sich zum Tee ein, feierte Geburtstage, las einander aus Manuskripten vor und erinnerte sich an vergangene Tage. Einige kalifornische Emigranten hatte die Flucht dabei Jahre zuvor schon einmal zusammengeführt, in Sanary-sur-Mer an der südfranzösischen Küste. Deshalb bezeichnete Lion Feuchtwangers Frau Marta Pacific Palisades später als "eine Art gigantisches Sanary".

Tatsächlich kreuzten sich in dem hügeligen Stadtteil von Los Angeles die Wege vieler, die nach ihrer überstürzten Flucht 1933 zunächst in Südfrankreich gestrandet waren: die Manns, die Feuchtwangers, Bertolt Brecht, die Malerin Eva Herrmann und andere mehr. In Büchern über das deutsche Exil wird dieser dunkle Sommer von Sanary oft nur am Rande erwähnt. Entweder konzentrieren sie sich auf das Drama der späteren Fluchtwege wie Uwe Wittstock in "Marseille 1940", oder sie nehmen die amerikanischen Exiljahre in den Blick wie Thomas Blubacher in "Weimar unter Palmen" oder Martin Mittelmeier in "Heimweh im Paradies".

Dass Sanary in jenem Sommer 1933 kurzzeitig zum Zentrum der deutschen Emigration wurde und Vorläufer von Pacific Palisades, wo sich später so viele Emigranten niederließen, dass man sich auf dem Kurfürstendamm wähnte, wie der Filmkritiker Rolf Nürnberg in den Dreißigerjahren bemerkte, erzählt Florian Illies in "Wenn die Sonne untergeht". Das Buch schließt eine Lücke, wobei der Untertitel "Familie Mann in Sanary" nur die halbe Wahrheit verrät. Zwar steht die Schriftstellerfamilie im Zentrum, doch nimmt Illies auch die verschüttete Exilgemeinde in den Blick, die unter dem Schock des Reichstagsbrands in Sanary noch nicht ahnt, was aus ihnen und Deutschland wird.

Die Erzählung setzt am 11. Februar 1933 an. In der "Poschi", der Münchner Mann-Villa, steckt man in letzten Reisevorbereitungen. Thomas und Katia brechen zu einer Vortragsreise auf. Danach will man sich im Waldhotel in Arosa erholen, dessen Speisesaal Thomas Mann im "Zauberberg" verewigt hat. Tags zuvor war Annemarie Schwarzenbach zu Besuch gewesen und hatte den Eltern frische Blumen und Klaus und Erika frische Drogen mitgebracht.

Während Thomas und Katia Mann ahnungslos aufbrechen - sie wissen nicht, dass sie erst in sechzehn Jahren wieder deutschen Boden betreten werden -, flieht Heinrich Mann nur zehn Tage später aus Berlin Richtung Frankreich. Am selben Tag, Illies spricht von "verstörender Gleichzeitigkeit", laden Erika und Klaus noch zum "Pfeffermühlen-Ball" in München. Doch bald schon ist ihnen klar, dass eine Rückkehr der Eltern ausgeschlossen ist. Der Vater aber möchte zurück. Keinesfalls will der Nobelpreisträger den Eindruck hinterlassen, "diese Kreaturen", die jetzt an der Macht sind, könnten ihn vertreiben.

"Kann nicht recht essen und nicht recht schlafen", notiert er. Der Gedanke eines "vollständigen Umsturzes seiner Existenz" erschüttert ihn. Da ist Klaus, der wie Erika vier Wochen später Deutschland verlassen wird, schon weiter. Noch im Zug notiert er: "Beginn der Emigration", während sein Vater immer noch glaubt, bei Hitler könne es sich nur um einen Irrtum handeln. Was jetzt folgt, beschreibt Illies als ein atemloses Hin und Her, wie es wohl alle Flüchtlinge erleben. Den Beteiligten schwirren tausend Gedanken gleichzeitig durch den Kopf. Soll man nach Zürich? Was wird aus dem Haus? Wohin mit den betagten Pringsheims? Und warum ist das Mönle noch in Berlin? Soll man zu Alma Mahler nach Venedig oder doch zu Hesse nach Lugano? Heinrich rät zu Südfrankreich, Erika reist nach Arosa, und verschiedene Kinder werden damit betraut, Bücher und Tagebücher, Geld und Kleidung aus München zu retten, ehe die SA das Haus beschlagnahmt. Die Lage spitzt sich zu, Mann wird immer nervöser: "Schüttelfrost u. Furcht, die vernünftige Besinnung zu verlieren."

Aus allen Himmelsrichtungen stranden sie schließlich in Sanary. Als Erste kommen Klaus und Erika am 1. Mai. Sie kennen die verträumte Hafenstadt von früher, doch jetzt ist sie ihr Fluchtort. Immer neue Figuren führt Illies in sein Panorama ein, das chronologisch von Februar bis September 1933 erzählt. Und wer trifft hier nicht alles aufeinander: die alte Freundin Sybille, Baronin von Schoenebeck, spätere Sybille Bedford, deren morphiumabhängige Mutter in Sanary lebt, die Huxleys, die in den Hügeln wohnen und nicht viel mitbekommen von den Sorgen ihrer Emigrantenfreunde, Eva Herrmann, Arnold und Beatrice Zweig. Auch Bertolt Brecht hat es hierher geschafft, allerdings nicht mit Helene Weigel, sondern mit seiner Geliebten Grete Steffin, die er gerade erst zur Abtreibung gezwungen hat. Und auch die Feuchtwangers sind bald da und machen sich längst keine Illusionen mehr. Ihr Haus in Grunewald, das sie gerade erst bezogen hatten, wurde bereits von der SA verwüstet.

In Deutschland war man sich aus dem Weg gegangen. Wie die Manns und die Feuchtwangers nunmehr als Flüchtlinge aufeinander angewiesen sind und einander annähern (müssen), beschreibt Illies in vielen anschaulichen Szenen. Endlich kann man auch das Haus "La Tranquille" beziehen, doch die Situation ist alles andere als ruhig. Zwar sind alle Kinder raus aus Deutschland, Katia kann aufatmen, doch Golo ist schon bald verzweifelt: "Jetzt ist die Familie das Einzige, was mir geblieben ist; das kann nicht gut gehen." Auch Klaus wird eine bittere Niederlage erfahren, als sein Vater sich von dessen Emigrantenzeitung in Amsterdam zurückzieht. "Thomas Mann ist einfach naiv", kommentiert dies Joseph Roth: "Er hat die Gnade, besser zu schreiben, als er denken kann." Und auch Illies fällt es "unendlich schwer", über Manns Schweigen 1933 zu urteilen.

Illies' Fähigkeit, filmisch zu erzählen, als säße man selbst mit den Manns beim Mittagstisch, kann misstrauisch machen. Woher weiß er das, fragt man sich, wenn er eine Unterhaltung oder einen Streit so plastisch wiedergibt, nur um wenige Absätze später den Beleg für diese Szene oder jene Regung elegant eingeflochten zu erhalten. Aus der Danksagung geht außerdem hervor, dass er auf Nummer sicher gehen wollte und sich mit führenden Mann-Forschern austauschte. Vor allem aber, dass er unveröffentlichte Tagebücher von Golo Mann, Lion Feuchtwanger und Arnold Zweig aus dem Jahr 1933 einsehen konnte, verleiht seiner Erzählung ihren erfrischend unverbrauchten Ton.

So viel ist über die Manns geschrieben worden, diese schwierige Familie, dass darunter die schriftstellerischen Werke fast zu verschwinden drohten. Doch das Sanary-Kapitel lässt man sich gern aus diesem faszinierenden Blickwinkel erzählen. Es endet mit dem Ende des Sommers 1933: Die Emigranten müssen weiterziehen. Es verschlägt sie in sämtliche Weltgegenden, aber einige gelangen nach Pacific Palisades und werden dort aufs Neue Nachbarn - kein kleiner Trost in finsteren Zeiten.

Florian Illies:

"Wenn die Sonne untergeht." Familie Mann in Sanary.

Verlag S. Fischer, Frankfurt am Main 2025. 336 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.