Besprechung vom 15.07.2025

Besprechung vom 15.07.2025

So ein Ministerium bleibt immer konservativ

Frieder Günther untersucht die deutsche Verwaltungskultur und kommt zu bemerkenswerten Einsichten

Die zeithistorische Institutionenforschung erlebte in den letzten 15 Jahren eine Hochkonjunktur. Mittlerweile hat beinahe jede deutsche Zentralbehörde ihre geschichtswissenschaftliche Aufarbeitung zur NS-Zeit und zum Problem ihrer Kontinuitäten gefunden. Es ist also gar nicht so leicht, hier eine Studie mit eigenem Profil und weiterführenden Erkenntnissen zu liefern. Frieder Günther, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Münchner Institut für Zeitgeschichte, gelingt dies in seinem Buch, einer Berliner Habilitationsschrift, dennoch in beeindruckender Weise.

Der Grund dafür liegt darin, dass die Arbeit eine weite, komparative Perspektive wählt. Sie berücksichtigt souverän die vorliegenden Behördenstudien und Forschungsthesen und bietet davon ausgehend einen stärker synthetisierenden Blick. Sie vergleicht die zentralstaatlichen Innenministerien epochenübergreifend über einen längeren Zeitraum hinweg, startet mit dem im Kaiserreich gefundenen institutionellen Arrangement und analysiert dann die Traditionen und Beharrungskräfte wie Veränderungen und Dynamiken über alle politischen Systembrüche hinweg bis in die Mitte der Siebzigerjahre. Und sie eröffnet überdies für die Nachkriegsperiode das interessante Spannungsfeld zwischen west- und ostdeutschem Verwaltungsverständnis, indem sie auch das DDR-Innenministerium einbezieht.

Methodisch wird die Untersuchung einerseits geleitet von den Ansätzen der modernen Verwaltungskulturforschung, die nicht nur normative Grundlagen, Geschäftsordnungen und Entscheidungen betrachtet. Verwaltungskultur geht weit darüber hinaus, erfasst das Verwaltungshandeln im eigendynamischen Prozess der täglichen Verfahren und umgreift informelle und kommunikative Gepflogenheiten und die binneninstitutionelle "corporate identity" ebenso wie die Einflüsse der Selbst- und Fremddeutungen der Organisationen.

Zum anderen lässt sich der Autor von den organisationssoziologischen Interpretationen Nikas Luhmanns (unter anderem zur legitimatorischen Funktion von administrativen Verfahren) inspirieren. Verwaltungen entfalten nicht nur eine gewisse systemische Trägheit - gemäß dem Spruch, wonach Verwaltungsrecht besteht, während Verfassungsrecht vergeht. Sie sind zudem ein Spiegel politischer Ordnungen und ihrer Pfadabhängigkeiten, weil sich in ihnen der neuzeitliche Staat wie nirgendwo sonst greifen lässt. Sie drängen sich in alle Lebensbereiche, können Staaten legitimieren oder delegitimieren. Der moderne Staat ist in der Tat immer ein Verwaltungsstaat, und die machtvolle, selbst- wie traditionsbewusste innere Verwaltung ist gewissermaßen das Kondensat staatlicher Ordnung und staatlichen Selbstverständnisses.

Frieder Günther verfährt zunächst in chronologischen Abschnitten. Sie orientieren sich an den klassischen Zäsuren 1918, 1933 und 1945 und zielen darauf, die verwaltungskulturellen Charakteristika und Entwicklungen der vier Innenministerien im Kontext der unterschiedlichen politischen Systeme herauszuarbeiten und dabei vornehmlich Umfang und Grenzen der jeweiligen institutionellen Anpassungsvorgänge und des Wandels von Verwaltungsstrukturen wie des Selbstverständnisses der Mitarbeiter in den Blick zu nehmen.

Am Beginn steht die Weimarer Republik, die als "Experimentierfeld" gedeutet wird, sich auch verwaltungskulturell durch zahlreiche Ambivalenzen auszeichnete und nicht wenige Herausforderungen und Brüche aufwies - hier der Traditionsbestand der institutionellen Formierungs- und für die meisten Beamten persönlichen Prägephase des Kaiserreichs, dort die Anpassungserfordernisse zunächst unter den Vorzeichen der neuen parlamentarischen Demokratie, seit 1930 unter denjenigen des zunehmend autoritär verformten Verwaltungsstaates der Präsidialregime.

Das gleitet über in die NS-Zeit mit einer eigentümlichen "Mischung aus Altem und Neuem", die der Verwaltung zuerst neue Einflüsse eröffnete und einen wahren "Schöpfungsrausch" autoritär-exekutiven Tuns entfachte, dann aber die Institution mehr und mehr den Logiken und Konkurrenzen des polykratischen Führerstaates unterwarf, auch interne Verwerfungen und Politisierungstendenzen provozierte (zum Beispiel mit der weitgehenden Verselbständigung der Polizeiabteilung) und zu einem deutlichen Machtverlust im Krieg führte.

Nach 1945 erfolgte die Periode einer (Re-)Etablierung rechtsstaatlicher Verwaltungspraxis in Besatzungszeit und Bundesrepublik, einerseits wieder mit großer Beharrungskraft und der Wahrung vieler, auch problembehafteter Kontinuitäten, einschließlich der Abwehr alliierter Reformideen zum Berufsbeamtentum, andererseits und vermehrt seit den Sechzigerjahren jedoch auch mit erkennbaren Lernprozessen und einer Modernisierung "in Grenzen", also einer Anpassung des Ministeriums an die Bedingungen der liberal-pluralistischen Staatsverfassung.

Davon abgesetzt und als Sonderweg klassifiziert wird schließlich die Rolle des Innenministeriums in der DDR, in der sich das Ressort nach dem sozialistischen Neubeginn der SED-Führung unterwarf und es in die für viele Ministeriumsmitarbeiter bitter erfahrene "konsolidierte Zweitrangigkeit" abglitt.

Den Abschluss der Studie bildet ein querliegendes systematisches Kapitel, das institutions- und zeitübergreifend zwei verwaltungskulturell besonders aussagekräftige Handlungsfelder thematisiert: nämlich die Beamten- und Angestelltenpolitik sowie die Überlegungen zu und das Gewicht von Verwaltungsreformen.

Nicht zuletzt mit diesem vergleichenden Zugriff schält sich die strukturelle Andersartigkeit des DDR-Ministeriums heraus, in dem sich doch ein grundsätzlich anderes institutionelles Profil zeigte. Es spielte auf beiden Handlungsfeldern im Rahmen des größeren Institutionengefüges kaum eine Rolle, zeigte Aktivitäten allenfalls nach innen, vollzog auch einen weitgehenden personellen Bruch. Demgegenüber verfügten die drei (west-)deutschen Innenministerien über einen ungleich "weitreichenderen Führungs- und Gestaltungswillen nach außen". Sie standen insgesamt in viel stärkeren institutionellen Kontinuitäten und Abhängigkeiten zueinander. Die feste Orientierung an Staat und Nation/Reich, viele traditionelle Ressentiments (Antikommunismus, Antisemitismus), die juristische Ausbildung und der elitäre Habitus des sachbezogenen Beamten, die ordnungsstiftenden Prinzipien einer schriftlichen und streng hierarchisch-legalistischen Behördlichkeit (Referentensystem) prägten da durchgehend das institutionelle Selbstverständnis.

Selbst der NS-Staat änderte das - allen rassischen "Säuberungen" und eines "präzedenzlos" steigenden politischen Konformitäts- und Mobilisierungsdrucks zum Trotz - nicht wirklich fundamental: Der diktatorisch-verbrecherische "Maßnahmenstaat" trat vielmehr in enge Verschränkung zum weiter funktionierenden traditionellen "Normenstaat" und führte bei weitgehender Mitarbeiterkonstanz eingespielte Muster des Verwaltungshandelns oft bruchlos fort. Das relativiert oder modifiziert gleichermaßen die auf Dichotomie bauende Doppelstaatstheorie Ernst Fraenkels wie die neueren Postulate einer spezifischen NS-Verwaltung (R. Hachtmann) oder eines Staates in dauernden Ausnahmezuständen (S. Middendorf).

Über die gebotene Erkenntnisfülle im Detail hinaus sind das bemerkenswerte strukturelle Einsichten zur langen Dauer der "Verwaltungsmaschinerie". Sie zeigen den Wert synthetisierend-vergleichender Institutionenforschung, die sich gleichsam in der zweiten Welle auf dem Fundament der zahlreichen Studien zu Einzelministerien vollziehen kann. BERNHARD LÖFFLER

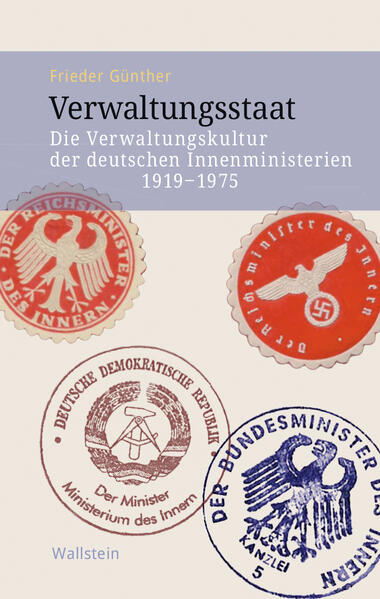

Frieder Günther: Verwaltungsstaat. Die Verwaltungskultur der deutschen Innenministerien 1919-1975.

Wallstein Verlag, Göttingen 2025, 329 S.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.