Zustellung: Do, 22.05. - Sa, 24.05.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

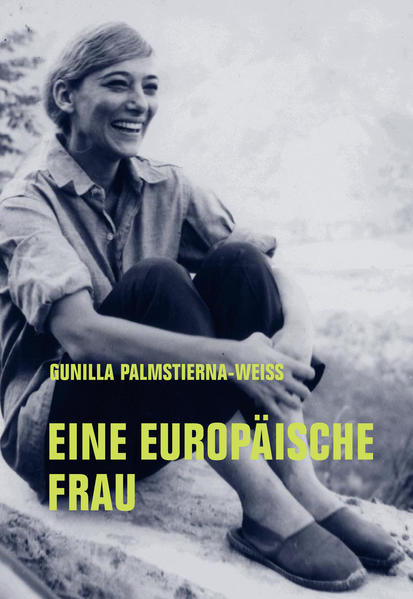

Ausgehend von ihren Vorfahren in Deutschland und Schweden beschreibt Gunilla Palmstierna-Weiss ihr Leben: eine jüdische Buchdrucker-Familie mütterlicherseits und der Großvater väterlicherseits, Außenminister der ersten sozialdemokratischen Regierung in Schweden. Im Zweiten Weltkrieg konnte ihre Familie mit dem letzten Zug aus Nazideutschland nach Holland fliehen. Palmstierna-Weiss erzählt vom Erwachsenwerden in den dunklen Jahrzehnten. Erst nach ihrem Studium in Amsterdam und Paris kommt sie endgültig zurück nach Schweden und erlebt die Boheme in den 50ern in der Stockholmer Altstadt. Im Zuge ihrer Arbeit am Theater lernt sie Peter Weiss kennen, den sie heiratet und mit dem sie auch eine Arbeitsgemeinschaft bildet. Viele Reisen prägten ihr Leben (USA, Mexiko, Kuba und Vietnam). Erst machte sie als Keramikerin Karriere, schließlich entschloss sie sich Theater- und Opernausstatterin zu werden. Dies führte zur Zusammen arbeit mit einer Vielzahl an bekannten Regisseuren: Ingmar Bergman, Peter Brook, Fritz Kortner, Götz Friedrich in Stockholm, München, New York und der ganzen Welt. All diese, aber auch Freundinnen wie Siri Derkert oder Freunde wie Olof Palme werden von Palmstierna-Weiss liebevoll porträtiert.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

14. September 2022

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

600

Autor/Autorin

Gunilla Palmstierna-Weiss

Übersetzung

Jana Hallberg

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

schwedisch

Produktart

gebunden

Abbildungen

60 Abb.

Gewicht

794 g

Größe (L/B/H)

201/139/46 mm

ISBN

9783957325174

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Besprechung vom 23.11.2022

Besprechung vom 23.11.2022

Mit Bildern den Blick erweitern

Viel mehr als Witwe: Kurz nach Übersetzung ihrer Memoiren ist Gunilla Palmstierna-Weiss gestorben

Allein das Personenregister am Ende des Bandes umfasst mehr als achthundert Namen auf fünfzehn Seiten. Es ist ein nicht nur kulturelles, sondern auch politisches Who's Who des schrecklichen zwanzigsten Jahrhunderts (dem allerdings bisher kein weniger schreckliches gefolgt ist). Das Memoir von Gunilla Palmstierna-Weiss ist ein zwar selbstbewusstes, aber keineswegs selbstbezügliches Buch, sondern weitet von Anfang an den Blick. Umso trauriger stimmt die Nachricht, dass die Autorin am vergangenen Sonntag im Alter von 94 Jahren gestorben ist.

Dass ihre Erinnerungen, die kurz zuvor unter dem Titel "Eine europäische Frau" erschienen sind, ein derart weites Panorama eröffnen, ist kein Zufall: Die 1928 in Lausanne geborene spätere Bühnenbildnerin war offenbar mit einem überdurchschnittlichen visuellen Gedächtnis begabt. So beschrieb sie in "Eine europäische Frau" etwa die Wohnung des Rotterdamer Psychoanalytikers René de Monchy, des zweiten Ehemanns ihrer Mutter Vera, inklusive der Praxisräume über anderthalb Seiten in allen Einzelheiten und bis in die Farbgebung. Diese Schilderung ist in ihrer Präzision nur ein Beispiel und schafft schon früh bei der Lektüre das Gefühl, dass man Gunilla Palmstierna-Weiss auch bei ihren nahezu enzyklopädischen Lebenserinnerungen vertrauen darf, die in Schweden bereits 2013 erschienen waren, für die deutsche Ausgabe von der Autorin aber noch einmal überarbeitet und von Jana Hallberg sehr flüssig übersetzt wurden.

Schon die wie Puzzles zusammengesetzten verschiedenen Geschichten der Familien, die für das eigene Leben der Autorin den Hintergrund bilden (das Buch beginnt 1838 mit der Geburt ihres Urgroßvaters mütterlicherseits, Peder Herzog, in Oppenheim bei Mainz), greifen tief aus und bilden Teile eines europäischen gesellschaftlichen Kaleidoskops der letzten beiden Jahrhunderte. Väterlicherseits trug der Urgroßvater den Namen Palmstierna und war Oberzeremonienmeister am Königlichen Hof und zudem Minister. Dieser Name ist es dann auch, der den aus Deutschland geflohenen Schriftsteller Peter Weiss, als er Gunilla Palmstierna zum ersten Mal begegnete, zu der Frage veranlasste: "Wohl auf einem Landsitz geboren?" Diese leichte Provokation durch Weiss, der selbst der Sohn eines erfolgreichen Unternehmers war, deutet auf eine schwedische Gesellschaft mit sehr gefestigten Klassenverhältnissen hin, in der das heutige IKEA-Du und die sogenannten flachen Hierarchien noch nicht zu ahnen waren.

"Was erwidert man darauf? Ich erzählte von meiner Arbeit und meinen Zukunftsplänen, auch etwas über meine Herkunft, über die Länder, in denen ich gelebt hatte, ein wenig über den Krieg in Holland und über meine politische Haltung." Der entscheidende Moment war vielleicht der, als sie ihm erzählte, sie habe unter dem Namen ihres damaligen Mannes Mark Sylwan, eines bekannten Zeichners, den Umschlag zur schwedischen Ausgabe von Bretons "Nadja" gemacht. "Peter wunderte sich darüber, dass ich es überhaupt gelesen hatte." Sehr viel später, im Jahr 1972, wird die gemeinsame Tochter Nadja getauft werden.

"Aufbruch" ist das Kapitel betitelt, das diese Anekdote enthält. Gemeint ist damit aber nicht der Aufbruch in eine neue Liebesbeziehung oder Ehe (die erst Jahre später, 1964, aus pragmatischen Gründen geschlossen wurde), sondern Gunilla Palmstiernas Aufbruch in die eigene künstlerische Tätigkeit, zunächst als Keramikerin. "Eine europäische Frau" ist keineswegs ein Erinnerungsbuch der Witwe von Peter Weiss, sondern das einer jederzeit selbständigen Künstlerin. Soweit Peter Weiss darin eine herausragende Rolle spielt, liegt es daran, dass die beiden nach Bezug einer gemeinsamen Wohnung ihren Arbeitsalltag geteilt und bei vielen Projekten eine Produktionsgemeinschaft gebildet haben. Es ist gewiss nicht unwesentlich, dass ihr Durchbruch als Bühnenbildnerin mehr oder weniger mit Weiss' "Marat/Sade" am Berliner Schillertheater und danach in New York erfolgte, beides unter der Regie von Peter Brook. Aber auch ohne das hätte sie ihren Weg gemacht, wäre die langjährige Zusammenarbeit mit Ingmar Bergman zustande gekommen (über dessen Zwangsneurose in puncto Pünktlichkeit es hier einige hübsche Geschichten zu lesen gibt).

Die Schlüsselsequenz im Buch, soweit es um ihre Arbeit geht, umfasst zwei Seiten unter der Überschrift "Ausgangspunkt" und beginnt so: "Seit frühester Kindheit ist das Bild etwas, in das ich eingetreten bin, und via Bild habe ich den Blick auf die innere und äußere Wirklichkeit erweitert." Und später: "Bei meiner Arbeit denke ich in Bildern." Von diesem Ausgangspunkt aus entwirft Palmstierna in der Folge so etwas wie eine Theorie des Bühnenbildes als "Bestandteil einer Inszenierung, die sich ihrerseits in einem sozialen Kontext befindet". Das Bühnenbild sei Teil des Stückes, aber keine Illustration. Realismus ist erlaubt, Naturalismus nicht. "Mit Hilfe des Visuellen sollen beim Zuschauer Assoziationen hervorgerufen werden. Schließlich gehen wir ja nach einer Vorstellung mit Bildern auf der Netzhaut nach Hause." Zu diesem gesamten visuellen Bereich gehören selbstverständlich auch die historische und soziale Einstufung des Stückes durch die entsprechenden Kostüme: "Es ist wichtig . . ., bei jeder Kostümprobe vor Ort zu sein. Das Kostüm ist die zweite Haut des Schauspielers."

Wie ihre Arbeit funktionierte, stellt Palmstierna dann anhand verschiedener Inszenierungen dar, an denen sie mitgewirkt hat, in Zusammenarbeit mit Regisseuren wie Kortner, Peter Brook und natürlich immer wieder Bergman, mit dem sie das erste Mal bei der Inszenierung von Peter Weiss' "Die Ermittlung" am Stockholmer Dramaten zusammengearbeitet hatte.

Es versteht sich, dass die Erinnerungen nicht in der Welt der Kunst und des Theaters verbleiben. Schon durch ihren Geburtsjahrgang war Gunilla Palmstierna-Weiss eine ideale Zeitzeugin des zwanzigsten Jahrhunderts, zumal sie bereits die familiären Wirren ihrer Kindheit und Jugend durch mehrere Länder (und mehrere Sprachen) getragen hatten. Im Mai 1940 erlebte die Zwölfjährige die Bombardierung von Rotterdam, die die Familie nur um Haaresbreite überlebte, und in den folgenden Jahren die deutsche Besatzung in Holland. Sehr lange weigerte sie sich nach dem Krieg, Deutsch zu sprechen, und Peter Weiss erfuhr erst 1962, nach seiner Einladung zur Gruppe 47, dass sie diese Sprache überhaupt beherrschte. (Im Abbildungsteil des Buches finden sich von dieser Tagung prägnante Zeichnungen der Autorin von Ernst Bloch, Marcel Reich-Ranicki, Jürgen Habermas, Erich Fried, Günter Grass und anderen.) Mit Peter Weiss fuhr sie 1965 nach Auschwitz, um für "Die Ermittlung" zu recherchieren. Mit einer ganzen Gruppe, zu der unter anderen auch Marguerite Duras und der "recht überhebliche" Jorge Semprun gehörten, reisten die beiden 1967 nach Kuba, wo Gunilla Palmstierna der dortige machismo Probleme bereitete. 1968 waren sie auf Einladung in Nordvietnam.

Neben den Reflexionen zur Arbeit als Bühnenbildnerin ("Gedanken zu Bild und Raum") liegt eine der größten Stärken des Bandes in der Kunst des Porträts ihrer Mitmenschen. Das kann knapp und anekdotisch sein, wie im Fall des irischen Schauspielers Patrick Magee, der in New York den De Sade spielte und direkt vor der Premiere mit einem Kasten irischen Starkbiers aufwartete: "Er versicherte mir, das sei kein Problem, da er wie sein Vater Alkoholiker sei und das für seine Arbeit brauche. Ich bekam auch zu wissen, dass sein Vater mit neunundneunzig Jahren im Rausch in der Badewanne ertrunken ist." Es können ausführliche, sehr analytische Porträts sein, die manchmal auch das eher kritische Urteil nicht scheuen. Und es gibt das zehnseitige Porträt der Filmproduzentin und langjährigen Freundin Anna-Lena Wibom. Diese zehn Seiten sind so voller Wärme und Dankbarkeit für eine zuletzt mehr als siebzig Jahre umfassende Freundschaft, dass sie allein es schon lohnen, das Buch zu lesen. Die restlichen 589 Seiten aber auch. JOCHEN SCHIMMANG

Gunilla

Palmstierna-Weiss: "Eine europäische Frau".

Aus dem Schwedischen von Jana Hallberg.

Verbrecher Verlag,

Berlin 2022. 599 S., Abb., geb.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Eine Europäische Frau" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.