Besprechung vom 11.10.2025

Besprechung vom 11.10.2025

Ein vollendetes Instrument der Freiheit

Er tut bescheiden, dabei ist er aus unserem Alltag nicht wegzudenken: Hanns Zischler verbeugt sich vor dem Bleistift.

Von Hannes Hintermeier

Von Hannes Hintermeier

Einen Platz auf der Liste der größten Erfindungen der Menschheit hat der Bleistift sicher. Kein Schreibgerät ist universeller, weiter verbreitet, kostengünstiger. Er funktioniert sogar unter Wasser. Zugleich machen sich seine Nutzer kaum Gedanken über das Schreibwerkzeug, als wäre es immer schon dagewesen. Dabei kam seine industrielle Produktion erst vor zweihundert Jahren richtig in Schwung. Dreißig Jahre sind vergangen, seit der amerikanische Technikhistoriker Henry Petroski dem Gebrauchsgegenstand eine mehr als vierhundertseitige Geschichte gewidmet hat.

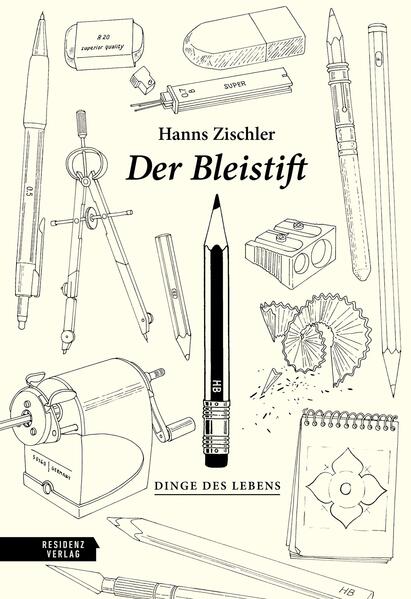

Auf dem Buchmarkt ist die kursorische Liebeserklärung an den Bleistift der Normalfall. Auch Alexander Kluys' "kleine Kulturgeschichte" des Bleistifts, soeben bei Limbus erschienen, kommt mit neunzig Seiten aus. Hanns Zischler, der 1947 geborene Schauspieler, Schriftsteller und Fotograf, begnügt sich bei seinem Essay, der in der Reihe "Dinge des Lebens" bei Residenz erschien, mit sechzig Seiten, angereichert mit Illustrationen von Hanna Zeckau, geschmackssicher gestaltet.

Hanns Zischler stammt aus Nürnberg. Der Stammsitz des größten Bleistiftherstellers der Welt liegt sechs Kilometer Luftlinie von der Kaiserburg entfernt. Die Bleistiftgeschichte ist aber zunächst keine fränkische Heimaterzählung, sie beginnt im Vereinigten Königreich. Zweihundert Jahre nachdem Bauern 1564 "in den Hügeln des cumbrischen Borrowdale im Erdreich (...) auf ein silbermatt glänzendes, fettiges Mineral stießen, mit dessen Hilfe sich die geschorenen Schafe leicht markieren ließen", wurden auf dem Kontinent, erst in Italien, dann von 1662 an in Nürnberg von "Bleyweißstefftmachern" die ersten Bleistifte gefertigt - "eine seltene und teure Kuriosität".

Der Durchbruch kommt hundert Jahre später, als ein Schreiner aus Stein bei Nürnberg, Kaspar Faber sein Name, Graphitminen mit einem hölzernen Schaft ummantelt. Um die Mine - einen dünnen Keramikstab aus einer Ton- und Graphitmischung - brennen zu können, musste erst einmal der Grundstoff aus England beschafft werden. Graphitvorkommen in Bayern und im benachbarten Böhmen gab es, aber die waren nicht gut genug. Als Mitte des 19. Jahrhunderts in Sibirien hochwertiger Rohstoff entdeckt wurde, sicherte sich Fabers Urenkel Johann Lothar Freiherr von Faber deswegen mit den Grubenrechten "eine Art Monopol", so Zischler.

Unternehmerischer Einsatz wurde durch sozialen Aufstieg belohnt. Die Vermählung von Lothars Enkelin Ottilie mit dem Grafen zu Castell-Rüdenhausen ermöglichte es, die Firma in Faber-Castell umzubenennen. Der Rest ist globalisierte Welterfolgsgeschichte. Faber-Castell produziert 2,3 Milliarden Stifte im Jahr, aus brasilianischen Pinien und kalifornischen Zedern, in, wie der Autor schreibt, "ingenieurstechnischer Vollendetheit". Wer sich ein Bild davon machen möchte, wie aufwendig das Verfahren ist, suche im Netz nach Videos. Es lohnt sich.

Zischler schreibt keine Technikgeschichte, da bedient er sich ungeniert bei Petroskis erwähntem Standardwerk, etwa wenn dieser über die Herstellung von Minen schreibt: "Die Beherrschung der chemischen Formeln für Graphit und Ton und der Thermodynamik des Brennofens reicht nicht im Entferntesten dazu aus, eine bessere Bleistiftmine herzustellen." Zischler schaut lieber ganz genau hin und erkennt nicht nur im Schreibakt, sondern in der "Tilgung der Graphitspur" - vulgo dem Ausradieren, entweder mit einem am Stiftende befestigten Radiergummi oder mittels eines losen "Ratzefummels" - "fast gewalttätige Züge". Und doch gehörten sie untrennbar zueinander, schreibt Zischler, eine "Art ,produktive Negation' verbindet die beiden Enden miteinander, sie verzehren und reiben sich auf."

Wie es sich für einen intellektuellen Spaziergänger von Rang Zischlers gehört, stöbert er in seiner Bibliothek und zieht überraschende Funde aus dem Regal. Da geht es zum Beispiel um den KZ-Häftling Stefan Lorant, der seine Notate in winziger Schrift auf Klopapierschnipseln festhielt und 1935 in dem Buch "I Was Hitler's Prisoner" veröffentlichte (bis es ins Deutsche übersetzt wurde, gingen fünfzig Jahre ins Land). Wir durchstreifen das Bleistiftgebiet Robert Walsers, lernen Steno bei Franz Xaver Gabelsberger, lesen Passagen aus Nabokovs "Einladung zur Enthauptung", Hans Christian Andersens "Der Flaschenhals", Kafkas "Briefen an Milena". Weitere Bleistift-Zitate liefern Warlam Schalamow, Schnitzler, Beethoven, Droste-Hülshoff, Jean Paul, Goethe und Thomas Mann.

In der bildenden Kunst spielt der Bleistift für Skizzen eine wichtige Rolle, über "tonale Gradation", vulgo die Härte der Mine, können Glaubenskriege ausbrechen. Zischler durchmisst diese Welt von Lavater über Goethe, Rodin und Beckmann bis Menzel und beschreibt, was physikalisch vor sich geht: "Das Papier zerreibt und schmirgelt die Bleistiftspitze, so wie umgekehrt der Stift die intakte Oberfläche, die Haut des Papiers, ritzt und tätowiert."

Nicht zufällig widmet der Autor seinen Essay dem 2021 verstorbenen Zeichner Gerhard Faulhaber. Der hat es mit seinem Bleistift vermocht, Röntgenbilder, die bei Grenzkontrollen von Lkw-Aufbauten gemacht werden, um den Laderaum nach möglicher menschlicher Fracht von Schleusern zu durchleuchten, in aus sich heraus leuchtende Bilder zu verwandeln. In seinem Nachruf schrieb Zischler in der "taz": "Faulhabers Bleistift bestäubt und betäubt das makellose Blatt." Zischler bestäubt das Papier mit Impressionen, Erinnerungen, Zitaten - verzaubert von einem Gerät, "das sich aufbraucht und veräußert und seine Schale in bittersüß duftenden, bunten Holzkringeln abwirft".

Hanns Zischler: "Der Bleistift".

Mit Illustrationen von Hanna Zeckau.

Residenz Verlag, Salzburg 2025.

64 S., geb.,

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.