Zustellung: Sa, 31.05. - Di, 03.06.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

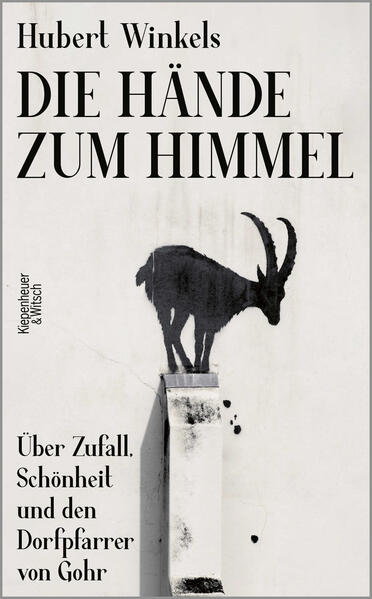

Waghalsig, klug komponiert, radikal - romantisch: ein moderner Bildungsroman

Der Literaturkritiker und Autor Hubert Winkels hat sich für sein grenzensprengendes Lebensbuch auf eine Vielzahl von Reisen begeben und die Exkursionen wie einen großen Zopf zu einem schillernden Ganzen verflochten.

Es sind Reisen in die eigene Kindheit in ein katholisches Dorf am Niederrhein, in die faszinierende Geschichte seiner Familie und in die Jahre seines intellektuellen Aufbruchs in das postmoderne, wilde Freiheitsdenken der 70er-Jahre. In die Welt der Literatur und des Kinos, der Musik und der Drogen, der religiösen Erfahrungen in all dem und in die Welt der aufklärenden Kritik.

Und es sind Entdeckungsreisen in alle Himmelsrichtungen: nach Moskau und Jerusalem, nach Tokio und Paris, Brasilien und China, nach Missouri und in die Oberlausitz, auf die Künstlerinsel Hombroich, zum Amselfeld im Kosovo, nach Stonehenge und nach Delphi.

Es sind Reisen in die Mythen der Antike, in die Kultur- und Kunstgeschichte und in die Museen der Welt, in die Geheimnisse der Weltreligionen, zu Reliquien, Ikonen, Kirchen und Friedhöfen, aber auch in die Welt der Ekstasen in Popkultur und Underground, Karneval, Fußball und Mode.

Die eigentliche Reise gilt dabei dem tiefen Zusammenhang aller Erfahrungen, der Transzendenz, dem Geheimnis der Verwandlung, dem lebendigen Geist in den weltlichen Dingen, die darauf warten, von uns berührt zu werden, symbolisch und körperlich.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

10. April 2025

Sprache

deutsch

Auflage

1. Auflage

Seitenanzahl

1024

Autor/Autorin

Hubert Winkels

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Gewicht

1036 g

Größe (L/B/H)

220/158/57 mm

ISBN

9783462008692

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»Eine ungeheure Wissensfülle hat hier Eingang gefunden, ein mit rheinländischem Humor und heiligem Ernst zu Papier gebrachter Wahrnehmungsfuror, der sich an nahezu allem abarbeitet, was dem Autor und Kulturredakteur im Laufe der Zeit begegnet ist. « Andrea Köhler, Die Zeit, Newsletter Was wir lesen

»Hubert Winkels offenbart uns, aus welcher Fülle des Schauens, Wissens und Kombinierens er seine Urteile schöpft. « Patrick Bahners, FAZ

»ein intellektuelles Feuerwerk« Eberhard Falcke, SWR Kultur

»Hubert Winkels offenbart uns, aus welcher Fülle des Schauens, Wissens und Kombinierens er seine Urteile schöpft. « Patrick Bahners, FAZ

»ein intellektuelles Feuerwerk« Eberhard Falcke, SWR Kultur

Besprechung vom 13.05.2025

Besprechung vom 13.05.2025

Die Anweisung zum seligen Lesen

Wenn die Welt ein Ganzes sein soll, geht sie unter die Haut: Der Literaturkritiker Hubert Winkels erzählt von der religiösen Erfahrung

Er hätte sogar Papst werden können. Als vorige Woche in Rom die Kardinäle sich einschließen ließen, um ihr von Michelangelo in himmlischer Farbvielfalt und mit höllischen Perspektivwechseln ausgemaltes Gefängnis erst mit einem neuen Papst an der Spitze der Prozession zu verlassen, wurde die Welt von den Zeitungen und Radiosendern wieder einmal mit der Information überrascht, dass allem hierarchischen Gewese zum Trotz jeder erwachsene getaufte männliche Katholik zum Bischof von Rom gewählt werden kann. Rein rechtlich gesehen natürlich. Ist der Gewählte noch kein Bischof, wird die Bischofsweihe unverzüglich nachgeholt. Die für diesen Akt in Canon 378 des Gesetzbuches der katholischen Kirche niedergelegte Bedingung erfüllt Hubert Winkels mit einer Gewissheit, die auf Erden nur im Mathematischen zu erlangen ist: Er ist "wenigstens fünfunddreißig Jahre alt". Man muss sogar von Übererfüllung sprechen. Exakt doppelt so viele Jahre der Versuchung, Prüfung und Läuterung, wie sie das Kirchenrecht von jedem Hirtenkandidaten verlangt, kann Winkels in die Waagschale legen, der am heutigen Dienstag sein siebzigstes Lebensjahr vollendet.

Zum Literaturpapst hat es der langjährige Literaturredakteur des Deutschlandfunks trotz opferreichen Mitwanderns auf dem synodalen Weg der Juryarbeit nicht gebracht, weil die Stelle erstens jahrzehntelang mit Marcel Reich-Ranicki besetzt war, er es zweitens auf ein Schisma mit seinem früheren Kölner Büronachbarn Denis Scheck hätte anlegen müssen und drittens die Proklamation ex cathedra seinem Naturell nicht behagt. Als Rundfunkredakteur ist er im gelobten Land der Einlösung der Pensionsberechtigung angekommen, doch als Mensch, der nicht von Brot allein lebt, ist er nun erst im besten Prälatenalter.

Soll man es für einen Zufall halten, dass die sixtinischen Juroren sich auf einen Jahrgangsgenossen von Hubert Winkels einigen konnten? In die Stimmung, solche Fragen zu stellen, wird versetzt, wer das Buch von Winkels liest, das vier Wochen vor dem Geburtstag bei Kiepenheuer & Witsch erschienen ist. Es handelt sich um ein autobiographisches Buch, das sehr ausführlich erläutert, warum der Autor einen Gedanken, der ihn zehn Jahre vor der Pensionsgrenze heimsuchte, nicht in die Tat umsetzte. "Im Jahr des Herrn 2010 dachte ich erstmals darüber nach, aus der katholischen Kirche auszutreten." Ausführlichkeit heißt hier nicht Umständlichkeit. Im Gegenteil: Ohne alle Umstände trägt Winkels Zeichen dafür zusammen, dass im Leben zusammentrifft, was bei näherer Betrachtung auch zusammenpasst. Momente des unverhofften Wiedersehens und Wiederlesens fesseln seine Aufmerksamkeit, und er entwickelt als Sammler solcher Erinnerungen so etwas wie eine Theorie der Aufmerksamkeit, die wir demnach unter der Voraussetzung schweifen lassen, dass wir Sinnmuster finden werden. Literatur ist das Musterbuch dieser Sinnmuster.

Als Anwendungsfall einer solchen bei glücklich langer Lebensdauer hintergründig einrastenden Hermeneutik der Regelmäßigkeiten erledigt sich das Problem des Kirchenaustritts sozusagen von selbst. Der Bekenntnisfall entfällt, die Lossagung aus der Gemeinschaft, in die der Autor hineingetauft wurde, als er in der Dorfkirche von Gohr am Niederrhein den Namen Hubert erhielt, den zufällig auch der Pfarrer trug, wäre eine disruptive Geste, für die es Jahrzehnte nach der Pubertät zu spät ist. Solche Überschlagsrechnungen muss man sich leisten können. Dass die gesegneten Verhältnisse orts- und zeitspezifisch sind, in ziemlich exakt datierbarem Sinne westdeutsch, ist in der Lebensbilanz mitbedacht. Winkels möchte uns nicht mit Bruchstücken einer großen Konfession imponieren; zum Fragmentarischen fehlt den Episoden, die er planmäßig durcheinanderwürfelt, das Harte und Scharfe.

Das gilt allerdings nicht für die sprachliche Gestaltung. Man nehme die Charakteristik eines Nebendarstellers der heilsgeschichtlichen Verrichtung der vergangenen Woche. Das Sakrament der Firmung spendet der Tochter des Autors in der Basilika St. Margareta in Düsseldorf-Gerresheim "ein Weihbischof aus der Erzdiözese Köln mit dem Namen Rainer Maria (wie Rilke) Woelki, ein jung wirkender, sehr dünner Mann mit spitzem, teils verschlossenem, teils naseweis wirkendem Gesicht". Nach dem Gottesdienst spendet er der ganzen Familie an der Kirchentür noch Glückwünsche, "und der Weihbischof und spätere Kardinal schreitet mit langen Schritten und sehr schnell dem Ausgang des Kirchengeländes zu, eine strebsam vorgebeugte Silhouette, wie von Wilhelm Busch gezeichnet".

Einige Seiten später begegnen wir Woelki schon wieder, im Konferenzsaal des Kölner Verlags von Winkels mit Blick auf Hauptbahnhof und Dom. In einer an wechselnden Orten tagenden Salonrunde ist dort von der Affäre um den als Bauherrn in Verruf geratenen Bischof von Limburg die Rede, und Winkels lässt sich dazu hinreißen, just an diesem hoffnungslosen Fall eines Unwürdigen den spirituellen Hintersinn ästhetischer Verausgabung zu rühmen: "Das Bild, das sich mir bei meiner sich emphatisch steigernden Prosahymne auf die phantastischen Wucherungen der christlichen Baukunst darbot, war das einer sehr scharf sich abzeichnenden Silhouette, die bei leichter Blickverrückung einen eng und streng gescheitelten Mund in einem leicht gesenkten Kopf auf einem wie gereckt geraden Körper in einem schwarzen Talar mit sehr festem Kragen erkennen ließ." In der Kölner Lokalpresse wurde unlängst vermerkt, dass Kardinal Woelki im Zuge der verweigerten Aufklärung der Missbrauchsskandale fast vollständig aus der Stadtöffentlichkeit verschwunden ist. Auch nach den jüngsten Gerichtsentscheidungen dürfte sich daran nichts ändern, aber die Kirchenhistoriker werden bei Winkels ein unüberbietbar plastisches Bild von Woelkis Physiognomie und Habitus finden.

Der Verlag nennt das Buch eine "Studie", was angesichts des Umfangs seltsam klingt. Es trifft aber erstens das zeichnerische Verfahren. Und zweitens ist das Buch tatsächlich eine Untersuchung. Ihr Gegenstand ist die körperliche Seite der Ahnung, dass es mit den Dingen in der Welt insgesamt eine Bewandtnis hat. Die Verkörperungen der religiösen Erfahrung im weitesten Sinne verfolgt Winkels in Rundgängen durch die Kulturgeschichte und durchgehend auch am eigenen Leib. Zum Papstnamen Leo hätte er etwas zu sagen, was sich nicht in der schnell entschlüsselten Anknüpfung an einen sozialpolitisch engagierten Vorgänger erschöpft. Bei Gott ist kein Ding unmöglich, aber dass der Verlag Winkels einen zweiten Band spenden wird, ist wohl nicht zu erwarten. Wenn er das Buch das "opus magnum" des Verfassers nennt, ist zwar ein opus maius denkbar. Seiner Machart nach gleicht das Buch aber dem Gott des ontologischen Gottesbeweises, über den hinaus Größeres nicht gedacht werden kann. Ein Kritiker ist zur Bündigkeit verdammt. Hubert Winkels offenbart uns, aus welcher Fülle des Schauens, Wissens und Kombinierens er seine Urteile schöpft. PATRICK BAHNERS

Hubert Winkels: "Die Hände zum Himmel". Über Zufall, Schönheit und den Dorfpfarrer von Gohr.

Mit Vignetten von Nicolas Mahler. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2025.

1024 S., Abb., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Die Hände zum Himmel" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.