Produktdetails

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

"Veras Stein" Vorabdruck in der Jüdischen Allgemeinen, 21. März 2025

"Das Buch beleuchtet auch die antisemitischen Schändungen des Friedhofs zu DDR-Zeiten, sie straften die Staatspropaganda von den allein zur Bundesrepublik gehörenden NS-Kontinuitäten nach 1945 Lügen. Auch blickt es tief und empathisch in die Gemütsverfassung von Jüdinnen und Juden nach dem Terroranschlag der Hamas vom 7. Oktober 2023. Und doch stürzt es nicht ins Fatalistische ab, weil es offen bleibt für die Schönheit des Lebens, die man selbst auf einem Friedhof erfahren kann." Felix Müller, Berliner Morgenpost, 5. April 2025

"Lange war Jacques Schuster der politische Chefkommentator der 'Welt', heute ist er Chefredakteur der 'Welt am Sonntag', doch das ist hier nicht wichtig. Er wandert über die Wege des Friedhofs und stellt uns Berliner Juden aus einer anderen Zeit vor. Denn auch er ist ein Berliner Jude, der 1965 zur Welt kam, und in der Schönhauser Allee sucht er nach etwas, das er nicht finden wird. 'Nur wenige Menschen können ermessen, was der 7. Oktober 2023 für die Juden überall auf der Welt bedeutet': Wie ein roter Faden zieht sich die Katastrophe jenes Tages durch das Buch, und an den Gräbern kommt Schuster immer wieder darauf zurück." Jakob Hessing, FAZ, 26. April 2025

"Wir wandern still durch dieses Buch, über diesen Friedhof und begreifen, wie sinnlos Hass und Krieg sind. So enden wir doch, irgendwann, alle." Elke Heidenreich, Kölner Stadt-Anzeiger, 17. Mai 2025

"Ein leiser und trotzdem nicht hoffnungsloser Text, der durch seine Poesie umso kraftvoller mahnt." Marc Lippuner, mein/4, Juni 2025

"Das Buch ist vor allem ein facettenreiches, elegant geschriebenes Porträt des jüdischen Friedhofs, der von 1827 bis 1880 genutzt wurde. Viele der dort Begrabenen bezeugen die wichtige Rolle, die Juden im Berlin des 19. und 20. Jahrhunderts für die wirtschaftliche, wissenschaftliche und kulturelle Entwicklung spielten." Thomas Schmid, WELT, 7. Juni 2025

"Die Schimmer der Hoffnung, sie sind weiterhin vorhanden, obwohl die Sorgen immer größer werden. Doch eins ist gewiss, wie Jacques Schuster mit Carl Zuckmayer weiß: Dass die Toten uns nie verlassen und 'nichts, was jemals gedacht oder gewusst worden ist, wirklich vergessen' wird. Dafür sorgt nicht zuletzt ein so bemerkenswertes, lesenswertes Buch wie 'Im raschelnden Laub der Vergangenheit'." Gerrit Bartels, Tagesspiegel, 14, Juni 2025

"Es lohnt sich, diese stille Oase inmitten des tosenden urbanen Großstadtlebens aufzusuchen, aber nicht ohne vorher den ebenso informativen wie einfühlsamen besonderen Friedhofsführer gelesen zu haben." Harald Schäfer, Anna-Elisabeth-Balde-Stiftung, 4. Juli 2025

Besprechung vom 26.04.2025

Besprechung vom 26.04.2025

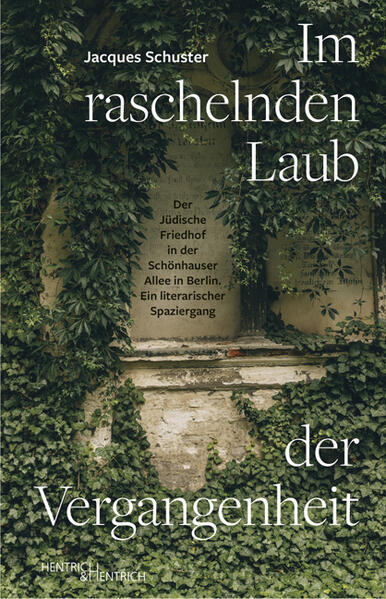

Aus anderer Zeit

Es begann am 5. Oktober 2023", schreibt Jacques Schuster im Vorwort zu seinem Essay über den jüdischen Friedhof an der Schönhauser Allee in Berlin. "Ich stand am Grab eines Menschen, der mir wichtig war. Wieder einmal." Und ein merkwürdiges Gefühl beschlich ihn dabei, das ihn zwei Tage später "an den Schreibtisch zwang" ("Im raschelnden Laub der Vergangenheit". Der Jüdische Friedhof in der Schönhauser Allee in Berlin, Hentrich & Hentrich Verlag, Leipzig 2025. 104 S., Abb., geb., 19,90 Euro).

Lange war Jacques Schuster der politische Chefkommentator der "Welt", heute ist er Chefredakteur der "Welt am Sonntag", doch das ist hier nicht wichtig. Er wandert über die Wege des Friedhofs und stellt uns Berliner Juden aus einer anderen Zeit vor. Denn auch er ist ein Berliner Jude, der 1965 zur Welt kam, und in der Schönhauser Allee sucht er nach etwas, das er nicht finden wird. "Nur wenige Menschen können ermessen, was der 7. Oktober 2023 für die Juden überall auf der Welt bedeutet": Wie ein roter Faden zieht sich die Katastrophe jenes Tages durch das Buch, und an den Gräbern kommt Schuster immer wieder darauf zurück.

Wir lernen viel über den Friedhof und seine Geschichte. 1824 wurde er angelegt, schon 1880 füllten die Gräber das gesamte Gelände, und er wurde geschlossen. Seither fanden hier kaum noch Beerdigungen statt. "Die Grabsteine stehen und liegen dicht beieinander, als wären die Verstorbenen zusammengerückt, um die Last des steingewordenen Gedächtnisses gemeinsam zu tragen."

Es gibt Ausnahmen. Neben 22.500 Einzelgräbern finden sich 750 Erbbegräbnisse, und in einem von ihnen wurde noch 1976 Edith Sternweiler bestattet - neben ihrem Ehemann Siegfried, der sich 1941 das Leben nahm, um der Deportation zu entgehen. Nach dem Krieg hatte sie in Westberlin gelebt, aber ihre letzte Ruhe fand sie an seiner Seite, im Osten der Stadt.

Wie der 7. Oktober ist auch die Schoa immer gegenwärtig. Die Verknüpfung der beiden Motive beleuchtet den Schock, den der barbarische Überfall der Hamas bei den Juden in Israel und in aller Welt ausgelöst hat. Nach Hitler gab der Staat ihnen eine neue Sicherheit, doch seit jenem Tag droht das zur Illusion zu werden.

Hat es auch eine andere Möglichkeit gegeben, hätte Auschwitz nicht das Ende der jüdischen Tragödie sein müssen? An den Gräbern der Toten schwingt diese Frage überall mit, denn einst hatte es anders ausgesehen: Im Hoffnungsjahr 1848 begannen die Politiker Eduard Lasker und Ludwig Bamberger ihren lebenslangen Kampf für ein liberales Deutschland. Gerson von Bleichröder war der Bankier Bismarcks und des Deutschen Reiches, Hermann Makower der Anwalt des Hauses Hohenzollern.

In einem der Erbbegräbnisse ist der Komponist Giacomo Meyerbeer bestattet. 1854, als seine Mutter starb, ging die Zeit der jüdischen Salons zu Ende, in denen sich Berlins Elite traf. Anders als Rahel Varnhagen aber ließ Amalie Beer sich nie taufen, um ihre Gäste bewirten zu dürfen, und ihre Söhne mussten ihr schwören, das Judentum niemals zu verlassen.

Die Eckdaten, zwischen denen der Friedhof aktiv war, sind symbolisch. Im Jahr der Eröffnung, 1824, suchte Heinrich Heine sich in Berlin noch mit dem Preußen der Restauration zu arrangieren, und bei Friedrich Hegel eignete er sich die dazu passende Weltanschauung an. Sieben Jahre später aber zog er nach Paris und kam nicht mehr zurück.

1880, im Jahr der Schließung, hielt der Historiker Theodor Mommsen die Juden im Berliner Antisemitismusstreit noch für eine kulturelle Bereicherung, der Historiker Heinrich von Treitschke dagegen nannte sie bereits "unser Unglück". Schusters Sorge um die Juden in der Diaspora und den Staat Israel hat lange Wurzeln.

Aber die Vergangenheit lässt sich nicht mehr zurückholen, sie lässt sich nur noch erträumen. Im letzten Kapitel ruft Schuster die Toten zu Tisch. Am Freitagabend empfangen sie den Sabbat nach jüdischem Ritual, locker praktiziert von Menschen, die in Berlin zu Hause sind - Juden und Deutsche zugleich: Die Politiker Lasker und Bamberger; neben ihnen, liberal wie sie, der Rabbiner Leopold Zunz; Bankier Bleichröder; und das Ehepaar Max und Martha Liebermann. Der berühmte Maler war ein Berliner Original voller Humor, und als er 1935 an der Schönhauser Allee beerdigt wurde, war Hitler schon an der Macht. Acht Jahre später drohte seiner Frau die Deportation, und am Tag davor nahm sie eine Überdosis Schlaftabletten.

Zwanzig Jahre vor Jacques Schuster ist auch der Rezensent in Berlin aufgewachsen. Er lebt seit sechzig Jahren in Israel, und die Sorge um das Land nimmt sich in Jerusalem ein wenig anders aus: Nicht der Staat ist in Gefahr, sondern Israels Demokratie. Aber das, wie ein anderer Berliner gesagt hat, ist ein weites Feld. JAKOB HESSING

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Im raschelnden Laub der Vergangenheit" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.