Zustellung: Di, 20.05. - Do, 22.05.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

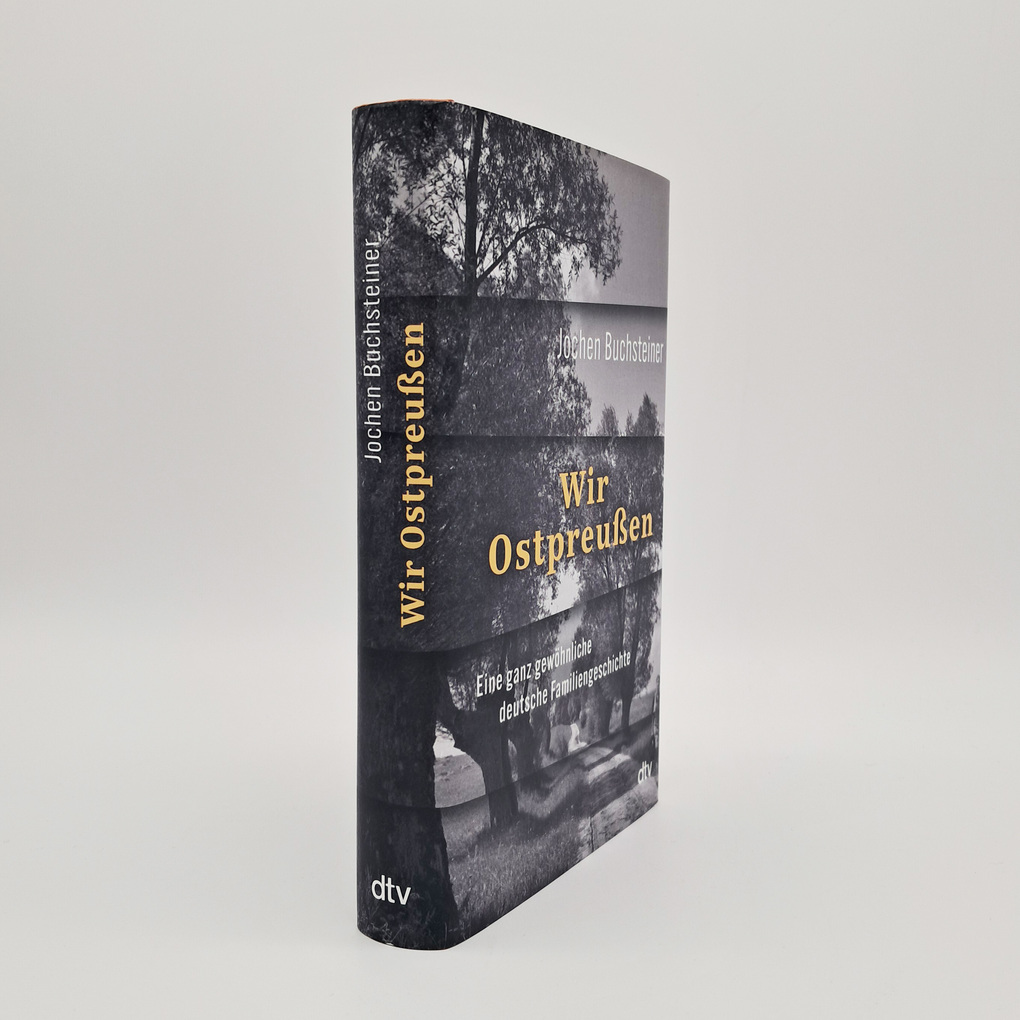

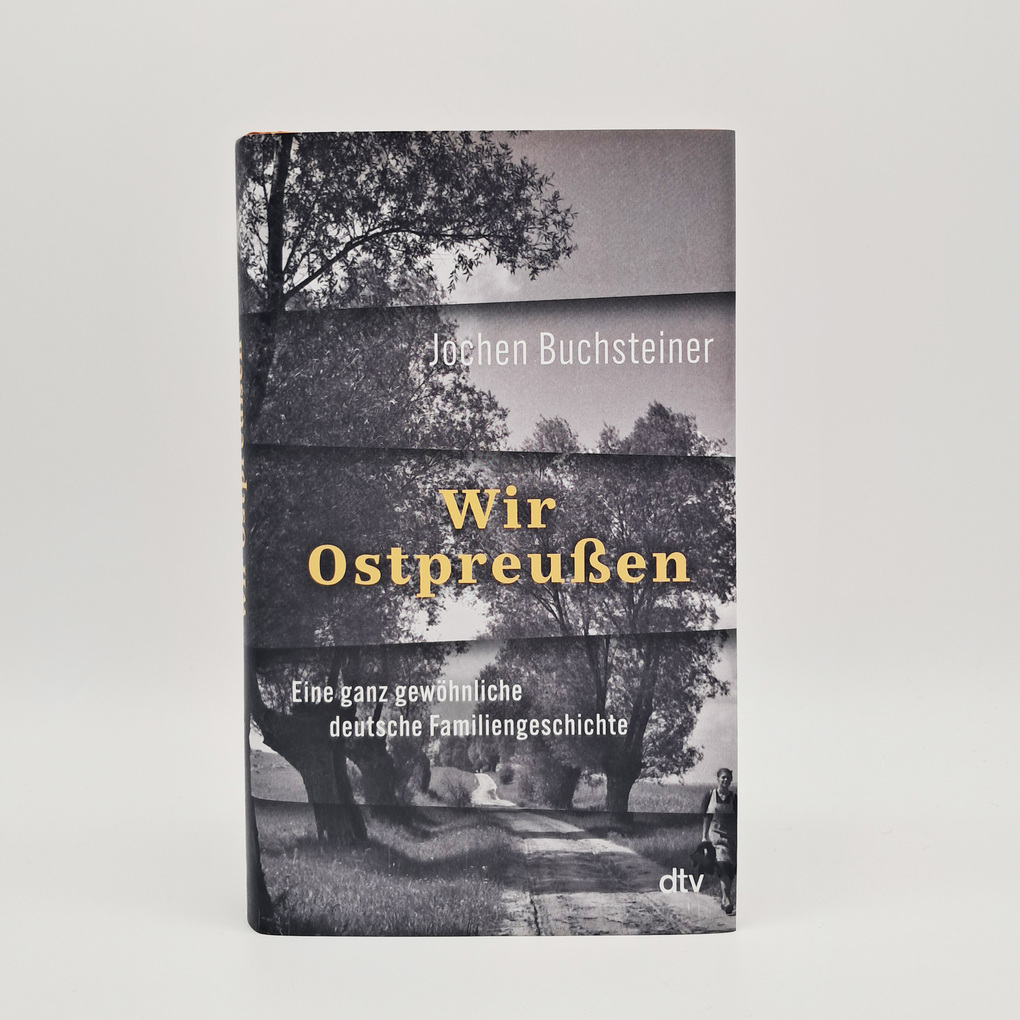

Der detaillierte Fluchtbericht seiner Großmutter ist Ausgangspunkt für Jochen Buchsteiners Buch über Ostpreußen. Er schildert die fast vergessene deutsche Provinz in ihrer Tragik, aber auch in ihrer historischen und kulturellen Einzigartigkeit.

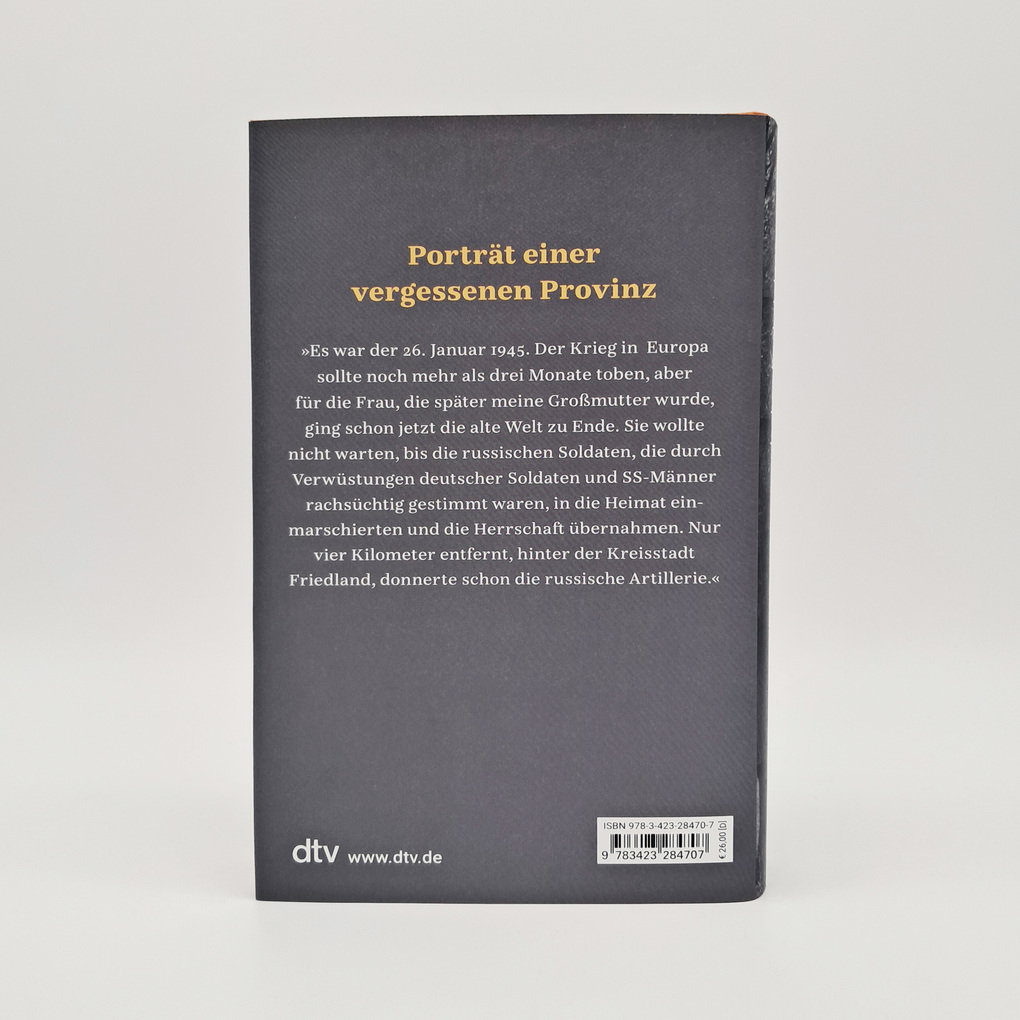

Porträt einer vergessenen Provinz

»Es war der 26. Januar 1945. Der Krieg in Europa sollte noch mehr als drei Monate toben, aber für meine Großmutter ging, wie für die meisten Ostpreussen, die alte Welt schon jetzt zu Ende. Sie wollte nicht warten, bis die russischen Soldaten, die durch jahrelange deutsche Verwüstungen rachsüchtig gestimmt waren, in die Heimat einmarschierten und die Herrschaft übernahmen. «

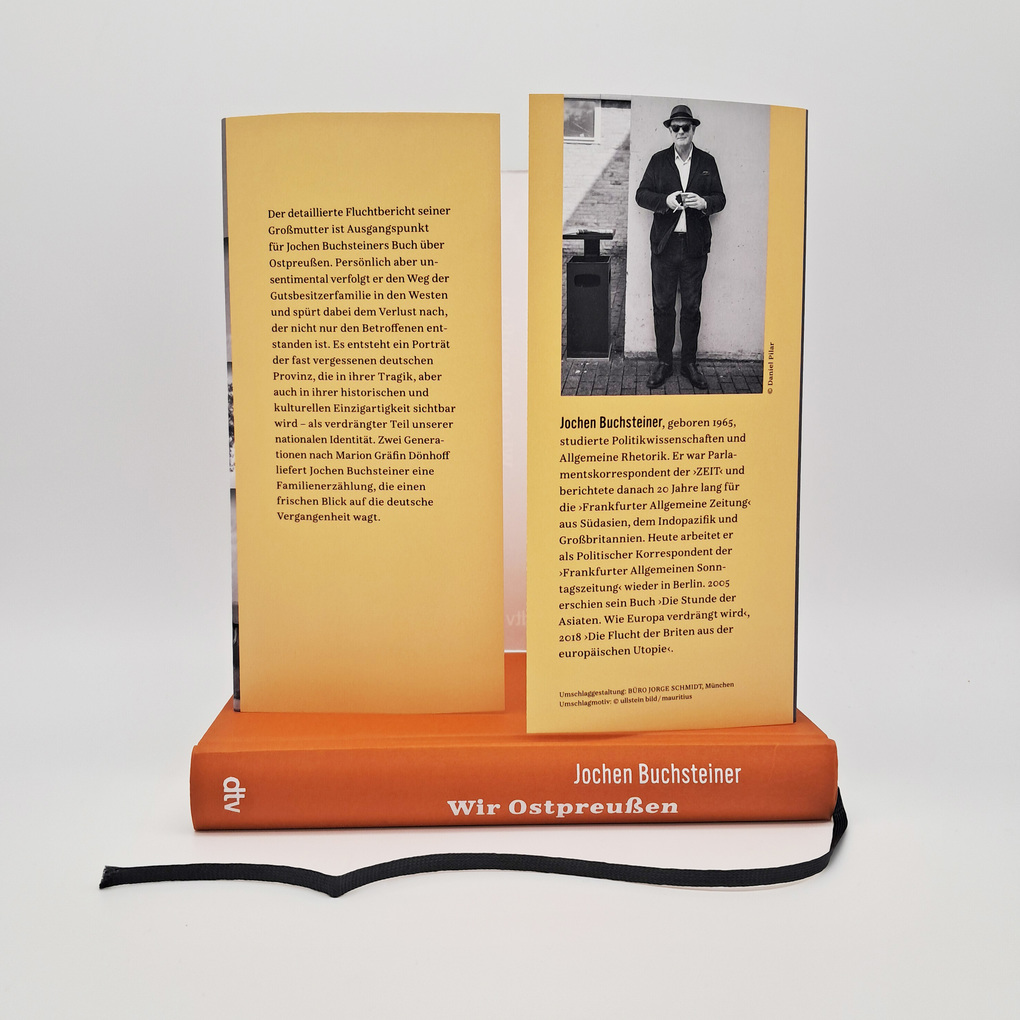

14 Millionen Flüchtlinge: Zwei Generationen nach Marion Gräfin Dönhoff liefert Jochen Buchsteiner eine Familienerzählung, die einen aktuellen Blick auf die deutsche Vergangenheit wagt.

Der detaillierte Fluchtbericht seiner Großmutter ist Ausgangspunkt für Jochen Buchsteiners Buch über Ostpreußen. Persönlich aber unsentimental verfolgt er den Weg der Gutsbesitzerfamilie in den Westen und spürt dabei dem Verlust nach, der nicht nur den Betroffenen entstanden ist. Es entsteht ein Portrait der fast vergessenen deutschen Provinz, die in ihrer Tragik, aber auch in ihrer historischen und kulturellen Einzigartigkeit sichtbar wird - als verdrängter Teil unserer nationalen Identität.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

08. Mai 2025

Sprache

deutsch

Auflage

1. Auflage

Seitenanzahl

285

Autor/Autorin

Jochen Buchsteiner

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Abbildungen

3 Ktn.

Gewicht

338 g

Größe (L/B/H)

192/122/30 mm

ISBN

9783423284707

Entdecken Sie mehr

Bewertungen

am 15.05.2025

Nicht nur 80 Jahre zurück

Jochen Buchsteiner, mir bekannt als Journalist, der viele interessante Themen bei der FAZ aufgreift, ist zurück in die Vergangenheit gereist mit seinen Gedanken. Die Aufzeichnungen seiner Großmutter bilden den privaten Rahmen für ein Buch, das weitaus umfangreicher über Ostpreußen berichtet als über die Familiengeschichte.

So erfährt der Leser vieles über Ostpreußens Geschichte, Land und Leute, Dichter und Denker. Wer das Glück hat, überhaupt keine Vorfahren, die aus ihrer Heimat flüchten mussten oder vertrieben wurden, zu haben, der kann sich wohl glücklich schätzen. Denn die Traumata von Flucht, Vertreibung und Neuanfang belasten nicht nur diejenigen, die es direkt erlebt haben, die Traumata sind in den nachkommenden Generationen immer noch tief verwurzelt. Meine Vorfahren mussten Meseritz, das jetzt in Polen liegt verlassen, ich weiß, wovon Buchsteiner schreibt. In der DDR durften sie nur als Umsiedler bezeichnet werden. Eine sehr prosaische Umschreibung der Tatsachen. Dass Buchsteiners Großmutter Else eine so pragmatische und tapfere Frau war, hat nicht nur ihr und ihren Kindern, sondern auch vielen anderen das Leben gerettet. Wie schwer später der Neuanfang auch fiel, sie hatte überlebt und konnte noch im hohen Alter ihre Erinnerungen genau wiedergeben. Ein Glücksfall, nicht nur für den Autor, auch für die Leser dieses Buches.

Buchsteiner hat sich mit der Materie sehr intensiv auseinandergesetzt, das merkt man mit jedem Kapitel mehr. Seine negativen Eindrücke vom Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung kann ich nur bestätigen, ich empfand die Ausstellung als beschämend gefördert von der Bundesregierung! , beschämend ist vor allem die vorherrschende Distanz und Emotionslosigkeit im Bezug auf die Verluste und Opfer der deutschen Zivilbevölkerung.

Sehr interessant sind die Erlebnisse des Autors in Polen, es ist vor Ort dann doch anders, als man es aus Büchern liest. Und die Kontakte zu jungen Polen, die zeitweise auch zu Missverständnissen führen und viele Vorbehalte zeigen sind etwas , dass ich aus der Familienforschung meines Mannes im Heimatkreis Schlochau kenne: Die Vorbehalte gegen Deutsche sind weitergegeben und vererbt, es geht schnell, dass die polnische Seite sich zurückzieht und sehr reserviert ist gegenüber den neugierigen Deutschen. Offenbar ist da auch immer noch die Angst, man könnte ihnen Vorhaltungen machen, weil sie jetzt im ehemaligen deutschen Gebiet leben. Sehr dünnes Eis, das merkte auch der Autor.

Ganz am Ende in der Danksagung schreibt Buchsteiner, dass er bereits seit 1999 die Gedanken über dieses Buch mit sich trägt. Mich wundert das nicht, über die eigene Familie zu schreiben, bedeutet auch immer die Gefahr, sehr private Empfindungen, auch die eigenen, zu verletzen. Auch das kenne ich aus eigener Erfahrung. Das breite Repertoire an Quellen musste vom Autor für seine historischen Texte auch erst einmal studiert werden, Recherchen ziehen Recherchen nach sich, da dauert die Fertigstellung eines druckreifen Manuskriptes eben Jahre. Ich kann zum Ergebnis nur gratulieren. Dass mir trotz allen Lobs der Schreibstil nicht immer gut gefallen hat, ist eher subjektiv.

Obwohl ich keine Vorfahren in Ostpreußen hatte, hat mich dieses Buch doch sehr gefesselt. Und ich habe meine Geschichtskenntnisse gut aufgefrischt. Insbesondere die Entwicklung der Stadt Königsberg, heute russisch Kaliningrad, der der totale Garaus gemacht wurde, wird umfassend betrachtet. Die Bezüge zur aktuellen Situation beiderseits der Grenze lassen nichts Gutes ahnen, man kann nur hoffen, dass die Nato russischen Attacken gewachsen ist.

Insgesamt sage ich als Fazit: Leseempfehlung! Das Thema passt zum Tag der Befreiung, den wir gerade zum 80. Mal begangen haben. Ich freue mich, dass auch heute noch darüber so beherzt geschrieben wird und wünsche dem Buch viele Leser. Fünf von fünf Sternen sind ehrlich verdient.

am 06.05.2025

nicht nur eine Familiengeschichte

Dieses Buch ist weniger eine Familiengeschichte als vielmehr eine Beschreibung der Geschichte eines ehemaligen Teils Deutschlands Ostpreußen. Dabei beweist der Autor, dass er sich nicht nur mit der Heimat seiner Oma Else und deren Flucht bei Einmarsch der russischen Armee in Ostpreußen befasst hat. Nein, der Leser erhält auch viele Informationen über den geschichtlichen Wandel Ostpreußens, der durch Ritterorden seinen Anfang nahm und in dem auch die Hohenzollern eine entscheidende Rolle eingenommen haben. Gleichzeitig gibt Jochen Buchsteiner auch Einblicke in bekannte Dichter, Denker und Kritiker aus der damaligen Zeit.

Die Kapitel wechseln immer wieder zwischen Erinnerung und Aufzeichnung der Großmutter, mit Daten und Fakten zur Geschichte Ostpreußens. So ist diese Familiengeschichte auch nicht zu tiefst emotional geschrieben. Viel mehr kam es mir vor, als wenn ein Außenstehender, Unbeteiligter hier das Leben von Else Buchsteiner erzählt.

Eine Frage hat mich nachdenklich gemacht. Der Autor hat sie offengelassen. Und sie lautet, warum es in den letzten Jahren so still um Ostpreußen geworden ist, ob Scham, Stolz oder Schmerz dahinterstecken. Das muss jeder für sich beantworten. Das gilt ebenso für die Frage, ob Kaliningrad jetzt in Hinsicht auf die aktuelle Aggressionspolitik Russlands wieder in ein neues Machtgerangel gerät. Mich haben die Ausführungen des Autors zu den aktuellen Entwicklungen um Kaliningrad jedenfalls sehr nachdenklich gemacht.

In meinen Augen hat der Autor gewissenhaft, kleinteilig und historisch sehr gut recherchiert hier ein sehr lesenswertes Buch, das die Verbundenheit der Menschen mit Ostpreußen wie auch der Geschichte Ostpreußens beinhaltet, geschaffen. Von mir gibts 4 Lese-Sterne.