Zustellung: Fr, 11.07. - Mo, 14.07.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

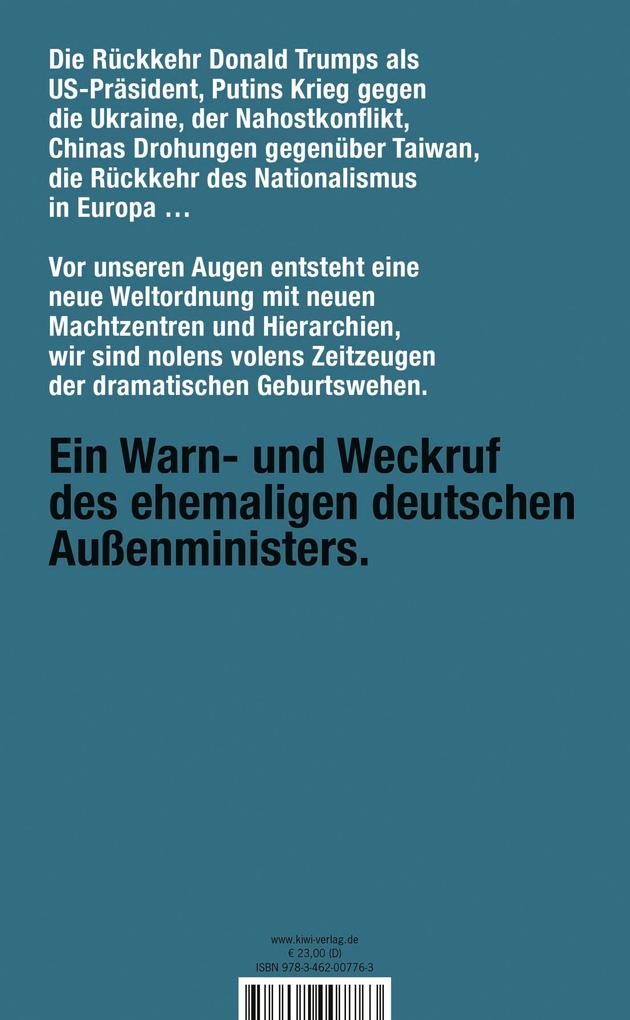

Ein Warn- und Weckruf des ehemaligen deutschen Außenministers

Als im Morgengrauen des 24. Februar 2022 russische Truppen auf Befehl Wladimir Putins hin in die Ukraine einfielen, veränderte sich nicht nur Europa, sondern die gesamte Weltordnung: Der Krieg war nach Europa zurückgekehrt, der Krieg um Grenzen, um Herrschaftsansprüche und Machtfragen.

Im Nahen Osten hat der Überfall der Hamas auf Israel gezeigt, welchen weltpolitischen Zündstoff verschleppte, teilweise uralte territoriale Konflikte wie jener um Palästina enthalten.

Nimmt man Pekings Drohungen gegen Taiwan noch hinzu, lässt sich unschwer erkennen, wie instabil und brisant die Weltlage geworden ist. Hinzu kommt: Der globale Süden verlangt unwiderruflich sein Recht auf Mitsprache und Teilhabe. Neue Bündnisstrukturen entstehen, ohne und jenseits des Westens, der sich zunehmend auf sich selbst zurückgeworfen sieht, weltpolitisch an Bedeutung verliert und innerhalb Europas und der USA mit mächtigen nationalistischen und antidemokratischen Bewegungen konfrontiert ist. Und was wird schließlich aus Europa, wenn die USA sich nach den Präsidentschaftswahlen von ihren transatlantischen Verpflichtungen abwenden sollten?

Der ehemalige deutsche Außenminister Joschka Fischer beschreibt die Grundzüge dieser heraufziehenden neuen Ordnung und zeigt die Bedrohung und Herausforderung, die diese für die deutsche und europäische Politik bedeuten.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

13. März 2025

Sprache

deutsch

Auflage

5. Auflage

Seitenanzahl

224

Autor/Autorin

Joschka Fischer

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Gewicht

260 g

Größe (L/B/H)

192/122/29 mm

ISBN

9783462007763

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»Eine kluge und ebsno ernüchternde Abhandlung über die Konflikte unserer Zeit, in der Fischer das geopolitische Minenfeld zwischen Ukraine, Taiwan und Gaza sehr präzise kartiert [. . .]« Stefan Schalles, Rhein-Zeitung

»[Das Buch] bündelt frühere Gedanken des ehemaligen grünen Außenministers zu Deutschland, zur Europa- und Weltpolitik und ist zugleich eine schonungslose Zustandsbeschreibung einer neuen Gegenwart. « Paul Ingendaay, FAZ

»[Das Buch] bündelt frühere Gedanken des ehemaligen grünen Außenministers zu Deutschland, zur Europa- und Weltpolitik und ist zugleich eine schonungslose Zustandsbeschreibung einer neuen Gegenwart. « Paul Ingendaay, FAZ

Besprechung vom 24.06.2025

Besprechung vom 24.06.2025

Europa muss Militärmacht werden

Der Kontinent brauche einen eigenen Nuklearschirm, schreibt Joschka Fischer. Die USA und China sieht er als Supermächte des 21. Jahrhunderts

Was nun, Herr Fischer? Diese Frage wurde dem ehemaligen Bundesaußenminister zu seinen aktiven Amtszeiten regelmäßig im ZDF gestellt. Schon damals ging es nicht selten um Krieg und Frieden: Kosovo 1999, Afghanistan 2001 oder Irak 2003. Seine Antworten auf diese Frage gab er nicht nur direkt im Fernsehen, sondern auch noch einmal im Nachhinein, nach seinem Ausscheiden aus dem Auswärtigen Amt in Form von Büchern, die 2005 die "Rückkehr der Geschichte" nach den Terroranschlägen von 9/11, 2007 und 2011 die rot-grünen Jahre deutscher Außenpolitik von den Kriegen im Kosovo bis zum Irak unter dem Titel von Fischers Bonmot "I am not convinced", 2014 ein mögliches Scheitern Europas, 2018 den Abstieg des Westens in der ersten Präsidentschaft von Donald Trump, 2020 ein "Willkommen im 21. Jahrhundert" nach zwei Jahrzehnten zunehmender Weltunordnung, 2022 - während der Berliner Ampel - die Neuausrichtung der Weltpolitik unter dem Eindruck von Pandemie, Erderwärmung und digitaler Revolution reflektierten.

Und nun? Erneut geht es bei Fischer um Kriege - die heutigen in der Ukraine, im Nahen und Mittleren Osten und den vielleicht zukünftigen um Taiwan. Erneut kreist ein neues Buch von ihm um eine sich verändernde Welt und ihre Ordnung beziehungsweise Unordnung. Seine Analyse erscheint dabei treffend: Ein schwaches, altes Europa sei plötzlich allein zu Hause, mit einer imperialen Macht als Nachbarn im Osten und deren Krieg an seinen Grenzen - und einer amerikanischen Schutzmacht im Westen, die sich für den Isolationismus entschieden habe und sich am liebsten in ihre eigene Hemisphäre zurückziehen würde.

Angesichts der drohenden historischen und strategischen Veränderungen im transatlantischen Verhältnis sagt Fischer überaus realistisch voraus, dass sich die von Trump angedrohten Strafzölle auf die europäischen Exporte in die Vereinigten Staaten, bei aller wirtschaftlichen Bedeutung, noch als das kleinste Problem darstellen werden. Denn der Verlust der amerikanischen Schutzmacht bedeute für Europa, dass es im Interesse seiner eigenen Sicherheit selbst zur Macht werden müsse, was eine fundamentale Erneuerung der Europäischen Union notwendig mache.

Was bedeutet dies konkret? Fischer stellt selbst die Frage, worin Europas Rolle in einer Welt bestehen wird, die von einem instabilen System der Rivalität großer, miteinander konkurrierender Mächte geprägt sein dürfte. Die Antwort darauf hängt für ihn stark davon ab, ob Europa im Ukrainekrieg bestehen und die Ukraine als souveräner Staat überdauern werde. Denn dies würde in seinen Augen auch einen Sieg für die europäischen Grundprinzipien bedeuten, auf denen die EU gründe: Recht statt Gewalt, Freiheit statt autoritärer Herrschaft.

Ob Europa allerdings stark und entschlossen genug sein wird, in der Verteidigung dieser Grundsätze die notwendigen Konsequenzen zu ziehen und zu einer militärischen Macht zu werden, um im chaotischen Spiel der Weltmächte an der Seite der USA gemeinsam als "Westen" mitspielen zu können und vor allem zu wollen, bleibt auch für Fischer bis auf Weiteres eine offene Frage: Macht müsse für Europa zuerst und vor allem zu militärischer Macht werden.

Zwar sieht er die EU auf den Feldern Technologie, Wirtschaft, Finanzen, Handel, Lebensstil und Alltagskultur bereits als Macht. Aber im Gegensatz zur Supermacht USA werde Europa auf sich allein gestellt keine Zukunft haben. Dazu sei es machtpolitisch, militärisch und demographisch zu schwach und auch intern zu zerstritten. Für Europa erkennt Fischer einen gewaltigen Anpassungsbedarf an die neuen Realitäten des 21. Jahrhunderts - unter der Drohung von Kriegen und vielleicht sogar unter Kriegsbedingungen. Ein Druck, den er für durchaus vergleichbar hält mit der Größe der Herausforderungen der Gründergeneration der Europäischen Union nach dem Zweiten Weltkrieg. Entsprechend werden nach seiner Einschätzung die Führungsstärke, die strategische Weitsicht und die interne Kompromissfähigkeit ausfallen müssen.

Fischer spricht es wohltuend klar aus: Die USA würden aufgrund ihrer Stärke und natürlichen Gegebenheiten im 21. Jahrhundert auf jeden Fall eine zentrale Rolle spielen. Gelinge den Europäern ihre Machttransformation, so werde dies auch für Europa und den Westen insgesamt gelten. Wenn nicht, so Fischers Warnung, werde ein Europa im Abstieg zuerst und vor allem die historische Zeche zu bezahlen haben. Die Zukunft des transatlantischen Westens hängt daher nach seiner Analyse vom weiteren Schicksal Europas ab. Daraus folgt bei Fischer, dass auch der europäische Pfeiler der NATO sehr viel stärker wird werden müssen, wenn das nordatlantische Bündnis eine Zukunft haben soll. Dieser Pfeiler kann nach seinem Urteil nur die EU sein. Den Aufbau einer militärischen Doppelstruktur in EU und NATO bezeichnet er als eine gigantische Ressourcenverschwendung - viel zu ineffizient, zu kompliziert und auch viel zu teuer.

Fischer spricht darüber hinaus die aktuell diskutierte Frage der Ausdehnung der jeweils bereits existierenden nationalen Nuklearschirme von Frankreich und Großbritannien auf die gesamte EU an - unter Beibehaltung der nationalen Letztentscheidung der beiden europäischen Nuklearmächte, wie sie bislang bei der nuklearen Schutzgarantie durch die USA für das NATO-Territorium gilt.

Fischer rät hier zu möglichst raschen, konkreten Gesprächen der EU mit allen Beteiligten über die Ausgestaltung eines europäischen Nuklearschirms und seiner näheren Bedingungen, die mögliche Verfahrensweise und finanzielle Lastenverteilung - nicht zuletzt auch auf der Grundlage der Auswertung der Erfahrungen des Ukrainekrieges.

Dabei steht für ihn schon heute fest, dass Europa etwas Ähnliches wie eine nukleare Planungsgruppe bei voller Transparenz gegenüber den transatlantischen Partnern brauchen werde. Neben der nuklearen stellt sich für Fischer auch die konventionelle Frage. Vor allem hier sieht er - wie allmählich die überwiegende Mehrheit der handelnden wie beobachtenden Protagonisten in Europa - erheblichen Aufrüstungsbedarf auf europäischer Seite.

Der Krieg in der Ukraine hat auch ihm die existenzielle Bedeutung einer starken, europaweiten Luftabwehr gezeigt, mit Schwerpunkt in Ost- und Mitteleuropa, sowie von einem wirksamen Zivilschutz, einer koordinierten Rüstungsproduktion, von Munition und Gerät in ausreichenden Größenordnungen. Ferner wird es auch in seinen Augen um die Verteidigungsfähigkeit im militärischen Cyberbereich wie im Sektor der zivilen Infrastruktur gehen müssen.

All dies spielt sich vor dem Hintergrund einer geopolitischen Entwicklung ab, die Fischer nicht an die derzeit oft historisch zitierte europäische Pentarchie nach dem Wiener Kongress erinnert, sondern an die kriegerischen Jahre zwischen der Jahrhundertwende und dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Und als Ergebnis dessen erscheint ihm die These von einem chinesisch-amerikanischen Duopol der Zukunft als sehr viel realistischer. Ob ein solches Duopol dann zu einer erneuten Zweiteilung der Welt führen wird, hängt nach seiner Beobachtung davon ab, ob die beiden Supermächte des 21. Jahrhunderts kooperieren werden oder nicht.

Zugleich weist Fischer darauf hin, dass schon der zweite Krieg der Gegenwart neben dem Angriff auf die Ukraine von einer nicht staatlichen bewaffneten Gruppe - der Hamas - und nicht von einem mächtigen Staat begonnen wurde. Nach seiner Wahrnehmung befinden sich Iran und Israel bereits seit dem 7. Oktober 2023 und dann folgend mit den direkten iranischen Angriffen mit Hunderten Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern am 14. April und 1. Oktober 2024 in einem faktischen Kriegszustand.

Zwar wurde Fischers neues Buch vor der massiven Eskalation der israelisch-iranischen Konfrontation seit dem 13. Juni geschrieben und veröffentlicht. Aber aus den Kriegen der Gegenwart, die Fischer überaus anschaulich beschreibt, könnten nicht zuletzt durch die inzwischen erfolgten Interventionen der USA die Kriege der Zukunft entstehen - und sich daraus erneut die Frage ableiten: Was nun, Herr Fischer? THOMAS SPECKMANN

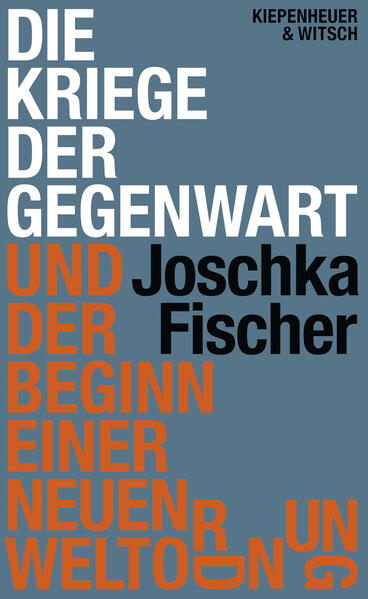

Joschka Fischer: Die Kriege der Gegenwart und der Beginn einer neuen Weltordnung.

Kiepenheuer & Witsch Verlag, Köln 2025. 223 S.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

am 13.03.2025

Illusionslose Analyse

Joschka Fischer, heute mit 75 in einer Rolle, die früher Helmut Schmidt als Altkanzler inne hatte.

Er ist raus aus dem aktuellen Politikleben, hat aber viele Kemnntnisse. Hier schreibt er illusionslos über die Kriege in der Ukraine und Israel/Palästina sowie der Rolle der USA und was das für Deutschland bedeutete.

Die realistische, schonungslose Einschätzung tut gut, denn die Versprechungen der Parteien im Wahlkampf waren kaum glaubhaft.

Zwar sind noch nicht die neuesten Entscheidungen von Donald Trump im Buch enthalten, aber im Kapitel Qua Vadis, USA blickt Fischer zurück bis in die Zeit nach 9/11, dem Krieg gegen Irak, auch die Obama-Zeit und fasst somit gut zusammen.

Auch ein Kapitel zu China ist enthalten. Dann wieder ein umfassender Blick auf Europa.

Ein lesenswertes Politsachbuch, wobei kaum ein Warn- und Weckruf, wie etwas übertrieben beworben, denn konkrete Lösungen hat auch Fischer nicht. Einen kritischen Blick auf Europas Zustand hat Joschka Fischer aber schon länger.