Besprechung vom 21.02.2020

Besprechung vom 21.02.2020

Geschichte aus dem Zerstäuber

Olfaktorische Internationale: Karl Schlögel fahndet nach dem Aroma der russischen Revolution.

Lässt sich die Geschichte einer Epoche anhand ihrer Düfte schreiben? Wie roch zum Beispiel das Wirtschaftswunder? Nach Zigarren und Cognac oder doch eher nach Körben frischer Bügelwäsche? Wer in den achtziger Jahren mit dem Zug vom Westen in den Osten fuhr, spürte am Kribbeln in der Nase den Systemunterschied gleich hinter der Grenze. Aber konnte man aus dem Wofasept-Schwefel-Gemisch der DDR wirklich Rückschlüsse ziehen auf das Lebensgefühl der Ostdeutschen? Düfte bilden immer auch soziale Wirklichkeiten ab - Geruch von Kohlsuppe im Treppenhaus ist nun einmal kein Ausweis herrschaftlichen Wohnens. Aber da der Geruchssinn flüchtig ist und sich ein Dufterlebnis in der Erinnerung nur durch eine mehr oder weniger identische Reizung zurückholen lässt, darf der Historiker den Gerüchen nur bedingt vertrauen. Die olfaktorischen Dimensionen der Geschichte bleiben hochspekulativ.

Karl Schlögel liebte es schon immer, sich einem Phänomen flanierend zu nähern. Mitte der achtziger Jahre entwarf er anhand von alten Stadtplänen und Häuserfassaden eine Archäologie Moskaus, wenig später präsentierte er das vorrevolutionäre Sankt Petersburg als "Laboratorium der Moderne". Dieser Autor war früh davon überzeugt, dass es so etwas wie ein spezifisches Aroma der russischen Revolution gegeben haben muss, von dem die Menschen taumelig wurden vor Begeisterung für alles, was mit dem Neuen zusammenhing. Vor einigen Jahren stieß er auf eine Formel, die ihm das Wunder des Aufbruchs zu verkörpern schien. Es war die Formel eines Parfüms, das in der Sowjetunion unter dem Namen "Rotes Moskau" vertrieben wurde - und in der westlichen Welt vor knapp hundert Jahren als "Chanel Nº 5" seinen Siegeszug antrat.

Die Geschichte beider Parfüms arrangiert Schlögel als unterhaltsame Parallelaktion, in deren Mittelpunkt zwei bemerkenswerte Frauen stehen - Gabrielle "Coco" Chanel und Polina Shemtschushina. Nachdem sie in jungen Jahren den einflussreichen Parteifunktionär und späteren Außenminister der Sowjetunion Wjatscheslaw Molotow geheiratet hatte, machte die wie Coco Chanel aus einfachsten Verhältnissen stammende Ukrainerin eine steile Karriere in der Kosmetik- und Ernährungsindustrie. 1939 fiel die Kandidatin für das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei bei Stalin in Ungnade und wurde an der Spitze des Volkskommissariats für Fischverarbeitung abgelöst; zehn Jahre später verhaftete man sie wegen angeblicher zionistischer Umtriebe und schickte sie in die Verbannung. Als der Chef des Geheimdienstes Lawrenti Berija sie am 10. März 1953, einen Tag nach Stalins Begräbnis, aufsuchte, um ihr mitzuteilen, dass sie frei sei, soll sie ohnmächtig geworden sein - die Nachricht von Stalins Ableben war zu viel für sie. Bis zu ihrem Tod 1970 blieb die Shemtschushina die "eiserne Frau" und "eine entschiedene, ja fanatische Stalinistin".

Auch Coco Chanel, vierzehn Jahre älter als ihre russische Mitbewerberin, geriet in die Strudel der Politik. Während der deutschen Besatzung von Paris pflegte sie nicht nur provozierend enge Beziehungen zu Repräsentanten des NS-Regimes; sie diente sich auch dem Auslandsnachrichtendienst der SS an und versuchte mit deutscher Hilfe, ihre jüdischen Geschäftspartner loszuwerden, die "Chanel Nº 5" zum internationalen Durchbruch verholfen hatten. Nach Kriegsende erschien es ihr ratsam, erst einmal für einige Zeit in die Schweiz zu gehen. 1954 kehrte die über 70-jährige nach Paris zurück und betrieb ebenso eigenwillig wie energisch den Wiederaufbau ihres Modeimperiums.

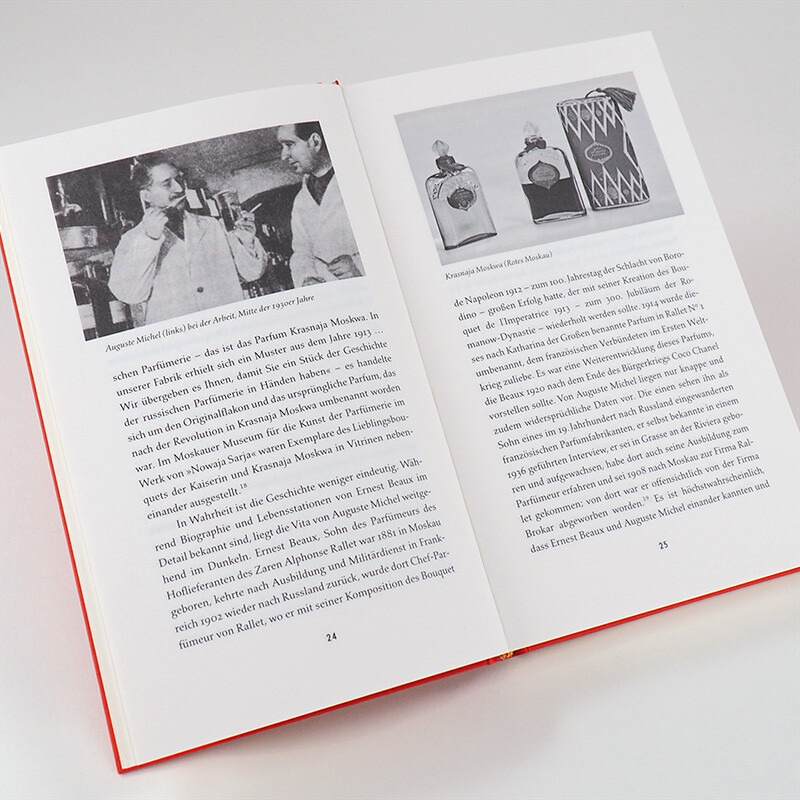

Schlögel vermutet die gemeinsame Wurzel von "Chanel Nº 5" und "Krasnaja Moskwa" in einem Parfüm, das 1913 zum dreihundertjährigen Jubiläum der Romanows auf den Markt kam und den Namen "Bouquet de l'Imperatrice Catherine II" trug. Es handelte sich um eine Kreation französischer Parfümeure, die ihre Kunst in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts von Paris nach Moskau exportiert und in Russland eine prosperierende Kosmetikindustrie aufgebaut hatten. Nach der Revolution trieb es die meisten Duftexperten nach Frankreich zurück, so auch Ernest Beaux, den Chefparfümeur des Hoflieferanten Rallet, der das "Bouquet der Zarin Katharina" verschlankte und klarer konturierte. Unter den zehn Duftproben, die er im Spätsommer 1920 Coco Chanel an der Côte d'Azur präsentierte, trug dieser Duft der Legende nach die Nummer fünf.

Nicht weniger minimalistisch als der Name des neuen Parfüms war sein Flakon. Auch hierfür gab es ein russisches Vorbild: den Flakon für "Rallet Nº 1", den Ernest Beaux 1914 vorgestellt hatte und der vermutlich zurückging auf ein flaches Gefäß, das Offiziere der Zarenarmee zur Aufbewahrung von Wodka nutzten. Obwohl Polina Shemtschushina dem "Roten Moskau" später als Krönung einen Kremlturm verpassen ließ, konnte sein Flakon nicht mithalten mit dem berühmtesten aller Fläschchen, das Kasimir Malewitsch 1911 für ein Parfüm namens "Sewerny" (Nordlicht) entworfen hatte und dessen massiver Verschluss einen Polarbären auf der Spitze eines Eisbergs darstellte.

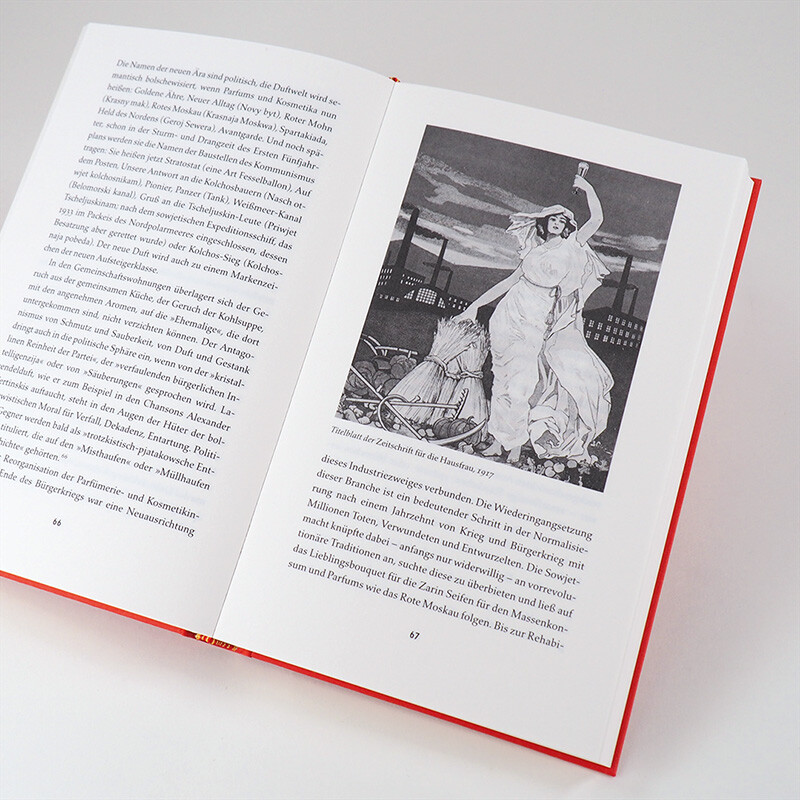

Die Karriere, die der "Lieblingsduft der Zarin" in der Sowjetunion machte, stand dem Chanel-Erfolg im Westen um nichts nach. Der Zeitgeist spielte auf der gleichen Duftorgel, nur mit einer anderen Klaviatur. Die Russen wollten sich vom "Geruch der sterbenden Klassen" befreien und nannten ihre Parfüms, die jetzt von staatlichen Seifensiedereien hergestellt wurden und über deren Komposition Volkskommissare wachten, "Neue Morgenröte", "Goldene Ähre" oder einfach nur "Freiheit". "Krasnaja Moskwa" zählte zu den begehrtesten von allen und hielt sich bis Ende der siebziger Jahre. Den spezifischen Duft sowjetischer Parfüms gibt es heute nicht mehr; in den Duty-Free-Zonen der Flughäfen wurde unser Geruchssinn längst internationalisiert.

Karl Schlögel erzählt eine ihrem Wesen nach asymmetrische Geschichte, bei der die russische Seite über beste Ausgangsbedingungen verfügt, am Ende aber schlechter abschneidet als der kapitalistische Westen. Hätte die Revolution weniger nach den Ledermänteln der Kommissare gerochen, hätte "Krasnaja Moskwa" durchaus zum Duft des Jahrhunderts werden können. Leider lässt bei aller erzählerischen Brillanz, die der Leser von diesem Autor gewohnt ist, die kompositorische Stringenz mitunter zu wünschen übrig, was eine Reihe unnötiger Brüche und ärgerlicher Redundanzen zur Folge hat. Aber das kann kein wirklicher Einwand sein gegen ein Buch, das der Kunst der Leichtigkeit huldigt und stets aufs Neue die Ästhetik über die Weltanschauung triumphieren lässt.

THOMAS KARLAUF

Karl Schlögel: "Der Duft der Imperien". Chanel Nº 5 und Rotes Moskau.

Carl Hanser Verlag, München 2020. 221 S., Abb., geb.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.