Besprechung vom 11.10.2025

Besprechung vom 11.10.2025

Possenreißer mit Schreibverbot

Den Auftakt der neuen Ukrainischen Bibliothek machen Gedichte von Taras Schewtschenko und Erzählungen von Lesja Ukrajinka.

Von Kerstin Holm

Von Kerstin Holm

Der Göttinger Wallstein Verlag startet das eigentlich längst überfällige, doch deswegen nicht weniger verdienstvolle Projekt einer deutschsprachigen "Ukrainischen Bibliothek": mit zwei Klassikern, die die Kultur des Landes, während es Teil des russischen Imperiums war, unter großen persönlichen Opfern als unabhängig behaupteten und für ihre heute um die Existenz der Ukraine als Staat kämpfenden Landsleute Leitsterne geblieben sind. Das sind der Nationaldichter Taras Schewtschenko (1814 bis 1861) und seine um zwei Generationen jüngere Kollegin Lesja Ukrajinka (1871 bis 1913). Beider Naturelle und Schicksale könnten unterschiedlicher nicht sein. Hier der früh verwaiste, aber vitale, charismatische, in Leibeigenschaft geborene Schewtschenko, der als begabter Maler in Petersburg studierte, Künstlerfreunde fand, die ihn freikauften, dann aber wegen seiner "kleinrussischen" Lyrik festgenommen, inhaftiert und in ein abgelegenes Militärlager verbannt wurde, wo ihm Schreiben und Malen verboten waren. Dort die materiell unabhängige, hochgebildete, aber tuberkulosekranke Laryssa Kossatsch, die als Intellektuelle und Frau unideologisch ihre Freiheit behauptete, sich durch das Pseudonym "Ukrajinka" aber explizit mit der Heimat solidarisierte.

Dankenswerterweise sind beiden Sammelbänden biographische Vorworte geistesverwandter heutiger Ukrainer vorangestellt, die auch die Texte ausgewählt haben. Der Dichter und Prosaautor Jurij Andruchowytsch erinnert daran, dass Schewtschenko dem freien Wehrbauernstand der Kosaken entstammte, die von Katharina der Großen 1783 zu Leibeigenen degradiert wurden. Andruchowytsch schildert das Paradox, dass Schewtschenko nur dreizehn Jahre seines Lebens als freier Mann verbrachte, dabei aber ein erstaunlich weitgespanntes Netzwerk von Freunden und Bewunderern zu sammeln verstand, wie insbesondere seine Tagebucheinträge von 1857 und 1858 im Anhang vor Augen führen. Und Tanja Maljartschuk bricht zu Recht eine Lanze für Ukrajinkas hochmoderne, aber leider von Bewunderern und sogar der Autorin selbst gering geschätzte Erzählungen.

Die Übersetzerin Beatrix Kersten hat in ihrer Nachdichtung von Schewtschenkos Versen deren besonderen Sound mit oft unreinen Reimen und wechselnden Rhythmen kongenial eingefangen. In dem autobiographisch-bekenntnishaften Langgedicht "Der Possenreißer" besingt Schewtschenko die tragikomische Figur eines einsam umherziehenden Unterhalters und Träumers, der auf dem volkstümlichen Lauteninstrument Kobsa die Leute mit Liedern amüsiert, als Hüter des historischen Gedächtnisses aber auch die verlorene Kosakenfreiheit beklagt. Es ist bezeichnend, dass Schewtschenko einige seiner Briefe mit dem Pseudonym "Possenreißer" (Perebendja) unterschrieb. Mehrere Poeme widmete er auch den eigenen Liedern, spricht sie darin als arme, heiß geliebte, aber fern der Heimat geborene traurige Waisen an und bittet eine personifizierte Ukraine, sie wie eigene Kinder aufzunehmen.

Auszüge aus einer seiner berühmtesten Verserzählungen, dem als Komödie untertitelten "Traum", persiflieren die sklavisch elaborierten Unterwerfungsrituale in Sankt Petersburg, der Hauptstadt der "Moskali", wie Ukrainer die Großrussen nennen. Die Erzählerfigur ist als "Chochol", der russische Spottname für Ukrainer, erkennbar, kann aber, wie der Geist des Epikers, durch die Luft fliegen oder sich unsichtbar machen. So spielt er Mäuschen bei einer grotesken Parade, die Zar Nikolai I. vor ebenso liebedienerischen wie herausgeputzten und verfetteten Höflingen veranstaltet, welche in eine Prügelorgie mündet: Der Selbstherrscher versetzt seinem höchsten Würdenträger einen Kinnhaken, woraufhin dieser den nächsten Untergebenen haut - und so weiter, bis die ganze Stadt sich verdrischt. Beim Anblick der Reiterstatue Peters des Großen und der Stifterinschrift Katharinas der Großen kommen dem Erzähler die ukrainischen Kosaken in Erinnerung, die für den Bau der neuen Hauptstadt zwangsrekrutiert wurden und auf deren Knochen sie steht. Dieses Gedicht, in dem obendrein die deutschstämmige Zarin spinnenbeinig und mit Wackelkopf auftritt, war ein Hauptgrund für das Schreibverbot, das Nikolai I. persönlich über Schewtschenko verhängte.

Das romantische Poem von der "Großen Gruft", das in Subotiw, dem Geburtsort des Kosakenführers Bohdan Chmelnyzkyj (1596 bis 1657) spielt, der die Ukraine an Russland band, vergegenwärtigt die kolonial fremdbestimmte Geschichte des Landes. In dem übersetzten Fragment prahlen drei Krähen mit den historischen Untaten Russlands, Polens und der Ukraine, wobei das Sündenregister der Letzteren - vor allem durch Kollaborateure wie Chmelnyzkyj, die dem moskowitischen Zaren halfen, andere Ukrainer zu töten beziehungsweise zu verheizen - am längsten ausfällt. Dafür finden Moskauer Grabräuber, die die Kirchengruft von Subotiw auf der Suche nach Chmelnyzkyjs Schatz durchwühlen, nur ein Menetekel: Skelette in Ketten, die höhnisch grinsen.

Der Schriftsteller Schewtschenko, der als Maler begonnen hatte und zeitlebens ein solcher blieb, dokumentierte seine Schreiborte immer auch in Bildern, von denen der schön gestaltete Band fünfzehn reproduziert: Aquarelle ukrainischer Orte mit Kirchen, die in den Vierzigerjahren des neunzehnten Jahrhunderts entstanden, darunter das genannte Gotteshaus in Subotiw, kasachische Steppenlandschaften im Mondschein, aber auch eine Skizze der Kaserne der Nowopetrowsker Festung am Kaspischen Meer, wo Schewtschenko mit Unterbrechungen acht Jahre festgehalten wurde (der Ort in Westkasachstan wurde unter der Sowjetmacht zu Ehren des Imperiumkritikers in Schewtschenko-Fort umbenannt und heißt bis heute so), sowie die Tuschezeichnung einer Soldatenzüchtigung mit Spießruten.

Die ukrainische Heimat besang Schewtschenko die meiste Zeit aus der Ferne; sein Sehnsuchtsbild von einem eigenen Häuschen mit Kirschgarten am Ufer des Dnipro blieb eine freilich ikonische Phantasie. Umso selbstverständlicher solidarisierte er sich im 1845 entstandenen Poem "Kaukasus" mit den Bergvölkern, die sich den russischen Eroberern widersetzten. Der an sie gerichtete Vers "Streitet - so erstreitet ihr" (Boritesja - poborete) gab noch 2013/14 vielen Kämpfern auf dem Kiewer Maidan Kraft.

Auch die bessergestellte und in ihrem Werk politischen Aktualitäten eher ferne Lesja Ukrajinka verfasste - auf Französisch - ein Pamphlet, worin sie 1896, kurz nach dem Besuch des frisch gekrönten Zaren Nikolai II. in Paris, den französischen Intellektuellen vorhielt, dass das große Russland vor allem ein großes Gefängnis sei: mit Unwissen, Verbrechen, Heuchelei und Tyrannei ohne Maß. Dieser Text mit dem Titel "Stimme einer russischen Gefangenen", den sie an eine linksliberale Zeitung schickte, wurde freilich bislang nie publiziert.

Ukrajinkas von Maria Weissenböck exquisit übersetzte Prosa beeindruckt durch die präzise Sprache und scharfe Wahrnehmung psychosozialer Signale während der Belle Époque am westlichen Rand des Russischen Reiches. Die Erzählung "Am Meer" schildert die Bemühungen einer offenbar tuberkulosekranken höheren Tochter aus Moskau, sich in einem Kurort auf der Krim standesgemäß zu vergnügen, und zwar aus der Sicht einer ungleichen Freundin, die dafür umso feiner beobachtet. Die noch kindliche junge Schönheit lebt ganz in der Moskauer Modewelt, transferiert deren Standards von Ästhetik und Abenteuer in die verachtete Provinz und ist, im Gegensatz zur Ich-Heldin, blind sowohl für den Kummer, den sie ihrer Bediensteten bereitet, als auch für den Hass, den sie bei einem örtlichen Jugendlichen schürt.

Ein Meisterwerk ist der vielfigurige Text "Freundschaft" über das Erwachsenwerden von Mädchen der ländlichen Klassengesellschaft im ukrainisch-polnischen Grenzgebiet. Darin freundet sich die zwölf Jahre alte Gutstochter mit einem gleichaltrigen Bauernmädchen an und will nicht hinnehmen, dass dessen schwer arbeitende Mutter es schlägt. Als Gegenmittel holen die Eltern eine polnische Pflegetochter, die das Bauernkind verachtet, die Familie bezaubert, aber untragbar wird, als sie sich einen Kavalier zulegt. Doch als das Provinzfräulein sechzehn wird und ihr Balldebüt in Warschau erwartet, haben sowohl sie als auch die junge Bäuerin jene natürlich-künstliche Maske gefunden, die Erwachsene aller Schichten schützt und verbindet.

Taras Schewtschenko: "Flieg mein Lied, meine wilde Qual". Dichtung und Selbstzeugnisse.

Hrsg. und Vorwort von Juri Andruchowytsch. Aus dem Ukrainischen und Russischen von Beatrix Kersten. Wallstein Verlag,

Göttingen 2025.

312 S., Abb., geb., 26,- Euro.

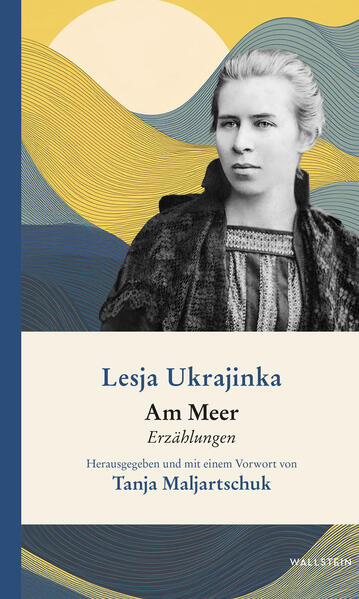

Lesja Ukrajinka: "Am Meer". Erzählungen.

Hrsg. und Vorwort von Tanja Maljartschuk. Aus dem Ukrainischen

von Maria Weissenböck.

Wallstein Verlag,

Göttingen 2025.

184 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.