Besprechung vom 26.08.2025

Besprechung vom 26.08.2025

Die Macht des Kellers

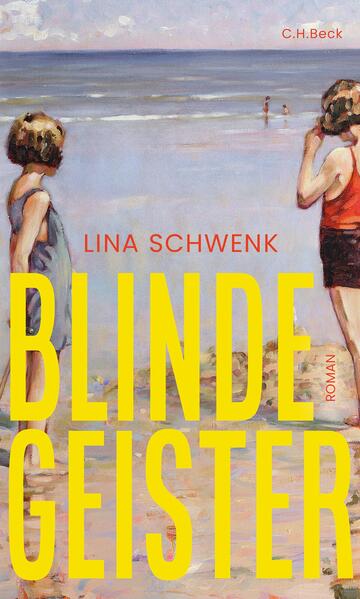

Lina Schwenks Roman "Blinde Geister"

Lina Schwenk gelingt in ihrem schmalen Debütroman "Blinde Geister" ein kleines Kunststück: Auf nur 190 Seiten entfaltet die Autorin eine Familiengeschichte, verhandelt Kriegstraumata und deren transgenerationale Weitergabe, erzählt von der Wucht des Schweigens und dem Gift sorgsam gehüteter Geheimnisse. Und sie tut dies in einer so poetischen, eindringlichen Sprache, dass einem die Protagonisten ihres Romans auf fast schon beunruhigende Weise nahe kommen und man beim Zuklappen des Buches diesen leisen Stich des Abschiednehmens spürt.

Bis auf Prolog und Epilog wird die Geschichte aus der Ich-Perspektive erzählt. Olivia wächst mit ihren Eltern Rita und Karl sowie der älteren Schwester Martha im Nachkriegsdeutschland auf. Wie allen Familien sieht man auch dieser nicht an, was sie im Inneren erschüttert. Mit ihrem Bulli fahren sie ans Meer, wo die Landschaft und der Himmel weit sind. Im Radio läuft das neue Lied von den Beatles. Nachts schmiegen sich alle im Bus aneinander, und wenn eines der Kinder Angst bekommt, wird Schattentheater gespielt. Die Lust aufs Meer bricht bei den Eltern oft derart spontan aus, dass sie ihre Kinder aus der Schule nehmen.

Für die Ich-Erzählerin Olivia ist jede verpasste, von militärischem Drill geprägte Sportstunde, in der die Tennisbälle wir "Geschosse" fliegen, ein Geschenk. Krieg spielt die Familie schließlich schon zu Hause - wobei der Begriff "spielen" der Dimension der tief sitzenden Vaterängste natürlich nicht gerecht wird. Denn den Umzügen der Familie in den feuchten Keller, die Stunden oder Tage dauern können, wohnt nur aus Kindersicht ein Abenteuer inne. Für Karl, der an der Ostfront kämpfte, und unter der Erde dem Transistorradio lauscht, die Russen gefühlt im Nacken, ist der Familienbunker ein Schutzraum. Schwenk schreibt: "Der Keller, der Keller, der Keller. Unser geliebter Bunker. In den wir immer mit mussten, alle zusammen, während all der fernen Kriege. Es ist ständig irgendwo Krieg. Bloß stört das die meisten nicht. Für uns hieß das Familienzeit, die Füße in dicken Strümpfen, ohne Tageslicht zusammenhocken, nächtelang. Das erste Mal erinnere ich 1962, während der Kubakrise." Zu Essen gibt es aufgewärmte Dosenravioli. Für die Schwestern wird der Keller zum Ort der Intimität, und die große Martha erzählt der kleinen Olivia, wen sie geküsst hat, wie man sich die Beine rasiert und im Schatten der Öllampe Mitesser ausdrückt.

Dass Schwenk den Keller nicht zum Horrorbunker stilisiert, macht ihn nur umso unheimlicher und mächtiger. Für die Kinder, die älter werden, nutzt sich das Kellerabenteuer bald ab, sie wollen raus an die Luft, unter den Himmel, atmen, frei sein - dabei sind sie längst Unfreie. Der Krieg hat sich durch das Verhalten und Sprechen beziehungsweise Schweigen und Verschweigen der Eltern auch in ihre Seelen und Körper eingeschrieben. So werden die Nachgeborenen zu Geiseln.

Schwenk ist eine ausgezeichnete Beobachterin. Anstatt halbherzig beschriebene Szenen sogleich mit einer nachgereichten Erklärung Gewicht zu verleihen, wie es Autoren tun, denen das nötige Sprachvermögen fehlt, schwingt bei ihr in wenigen Sätzen oft Entscheidendes mit. Einmal sagt die Ich-Erzählerin: "Mir fehlt der Keller. Er war irgendwann einfach verschwunden. Von heut auf morgen weg. Wurde zu einer geschlossenen, einer blinden Tür, einer Requisite."

Als Erwachsene gerät die feinnervige Olivia in eine seelische Krise, kommt in eine Psychiatrie, findet eine angeklebte Rasierklinge unter dem Spülstein und wäscht sich wochenlang nicht die Haare, damit sie so klebrig und knotig sind wie ihre Seele. Schwenk erzählt episodisch, wirft Schlaglichter auf einzelne Lebensereignisse. Die Liebe zu Paul, die Heirat, ihre Mutterschaft: Schwenk verdichtet geschickt. Nie hat man beim Lesen den Eindruck, betrogen zu werden. Jeder Satz sitzt. Keine einzige Phrase, nicht eine. Abgegriffene Metaphern? Natürlich nicht! Dieser Text ist stilistisch das reinste Vergnügen.

Wie es ihrem Wesen entspricht, wird Olivia Krankenschwester: "Vielleicht hatte Martha Recht und es sind doch diese Berührungen, nach denen ich schon immer gesucht habe und es noch immer tue. Diese Nähe, für die ich Krankenschwester wurde." Die 1988 geborene Lina Schwenk hat ebenfalls als Krankenschwester gearbeitet, bevor sie Ärztin wurde. Jetzt hat sie einen Roman geschrieben, von dem man hofft, dass er ein Auftakt ist. MELANIE MÜHL

Lina Schwenk:

"Blinde Geister".

Roman.

Verlag C. H. Beck, München 2025. 190 S.,

geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.