Zustellung: Do, 15.05. - Sa, 17.05.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

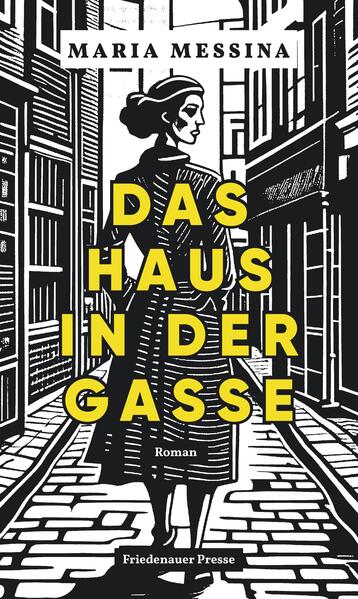

Die junge Antonietta wird nach ihrer arrangierten Heirat mit Don Lucio Carmine, dem Verwalter und Pachteintreiber von Ländereien und Stadthäusern, in dem stillen, verschatteten Haus in der Gasse nie glücklich werden. Don Lucio ist ein wortkarger und berechnender Tyrann, für den das Glück in der Gewohnheit liegt und im Geldverleih zu Wucherzinsen. Nicolina, Antoniettas jüngere Schwester, soll ihr den Umzug in die fremde Stadt erleichtern. Sie bleibt nach der Geburt des ersten Kindes bei dem Ehepaar und erniedrigt sich zur Dienstmagd. In ihrer Bewunderung für Don Lucio und in der Eifersucht auf das scheinbare Glück der Schwester wird sie zur fügsamen Geliebten des Schwagers. Schwelender Hass und eine tiefe Traurigkeit liegen fortan wie ein Schatten über diesem Gespinst von Abhängigkeiten, aus dem es kein Entkommen gibt. Nach ihren Erzählungen, mit denen sich Maria Messina in den 1910er-Jahren einen Namen machte und einen unverwechselbaren literarischen Ton entwickelte, veröffentlichte sie 1921 ihren ersten Roman, der ihren Ruf festigte: In Das Haus in der Gasse entfaltet sie ein klaustrophobisches Kammerspiel, das mit seiner großen poetischen Kraft auch uns Leserinnen und Leser gefangen nimmt.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

26. September 2024

Sprache

deutsch

Auflage

1. Auflage

Seitenanzahl

210

Reihe

Friedenauer Presse Winterbuch

Autor/Autorin

Maria Messina

Übersetzung

Ute Lipka

Nachwort

Christiane Pöhlmann

Weitere Beteiligte

Christiane Pöhlmann

Verlag/Hersteller

Originalsprache

italienisch

Produktart

gebunden

Gewicht

270 g

Größe (L/B/H)

199/121/17 mm

ISBN

9783751880176

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»Das Haus in der Gasse ist eines der Bücher, an die man sich noch lange erinnert. « Karen Krüger (FAZ) Karen Krüger, FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung online

»Ein bewegend kühler Roman über einen Patriarchen, der Frauen nur als subalterne Geister sieht. « Rainer Moritz Rainer Moritz, chrismon

»Ein bewegend kühler Roman über einen Patriarchen, der Frauen nur als subalterne Geister sieht. « Rainer Moritz Rainer Moritz, chrismon

Besprechung vom 30.11.2024

Besprechung vom 30.11.2024

Ein Haus, Don Lucio und seine zwei Frauen

Die Schriftstellerin Maria Messina ist völlig zu Unrecht in Vergessenheit geraten. Ihre Wiederentdeckung ist ein großes Glück.

Von Karen Krüger

Von Karen Krüger

Die Frauenbewegung hat ihre Ikonen oft in der Literatur gefunden. Interessant für sie waren jahrzehntelang Autorinnen, deren Werke die Unterdrückung der Frau beschrieben und die Möglichkeiten, aus ihr auszubrechen. In Italien setzte Sibilla Aleramos autobiographisches Werk "Eine Frau", das der Eisele Verlag jüngst in deutscher Neuübersetzung vorgelegt hat, in dieser Hinsicht Maßstäbe. Als es 1906 in Turin herauskam, erschien das wie ein zorniges Manifest. Der Roman erzählt von Mutterschaft, dem Leiden an der festgefahrenen Rolle als Ehefrau und vom Bedürfnis, sich selbst retten zu wollen, was die Protagonistin dazu bringt, Mann und Kind zu verlassen. Vor allem aber schildert die Autorin eine Vergewaltigung in der ersten Person, was zuvor keine andere in Italien gewagt hatte. Aleramos Roman gehört dort zum feministischen Kanon.

Andere Schriftstellerinnen, deren Figuren weniger als Ikonen taugten oder deren Leben nicht ins Bild rebellischer Autorinnen passten, gerieten dagegen in Vergessenheit, obwohl auch sie die auf Ungleichheit basierende weibliche Lebenswelt beschrieben. Maria Messina (1887 bis 1944) gehört in diese Kategorie. Geboren in Palermo, nahm man sie lange nur als Schriftstellerin eines Südens wahr, der dem Norden hinterherhinkt - auch in Frauenfragen. Messina erzählt vom sizilianischen Kleinbürgertum, auch ihr erster Roman von 1921, "Das Haus in der Gasse". Ein Versuch in den Neunzigern, das deutsche Publikum für ihn einzunehmen, scheiterte. Die Friedenauer Presse nimmt mit der damaligen Übersetzung Ute Lipkas, die von Christiane Pöhlmann durchgesehen und um ein Nachwort bereichert wurde, glücklicherweise nun einen zweiten Anlauf.

Messina entwirft ein brillantes Kammerspiel mit Ehepaar, Schwägerin und Kindern. Man beginnt den Roman zu lesen, und das Gefühl von Spannung und Beklemmung, das sich nach wenigen Absätzen einstellt, hält einen bis zuletzt gefangen. Im Zentrum steht Don Lucio, ein wortkarger Mann mit festen Gewohnheiten. Morgens lässt er sich von seiner Frau den kahlen Schädel massieren, vor dem Schlafen trinkt er ein Glas Zitronenwasser, das von der Schwägerin nach Rezept zubereitet wird. Beim Essen kaut er auf Anraten seines Arztes jeden Bissen dreißigmal. Wenn er sich rasiert, reicht ihm eine der Frauen wortlos den Pinsel. Wenn er zur Arbeit geht, die Ledertasche. Immer auf dem vorletzten Treppenabsatz dreht er sich noch einmal um. In dem riesigen Haus am Ende einer Gasse in einer namenlosen sizilianischen Stadt, in dem er, seine Frau Antonietta und deren Schwester Nicolina zusammenleben, folgen die Tage einer vorhersehbaren Monotonie.

Alles gehorcht dem Willen des Hausherrn, dem die Schwestern dienen, den sie verehren, fürchten und dem sie sehr dankbar sind. Die Unterordnung unter einen Mann ist in der damaligen Kultur Siziliens der einzige Weg zu einem respektablen Status. So wurden die beiden erzogen, und sie fügen sich der Konvention. Don Lucio unterstützt schließlich ihre Eltern.

Es ist eine Gesellschaft der Fassaden, in der auch das unbedeutendste Ereignis sich im Klatsch vergrößert. Nach außen gibt Don Lucio den braven, zugewandten Bürger, zu Hause ist er desinteressiert, sogar seinen Kindern gegenüber. Jeder muss darauf achten, ihn nicht zu stören, leise zu sein. Auf Unzulänglichkeiten, worunter auch Kinderlachen oder die Typhus-Erkrankung von Sohn Alessio fallen, reagiert er beleidigt oder gereizt. Nichts macht ihn zufriedener, als zu sehen, wie seine bloße Anwesenheit die Frauen einschüchtert. "Don Lucio genoss das Rauchen mit beinahe wollüstiger Genugtuung. Mit halb geschlossenen Augen verfolgte er jede kleine Bewegung der Schwestern. Beide zeigten dieselbe Befangenheit in ihrer Art, sich auszudrücken, in ihren Bewegungen und Blicken, und dieselbe Unbeholfenheit, die von der ständigen unerklärlichen Furcht herrührten, ihn zu stören."

Dabei passiert nicht viel im Haus. Gefangen in der Eintönigkeit ihrer Alltagspflichten, in der die Furcht vor dem Unmut des Hausherrn und das Buhlen um dessen Lob die einzigen Reize sind, beginnen die Schwestern, zu Rivalinnen und Feindinnen zu werden. Antonietta muss sich um den kranken Alessio kümmern. Don Lucio fühlt sich sofort vernachlässigt, macht Nicolina Avancen und vergewaltigt sie schließlich. Sie verwechselt seine Übergriffigkeit mit Zuneigung. Die Jahre, in denen sie dem Haus den Rücken kehren könnte, um eine eigene Familie zu gründen, ziehen an ihr vorbei.

Maria Messina erzählt das toxische Zusammenleben abwechselnd aus der Sicht von Don Lucio, Nicolina, Antonietta und dem jungen Alessio, mit viel erlebter Rede und innerem Monolog. In nüchterner, aber suggestiver Sprache beschreibt sie Don Lucios Selbstgefälligkeit, die traurige Gelassenheit der Frauen, ihre Anmut und wie sie sich mehr und mehr abnutzt. Was die feministische Literaturkritik übersah: Die Forderung zur Veränderung ist klar eingeschrieben. Das Haus verlassen die Schwestern nur einmal: Don Lucio ist verreist, Alessio kann sie zu einem Spaziergang überreden. Nicht mehr darin geübt, der Welt gegenüberzutreten, brauchen sie Stunden, um das Haus zu verlassen. Draußen fehlt ihnen jede Selbstsicherheit. Sie fallen auf, auch weil ihre Garderobe vollkommen außer Mode ist und sie sich von einem Jungen durch die Straßen führen lassen, als wäre der ein erwachsener Mann. Die Welt hat sich verändert, der Horizont der beiden Frauen nicht.

Es ist eine der traurigsten Episoden des Romans. Sie wirkt erschreckend zeitlos, wenn man bedenkt, wie es in manchen Milieus und Gesellschaften noch um die Stellung der Frau steht. Es ist jedoch nicht das einzige Mal, dass in diesem großartigen Roman Machtmechanismen zum Tragen kommen, die sich auch noch in der Gegenwart beobachten lassen. Maria Messina hat mit ihrem Roman nicht allein den Frauen ihrer Zeit eine Stimme gegeben. "Das Haus in der Gasse" ist eines der Bücher, an die man sich noch lange erinnert.

Maria Messina:

"Das Haus in der Gasse".

Roman.

Aus dem Italienischen von Uta Lipka, Nachwort von Christiane Pöhlmann.

Friedenauer Presse,

Berlin 2024.

210 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Das Haus in der Gasse" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.