Zustellung: Mo, 12.05. - Mi, 14.05.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

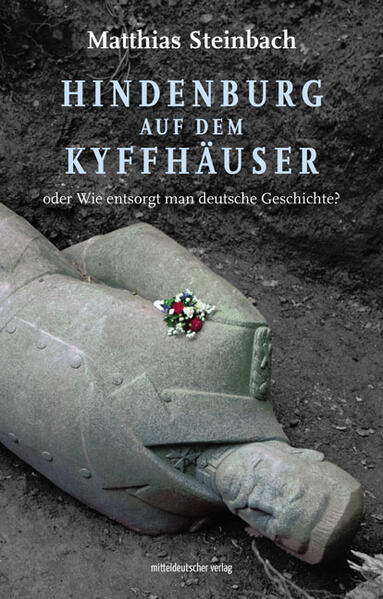

Wie Schneewittchen im Sarg liegt der steinerne Hindenburg in seiner Grube auf dem Kyffhäuser. Seit 1939 stand er neben Barbarossa und Wilhelm I. Die Geschichte des Denkmals erzählt vom nazistischen Hindenburg-Mythos und von Schwierigkeiten mit der Entsorgung deutscher Geschichte. 1947 auf Geheiß der Sowjetischen Militäradministration umgestürzt, wurde der Koloss 2004 wieder ausgegraben, jedoch nicht wieder aufgestellt. Matthias Steinbachs Geschichte des Verschwindens und Wiederauftauchens unternimmt einen Gang durch Landschaft und Literatur entlang des Berges. Es geht um Verschüttungen, Verdrängungen, Erfindungen und Überschreibungen. Die Leserschaft erfährt, wie sich die Geisterstimmen der Vergangenheit zu den Missverständnissen der Gegenwart verhalten.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

22. Juli 2024

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

220

Autor/Autorin

Matthias Steinbach

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Abbildungen

mit s/w-Abb.

Gewicht

414 g

Größe (L/B/H)

215/143/22 mm

ISBN

9783963119224

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Besprechung vom 01.02.2025

Besprechung vom 01.02.2025

Der ausgegrabene Feldmarschall

Ein Monument und seine Geschichte als Spiegel deutscher politischer Verirrungen: Matthias Steinbach erzählt von den Fährnissen des Hindenburg-Denkmals am Kyffhäuser.

Auf dem Kaiserplatz vor dem Bahnhof von Wesel stand bis 1945 ein Denkmal Wilhelms I. Bürger der Stadt am Niederrhein hatten es 1906 bei dem Berliner Bildhauer Reinhold Begas in Auftrag gegeben, dessen Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmal wenige Jahre zuvor an der Berliner Schlossfreiheit enthüllt worden war. Auch das vor dem Reichstag errichtete Bismarck-Nationaldenkmal stammte von ihm. Mit Begas' überlebensgroßer Statue erreichte der wilhelminische Nationalmonumentalismus die niederrheinische Provinz. Knapp vier Jahrzehnte waren dem marmornen Imperator dort vergönnt. Am Ende des Zweiten Weltkriegs wurde das Denkmal gestürzt, aber nicht zerstört. Eingelagert überdauerte es die nächsten Jahrzehnte, bis unlängst eine neuerliche Spendenaktion das kaiserliche Monument wieder ans Licht holte. Nicht zurück auf den Kaiserplatz, der ohnehin seit 1970 - auch damals schon wurden Straßen umbenannt - den Namen des in Wesel geborenen CDU-Politikers und Bundesfinanzministers Franz Etzel trägt, vielmehr, nicht ganz so prominent, vor das Niederrheinmuseum, das bis vor Kurzem noch Preußen-Museum hieß. Dort freilich steht das Standbild nicht, sondern es liegt: auf einem neuen Sockel und in einem gläsernen Sarkophag. So ist es politisch gewollt. Niemand soll mehr zu dem Monarchen aufschauen müssen.

Gut dreihundert Kilometer weiter östlich liegt auch der Weimarer Ersatzkaiser: Hindenburg. Aufschauen kann man auch zu ihm nicht mehr. Gemeint ist nicht das Grab des Feldmarschallpräsidenten in der Marburger Elisabethkirche, über dessen Umgestaltung neuerdings wieder diskutiert wird, sondern das 1939 errichtete Hindenburg-Denkmal auf dem Kyffhäuser in Thüringen, dessen Geschichte Matthias Steinbach in seinem Buch nachgeht. Über fünf Meter groß war Hindenburg dort, ein wahrer Recke, fast schon in den Dimensionen des Hamburger Bismarck. Während dieser jedoch seit über hundert Jahren grimmig auf die Elbe blickt, bislang kaum gestört von jenen Stimmen, die auch ihn jüngst umzulegen verlangten wie seinen König und Kaiser in Wesel, wurde der Hindenburg auf dem Kyffhäuser nach nicht einmal zehn Jahren, 1947, auf Geheiß der sowjetischen Militäradministration vom Sockel gestürzt. Soldaten der Roten Armee, denen die Zerstörung des zehn Tonnen schweren Denkmals aus Porphyr nicht gelang, vergruben es. Die Erinnerung verblasste, aber sie verschwand nicht. 1992, kurz nach der Deutschen Einheit, beteiligten sich Schüler des Kyffhäuser-Gymnasiums in Frankenhausen, bis 1991 noch Polytechnische Oberschule (POS) Thomas Müntzer, mit einem Projekt zur Geschichte des Denkmals am Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten. In einer Zeit, als in Ostdeutschland Marx und Lenin stürzten, plädierten die Gymnasiasten für eine Wiederaufstellung Hindenburgs am historischen Ort. Verkörperte der Titan nicht die Nation, die 1990 wieder zueinandergefunden hatte? Reaktionen der Jury sind nicht überliefert.

Noch einmal gut zehn Jahre später wurde das Denkmal ausgegraben, nicht vom Landesdenkmalamt, sondern von dem aus Westdeutschland stammenden Wirt des Kyffhäuserhotels. Ausgerechnet unter den Mauern eines aus den Siebzigerjahren stammenden "Ferienbungalows" der Stasi, gebaut, um die - politisch stets verdächtigen - Besucher des Kyffhäuser-Denkmals zu beobachten, ruhte der Koloss. Die Stiefel des Feldmarschalls sind durch die Fundamente des Gebäudes förmlich einbetoniert, so als sollte er daran gehindert werden, jemals wieder aufzustehen. An eine Wiederaufrichtung ist auch nicht gedacht. Eine Glasplatte soll die liegende Statue jetzt schützen, die integriert werden soll in das Tourismuskonzept der kommunalen Kyffhäuser-Stiftung.

Habent sua fata monumenta. Und über diese Schicksale lassen sich nicht nur Geschichten erzählen, sondern in ihnen spiegelt sich Geschichte, auch nationale, deutsche Geschichte in ihren Windungen und Wirrungen vom Nationalen über das Hypernationale und das vermeintlich Postnationale hin zum Neonationalen, vom Heroischen über das Postheroische zum Neuheroischen. Am Hindenburg-Denkmal auf dem Kyffhäuser lässt das Matthias Steinbach, der in Braunschweig Geschichte lehrt, exemplarisch sichtbar werden. Steinbach, in Thüringen geboren, in Jena in den Jahren um 1990 akademisch sozialisiert, erzählt die Geschichte des Denkmals, nah an den Quellen, zum Teil autobiographisch, doch zugleich in ironischer Distanz: zu sich selbst, zu Hindenburg und seinem Mythos und zur Geschichte von Nation und - deutschem - Nationalstaat. Kundig rekurriert er auf Nipperdey und Koselleck, stellt das Denkmal in weite assoziative Räume und historische Bezüge. Ein Exkurs zum Denkmal am Berg sei sein Buch. Exkurse sind immer schwierig.

Die verschiedenen Erzählstränge zusammenzuhalten fordert den Leser ebenso heraus wie die ständigen Zeitsprünge. Die vielen kleinen Geschichten in der Geschichte bilden keine geschlossene Perspektive, verbindend wirkt allein der Versuch, Geschichte als Geschichte von Verirrungen zu deuten. Zugleich, so die These, sei es niemals möglich, sich von diesen Verirrungen zu lösen. Das bestimmt Steinbachs Blick auf den Kyffhäuser, die sagenumwobene Landschaft zwischen Thüringer Wald und Harz, zwischen Wartburg und Brocken, der im entstehenden deutschen Nationalismus zu einem rückwärtsgewandten Sehnsuchtsort wurde, mit Friedrich Rückerts schlafendem Stauferkaiser Friedrich I. und der mythischen Vorstellung der mit Barbarossa in den Berg herabgesunkenen Herrlichkeit des Reiches. Mit Barbablanca, dem weißbärtigen Hohenzollernkaiser Wilhelm I., sei sie, so hieß es seit 1871, zurückgekehrt. Diesen Geist atmete der Kyffhäuser seit 1871, erst recht seit 1890, und diesen Geist monumentalisierte der Architekt Bruno Schmitz in seinem Kaiserdenkmal: oben das Reiterstandbild Wilhelms I., darunter die Figur des wiedererwachenden Rotbarts. Ein Kriegs- und Kriegerdenkmal war es im Kern, ein Sieges- und Siegerdenkmal, genau wie das ebenfalls von Schmitz entworfene Völkerschlachtdenkmal in Leipzig. Mit seiner Einweihung 1896 wurde das Kyffhäuser-Denkmal sogleich in die preußisch-deutsche Militär- und Machttradition gestellt. Der Tag der Einweihung war der 18. Juni, der Jahrestag der Schlachten von Fehrbellin (1675) und Waterloo (1815) sowie des Einzugs der siegreichen preußischen Truppen in Berlin 1871. Der Deutsche Kriegerbund, der das Denkmal initiiert hatte, übernahm die Denkmalverwaltung. Seit 1900 nannte er sich Kyffhäuserbund.

Soldatischer Nationalismus und trotzige Nichtanerkennung der Niederlage fanden nach dem Ersten Weltkrieg auf dem Kyffhäuser einen symbolischen Ort. Hindenburg, der Held von Tannenberg, bereits vor 1918 ein lebendiger Mythos, selbstverständlich Ehrenpräsident des Kyffhäuserbundes, war mehrfach dort. Als Reichspräsident blieb er der Generalfeldmarschall, auch wenn er gelegentlich die Pickelhaube gegen einen Zylinder tauschte. Zum Demokraten und Republikaner machte ihn das nicht, und auch nicht, dass er zweimal demokratisch zum Präsidenten gewählt wurde, davon einmal, 1932, als Kandidat gegen Hitler. Er ernannte Hitler nicht nur zum Reichskanzler und inkorporierte ihn am Tag von Potsdam in die preußisch-deutsche Reichsahnenreihe, sondern er unterschrieb als Präsident auch die "Verordnung zum Schutz von Volk und Staat", die die Grundrechte aufhob. Mit der Metapher vom Steigbügelhalter ist das nicht zutreffend beschrieben, und die apologetische Rede von Hindenburgs Senilität und seiner politischen Überforderung hat im Lichte der jüngeren Forschung keinerlei Grundlage mehr.

Ein Nationalsozialist muss er deshalb nicht gewesen sein, und nach seinem Tod waren Hindenburg und sein Mythos nicht einfach zu nazifizieren. In Tannenberg half die ins Antibolschewistische gewendete Russenfeindschaft, auf dem Kyffhäuser der Krieger Hindenburg als Verkörperung der Nation in Waffen. Dafür war Hermann Hosaeus, der richtige Bildhauer. Der Schüler von Reinhold Begas hatte nach 1918 geradezu in Serie und zunehmend revanchistisch und aggressiv Kriegerdenkmäler gestaltet. Sein Hindenburg wurde im Mai 1939 eingeweiht. Der Bellizismus des Denkmals war, kurz nach der "Zerschlagung der Rest-Tschechei" und wenige Monate vor dem Überfall auf Polen, die passende Botschaft. ECKART CONZE

Matthias Steinbach: "Hindenburg auf dem Kyffhäuser oder Wie entsorgt man deutsche Geschichte?"

Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale) 2024.

220 S., Abb., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Hindenburg auf dem Kyffhäuser oder Wie entsorgt man deutsche Geschichte?" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.