Zustellung: Sa, 26.07. - Di, 29.07.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

Von einem, der irre wird an Deutschland.

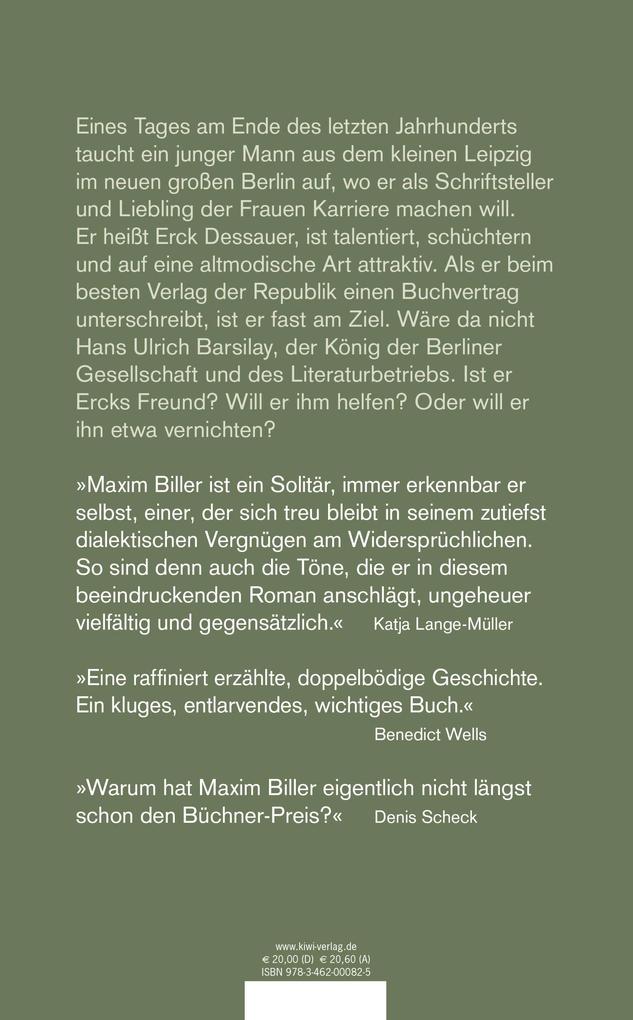

Erck Dessauer, der Held und Erzähler dieses Romans, ist jung, begabt und bereit, ein großer Schriftsteller zu werden. Leicht ist das nicht im Berlin der Nullerjahre, denn eingeschworene Cliquen teilen die Macht unter sich auf, und Missgunst ist ein anderes Wort für Glück. Und besonders einer scheint es auf Erck abgesehen zu haben.

Ercks Vater wurde zweimal verlassen: einmal von seiner Ehefrau. Und einmal von der DDR. Beides hat der Professor aus Leipzig nicht verwunden. Erck ist mit diesem Schmerz groß geworden, aber Aufgeben ist seine Sache nicht. Als er beim besten Verlag der Republik einen Buchvertrag unterschreibt, ist er fast am Ziel. Wäre da nur nicht dieser Hans Ulrich Barsilay mit seinem extravaganten Auftreten, seinen schönen Ex-Freundinnen, seiner perfekten Prosa und seiner Gewissenlosigkeit. Das Problem: Er ist beim selben Verlag. Und vieles deutet darauf hin, dass er versucht, Erck sein Thema zu stehlen. Höchste Zeit, ihm mit einer Intrige zuvorzukommen.

Maxim Biller erzählt die Geschichte von einem, der irre wird an Deutschland, weil er um jeden Preis hinein will: in die Gesellschaft, ins Scheinwerferlicht des Betriebs, ins Valhalla der neuen wiedervereinten Nation. »Der falsche Gruß« ist eine bitterböse Studie über Opportunismus, neuen Nationalismus und die Dinge, die man wieder sagen können muss.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

19. August 2021

Sprache

deutsch

Untertitel

Roman.

3. Auflage.

Auflage

3. Auflage

Seitenanzahl

128

Autor/Autorin

Maxim Biller

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Gewicht

256 g

Größe (L/B/H)

211/134/20 mm

ISBN

9783462000825

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»'Der falsche Gruß' veredelt eigene Obsessionen zu brillanter Literatur [. . .] Maxim Biller hat ein brillantes Buch darüber geschrieben, wie der Glaube an die eigene Marginalisierung und an die Verworfenheit des Gegners in Repression und moralische Selbstgefälligkeit umschlägt. « Erika Thomalla, Der Freitag

»Der deutschen Angst, auf der falschen Seite der Geschichte zu stehen, ruiniert Maxim Biller das Pathos, indem er sie zu einer Komödie aus Berlin-Mitte macht. [. . .] Er zersetzt die Selbstgerechtigkeit aller Seiten. Das ist grosse Kunst [. . .] Bei Biller fliegen irgendwie alle aus der Kurve. Der Spass, ihnen dabei zuzusehen, ist erheblich. « Paul Jandl, NZZ

»Damit die deutsche Jugend gleich weiß, was abgeht in Germany, sollte sie dieses elegante Buch unbedingt lesen. « Die Zeit

»Der flott erzählte Roman verlangt eine konzentrierte Lektüre, bietet aberdafür auch jede Menge turbulenter Szenen und schräger Figuren, skurrilerSituationen und farbiger Anekdoten. Dabei greift er auch aktuelle literarischeund politische Debatten auf und setzt dabei sehr unkonventionelle Akzente. Als anspruchsvoll-unterhaltsame Satire auf den deutschen Literaturbetriebnicht nur für Insider ein Lesevergnügen! « Ronald Schneider, Rheinische Post

»[D]ieser mit erfrischender Direktheit erzählte, witzig-unterhaltsame und trotz seiner Kürze auf mehreren Zeitebenen spielende Roman ist ein Spiegelkabinett, aus dem es kein Entrinnen gibt, in dem jede Verbindung, jede Abspielung denkbar ist. « Edo Reents, FAZ

»[E]in beachtenswerter Ritt durch die deutsche Geschichte. Auf 120 Seiten schafft es der Autor, den Nationalsozialismus und den Holocaust, die DDR, den Israel Konflikt und schließlich auch mogelnde Journalisten durch einen roten Faden aus Neid und Missgunst miteinander zu verbinden. « Sarah Platz, ntv

»Maxim Billers [. . .] Roman ist ein messerscharfer Geniestreich. Er quillt übervor Stoff, den der Autor geschickt und temposcharf in eine Dramaturgie zwingt, mit der er Zeiten, Orte und Haltungen verwirbelt. Das alles ergibt eine fabelhaft komponierte Attacke auf den Berliner Kulturbetrieb voller unverbrauchter Konstellationen. « Ulrich Steinmetzger, Westdeutsche Allgemeine Zeitung

»Ein unterhaltsamer Roman, überspitzt, satirisch, lustvoll und bitter. « Carsten Hueck, Deutschlandfunk Kultur

»Was Maxim Biller auf lediglich 120 Seiten auch noch unterhaltsam, bisweilen witzig, gern zynisch bietet, ist beachtlich. « Nordkurier

»Ein gehaltvolles, ein intelligentes und provozierendes [Buch]. « Peter Mohr, literaturkritik. de

»'Der falsche Gruß' ist ein glänzendes Porträt des Berliner Kulturbetriebs. . . klug, fast hinterhältig verschachtelt. . . es schüttelt klammheimlich die altvertrauten Loyalitäten durcheinander. « Ingeborg Harms, Die Zeit

»[E]ine brillante Zwischenform: einerseits eine Polemik auf den neudeutschen Nationalismus, andererseits eine autobiografisch gefärbte Erzählung über das Leben als Jude heute. « Welt am Sonntag

»Eine herrlich polemische Persiflage, die mitten hineintrifft in die aktuellen Debatten über Political Correctness und Cancel Culture. « Welf Grombacher, Wiesbadener Kurier

»Ein Glanzstück. « Thomas Hummitzsch, tip Berlin

»So bringt der Roman auf den Punkt, woran es in der Bundesrepublik fehlt: Aneinem Verständnis der Gegenwart, Wünschen für die Zukunft und Freude am Leben. « Nils Minkmar, Süddeutsche Zeitung

» Der falsche Gruß ist Literatur, wie sie kein anderer Schriftsteller in Deutschland zu schreiben vermag. « Gerrit Bartels, Der Tagesspiegel

»Im komplexverschlungenen Plot des exzellenten kleinen Romans finden die intellektuellen, moralischen und politischen Verwerfungen der Gegenwart ihr getreues Abbild. « Hans-Dieter Fronz, Südwest Presse

»Der deutschen Angst, auf der falschen Seite der Geschichte zu stehen, ruiniert Maxim Biller das Pathos, indem er sie zu einer Komödie aus Berlin-Mitte macht. [. . .] Er zersetzt die Selbstgerechtigkeit aller Seiten. Das ist grosse Kunst [. . .] Bei Biller fliegen irgendwie alle aus der Kurve. Der Spass, ihnen dabei zuzusehen, ist erheblich. « Paul Jandl, NZZ

»Damit die deutsche Jugend gleich weiß, was abgeht in Germany, sollte sie dieses elegante Buch unbedingt lesen. « Die Zeit

»Der flott erzählte Roman verlangt eine konzentrierte Lektüre, bietet aberdafür auch jede Menge turbulenter Szenen und schräger Figuren, skurrilerSituationen und farbiger Anekdoten. Dabei greift er auch aktuelle literarischeund politische Debatten auf und setzt dabei sehr unkonventionelle Akzente. Als anspruchsvoll-unterhaltsame Satire auf den deutschen Literaturbetriebnicht nur für Insider ein Lesevergnügen! « Ronald Schneider, Rheinische Post

»[D]ieser mit erfrischender Direktheit erzählte, witzig-unterhaltsame und trotz seiner Kürze auf mehreren Zeitebenen spielende Roman ist ein Spiegelkabinett, aus dem es kein Entrinnen gibt, in dem jede Verbindung, jede Abspielung denkbar ist. « Edo Reents, FAZ

»[E]in beachtenswerter Ritt durch die deutsche Geschichte. Auf 120 Seiten schafft es der Autor, den Nationalsozialismus und den Holocaust, die DDR, den Israel Konflikt und schließlich auch mogelnde Journalisten durch einen roten Faden aus Neid und Missgunst miteinander zu verbinden. « Sarah Platz, ntv

»Maxim Billers [. . .] Roman ist ein messerscharfer Geniestreich. Er quillt übervor Stoff, den der Autor geschickt und temposcharf in eine Dramaturgie zwingt, mit der er Zeiten, Orte und Haltungen verwirbelt. Das alles ergibt eine fabelhaft komponierte Attacke auf den Berliner Kulturbetrieb voller unverbrauchter Konstellationen. « Ulrich Steinmetzger, Westdeutsche Allgemeine Zeitung

»Ein unterhaltsamer Roman, überspitzt, satirisch, lustvoll und bitter. « Carsten Hueck, Deutschlandfunk Kultur

»Was Maxim Biller auf lediglich 120 Seiten auch noch unterhaltsam, bisweilen witzig, gern zynisch bietet, ist beachtlich. « Nordkurier

»Ein gehaltvolles, ein intelligentes und provozierendes [Buch]. « Peter Mohr, literaturkritik. de

»'Der falsche Gruß' ist ein glänzendes Porträt des Berliner Kulturbetriebs. . . klug, fast hinterhältig verschachtelt. . . es schüttelt klammheimlich die altvertrauten Loyalitäten durcheinander. « Ingeborg Harms, Die Zeit

»[E]ine brillante Zwischenform: einerseits eine Polemik auf den neudeutschen Nationalismus, andererseits eine autobiografisch gefärbte Erzählung über das Leben als Jude heute. « Welt am Sonntag

»Eine herrlich polemische Persiflage, die mitten hineintrifft in die aktuellen Debatten über Political Correctness und Cancel Culture. « Welf Grombacher, Wiesbadener Kurier

»Ein Glanzstück. « Thomas Hummitzsch, tip Berlin

»So bringt der Roman auf den Punkt, woran es in der Bundesrepublik fehlt: Aneinem Verständnis der Gegenwart, Wünschen für die Zukunft und Freude am Leben. « Nils Minkmar, Süddeutsche Zeitung

» Der falsche Gruß ist Literatur, wie sie kein anderer Schriftsteller in Deutschland zu schreiben vermag. « Gerrit Bartels, Der Tagesspiegel

»Im komplexverschlungenen Plot des exzellenten kleinen Romans finden die intellektuellen, moralischen und politischen Verwerfungen der Gegenwart ihr getreues Abbild. « Hans-Dieter Fronz, Südwest Presse

Besprechung vom 22.08.2021

Besprechung vom 22.08.2021

Peinlichkeit und Scham

Der neue Roman von Maxim Biller: "Der falsche Gruß"

Der Schriftsteller Maxim Biller hat einen neuen, kurzen Roman geschrieben, "Der falsche Gruß", es geht darin um einen jungen, instabilen Autor namens Erck Dessauer, der fürchtet, von einem etablierten anderen Autor namens Hans Ulrich Barsilay um den Erfolg gebracht zu werden. Ein Erfolg, von dem sich Erck denkt, dass er ihm zusteht, er will dorthin, wo Barsilay schon ist, Restaurants, Frauen, Feuilletons. Vieles spricht dafür, dass sich Dessauer diese Konkurrenz zwischen ihm und dem Star Barsilay aber einbildet. Auch deswegen, weil Dessauer nur ein einziges Gefühl wirklich genau kennt - verkannt zu werden. Und nur dieses eine verzweifelt süße Gefühl ihm Halt und Größe gibt. Dessauer heult deswegen viel.

Barsilay dagegen ist ein schillernder, schwadronierender jüdischer Silberrücken aus Berlin-Mitte. Er hat einen autobiographischen Bestseller geschrieben, "Meine Leute", das auf einen kathartischen Nervenzusammenbruch bei einem Besuch in Auschwitz hinausläuft. Den Barsilay aber offenbar erfunden hat, er war nie in Polen. Was Dessauer herausfindet. Und öffentlich macht, um Barsilay zu desavouieren und zu verhindern, dass der ihm die Show stiehlt.

Denn Dessauer schreibt selbst an seinem Durchbruchsbuch: einem historischen Porträt Naftali Frenkels, Erfinder des Gulag-Systems. Im Buch versucht er damit den Letztbeweis zu liefen, dass die Kommunisten die mörderischen Methoden hervorgebracht haben, auf denen danach die Nationalsozialisten aufbauten: der Stein des Anstoßes, der vor 35 Jahren den Historikerstreit ins Rollen brachte. Und Erck Dessauer wird dafür bejubelt.

Die eine Figur in Maxim Billers neuem Roman ist also ein jüdischer Intellektueller, Biller macht ihn zum Nachfahren Heines. Die andere ist ein Apologet Ernst Noltes - und Sohn eines Leipziger Professors aus der DDR-Funktionselite, der sich nach dem Fall der Mauer das Leben nahm. Beide Figuren suchen nach Erfolg im Diskurs. Und so wie Biller dieses Duell inszeniert, das sich also letztlich wohl nur im Kopf Dessauers abspielt, und mit lauter Anspielungen versieht, hat man kaum Probleme, darin ein Spiegelbild unserer Gegenwart zu erkennen. Eine Gegenwart geschichtspolitischer Debatten um die Einzigartigkeit des Holocausts, verkitschter Erinnerungsliteratur wie "Stella", BDS und "Israelkritik" und die Faszination fürs Totalitäre als intellektuellen Sport, den Linke wie Rechte gleichermaßen betreiben.

Den Inhalt dieses kurzen Romans aber so zu komprimieren bedeutet schon, ihn auf eine Formel zu bringen, die sich dann auch wieder anwenden ließe auf reale Diskurse um Schuld und Erinnerung, Deutungshoheit und Rederechte und Meinungsfreiheit, auf die das Buch permanent anspielt. Als habe Biller mit diesem Roman einen Kommentar abgegeben. Es ist aber Literatur und folgt den eigenen Gesetzen von Kostümierung, Verschleierung, Verdrehung, Zuspitzung. Deswegen ist es nicht so einfach, auch wenn es sich vielleicht so liest.

Und es fängt schon damit an, dass Billers Roman ständig in der Zeit hin und her springt. "Der falsche Gruß" spielt im Wesentlichen etwas früher als heute, vor etwa fünfzehn Jahren. Dessauer schreibt seine Geschichte allerdings später auf, doch auch nicht heute, 2021, sondern "im viel zu warmen Winter 2012": in einer modernen, teuren Wohnung an der Bernauer Straße von Berlin. Dort, wo auf dem früheren Todesstreifen seit dem Fall der Mauer Neubauten entstanden sind, in denen die neuen Berliner leben, die im neuen Berlin etwas geworden sind. Einer von diesen neuen Berlinern ist Erck Dessauer dann wohl doch geworden, dank seines Buches über den Massenmord-Logistiker Frenkel. Vielleicht aber auch, weil er seinen Konkurrenten Barsilay vorgeführt hat, nachdem der ihn vorgeführt hatte.

Denn etwas war da offenbar doch zwischen den beiden vorgefallen. Sie begegnen sich das erste Mal im Jahr 2000 im "Einstein Unter den Linden", als Dessauer noch Student ist, Barsilay aber längst berühmter Autor berüchtigter Essays voller hot takes über die Westdeutschen und die Ostdeutschen. "Was können Sie schreiben, was nicht schon gedacht und geschrieben wurde?", hatte damals Barsilay Dessauer gefragt, im "Café Einstein", wohin er mit seiner Freundin Valeria gekommen war.

Worauf Dessauer ihnen sein Examensprojekt zu erklären versucht hatte, in dem es um "Spätbolschewismus als Identität und Nachteil" gehen soll - ein Titel, auf den er immer besonders stolz gewesen war. Jetzt aber, plötzlich und wie im Fieber, erkennt er dessen Nichtigkeit, marschiert darauf ins Büro seines Professors an der Humboldt-Uni, um dem zu erklären, dass das alles hier unter seinem Niveau ist.

Nur, um Stunden später, angekommen in seiner Kohleofen-Wohnung am Teutoburger Platz, in kompletter Zerrüttung zu erkennen, dass er sich damit soeben ruiniert hat. Weil er "auf Rasputin persönlich und seine platinblonde Sirene" gehört hatte, die ihn dazu verführt hatten, sich selbst zu blamieren und seine Unikarriere zu beenden. Dessauer beschließt in diesem Moment, sich dafür zu rächen. Selbst wenn das Jahre dauern sollte.

Das tut er dann auch. Oder vielleicht bildet sich Dessauer auch das wieder ein. So wie er sich auch vielleicht nur eingebildet hat, dass er eines Abends, sieben Jahre später, im Restaurant "Trois Minutes" sich vor dem Tisch, an dem Barsilay saß, aufgebaut hatte, um ihm den Hitlergruß zu zeigen, weil Dessauer sich wiederum eingebildet hat, dass Barsilay schlecht über ihn geredet hatte, so wie er sich auch einbildet, Barsilay könnte ihm das Frenkel-Projekt wegnehmen, gerade als er dafür so einen schönen Buchvertrag bekommen hat. Überhaupt sind eingebildete Kränkungen und Neurosen, das ewige Gefühl des Zu-kurz-Kommens, öffentliche Peinlichkeit und Scham die vorantreibenden Motive des Romans.

Und immer, so erzählt es Erck Dessauer in seiner modernen Wohnung an der Bernauer Straße auf dem ehemaligen Todesstreifen der Mauer, im viel zu warmen Winter 2012, sind es die Juden, die aufrechten Deutschen wie ihm zuvorkommen, immer ist da "einer von ihnen", der schlauer ist, besser schreibt, weltgewandter ist, die Frauen kriegt - wie Valeria, der Dessauer verfallen ist, trostlos und unheilbar. Barsilay kommt ja selbst damit davon, nicht so ganz die Wahrheit in der eigenen Autobiographie geschrieben zu haben. "Wer versündigte sich hier an Auschwitz?, flüstert sich Dessauer in der finstersten Szene des Romans selbst zu. "Wer missbrauchte dieses Menschheitsverbrechen für seine kleinen, egoistischen Zwecke? Ich oder er?"

Kurz vor Erscheinen dieses neuen Buchs hatte Maxim Biller wieder mal eine Kolumne von jener Sorte geschrieben, die er seit den Achtzigerjahren beim Magazin Tempo entwickelt hat und die kurz und heftig Aufmerksamkeit und Gegenwehr erzeugen. Weil Biller kalkuliert verletzend persönlich werden kann. Diesmal betraf es den Journalisten Max Czollek und die Frage, ob man eine jüdische Mutter (wie Biller) haben muss, um jüdisch zu sein. Biller hatte Czollek als "Faschings- und Meinungsjuden" bezeichnet, "der den linken Deutschen nach dem Mund redet", das am Ende dieser Kolumne zwar selbst kurz irgendwie bezweifelt, der Krach war jedenfalls mal wieder da, und in ihn hinein erscheint also jetzt "Der falsche Gruß". Man sollte aber die Aufmerksamkeitserzeugungstaktiken des Polemikers Biller nicht mit den erzählerischen Strategien des Schriftstellers Biller verwechseln, auch wenn das eine wohl nicht ohne das andere zu haben ist.

Der Schriftsteller Biller nämlich sabotiert selbst, dass man "Der falsche Gruß" als Schlüsselroman lesen könnte. Da gibt es zwar reale Orte (den Teutoburger Platz in Berlin-Mitte, das "Trois Minutes", nicht weit entfernt davon), es gibt Klarnamen (Münkler, Goetz, Nolte) und erfundene Figuren, die realen ähneln: eine Verlegerin beispielsweise, in der man Suhrkamps Ulla Berkéwicz erkennen könnte. Barsilay wiederum muss sich vor Gericht verantworten, weil er in einem Roman die Persönlichkeitsrechte seiner einstigen Geliebten Valeria verletzt haben soll, was an den Prozess gegen Billers Roman "Esra" erinnert, der aus dem gleichen Grund bis heute nicht verbreitet werden darf.

Aber es passt alles nicht genau zueinander. Nichts geht wirklich auf, Barsilay ist nicht Biller, schon allein weil Biller noch nie in so großen Begriffen schwadroniert hat, wenn er polemisierte. Auch die Verschleierungen der Motive und Figuren (groß wird klein, kurz wird lang, so ungefähr) in diesem Roman sind oft so simpel gemacht, dass sie ihrem Autor letztlich vielleicht sogar egal gewesen sein müssen, denkt man irgendwann.

Das Hauptstadt-Feuilleton-Buchbetriebs-Rätselraten-Spiel wäre sowieso banal, gemessen daran, worum es im Kern am Ende dieses kurzen Romans geht: um die mörderischen Ideologien des 20. Jahrhunderts. Um Gulag und Holocaust nicht als Geschichte unbeschreiblichen Unglücks mit Millionen und Millionen von Opfern, sondern als eine Art von Stoff. Darum, wie immer neue Figuren des öffentlichen Diskurses daraus immer wieder ihre Karrieren formen können. Um die Geschmacklosigkeit solcher Karrieren. Wer denkt, aus der Geschichte von Gulag und Holocaust steile Thesen entwickeln zu können, hat die Geschichte von Gulag und Holocaust nicht verstanden. Hat keine Ahnung. Keinen Kopf. Kein Herz. Maxim Billers neuer Roman spielt, Berliner Republik hin oder her, tief im 20. Jahrhundert.

Aber auch das ist eine komprimierte Formel, und sie verfehlt den sentimentalen Ernst, der in diesem novellenhaften Roman steckt. Und das Spielerische an diesen Figuren, die im zaristischen Russland genauso zu Hause sein könnten wie am Teutoburger Platz, wo sich die Eltern des 21. Jahrhunderts, Kinder von Tätern, darüber prügeln, wie der Müll richtig getrennt wird. TOBIAS RÜTHER.

Maxim Biller, "Der falsche Gruß". Kiepenheuer und Witsch, 128 Seiten

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 14.02.2023

Herrlich sarkastische Allegorie auf den Kulturbetrieb. Sehr intellektuell, ein bisschen Empathie könnte nicht schaden.

am 06.01.2022

Political Correctness

Wieder ein Buch von Maxim Biller. Und wieder ein kontroverses Buch! Kann wahrscheinlich gar nicht anders sein. Der Autor zieht ja so ein Erleben magisch an. So ein Empfinden seiner Bücher scheint ja vielleicht auch gewollt zu sein. Auch so tritt man Debatten los und ein Nachdenken über gewisse Dinge und ein Nachdenken kann ja nie schlecht sein.

Der falsche Gruß ist ein etwas verworren geschriebenes Buch, durch eine nicht chronologisch geordnete Handlung springt das Buch in die verschiedenen Zeiten des Geschehens. Schon das allein verwirrt etwas.

Dann nimmt sich der Autor hier unsere, die deutsche Eigensicht vor. Der falsche Gruß ist ein Buch über den schönen Schein und das wirkliche Sein, ein Buch über Political Correctness, ein Buch über Widersprüche, ein Buch über Gegensätze, ein Buch über eine nicht vorhandene Ehrlichkeit, ein Buch über die Scheinheiligkeit. Ein interessantes Buch. Und eine interessante Sichtweise!

Erck Dessauer, der Titelheld des Buches, ist ein ehemaliger Leipziger, der aus seiner Stadt nach Berlin flieht. Warum macht er das? Leipzig ist doch ein schönes Pflaster. Für Erck Dessauer aber weniger, zerbricht doch an diesem Ort seine Familienidylle. Obwohl ich mir Idylle in Bezug zu Maxim Billers Werken gar nicht vorstellen mag. Der Vater, erst 1968 in die Partei (SED) eingetreten, von der Wende böse überrascht, bringt sich schließlich um. Für Erck bezeichnend verbleibt ein Gespräch mit seinem Vater über einen Artikel in einer politischen Zeitschrift über die DDR und ihre Bewohner. In diesem Artikel blickt der Autor etwas reißerisch auf das Geschehen, vermarktet eher sich selbst als die Wahrheit, dies kränkt natürlich und verfestigt ein Die- und Wir-Denken, eine Spaltung in Ostler und in Westler. Ein Denken, welches in manchem Kopf auch im Jetzt besteht und ein Denken, welches von manchem Kopf auch im Jetzt befeuert wird. Für Erck war dieser Artikel/das darin begründete Denken/die darin bestehende Enttäuschung ursächlich für den Freitod des Vaters, neben anderen Ursachen auch. Auch die Mutter verlässt Erck und ihren Mann, geht in eine Jerusalemer Einrichtung um Buße zu tun, hatte sie doch in der eigenen Familie Nationalsozialisten. ... Dieses Konglomerat aus Erinnerungen lässt Erck schließlich aus Leipzig verschwinden, er glaubt in Leipzig zu ersticken. In Berlin in der Literaturwelt bietet sich Erck schließlich eine Möglichkeit zur Rache, die er erfolgreich nutzt, aber die Welt ist klein. Und die Möglichkeit einer Revanche/die Scheinheiligkeit der Gesellschaft/der mögliche eigene Untergang verleiten den etwas paranoiden Erck schließlich zu einer unüberlegten/überlegten Tat, denn opportun ist er hier nicht, aber national ist er in meinen Augen auch nicht, er will schockieren/abschrecken/bloßstellen/sich selbst schützen und verzweifelt schließlich an seinem Übermut/an der Situation/an seiner Paranoia.

Ob die neuen Rechten auch bloß schockieren wollen, bezweifele ich, ob dieses Gleichnis passt, bezweifele ich ebenso. Aber wie der bisherige Umgang mit dieser politischen Rechten seitens des Staates war, könnte man meinen der Staat dachte bisher, die wollen nur spielen. Doch dies wollen sie mitnichten. Womit wieder die Scheinheiligkeit ins Spiel kommt.