Zustellung: Do, 15.05. - Sa, 17.05.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

Ein faszinierendes philosophisch-literarisches Gedankenspiel, das anregt, die Maximen des eigenen Lebens zu überprüfen. Wie finden wir das wirkliche Leben? Im Rückzug in unberührte Natur? Nach dem Tod in der Unsterblichkeit? Durch das Leben unserer Kinder? Diese Fragen treiben auch den fiktiven Lyriker und Philosophen Moritz Brandt um. Sein Freund Aaron sortiert dessen Nachlass, stößt dabei auf Tagebücher und Essays, in denen Brandt über das wirkliche Leben nachdenkt. Je mehr er sich aber in diese Texte vertieft, desto häufiger fragt sich Aaron: Woher kommt der Wunsch, sich zu verwandeln, wirklich zu werden? Meisterhaft verknüpft Michael Hampe Erzählung und Reflexion, damit wir erkennen, wie uns die Unterscheidung zwischen Schein und Wirklichkeit daran hindert, mit unserem Leben klarzukommen.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

09. März 2020

Sprache

deutsch

Auflage

Nachdruck

Seitenanzahl

304

Autor/Autorin

Michael Hampe

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Abbildungen

Mit Abbildungen

Gewicht

507 g

Größe (L/B/H)

208/131/40 mm

ISBN

9783446265776

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

"Hampes Text hilft zu erkennen, wie uns die Unterscheidung zwischen Schein und Wirklichkeit daran hindert, mit unserem Leben wirklich klarzukommen." Sachbuch-Bestenliste von ZEIT, ZDF und Deutschlandfunk Kultur, 30. 04. 20

"Elegant und schlüssig . . . ein schönes Buch" Thomas Ribi, Neue Zürcher Zeitung, 15. 05. 20

"Ein bemerkenswertes Werk" Burkhard Müller, Süddeutsche Zeitung, 14. 05. 20

"Klassische Philosophie in Reinkultur" Kirstin Breitenfellner, Falter, 11. 03. 20

"Einer der kreativsten unter den sensiblen Philosophen der Gegenwart" Manfred Koch, Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, 29. 03. 20

"Eine aufregende Reise" Gregor Dozauer, Tagesspiegel, 28. 03. 20

"Ein beeindruckender Gedankentanz", Wolfgang Popp, Ö1, 09. 05. 20

"Elegant und schlüssig . . . ein schönes Buch" Thomas Ribi, Neue Zürcher Zeitung, 15. 05. 20

"Ein bemerkenswertes Werk" Burkhard Müller, Süddeutsche Zeitung, 14. 05. 20

"Klassische Philosophie in Reinkultur" Kirstin Breitenfellner, Falter, 11. 03. 20

"Einer der kreativsten unter den sensiblen Philosophen der Gegenwart" Manfred Koch, Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, 29. 03. 20

"Eine aufregende Reise" Gregor Dozauer, Tagesspiegel, 28. 03. 20

"Ein beeindruckender Gedankentanz", Wolfgang Popp, Ö1, 09. 05. 20

Besprechung vom 07.03.2020

Besprechung vom 07.03.2020

Von weit oben blickt die KI-Göttin aufs Geschehen

Reflexions-Ping-Pong über Bande: Michael Hampe fragt in einer Mischung aus Essay und fiktivem Gespräch nach dem wirklichen Leben.

Von Kai Spanke

Nun sag, wie hast du's mit der Natur? So lautet die Gretchenfrage dieser Tage. Arten sterben aus, der Permafrost taut, die Ausbeutung der Tier- und Pflanzenwelt bringt uns in Kontakt mit neuen Krankheitserregern. Was genau ist aber die Natur? Wo fängt sie an: schon im Berliner Tiergarten oder erst im brasilianischen Dschungel? Liegt Ralph Waldo Emerson richtig, wenn er sie als "eine Metapher des menschlichen Geistes" bezeichnet, oder müssten wir sie eher als Projektionsfläche unserer Ängste und Erwartungen betrachten? Man wird konstatieren dürfen, dass es keinen Sinn ergibt, Teile des Zusammenhangs natürlicher Lebewesen für das Ganze zu nehmen. Die Rede von der "einen Natur" ist mithin ausgesprochen tückisch - was im Übrigen auch für zentrale philosophische Begriffe von "Geist" über "Seele" bis zu "Nichts" gilt. Wer philosophiert, tut also gut daran, über seine Sprache Rechenschaft abzulegen.

Gleichwohl wird damit die Skepsis gegenüber Thesen und letzten Erkenntnisse wachsen. Kein Philosoph hegte einen stärkeren Vorbehalt gegen eine doktrinäre Auslegung von Philosophie als Wittgenstein. Von ihm stammt der Satz: "Die Philosophie ist keine Lehre, sondern eine Tätigkeit." Ein Ergebnis dieser Überzeugung sind die 1953 postum veröffentlichten "Philosophischen Untersuchungen", welche für Bertrand Russell "eine geringfügige Hilfe für Lexikographen, schlimmstenfalls eine müßige Unterhaltung am Teetisch" darstellten. Das Wort "Unterhaltung" zielt auf die Form des Werks, welche sich aus Notizen, Aphorismen und dialoghaften Passagen speist.

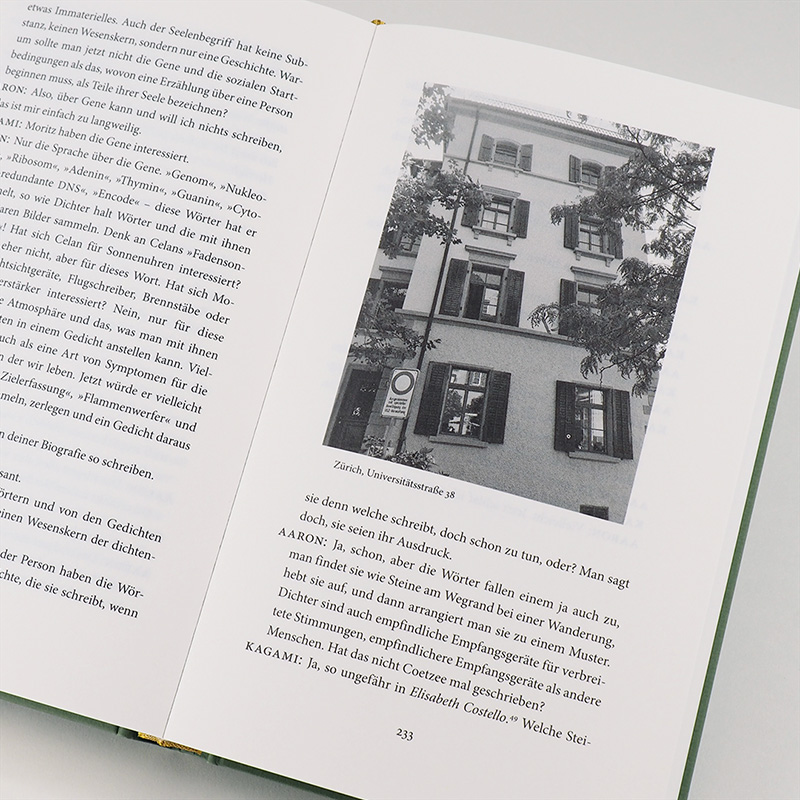

Michael Hampe, Professor für Philosophie in Zürich, arbeitet in mancher Hinsicht im Windschatten Wittgensteins. Der Titel seines neuen Buchs lässt vermuten, dass er sich aufmacht, die abstraktesten Gipfel zu erklimmen, um mit Ergebnissen wieder hinabzusteigen, die sich, nimmt man den Untertitel ernst, an der erfahrungsgemäßen Realität orientieren. So ist der Text denn auch einem Hin und Her zwischen Theorie und Konkretion verpflichtet, bei dem es fortwährend um die Frage geht, was das wirkliche Leben im Gegensatz zu einer Scheinexistenz ausmacht. Wittgenstein, der häufiger zitiert wird, sagte: "Die Lösung des Problems des Lebens merkt man am Verschwinden dieses Problems." Das sei der Grund dafür, dass Menschen, denen der Sinn des Lebens nach einer langen Strecke des Zweifelns klar wird, nicht sagen können, worin dieser Sinn besteht.

Auch die Form von Hampes Abhandlung markiert eine Absage an systematisch angelegte Exerzitien, die mit endgültigen Wahrheiten punkten wollen. Immer wieder überprüft der Autor den Sprachgebrauch, egal ob es um die Natur, die Unsterblichkeit, die Freiheit oder die Seele geht. Wie schon in vorherigen Büchern breitet er sein Material in nuancierter Vielstimmigkeit aus. Im Mittelpunkt des fiktiven Arrangements steht der Philosoph und Dichter Moritz Brandt, dessen Nachlass von seinem Freund Aaron ausgewertet wird. Hinzu kommen Tagebucheinträge von Moritz' akademischer Lehrerin Dorothy. Aarons Gesprächspartnerin ist eine Künstliche Intelligenz namens Kagami (japanisch für Spiegel), die auf ein unerschöpfliches Archiv von Wissen über die Welt zugreift, während draußen ein Cyberkrieg tobt. Daher bezeichnet Aaron diese Figur, welche aus einer Erzählung von Jorge Luis Borges stammen könnte, als "Göttin, die von einer höheren Warte auf das Geschehen blickt".

Drei Essays von Moritz bilden den Resonanzraum des Buchs. Die in ihnen entfalteten Gedanken geraten assoziativ miteinander in Schwingung, einer kohärenten Methode folgen sie nicht. Man ist geneigt, stellenweise an Novalis' "Zauberstab der Analogie" zu denken, mit dem der Dichter Verbindungslinien auch dort zieht, wo sie unerwartet, mitunter gar abwegig sind. So springt Hampe im Abschnitt über die Wildnis von der Kategorie der Erhabenheit über Liminalitätserfahrungen, Reflexionen zur Natur, die Abenteuer von Christopher McCandless und Reinhold Messner bis zur Achtsamkeit und Literatur-Exegese.

In John Williams' "Butcher's Crossing" zeige sich, wie Profit- und Selbstsuche an der "Unberechenbarkeit der Wildnis" scheitern; Herman Melvilles "Moby Dick" stelle eine Hauptfigur zur Schau, die sich nicht mehr an die "Regeln und Kalküle des zivilisierten Wirtschaftslebens halten kann". Für solche Befunde sind wir allerdings nicht auf Hampes komplizierten Gesprächsaufbau angewiesen - ein Impulsreferat im literaturwissenschaftlichen Proseminar dürfte zu ähnlichen Ergebnissen gelangen.

Dann wieder touchiert der Autor geisteswissenschaftliches Trendterrain, deren Protagonisten er jedoch nicht benennt. Sinniert er etwa über eine vorreflexive, unvermittelte Konfrontation mit der Wirklichkeit, bezieht er sich dabei implizit auf Kategorien wie Plötzlichkeit oder Präsenz, wie sie von Karl Heinz Bohrer oder Hans Ulrich Gumbrecht in den akademischen Diskurs gebracht wurden. Immer wieder jongliert Hampe mit den Ideen anderer, um sie weiterzuspinnen oder ihnen hier und da einen eigenen, oft überraschenden Dreh zu verpassen.

Dazwischen steht der Genuss. Aaron raucht Montecristo-Zigarren und bereitet sich Pasta mit Salsiccia, Basilikum und Thymian zu. Derartige Details muten überflüssig an, sind mit Descartes aber schon wieder interessant: Ich denke, rauche und esse, also bin ich. Einmal heißt es über Moritz, er habe sich zu etwas Besonderem gemacht, weil er als philosophierender Dichter und als dichtender Philosophiestudent aufgetreten sei. Für Michael Hampe gilt dasselbe. In seiner literarischen Denkschule hat die platonische Tradition zuverlässiger Einsichten keine Chance. Der Preis dafür ist ein Reflexions-Pingpong über Bande, bei dem alle paar Seiten neue Referenzen und Sprechsituationen zum Einsatz kommen. Das ist manchmal raffiniert, oft fordernd und immer ein allzu grillenhaftes Spiel.

Michael Hampe: "Die Wildnis, die Seele, das Nichts". Über das wirkliche Leben.

Hanser Verlag, München 2020. 304 S., geb.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Die Wildnis, die Seele, das Nichts" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.