Zustellung: Sa, 12.07. - Di, 15.07.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

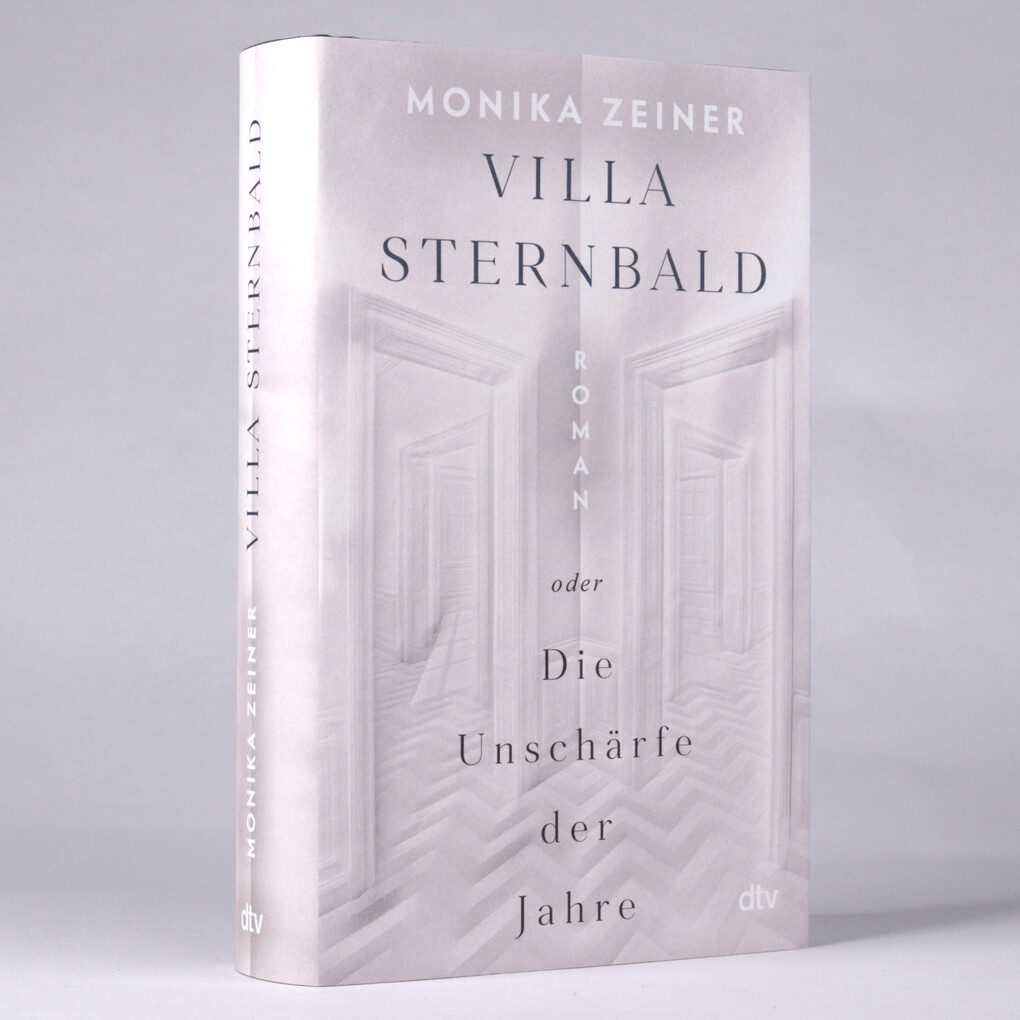

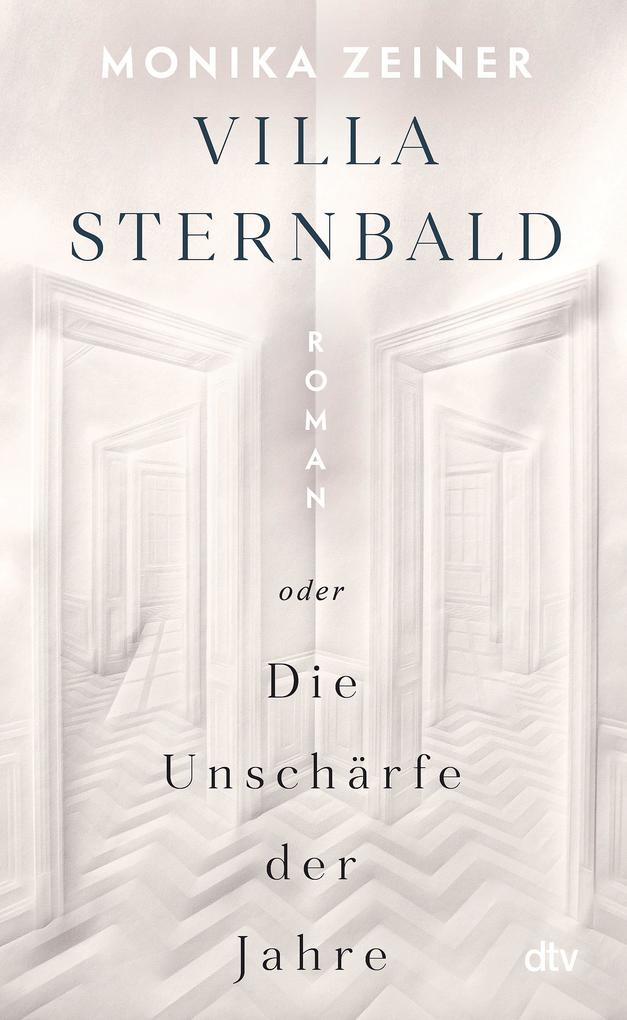

Nach langer Zeit kehrt Nikolas Finck, ein Schulmöbelfabrikantensohn, in sein Elternhaus bei Nürnberg zurück. Aus dem Wochenende wird ein Jahr. Einquartiert in der Dachkammer der Villa Sternbald, beginnt er, das Dunkle in der Familiengeschichte ans Licht zu bringen.

»Vielleicht müsste die Geschichte bei den Kindern beginnen. «

Nach langer Zeit kehrt Nikolas Finck, ein Schulmöbelfabrikantensohn, in sein Elternhaus bei Nürnberg zurück. Aus dem Wochenende wird ein Jahr. Einquartiert in der Dachkammer der Villa Sternbald, steigt er in die Vergangenheit der Familie hinab und beginnt zu erzählen: von seiner Kindheit und der ersten Liebe, von der Erfindung der Columba-Schulbank, dem traurigen Insektenforscher Jean und der glasflügeligen Edith, von nächtlichen Flugstunden mit dem heiligen Sebald und den beiden Frauen, die er vielleicht noch immer liebt. Während im Haus eine Ausstellung übers »Klassenzimmer im Wandel der Zeit« und das Firmenjubiläum vorbereitet werden, stört er das Treiben. Wie früher verfolgt der selbsternannte Aerophonautiker und Schnurologe eigene Pläne - um das Dunkle in der Familiengeschichte ans Licht zu bringen, vor allem aber zur Verteidigung der Kindheit seiner Neffen.

Ein Familienroman über Kindheit und Erziehung vom Kaiserreich bis heute, über Schuld und Verdrängung, Lüge, Liebe. Vielschichtig, von epischer Tiefe und hinreißend erzählt.

»Erstaunlich, wie wagemutig dieses Debüt aus dem Vollen schöpft. « Volker Hage, Der Spiegel

(über Monika Zeiners Debüt 'Die Ordnung der Sterne über Como' - 2013 Shortlist zum Deutschen Buchpreis, nominiert für den aspekte-Literaturpreis, Publikumspreis der lit. COLOGNE)

Produktdetails

Erscheinungsdatum

12. September 2024

Sprache

deutsch

Auflage

2. Auflage

Seitenanzahl

672

Autor/Autorin

Monika Zeiner

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Gewicht

696 g

Größe (L/B/H)

209/133/43 mm

ISBN

9783423284240

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Ein sich nicht in der Idylle gefallender Familienroman, der überzeugend veranschaulicht, dass es geschichtliche Niederungen gibt, die nicht oft genug erzählt werden können. Rainer Moritz, Neue Zürcher Zeitung

Eine literarische Forschungsarbeit, ein geistesgeschichtliches Kompendium, das noch einmal nachdenkt über die Genese von Faschismus, Großmachtphantasien und kapitalistischer Skrupellosigkeit aus der es nur einen Ausweg geben kann: die Phantasie. Jan Drees, Deutschlandfunk, Büchermarkt - Buch der Woche

Wer etwas Unverwechselbares schafft, darf sich gern Zeit nehmen. Das ist ein Roman, der nicht für den Tag geschrieben ist, sondern leicht auch mal eine Ära übersteht. Jo Lendle, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Ein anspielungsreicher und literaturgesättigter Roman über eine Familie, die ihren Reichtum mit Schulmöbeln in der Kaiserzeit begründet und das Imperium im Nationalsozialismus ausgebaut hat, als der Großvater die Fabrik einer befreundeten jüdischen Familie im Zuge der Zwangsarisierung übernahm. SWR Kultur

Ein wuchtiges, intellektuelles und fantasievolles Buch, das viel will und viel kann. Tim Felchin, SRF 1

Anders als man vermuten könnte, hat das Buch eine durchaus positive Botschaft. Wenn nämlich Kriege nichts Naturgegebenes sind, sondern ein Ergebnis einer späteren, kulturellen Entwicklung, dann könnte es uns auch eines Tages gelingen, sie abzuschaffen ( ). Ein bisschen Balsam in diesen kriegerischen Zeiten! Thomas Linden, Kölnische Rundschau

Ein Roman, ergreifend wie Epos, melodisch wie ein Lied. Für Sie

Ein grandioses Familienepos über Generationen. ( ) Monika Zeiner hat einen würdigen Anwärter für den Titel Buch des Jahres 2024 geschrieben. Emder Zeitung

( ) ein Buch, dessen Rezeption in dieser Saison vielleicht doch ein wenig zu kurz gekommen ist. FAZ

So fein gewebt und humorvoll, so spannend und berührend war lange kein Roman der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Hannah Lühmann, Welt am Sonntag

Sätze, die einen einfach nur umhauen in der philosophischen Tiefe, aber auch in der Sprachmelodie. Erzählerisch hat das Wucht, ein zeitloses Buch. Corinne Orlowski, rbb Radio 3

Die unabgeschlossene Vergangenheit und der Versuch ihrer erinnerungspolitischen Beschwichtigung (. . .) ist selten auf so eigenwilligeund vielschichtige Weise abgehandelt worden wie hier. Stefan Kister, Stuttgarter Zeitung

Der Erzählbogen bläht sich nie unnötig auf, mit den Familienscharmützeln auch in der Gegenwart sind die Kapitel auf anspruchsvolle, unterhaltsame Weise prall gefüllt. Thomas Andre, Hamburger Abendblatt

Das Warten hat sich gelohnt. Ein großer, großer Familienroman, der in allen Verästelungen der deutschen Geschichte nachgeht. Rainer Moritz, MDR Kultur

Eine schwindelerregende Reise durch mehr als ein Jahrhundert deutscher Geschichte(n), wie ich sie noch nie gelesen habe. ( ) Es hat mich umgehauen. Silvia Feist, Emotion

Eine literarische Forschungsarbeit, ein geistesgeschichtliches Kompendium, das noch einmal nachdenkt über die Genese von Faschismus, Großmachtphantasien und kapitalistischer Skrupellosigkeit aus der es nur einen Ausweg geben kann: die Phantasie. Jan Drees, Deutschlandfunk, Büchermarkt - Buch der Woche

Wer etwas Unverwechselbares schafft, darf sich gern Zeit nehmen. Das ist ein Roman, der nicht für den Tag geschrieben ist, sondern leicht auch mal eine Ära übersteht. Jo Lendle, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Ein anspielungsreicher und literaturgesättigter Roman über eine Familie, die ihren Reichtum mit Schulmöbeln in der Kaiserzeit begründet und das Imperium im Nationalsozialismus ausgebaut hat, als der Großvater die Fabrik einer befreundeten jüdischen Familie im Zuge der Zwangsarisierung übernahm. SWR Kultur

Ein wuchtiges, intellektuelles und fantasievolles Buch, das viel will und viel kann. Tim Felchin, SRF 1

Anders als man vermuten könnte, hat das Buch eine durchaus positive Botschaft. Wenn nämlich Kriege nichts Naturgegebenes sind, sondern ein Ergebnis einer späteren, kulturellen Entwicklung, dann könnte es uns auch eines Tages gelingen, sie abzuschaffen ( ). Ein bisschen Balsam in diesen kriegerischen Zeiten! Thomas Linden, Kölnische Rundschau

Ein Roman, ergreifend wie Epos, melodisch wie ein Lied. Für Sie

Ein grandioses Familienepos über Generationen. ( ) Monika Zeiner hat einen würdigen Anwärter für den Titel Buch des Jahres 2024 geschrieben. Emder Zeitung

( ) ein Buch, dessen Rezeption in dieser Saison vielleicht doch ein wenig zu kurz gekommen ist. FAZ

So fein gewebt und humorvoll, so spannend und berührend war lange kein Roman der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Hannah Lühmann, Welt am Sonntag

Sätze, die einen einfach nur umhauen in der philosophischen Tiefe, aber auch in der Sprachmelodie. Erzählerisch hat das Wucht, ein zeitloses Buch. Corinne Orlowski, rbb Radio 3

Die unabgeschlossene Vergangenheit und der Versuch ihrer erinnerungspolitischen Beschwichtigung (. . .) ist selten auf so eigenwilligeund vielschichtige Weise abgehandelt worden wie hier. Stefan Kister, Stuttgarter Zeitung

Der Erzählbogen bläht sich nie unnötig auf, mit den Familienscharmützeln auch in der Gegenwart sind die Kapitel auf anspruchsvolle, unterhaltsame Weise prall gefüllt. Thomas Andre, Hamburger Abendblatt

Das Warten hat sich gelohnt. Ein großer, großer Familienroman, der in allen Verästelungen der deutschen Geschichte nachgeht. Rainer Moritz, MDR Kultur

Eine schwindelerregende Reise durch mehr als ein Jahrhundert deutscher Geschichte(n), wie ich sie noch nie gelesen habe. ( ) Es hat mich umgehauen. Silvia Feist, Emotion

Besprechung vom 24.10.2024

Besprechung vom 24.10.2024

Nichts ist vergangen

Zwischen Schuld- und Diskursroman: Monika Zeiners "Villa Sternbald oder Die Unschärfe der Jahre" handelt von einer fiktiven Dynastie von Schulmöbelfabrikanten . Natürlich entkommt eine solche Verfallsgeschichte nicht den "Buddenbrooks"-Bezügen. Das ist so anregend wie überambitioniert.

Praesens nullum habet spatium", schreibt Augustinus in den "Confessiones". Das Jetzt ist ein Hauch, ein Nichts zwischen Vergangenheit und Zukunft, immer schon imprägniert vom Sofort-darauf-vergangen-Sein. Dass es anderthalb Jahrtausende später möglich würde, einen Abglanz dieses Gewesenen auf silberbeschichtetem Papier einzufangen - als Lichtbrücke über die Zeit, wie Roland Barthes die Fotografie beschrieb -, konnte der Kirchenvater noch nicht wissen. Aber folgte für ihn daraus, dass das Jetzt gar nicht wirklich existiert? Ganz im Gegenteil. Für Augustinus existiert überhaupt nichts anderes: "Es gibt drei Zeiten, eine Gegenwart von Vergangenem, eine Gegenwart von Gegenwärtigem und eine Gegenwart von Zukünftigem. Diese drei sind nämlich in der Seele wirklich vorhanden." Leicht ließen sich die Linien zu Kants Transzendentaler Ästhetik ausziehen.

Die paradoxe Doppelstruktur aus prekärer und zugleich universaler Gegenwart liegt als eine Art Bauplan dem wuchtigen Roman "Villa Sternbald oder Die Unschärfe der Jahre" von Monika Zeiner zugrunde. Anhand einer fiktiven fränkischen Dynastie von Schulmöbelfabrikanten, deren Geschichte über fünf Generationen - das 125. Firmenjubiläum steht an - erzählerisch aufgefaltet wird, geht es um das Nichtvergehen des Vergangenen, und zwar im Positiven (rituell und anekdotisch überhöhte Familientraditionen) wie im Negativen (eine nur notdürftig verdrängte Schuld aus den nationalsozialistischen Jahren). Es geht zudem um die Tendenz solcher immer noch patriarchal organisierter Familien, von Generation zu Generation möglichst identische Kopien ihrer selbst hervorzubringen, wobei Fehler in der Reproduktion - zu weichherzige Firmenerben - in der folgenden Generation in einer Art Großväter-Enkel-Bypass noch ausgebügelt werden können.

Geradlinig sind Firmengeschichten ohnehin in den seltensten Fällen. Das gilt auch für die Firma Finck. Groß gemacht hat sie der ursprünglich Schultafeln herstellende Gründer Ferdinand, genannt Ferry, der eine dem Erziehungsideal der Zeit entgegenkommende, Kinder zu in Reih und Glied sitzenden Untertanen ihrer Erzieher machende Schulbank erfand, die 1897 auf der Erfindermesse in Paris einen Preis gewann und ins ganze Reich exportiert wurde. Die Finck-Schulbank, daran lässt das Buch keine Zweifel, sind Apparaturen zur Unterdrückung von Widerspruchsgeist. Mit ihrer Hilfe wurden die Bürokraten des Nationalismus herangezüchtet. Die letztlich in die Aporie führende Ideologie des Gehorsams ist eine auf vielen Ebenen durchgespielte Leitidee des Buchs. Als gehorsam, aber ungeeignet für die Rolle des Firmenpatriarchen erwies sich Ferrys Sohn Jean: erst zu sensibel, dann gebrochen durch den Ersten Weltkrieg. Doch Enkel Henry stand parat, um am Ende der Weimarer Republik die Firma aus der Wirtschaftskrise "in die neue Zeit" zu führen. Dieser Henry lebt bis heute, ein Hundertjähriger, der freilich nicht mehr spricht. Geleitet wird die Firma von Henrys Sohn und immer mehr von dessen Sohn Sebastian, der für das erneut in Schieflage geratene Unternehmen nur den Ausweg eines Börsengangs sieht. Die Unternehmensberater sind bereits im Haus.

Die Hauptfigur des multiperspektivisch durch die Zeiten springenden Romans aber ist Sebastians Bruder Nikolas, genannt Niki, das "schwarze Schaf der Familie": der verlorene, hochbegabte Sohn, sarkastisch, depressiv, vermutlich enterbt, aber immer noch wohlgelitten, wenn er, wie jetzt, wo sein unabhängiges Leben in Schieflage geraten ist - eine Fernsehserie, für die er die Drehbücher schrieb, wurde abgesetzt und seine Freundin hat ihn verlassen -, in die stattliche Familienvilla zurückkehrt. Er lässt keine Gelegenheit ungenutzt, die Familie mit den Widersprüchen zwischen ihren Werten und Handlungen zu konfrontieren, spielt mit dem Gedanken eines Drehbuchs über die eigene Sippe und ihre Beschönigung der Arisierung der Firma einer befreundeten jüdischen Unternehmerfamilie. Aber Nikis Auflehnung wirkt nicht heldenhaft, sondern tragisch, zumal sie ihm den höchsten Preis abverlangt: die eigene Entwurzelung. Außerdem hat sie keine Konsequenzen.

Das alles geschieht in einer wie wattiert wirkenden Nachzeit. Erinnerungen an die eigene Kindheit und eine lebenslange unglückliche Verliebtheit in ein musikalisch begabtes Nachbarmädchen wechseln sich mit Episoden aus dem Leben der väterlichen Vorfahren ab, wobei Zeiner durch gleich dutzendfache Wiederholung in immer neuen Wendungen dafür sorgt, dass der Grundgedanke der ineinander verschwimmenden Zeiten niemandem entgeht. Niki etwa betrachtet Fotos, "als existierten alle abgebildeten Personen zugleich". Über Generation hinweg spiegeln Personen, Wahrnehmungen und Handlungen einander. So sammeln die Jungs der Familie immer wieder tote Insekten, immer wieder auch werden sie mit Lügengeschichten über den Nürnberger Hausheiligen Sebaldus verängstigt und getröstet. Einmal trägt der Erzähler den Anzug des Bruders und denkt über dessen Wahrnehmung nach: "vielleicht meinte er auch, er habe sich verdoppelt oder gespalten".

Natürlich entkommt keine Verfallsgeschichte einer Unternehmerfamilie reflexhaft gesuchten "Buddenbrooks"-Bezügen. Aber die Autorin legt es auch darauf an. So bedurfte es neben dem leicht antiquierten Erzählduktus offenbar weiterer Bezugnahmen auf Thomas Mann: Er wird von den Figuren zitiert; Großvater Henry trägt ebenfalls den Ehrentitel "der Zauberer"; weiß geschminkt erinnert dieser Henry die engelhafte, von ihm insgeheim geliebte Tochter der befreundeten jüdischen Möbelfabrikanten Stein an, na klar, Mephisto. Als Referenzrahmen mindestens so wichtig wie die "Buddenbrooks" ist für Monika Zeiner jedoch "Der Zauberberg", der nicht nur zweimal direkt genannt wird, sondern auch erkennbar Pate stand für die Exposition und das gesamte Setting: ein mitteljunger Mann, der bei Schneetreiben mit der Bahn zu Besuch in eine sich selbst genügende, weltferne Liegenschaft kommt - Niki ist eigentlich nur zum Geburtstag des Großvaters angereist -, aber der dann doch, nicht zuletzt aufgrund der Sehnsucht nach einer ätherischen Frau, immer länger bleibt und der erstickenden, ihn bis zur Selbstentäußerung treibenden Stimmung des Ortes erliegt.

Anders als der eher aufgepinselte, allzu auserklärte Verweis auf Ludwig Tiecks Künstlerroman "Franz Sternbalds Wanderungen", nach dem die Villa benannt ist - dem in die bessere Gesellschaft aufgestiegenen Schreinermeister Ferry gefiel, dass ein Mann hier auf "die Suche nach seiner Herkunft" gehe -, liegt der Anlehnung an Thomas Mann eine stärkere, nämlich stilistische Motivation zugrunde. Zeiner möchte noch einmal wie der alte Zauberer im "Zauberberg" im selben Maße episch-realistisch wie intellektuell-diskursiv erzählen. Zwar gibt es keine direkten Entsprechungen mit den mentalen Schlachten, die Figuren wie Settembrini, Naphta, Hofrat Behrens oder Mynheer Peeperkorn mit und um Hans Castorp schlugen. Doch auch in der Villa bei Nürnberg sind zahlreiche diskursive Aufmärsche zu gewärtigen, und der Einsatz ist hier wie da die Seele des Helden. Nur ein Beispiel: So bestärkt der in der Künstlerwohnung des Hauses residierende Dichter, "der ungefähr fünfzigjährige Nachwuchsliterat" Achaz, der anlässlich des Firmenjubiläums eine Ausstellung zur Kulturgeschichte des Sitzens kuratiert, Niki in seinem Skeptizismus (ganz à la Michel Foucault: die Schulbank als Instrument der Disziplinierung), weitet als Pessimist aber die Perspektive so weit auf, dass sich individuelle Schuld in der grundsätzlichen Verworfenheit des Menschen beinahe auflöst.

Reihenweise intellektuelle Themen werden in dem Buch so angerissen (samt Quellenverzeichnis). Keine davon banal. Alle in guter, kluger Verdichtung. Und doch verliert der Roman eben dadurch immer mehr an Kontur, gerät aus der Balance. Von detaillierten pädagogischen Debatten und psychoanalytischen Erkundungen über philosophische Tiefenbohrungen in den Deutschen Idealismus bis zu poststrukturalistischen Machtdiskursen und religionstheoretischen Überlegungen (Luthers Antisemitismus als letzte Bestätigung einer unseligen Allianz des Christentums mit dem Zoroastrismus gegen das Judentum: die Abtrennung des Teufels vom All-Einen), von Zeittheorien bis zu Exkursen zu Adolf Eichmann, zu Wirtschaftstheorien oder zur Künstlichen Intelligenz - das ist einfach etwas viel für die übersichtliche Handlung. Es handelt sich um den klassischen Fall eines Romans, der zu lange gereift ist (ein Jahrzehnt verging seit Zeiners starkem Debüt "Die Ordnung der Sterne über Como") und in den alles eingearbeitet wurde, was sonst in dieser Zeit, hätte veröffentlicht werden können.

Trotz starker inhaltlicher Prämisse (das schlafende Haus, die gestundete Schuld), trotz guter Bilder ("der Bösendorfer . . . wie eine im Stehen eingeschlafene schwarze Katze") und gelungen leiser Ironie bei der Beschreibung der bürgerlichen Fassade der Familie Finck - keine erschöpfte Bürgerlichkeit hier, sondern eine seit je nur markierte, deren klappriger Unterbau nun sichtbar wird - hat der Roman ein grundlegendes erzählerisches Problem: Es gibt keine Entwicklung. Die Figuren denken und handeln nach Hunderten von Seiten genauso wie zu Beginn. Selbst Niki ist immer noch zerrissen zwischen Aufruhr ("Wahrscheinlich weißt du gar nicht mehr, was die Wahrheit ist, weil ihr immer nur gelogen habt") und familiärer Zugehörigkeit ("Ich bin wie sie"). Er verzichtet auf seinen finalen Moment. Dieser Stillstand im universalen Jetzt, erkauft mit Verdrängung, ist kein Unfall, sondern das grundlegende Konzept. Wie zur Strafe scheint die der Vergangenheit nicht entkommende Familie Finck zur endlosen Wiederholung immergleicher, aber entwerteter Rituale verdammt zu sein: ein Verfall ohne Erlösung. Wen das nicht abschreckt, den erwartet ein anregendes, souverän sicher geschriebenes Panorama deutscher Gehorsamsideologie und Nichtaufarbeitung, ein Buch, dessen Rezeption in dieser Saison vielleicht doch ein wenig zu kurz gekommen ist. OLIVER JUNGEN

Monika Zeiner:

"Villa Sternbald oder

Die Unschärfe der Jahre". Roman.

dtv, München 2024. 670 S., geb.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 06.04.2025

Ich habe für dieses Buch mehrere Anläufe und viel Geduld gebraucht. Jetzt bin ich fast traurig, dass ich damit fertig geworden bin.

am 29.10.2024

Großer Lesespass

Flott und ausdrucksstarkes Werk. Durchaus humorvoll, und doch mit Tiefe und klarer Meinung. Aber: hat Frau Zeiner das alles selbst geschrieben? Die männlichen Rollen sind facettenreich und überzeugend. Und die Frauen? Die bleiben alle, und besonders die diversen Mütter, generationsübergreifend schablonenhaft blass. Gelernt habe ich immerhin: attraktive Frauen spielen Klavier. Oder war's andersrum: klavierspielende Frauen sind attraktiv? Egal. Es bleibt ein tolles Buch. Empfehlenswert.