Besprechung vom 09.04.2025

Besprechung vom 09.04.2025

Unverändert aktuelles Grauen

Eine Neuausgabe und eine Fortsetzung: Was Nenad Velickovic in "Nachtgäste" und Miljenko Jergovic in "Das verrückte Herz" vom Bosnienkrieg erzählen.

Als Relikt jahrhundertelanger osmanischer Herrschaft gliedern sich Städte in Bosnien traditionell in eine zentrale Carsija für das urbane Leben, für Handel und Austausch, und in mehrere Mahalas, meist muslimisch geprägte Wohnviertel. Ursprünglich entstanden sie um die Moscheen herum. Hier arbeitet man nicht und hat daher Zeit, sich den schönen Nebensächlichkeiten des Lebens zu widmen, allen voran - so das Vorurteil - dem ausgiebigen Interesse an anderen Bewohnern und ihren Marotten.

Die Teenagerin Maja, Erzählerin in Nenad Velickovics Roman "Nachtgäste", ist aus einer ausgebrannten Wohnung mit ihrer Familie ins Stadtmuseum von Sarajevo geflohen, das ihr Vater als Direktor leitet. In die Leere hineinschreibend, beobachtet sie - naiv, lakonisch schwarzhumorig, entwaffnend - den Krieg und was er mit Menschen macht. Sarajevo, so fürchtet sie, verwandele sich gerade in die "größte Mahala der Welt". Die Stadt verliert ihr Wesen. Sie wird zum Dorf.

Das Stadtmuseum bewohnt Maja zusammen mit den titelgebenden Nachtgästen, ein kammerspielartiger Mikrokosmos: Neben dem Vater ist da Majas esoterische, aber gutmütige Mutter, ihr Halbbruder - ein lauter Feigling - mit seiner larmoyanten schwangeren Frau, Majas demente Großmutter und der schnurrbärtige Museumswärter Brkic mit seinem Partisanenkameraden Julio, ein Opportunist, der mit den Umständen am besten zurechtkommt.

Allen fällt die Decke auf den Kopf, und trotzdem steht alles still. Die Figuren strampeln gegen penetrante Soldaten und Einberufungen an, gegen Schwangerschaftsschmerzen und mit Mehl gestrecktes Waschpulver. Die Erzählung ist bisweilen leise, bedrückt, durch viele Stränge fahrig; erst am Ende nimmt sie an Tempo und Spannung zu, wenn den Nachtgästen die Flucht aus der belagerten Stadt gelingt. Gerade in seinem Ton ist Velickovics Roman so rund und stimmig in all seinen literarischen Entscheidungen, dass man nach der Lektüre meint, wenn man über Krieg sprechen wolle, dann so.

Der Autor, 1962 in Sarajevo geboren, ist ein Literat vieler Formen: Kolumnist, Romancier, Blogger und Professor für serbische Literatur an der Universität seiner Heimatstadt, der er anders als die meisten anderen Nichtmuslime während und nach dem Krieg treu geblieben ist. Diese Treue - oder Sturheit oder Heimatliebe - machte ihn sowohl zum Lieblingsautor bosniakischer Nationalisten als auch solcher Landsleute, die gerne glauben wollen, dass der Bürgerkrieg zwar unzählige Menschen, nicht aber den multikulturellen Geist von Bosnien-Hercegovina ums Leben gebracht hat.

"Nachtgäste" ist Velickovics Debütroman: 1995 erschien er als "Konacari", in einem Atemzug mit dem Kriegsende. Er gilt als einer der ersten Romane über die Belagerung Sarajevos und den Bosnienkrieg. Im Originaltitel stecken die Wörter für "Übernachtung" und "endgültig". Bereits 1997 erschien die deutsche Übersetzung von Barbara Antkowiak als "Logiergäste". Der Text hat seitdem nicht an Kultgehalt, Bildgewalt und literarischer Erklärungskraft für den Krieg verloren. Jüngst erst wurde er mit der Schauspielprominenz des Landes auf die Bühne des Nationaltheaters in Sarajevo gebracht, und auch Antkowiaks Übersetzung ist nun wieder erhältlich.

Maja sagt an einer Stelle, sie sei "nicht imstande, einem ausländischen Durchschnittsleser zu erklären, warum hier Krieg geführt wird". Das versucht sie auch gar nicht. Ihre Aufzeichnungen sind keine erzählte Landeskunde, sondern eine Geschichte von Jugend, Familie und Älterwerden, also viel allgemeiner. Im Krieg als Kind zu träumen, ist schwierig, vom Schriftstellersein erst recht.

Sie schafft es trotzdem: Ihr Literaturlehrer, eine väterliche Chimäre, ist ihr Gott in einer gott- und haltlosen Zeit. Wie prosaisch sie die Grausamkeiten des Krieges sieht, hinter einem Schleier der Gewohnheit, ist die eigentliche Tragödie dieses Romans. Auch von ihrem Schwärmen für den Muslim Mirza erzählt sie überzeugt unspektakulär. Im Krieg kann man sich nicht begeistern.

Es ist kein neuer Weg, sich dem Schrecken mit Humor und Groteske zu nähern, aber unheimlich gut gemacht - Velickovic lässt Maja durch ihre Unbekümmertheit und ihr Desinteresse den Krieg entlarven, ein bisschen wie ein jüngerer, weiblicher braver Soldat Schwejk. Ihre Mutter erhält sich auch im Krieg ihren vegetarisch-spirituellen Postmaterialismus, isst Algen und liest Ratgeber, die Nachtgäste versuchen, mit einem aus einer alten Flagge der Kommunistischen Partei gebauten Heißluftballon die Stadt zu verlassen, und die Nachbarin Fata - für Maja wegen ihres primitiven islamischen Fundamentalismus "Mrs. Flintstone" - brabbelt unentwegt von ihrem braven Soldatensohn Junuz. Die Mahala lässt grüßen.

Dass die Kriege im ehemaligen Jugoslawien im kollektiven Gedächtnis der westlichen Länder bisweilen am Rande stehen, versteckt sich nicht nur in der sicherlich zumeist gut gemeinten Phrase, erst die Gräuel in der angegriffenen Ukraine hätten den Krieg zurück nach Europa gebracht. Nein: Es gab ihn dreißig Jahre vorher schon einmal, wenn auch unter anderen Vorzeichen.

Es ist erfreulich, dass wir immer mehr literarische Stimmen hören, die sich mit ihm auseinandersetzen. Letztes Jahr gewann Tijan Sila den Bachmannpreis für einen Auszug aus seinem Roman "Radio Sarajevo" (F.A.Z. vom 1. Juli 2024), einem autobiographischen Blick ebenfalls ins Leben eines Teenagers in der belagerten Stadt. Jugoslawien war groß, der Leidensorte waren viele, aber gerade Sarajevo steht trotz seiner Einzigartigkeit oft als Pars pro toto für den gewaltsamen Untergang des jugoslawischen Multikulturalismus - sollte es diesen jemals gegeben haben.

Vielleicht ist es also, makaber gesagt, literarisch verwertbar, im belagerten Sarajevo sein Coming-of-Age zu erleben oder zumindest einmal jung in dieser Stadt gewesen zu sein. Als der heute in der kroatischen Hauptstadt Zagreb lebende Schriftsteller Miljenko Jergovic 1993 aus seiner Geburtsstadt floh, belagerten serbische Soldaten bereits ein Jahr Sarajevo von den umliegenden Gebirgszügen aus. Er war damals 27 Jahre alt.

Wie auch Velickovic meistert Jergovic viele literarische Fächer. Er ist ein produktiver und streitbarer Erzähler, Lyriker, Kolumnist und Publizist. Mit den Nationalmonokulturen der postjugoslawischen Staaten liegt er im Clinch und ist sowohl aus dem kroatischen Schriftstellerverband als auch aus dem bosnisch-hercegovinischen PEN-Zentrum ausgetreten. Mit dem Erzählungsband "Sarajevo Marlboro" von 1994 erlebt er seinen Durchbruch, während der Krieg noch andauerte.

Es ist gewagt, von einem solchen Erfolg eine "Kopie" zu schreiben, wie Jergovic selbst den jetzt erschienenen neuen Band "Das verrückte Herz" im Nachwort nennt. Wieder sind es Kurzgeschichten, die Struktur folgt sogar dem gleichen Dreischritt wie damals, und wie schon beim Erstling beschreibt der Autor kleine Leute im Kriegsalltag von Sarajevo, ihre Kämpfe und Vergangenheiten.

Den Band kittet das Anekdotische, das nur selten allegorische oder dumpfe Momente zulässt. Angesichts des Reichtums an Details und Atmosphäre, des soziologischen Panoramas, der Eigennamen von Dossiers, Fotografen oder Ingenieuren meint man bisweilen, dass wir wahre Geschichten aus Sarajevo lesen. Nur Jergovic selbst hat sich verändert, ist weiser geworden, philosophischer, weniger plaudernd - eben älter. "Sarajevo ist klein, und das Gedächtnis kleiner Städte ist groß", sagt sein Erzähler an einer Stelle. Zu solchen Parabeln greift er häufiger als noch vor dreißig Jahren.

Jergovic erzählt etwa die Geschichte vom geschiedenen und "modern gesprochen depressiven" Savo, einem Bekannten des Erzählers aus der Stadt. Savo ist, wie schon sein Vater aus dem Vorort Ilidza, Metzger. Er kann zwar nicht schlachten, aber verkauft in der Markthalle von Sarajevo Schweinefleisch. Er ist Serbe - und zieht so die Feindseligkeit der mehrheitlich muslimischen Soldaten auf sich. Sie spielen ihm einen Streich: Mit einer fingierten Radiosendung lassen sie ihn glauben, dass seine Eltern, die er seit Kriegsbeginn nicht besuchen konnte, brutal abgeschlachtet wurden. Savo begeht Selbstmord, und seine Eltern überleben ihn. Jede Geschichte ist für sich eine unerhörte Begebenheit, dicht wie Romane auf zehn Seiten.

Aus solchen Geschichten besteht der Band. Sarajevo ist ein Dorf, und Jergovic kennt jeden, jedes Schicksal, jede Geschichte: wen "man" vom Sehen kennt, was "man" wem nachsagte. Es fühlt sich so an, als säße man mit ihm am Kamin und würde eingeweiht in tiefere Wahrheiten. Und das tut man gerne, denn er ist bekanntlich ein wahrlich virtuoser Erzähler, der Meister der späten Wendung - das klärende Momentum, oft der Tod des Protagonisten, geschieht häufig auf den letzten Zeilen der Texte -, und überragend empathisch: Nicht nur seine Figuren sind ein Abbild der Gesellschaft, sondern auch die in jeder Geschichte anderen Erzähler, in die er sich versetzt, als wäre er in jedem Wohnzimmer Sarajevos zu Gast gewesen. Wenn ein Autor es bei dieser Gleichförmigkeit schafft, dass diese Erzählungen von vorne bis hinten nichts an Glanz verlieren, ist es große Literatur.

Beide Bücher bedienen sich regionaler Chiffren und Anspielungen - das kann einem Leser ohne Vorkenntnisse trotz der hervorragenden Übersetzungen einiges abverlangen, aber auch einiges bieten (den mit der Region vertrauten Lesern ohnehin). Beide verbindet auch eine gemeinsame Leerstelle: das Politische im engeren Sinne, das Ideologische. Sie wenden sich zum Individuum. Und bei aller metaphysischen und ästhetischen Gewalt verlässt den Leser doch nie ganz der Defätismus: Was sagt es nur über Bosnien aus, dass diese beiden Bücher, eine Neuauflage und eine Fortsetzung, dreißig Jahre nach Kriegsende noch so eindringlich sind? LUCA VAZGEC

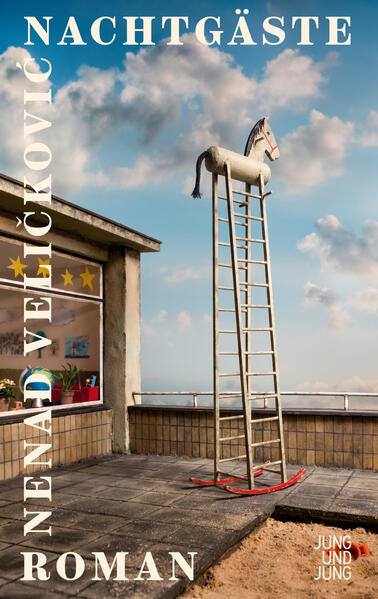

Nenad Velickovic: "Nachtgäste". Roman.

Aus dem Bosnischen von Barbara Antkowiak. Verlag Jung und Jung, Salzburg 2025. 240 S., geb., 24,- Euro.

Miljenko Jergovic: "Das verrückte Herz". Sarajevo Marlboro remastered. Erzählungen.

Aus dem Kroatischen von Brigitte Döbert. Suhrkamp, Berlin 2024. 299 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.