Besprechung vom 11.10.2025

Besprechung vom 11.10.2025

Von der Seitenlinie aus

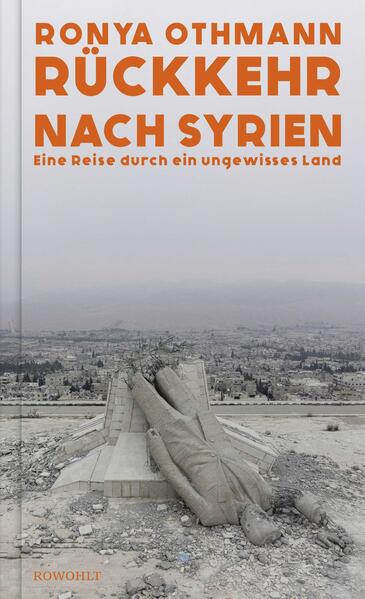

Syrien im Wechsel von Triumph und Ratlosigkeit: Ronya Othmann reist nach dem Sturz von Assad ins Herkunftsland ihrer Familie.

Von Jobst Welge

Von Jobst Welge

Letztes Jahr erschien Ronya Othmanns mehrfach ausgezeichneter dokumentarischer Roman "Vierundsiebzig", der dem 2014 an den Jesiden im kurdischen Irak verübten Völkermord ein literarisches Denkmal gesetzt hat. Letztes Jahr fiel auch das Jahrzehnte währende Regime von Baschar Al-Assad in Syrien. Zusammen mit ihrem jesidischen Vater, 1980 aus Syrien geflohen, hat Othmann nun das Land besucht. Wieder gilt ihr Interesse vor allem den Minderheiten und ihrer Situation im Land, das nach seiner Befreiung von der Diktatur noch immer höchst volatil ist und dessen Interimsregierung vor schweren Aufgaben steht.

Othmanns Buch ist eine Momentaufnahme unmittelbar nach dem unverhofften Ende des Assad-Regimes. Sie erinnert sich an frühere Besuche bei den Großeltern, trägt recherchierte Fakten über die Diktatur zusammen und beschreibt die unmittelbare Begegnung mit Menschen, gefangen zwischen Gefühlen der Angst und der Hoffnung auf eine zivile Zukunft. Viele von ihnen können sich ein Zusammenleben der unterschiedlichen Minderheiten und Religionen vorstellen. So zum Beispiel Aziz, der wegen seines Widerstands gegen das Regime verhaftet worden war und nach Leipzig floh, wo ihn Othmann während des Studiums kennengelernt hatte. Nun sitzen sie zusammen im traditionsreichen Café Nofara in Damaskus, und die Lage ist ebenso offen wie unklar: "Wir können es immer noch kaum glauben. Wie es jetzt weitergehen wird? Wir beobachten, sagt Aziz. Im Grunde bleibt einem kaum etwas anderes übrig, denke ich."

Diese Ungewissheit, die auch im Untertitel des Buches aufgerufen wird, bildet den Grundton des Textes. So heißt es mehr als einmal: "Ich denke, dass ich das Land mit mehr Fragen als Antworten verlassen werde." Und an anderer Stelle: "Wo fängt man an zu erzählen, wo endet man?"

Othmann berichtet von Alawiten, Juden, Christen, Jesiden, Armeniern, sunnitischen Kurden. Die Schilderung ihrer Reiseerlebnisse (mit Stationen bei der Residenz Assads und bei ehemaligen IS-Gefängnissen) und von persönlichen Empfindungen ("Ich fühle mich sicher als Frau im kurdischen Nordosten") wechselt dabei stets mit Kommentaren zum politischen und historischen Kontext. Im Genre der Reportage ist Othmann in ihrem Element: Ihre umfassenden Kenntnisse der Geographie, Religionsgeschichte und Geopolitik sind ebenso beeindruckend wie ihr geduldiges Bemühen, mit verschiedenen Menschen zu sprechen, mit einem Fahrer und einer Anwältin, Verwandten und Aktivisten, einem Radiojournalisten, einem Kämpfer gegen den IS - und immer wieder mit ihrem Vater.

Sie hat den Blick für das signifikante Detail, die absurden Seiten des Grauens. Als eine über das Wiedersehen ganz außer sich geratene Patin ihr Münzen mit auf den Weg gibt, die deren Nichten und Neffen beim Kampf gegen den IS erbeutet hatten, fragt Othmann, wie sie die denn über die Grenze bringen solle: "Aber sie winkt ab: Macht euch keine Sorgen, ich habe sie schon abgekocht, sie waren schließlich in dreckigen Händen."

Mit ihrer engen Verbindung zum Land und zugleich ihrem Status als deutsche Autorin bezeichnet sich Othmann selbst als "Beobachterin von der Seitenlinie". Ihr Text ist komprimiert, aber auch rastlos, manchmal etwas formlos und sprunghaft; schnell schreitet er von einem Ort zum anderen, von einer Szene zur nächsten fort, was dazu führt, dass Zusammenhänge manchmal nur angerissen werden. Gegen Ende des Buches, datiert auf den 4. August 2025, stellt die Autorin denn auch fest: "In gewisser Weise war es eine atemlose Reise. Wir versuchten, in wenig Zeit möglichst viel zu sehen, mit möglichst vielen Menschen zu sprechen."

In den dichtesten Momenten erinnert der Bericht an die Reportagen des großen Ryszard Kapuscinski. Freilich ist Othmanns "atemloser" Text weniger durchkomponiert und flüchtiger, subjektiver. Er entspringt dem dringenden Bedürfnis, die Befindlichkeit der Bewohner in dieser historischen Umbruchphase festzuhalten und die Frage hin und her zu wenden, was mit Syrien geschehen wird.

Ronya Othmann: "Rückkehr nach Syrien". Eine Reise durch ein ungewisses Land.

Rowohlt Verlag,

Hamburg 2025.

192 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.