Zustellung: Fr, 16.05. - Mo, 19.05.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

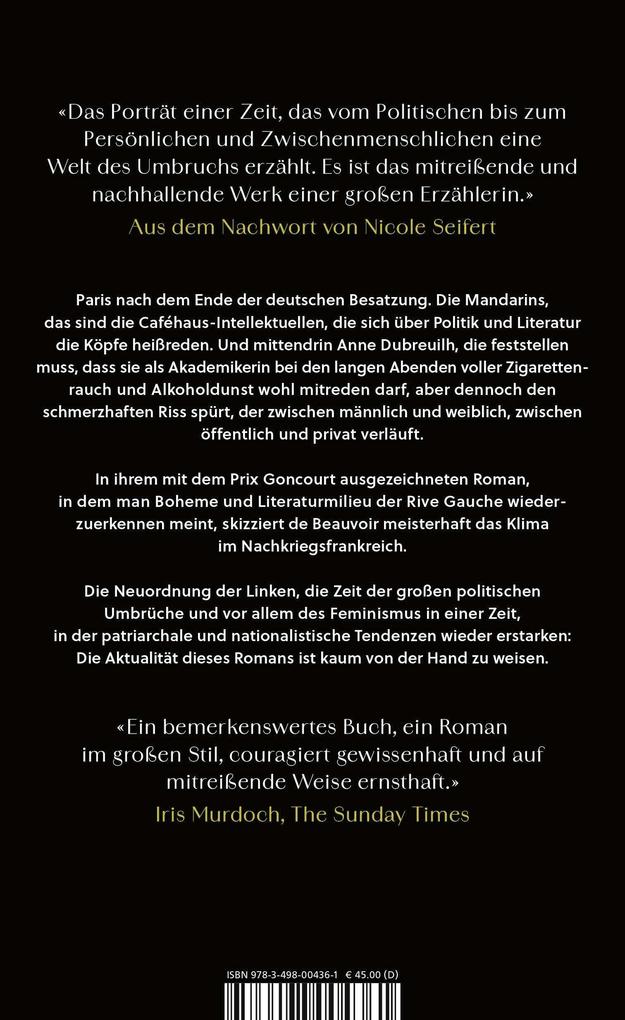

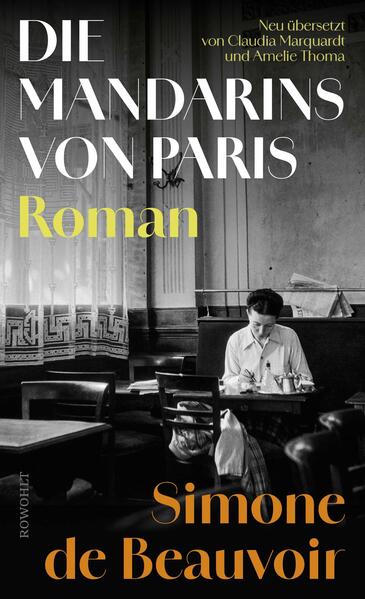

Vor 70 Jahren erschienen, ausgezeichnet mit dem Prix Goncourt, jetzt in neuer Übersetzung und mit einem Nachwort von Nicole Seifert.

Paris nach dem Ende der deutschen Besatzung. Die Mandarins, das sind die Caféhaus-Intellektuellen, die sich über Politik und Literatur die Köpfe heißreden. Und mittendrin Anne Dubreuilh, die feststellen muss, dass sie als Akademikerin bei den langen Abenden voller Zigarettenrauch und Alkoholdunst wohl mitreden darf, aber dennoch den schmerzhaften Riss spürt, der zwischen männlich und weiblich, zwischen öffentlich und privat verläuft.

In ihrem preisgekrönten Roman, in dem man Boheme und Literaturmilieu der Rive Gauche wiederzuerkennen meint, skizziert de Beauvoir meisterhaft das Klima im Nachkriegsfrankreich.

Die Neuordnung der Linken, die Zeit der großen politischen Umbrüche und vor allem des Feminismus in einer Zeit, in der patriarchale und nationalistische Tendenzen wieder erstarken: Die Aktualität dieses Romans ist kaum von der Hand zu weisen.

«Ein bemerkenswertes Buch, ein Roman im großen Stil, couragiert gewissenhaft und auf mitreißende Weise ernsthaft.» Iris Murdoch, The Sunday Times

«Bewegend und fesselnd. » The New York Times

Produktdetails

Erscheinungsdatum

17. September 2024

Sprache

deutsch

Auflage

1. Auflage, Neuübersetzung

Seitenanzahl

1021

Autor/Autorin

Simone de Beauvoir

Übersetzung

Amelie Thoma, Claudia Marquardt

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

französisch

Produktart

gebunden

Gewicht

886 g

Größe (L/B/H)

209/138/49 mm

ISBN

9783498004361

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Das hat sich absolut gelohnt. Das liest sich so frisch, das liest sich so heutig, das ist ganz toll, jetzt noch mal zu diesem neu übersetzten Buch zu greifen. (Iris Radisch) Iris ; Adam Radisch ; Soboczynski, ZEIT Podcast "Was liest Du gerade"

Den Übersetzerinnen Claudia Marquardt und Amelie Thoma gelingt das Wunder, mit behutsamen Änderungen dem ausufernden Tausend-Seiten-Roman neue Frische zu geben. Joseph HANIMANN, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Es lohnt! Mich hat fasziniert, wie zeitgemäß sich die «Mandarins»anfühlen, auch dank der neuen Übersetzung. De Beauvoir erzählt über die Pariser Existenzialisten-Szene von Umbruch und Aufbruch nach dem Zweiten Weltkrieg, davon, wie die progressiven Kräfte, im Widerstand noch geeint, sich jetzt aufreiben, von Frauenrollen, Liebe, Sex vom Leben! Silvi Feist, Emotion

Ein Buch, das auch 70 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung durch die Glaubwürdigkeit der Figuren, seine erzählerische Kraft und die Brillanz der Analyse besticht! Nicht zuletzt die subtilen Übersetzungsarbeiten von Amelie Thomas und Claudia Marquardt lassen das Buch nun auch auf Deutsch in seiner ganzen Größe erstrahlen. Peter Henning, Saarländischer Rundfunk SR 2 Kulturradio

Eine Wiederentdeckung, eine Neuentdeckung, die sich wirklich zu lesen lohnt. SWR Kultur

Zeitgeschichte einerseits, Leben, Liebe, Tod anderseits. Simone de Beauvoirs üppiger Roman umfasst den ganzen Kosmos intellektueller und individueller Existenz. Dirk Fuhrig, WDR Lesestoff

Ein großer Ideenroman! . . . Was ich an dem Roman am meisten bewundere: Simone de Beauvoir geht mit einer großen Aufrichtigkeit auf ihr Leben los und stellt es in Frage. . . Großartig, Lebensstoff plus sozusagen. . . Die Übersetzung ist sehr elegant. 3Sat "Kulturzeit"

Den Übersetzerinnen Claudia Marquardt und Amelie Thoma gelingt das Wunder, mit behutsamen Änderungen dem ausufernden Tausend-Seiten-Roman neue Frische zu geben. Joseph HANIMANN, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Es lohnt! Mich hat fasziniert, wie zeitgemäß sich die «Mandarins»anfühlen, auch dank der neuen Übersetzung. De Beauvoir erzählt über die Pariser Existenzialisten-Szene von Umbruch und Aufbruch nach dem Zweiten Weltkrieg, davon, wie die progressiven Kräfte, im Widerstand noch geeint, sich jetzt aufreiben, von Frauenrollen, Liebe, Sex vom Leben! Silvi Feist, Emotion

Ein Buch, das auch 70 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung durch die Glaubwürdigkeit der Figuren, seine erzählerische Kraft und die Brillanz der Analyse besticht! Nicht zuletzt die subtilen Übersetzungsarbeiten von Amelie Thomas und Claudia Marquardt lassen das Buch nun auch auf Deutsch in seiner ganzen Größe erstrahlen. Peter Henning, Saarländischer Rundfunk SR 2 Kulturradio

Eine Wiederentdeckung, eine Neuentdeckung, die sich wirklich zu lesen lohnt. SWR Kultur

Zeitgeschichte einerseits, Leben, Liebe, Tod anderseits. Simone de Beauvoirs üppiger Roman umfasst den ganzen Kosmos intellektueller und individueller Existenz. Dirk Fuhrig, WDR Lesestoff

Ein großer Ideenroman! . . . Was ich an dem Roman am meisten bewundere: Simone de Beauvoir geht mit einer großen Aufrichtigkeit auf ihr Leben los und stellt es in Frage. . . Großartig, Lebensstoff plus sozusagen. . . Die Übersetzung ist sehr elegant. 3Sat "Kulturzeit"

Besprechung vom 04.12.2024

Besprechung vom 04.12.2024

Der Selbstbetrug einer gloriosen Utopie

Desillusionierung nach dem Weltkrieg: Simone de Beauvoirs Existenzialistenroman "Die Mandarins von Paris" erscheint jetzt in neuer Übersetzung.

Über diesem Roman liegt der paradoxe Reiz einer schnell gealterten Epoche. Endlose politische Dialoge, Figuren mit dem Tiefenprofil einer Papierseite, Zeitgeschichte aus der Schreibtischperspektive und ein der Autorinnenbiographie abgeschieltes Handlungsgefüge ergaben einen Schlüsselroman, zu dem kein Schlüssel wirklich passt. Trotz oder vielleicht dank alldem hat das Buch seinen festen Rang in der neueren Literatur. Es bietet den Originalsound einer aufregenden Zeit, eines Milieus und einer bis heute prägenden Intellektuellenfigur.

Liebe, Freundschaft und Politik seien die drei Themen ihres "Les Mandarins", erklärte Simone de Beauvoir später im Rückblick. Bei der Wiederlektüre möchte man heute ein viertes hinzufügen: Kriegsende, die Illusion eines Neubeginns, der Selbstbetrug einer Utopie.

Ihr Buch "Das andere Geschlecht" machte gerade Schlagzeilen, als sich die Autorin im Herbst 1949 ans Schreiben des Romans machte. Sie hatte den ersten Schritt als eigenständige Schriftstellerin aus dem Schatten Sartres getan, erlebte seit zwei Jahren mit dem Amerikaner Nelson Algren ihre erste leidenschaftliche Liebe, neben der unzerstörbaren, "notwendigen" Liebe zu Sartre, und träumte nach der Kraftanstrengung für den feministischen Befreiungsschlag von einem sprudelnden Epochenroman. "An einem Buch schreiben und vom anderen schon träumen", schwärmte sie 1948 ungeduldig in einem Brief an Algren. Dass dieser Roman, den sie als ihren wichtigsten betrachtete und der mit dem Goncourt-Preis gekrönt wurde, sie noch mehr Anstrengung kosten und erst sechs Jahre später erscheinen würde, wusste sie damals noch nicht.

Die die Pariser Kaffeehäuser, Jazzkeller und Redaktionsstuben durchwirbelnde existenzialistische Freiheitseuphorie macht den Grundtenor des Romans aus. Man räumt sich in der Liebe wie in der Politik gegenseitig Freiheiten ein und stiehlt sich an den Rückständen von Starrsinn, Realitätsblindheit und schlechtem Gewissen vorbei. Der Streit über die richtige Haltung gegenüber der sich abzeichnenden Konfrontation zwischen USA und UdSSR lässt Freundschaften zerbrechen. Der Schriftsteller Robert Dubreuilh, der Züge von Sartre hat, opfert 1945 vorübergehend seine literarische Tätigkeit dem Versuch, die zerstrittene Linke in einer neuen Volkspartei zu einen. Sein Freund Éric Perron, mit gewissen Ähnlichkeiten zu Camus, verteidigt seine Zeitung "L'Espoir" gegen eine Vereinnahmung durch Dubreuilhs Partei und ringt sich gegen den Widerstand der Linken zur Veröffentlichung von Geheimdokumenten über sowjetische Arbeitslager durch.

Was hinter diesem Grobmuster im Roman heute aber mehr denn je die Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist die schleichende Desillusionierung durch den Untergang der Intellektuellenmoral in der Politik. Anne Dubreuilh, eine marxistisch ausgerichtete Psychoanalytikerin, spiegelt mit ihrer leidenschaftlichen Liebe zum amerikanischen Schriftsteller Lewis Brogan deutlich Beauvoirs eigene, sich während der Niederschrift des Romans schon anbahnende Krise mit Nelson Algren. Glück und Wahrhaftigkeitsstreben driften auseinander. "Früher dachte ich, dass die glücklichen Menschen auf der richtigen Seite stehen", bekennt Anne ihrem Freund Éric.

Im Alkoholrausch und Zigarettennebel von Saint-Germain-des-Prés dämmert das Bewusstsein, dass sich das Fest der großen Freiheit dem Ende zuneigt, dass nach dem Krieg vor dem Krieg ist. Wenige Monate nach dem Jubel bei der Befreiung von Paris finde schon wieder jeder in Ordnung, dass jene, die am härtesten arbeiten, am wenigsten zu beißen hätten, beklagt die ungeduldige Nadine 1944 unter den Girlanden des ersten Weihnachtsfests nach vier Jahren Besatzung. Beim "Espoir" gestehen die zerstrittenen jungen Redakteure einander ein, wie gründlich sie die Chancen einer neuen Weltordnung verpatzt haben. Während im Vergeltungsrausch ehemalige Kollaborateure liquidiert und gegenüber den Deutschen allzu willfährige Französinnen kahl geschoren werden, während die ersten Heimkehrer aus den Konzentrationslagern eintreffen, befällt Anne Dubreuilh ein seltsames Unbehagen. "Weil ich nicht genug gelitten hatte", meint sie. Können all die Toten zu etwas gut gewesen sein? Und im Freundeskreis reden manche schon von einem bevorstehenden dritten Weltkrieg.

Eine solche in der doppelten Erzählperspektive des Romans angelegte Pro- und Retrospektive verlangt ständig neue Feinabstimmung der Textübersetzung. Fast siebzig Jahre hat die 1955 herausgekommene gelungene deutsche Version von Ruth Ücker-Lutz und Fritz Montfort nun gehalten. Eine Revision ist fällig gewesen. Den Übersetzerinnen Claudia Marquardt und Amelie Thoma gelingt das Wunder, mit behutsamen Änderungen dem ausufernden Tausend-Seiten-Roman neue Frische zu geben. Ihre Eingriffe sind hauptsächlich von dreierlei Art. Erstens galt es, einige für die heutige Empfindung unmöglich gewordene Ausdrücke auszuwechseln. Sind die "nègres", die in dem von Anne und Lewis besuchten Cabaret Chicagos verkehren, im leicht filzigen Epochenflair von Beauvoirs Originaltext auf immer festgeschrieben, gebraucht der deutsche Text mit die "Schwarzen" eine zeitgemäßere Bezeichnung.

Der zweite Retuschierbereich betrifft das Geschlechterverhältnis. Der von Ücker-Lutz und Montfort für den Penis wie für die Vagina aus dem französischen "sexe" übernommene Begriff "Sexus" klingt heute geradezu komisch. Marquardt und Thoma nennen die Sachen beim Namen. Vor allem aber gelang es ihnen, durch Angleichung an heutige Gender-Empfindlichkeiten aus Beauvoirs Text nicht einfach etwas Braves zu machen. Für das in der ersten Liebesnacht zwischen Anne und Lewis etwas rabiate "er warf sich über mich" bei Ücker-Lutz und Montfort - "il s'était abattu sur moi" im Original - finden sie das weniger stürmische "schon lag er auf mir".

Interessant sind indessen vor allem jene Stellen der Neuübersetzung, wo der Epochenwandel direkt aus dem Text heraus schimmert. Der osteuropäische Emigrant Scriassine kritisiert im Roman die Pariser Linksintellektuellen dafür, dass sie die Realität der sowjetischen Straflager nicht zur Kenntnis nehmen wollten, und wirft ihnen vor, mit ihrem typischen Masochismus hätten sie die "Idee einer Diktatur des Geistes" hingenommen - "l'idée d'une dictature de l'esprit" heißt es im französischen Text. Die "Idee einer Diktatur über den Geist", hatten Ücker-Lutz und Montfort übersetzt, als wäre für sie der Geist nur als leidende, nicht als ausübende Instanz der Diktatur vorstellbar gewesen. Nein, Simone de Beauvoirs Roman hat es 1954 schon klar gesagt. Der Geist kann in Form einer intellektuell sich verselbständigenden Kraft diktatorisch wirken. Diese Einsicht ist mit der Neuübersetzung nun auch auf Deutsch unmissverständlich nachlesbar. JOSEPH HANIMANN

Simone de Beauvoir: "Die Mandarins von Paris". Roman.

Aus dem Französischen von Claudia Marquardt und Amelie Thoma. Nachwort von Nicole Seifert. Rowohlt Verlag, Hamburg 2024. 1023 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

am 20.10.2024

»Die Wahrheit sagen: Bisher hatte das nie ernsthafte Probleme aufgeworfen.«

»Die Wahrheit sagen: Bisher hatte das nie ernsthafte Probleme aufgeworfen.«

Wir befinden uns im Paris der Nachkriegszeit. Eigentlich ein Grund aufzuatmen. Eigentlich. Henri Perron, Herausgeber der Zeitung Espoir, welche unabhängig von politischen Ansichten berichtet und dafür von unterschiedlichen Lagern geschätzt wird, muss sich nun entscheiden: Bleibt er seiner Linie treu oder hilft er der linken Gruppierung der SRL, die sich vom Kommunismus abgrenzt, zu Ansehen? Ins Leben gerufen wurde diese u.a. durch seinen Freund Robert Dubreuilh, der Henris Zeitung gerne zum politischen Sprachrohr der SRL ausbauen würde.

Wäre da nicht noch seine Frau Paule, die ihn eher krankhaft verehrt, als liebt.

Ein zweiter Handlungsstrang widmet sich Anne, Roberts Frau, der ihre Suche nach sich selbst und einem unabhängigen, selbstbestimmten Leben begleitet. Gleichermaßen wird auch das Leben, besonders das sich in Affären verlierende Liebesleben, der gemeinsamen Tochter Nadine beschrieben.

Die zwei Erzählperspektiven bieten teils subjektive, überschneidende Einblicke derselben Situation aus unterschiedlichen Blickwinkeln und veranschaulichen die Uneindeutigkeit gewisser Ansichten.

Darüber hinaus ist es nicht ausschließlich ein höchst politischer Roman, der sich den französischen Intellektuellen Mandarins genannt der Nachkriegszeit sowie den Kriegsverbrechen widmet, sondern ist auch stets gesellschaftskritisch angelegt. Rollenbilder geraten ins Wanken, partnerschaftliche Abhängigkeiten sowie die Rolle der Frau werden hinterfragt und nicht zuletzt überdecken moralische Fragen diese tausend Seiten.

Ein Roman, der, trotz seiner siebzig Jahre, besonders mit Augenmerk auf die Zerspaltung der Linken, höchst aktuell ist.

Die gute Lesbarkeit, welche keinesfalls trocken ist, verdanken wir in erster Linie der großartigen Autorin sowie den beiden Übersetzerinnen Claudia Marquardt und Amelie Thoma.

Wer sich für Politik und umfangreiche, gut geschriebene Klassiker interessiert, für den wird das Buch sicherlich ebenfalls eine Bereicherung mit Lesegenuss sein!

LovelyBooks-Bewertung am 20.10.2024

»Die Wahrheit sagen: Bisher hatte das nie ernsthafte Probleme aufgeworfen.«