Zustellung: Sa, 17.05. - Di, 20.05.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

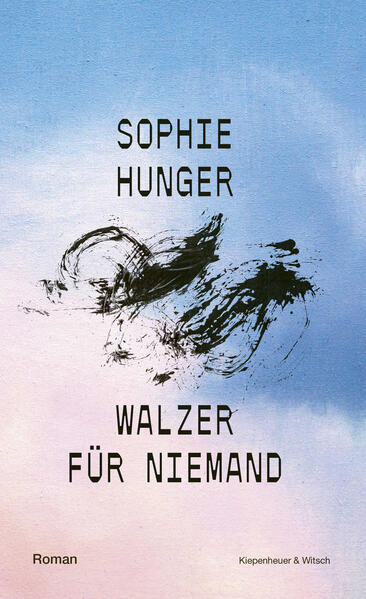

Ein Aufwachsen mit dem Zauber und der Kraft der Musik - und die Geschichte einer Freundschaft, deren Innigkeit zerstörerisch ist. Die Ausnahmemusikerin Sophie Hunger schenkt uns einen so abgründigen wie poetischen, einen tragikomischen und raffinierten Coming-of-Age-Roman, der davon erzählt, was wir verlieren müssen, um etwas zu werden.

Ein Mädchen und ihr bester Freund Niemand. Als Kinder von Militärattachés ist ihr Aufwachsen geprägt von ständigen Ortswechseln. Vom Rhythmus der Musik getragen erleben sie Magie und Erschütterungen von Kindheit und Jugend. Am glücklichsten sind sie, wenn sie sich in ihrer Plattensammlung verlieren, wenn sie im Atlas die Welt nach Bandnamen neu kartografieren, wenn sie im Klavierunterricht Dezibelangaben herausbrüllen oder in Songs die Sätze finden, die schon immer in ihnen gelauert haben. Sie verstecken sich in der Musik und werden von ihr versteckt, aber immer haben sie einander.

Doch dann bekommt die Freundschaft Risse. Während Niemand eine Obsession für die Volkskunde der Walserinnen entwickelt, von denen die Erzählerin abstammt, und während sie selbst erste eigene Lieder schreibt, bahnt sich eine Katastrophe an.

Sophie Hunger gelingt es auf beeindruckende Weise, ihre besonderen Qualitäten als Songwriterin in einen vielschichtigen und bewegenden Roman über das Werden, die Freundschaft und das Elementare der Musik zu verwandeln.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

13. März 2025

Sprache

deutsch

Auflage

3. Auflage

Seitenanzahl

182

Autor/Autorin

Sophie Hunger

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Gewicht

224 g

Größe (L/B/H)

193/120/20 mm

ISBN

9783462003246

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»Jede Stelle könnte jeden Poetry-Slam gewinnen. « Michael Zirnstein, Süddeutsche Zeitung Online

» Walzer für Niemand ist ein seltsames, ein schönes Buch, in dem man sich verlieren, aber auch finden kann wie in guter Musik. « Johanna Hintermeier, Bayern 2 Zündfunk

»Wer noch nicht Fan von ihr ist, wird es garantiert jetzt. Walzer für Niemand ist ein magischer Coming-of-Age-Roman voller Musik. « Hansruedi Kugler, CH Media

»Sophie Hunger hat einen schönen, lebensklugen Roman geschrieben, der gekonnt zwischen Tragik und Komik balanciert. « Sebastian Fasthuber, Falter

»Sophie Hunger erzählt mit archaischer Zartheit und klugem Witz von Anziehung und Abstossung und von der Macht der Musik. « Nora Zukker, Tagesanzeiger

»Eine Geschichte zum Runterlesen und Sich-darin-Verlieren, ein bisschen merkwürdig, gerade darin liegt ihr Reiz. Vor allem die ganz eigene Sprache ist bemerkenswert, sie spiegelt jede Lebensphase anders wider und ist doch wie aus einem Guss. « Johanna Dürrholz, FAS

»Der Roman ist mehr Klang als Text, mehr Rätsel als Erklärung [. . .] ein sprachlich einzigartiges Werk über Anfänge und Enden und das Wesen der Musik. « Nina Hurni, taz Online

»Hunger jongliert mit Sprache wie in ihren Liedern ein Buch voller zitierbarer Sätze. « Teresa Preis, Buchkultur

»Ein fantastisches Debüt! « Susi Ondrusova, FM4

»Es klingt so poetisch und obwohl manchmal verkopft so direkt wie ein Zupfen auf der Gitarre, ein Klimpern am Klavier. « Michael Wurmitzer, Der Standard online

»Sophie Hungers Experiment, ihr Sprung von der Musik in die Literatur, ist vollends geglückt. « Simon Leuthold, Radio SRF 2 Kultur

»Wie in ihrer Musik geht Sophie Hunger auch in ihrem Debütroman Walzer für Niemand mit spielerischer Leichtigkeit an Sprache heran. « Birgit Fuss, Rolling Stone

»Sophie Hunger stellt ihren ersten Roman Walzer für Niemand vor und klingt wie ihre Musik: geheimnisvoll, zart und stark zugleich. « Babina Cathomen, Kulturtipp, Schweiz

»Letztendlich ist das Buch ein Liebeslied an die Musik. « Selina Jüngling, Emotion

» Walzer für Niemand ist ein seltsames, ein schönes Buch, in dem man sich verlieren, aber auch finden kann wie in guter Musik. « Johanna Hintermeier, Bayern 2 Zündfunk

»Wer noch nicht Fan von ihr ist, wird es garantiert jetzt. Walzer für Niemand ist ein magischer Coming-of-Age-Roman voller Musik. « Hansruedi Kugler, CH Media

»Sophie Hunger hat einen schönen, lebensklugen Roman geschrieben, der gekonnt zwischen Tragik und Komik balanciert. « Sebastian Fasthuber, Falter

»Sophie Hunger erzählt mit archaischer Zartheit und klugem Witz von Anziehung und Abstossung und von der Macht der Musik. « Nora Zukker, Tagesanzeiger

»Eine Geschichte zum Runterlesen und Sich-darin-Verlieren, ein bisschen merkwürdig, gerade darin liegt ihr Reiz. Vor allem die ganz eigene Sprache ist bemerkenswert, sie spiegelt jede Lebensphase anders wider und ist doch wie aus einem Guss. « Johanna Dürrholz, FAS

»Der Roman ist mehr Klang als Text, mehr Rätsel als Erklärung [. . .] ein sprachlich einzigartiges Werk über Anfänge und Enden und das Wesen der Musik. « Nina Hurni, taz Online

»Hunger jongliert mit Sprache wie in ihren Liedern ein Buch voller zitierbarer Sätze. « Teresa Preis, Buchkultur

»Ein fantastisches Debüt! « Susi Ondrusova, FM4

»Es klingt so poetisch und obwohl manchmal verkopft so direkt wie ein Zupfen auf der Gitarre, ein Klimpern am Klavier. « Michael Wurmitzer, Der Standard online

»Sophie Hungers Experiment, ihr Sprung von der Musik in die Literatur, ist vollends geglückt. « Simon Leuthold, Radio SRF 2 Kultur

»Wie in ihrer Musik geht Sophie Hunger auch in ihrem Debütroman Walzer für Niemand mit spielerischer Leichtigkeit an Sprache heran. « Birgit Fuss, Rolling Stone

»Sophie Hunger stellt ihren ersten Roman Walzer für Niemand vor und klingt wie ihre Musik: geheimnisvoll, zart und stark zugleich. « Babina Cathomen, Kulturtipp, Schweiz

»Letztendlich ist das Buch ein Liebeslied an die Musik. « Selina Jüngling, Emotion

Besprechung vom 04.05.2025

Besprechung vom 04.05.2025

Du bist speziell, so speziell

Die gefeierte Popkünstlerin Sophie Hunger hat einen Roman geschrieben, eine Freundschaftsgeschichte, vertrackt wie ihre Songs: "Walzer für Niemand"

Es ist eine enge Freundschaft, um die es in "Walzer für Niemand" geht, man könnte auch sagen, eine einengende Freundschaft, sie ist jedenfalls so eng, dass sich die Erzählerin daraus befreien muss. Wer sein Leben mit nur einem Menschen teilt, hat ein Problem, wenn andere dazukommen.

Und die Freundschaft ist schon fast eher eine Geschwisterschaft: Die Ich-Erzählerin und "Niemand", so heißt der Freund, wachsen zusammen auf, erst in Bern, dann in Düsseldorf, dann wieder Schweiz. Und weil sie als Kinder viel allein sind und immer wieder an verschiedenen Orten mit verschiedenen Sprachen leben - die Mütter sind beide beim Schweizer Militär -, schaffen sie sich ihre eigene Welt mit eigener Sprache. Und weil sie Halt suchen und Grenzen, sie aber Erzählungen verachten, finden sie ihren moralischen Kompass in der Musik.

Nun muss man ein paar Worte zur Autorin sagen, auch wenn im Roman vorsichtshalber gleich zu Beginn noch mal festgehalten wird, dass es sich um Fiktion handelt, wohl weil es eben doch einige Parallelen zwischen der Erzählerin und der Autorin gibt, die nicht irgendeine Autorin ist, sondern: Sophie Hunger.

Die Schweizer Musikerin wuchs als Tochter eines Diplomaten an verschiedenen Orten auf, London, Bern, Bonn, spricht mehrere Sprachen und man könnte vermuten, dass sie, genau wie die Ich-Erzählerin, in ihrer Jugend gern Tocotronic und Radiohead hörte. Sophie Hunger ist eine Indie-Künstlerin, wegen der Männer, Pop-Kritiker, früher ganz aufgeregt waren: Mit Wurzeln im Jazz, anspruchsvollen und verschachtelten Lyrics, dieser gewissen Eigenart - eine zurückhaltende und schöne Frau, die Bob Dylan genauso beherrscht wie Nina Simone. Eine verträumte Künstlerin eben, von der Rezensenten ohne Reue schwärmen konnten, die mit rauer Stimme und entrücktem Blick ihre Lieder sang, die übrigens sehr gut sind.

So eine, der es mühelos gelingt, allein am Klavier einen ganzen Saal in Atem zu halten. Zum Beispiel mit ihrem Song "Walzer für Niemand", mit dem (und dem dazugehörigen Album "Monday's Ghost") ihr 2008 der Durchbruch gelang und der also so heißt wie ihr nun erschienener Debütroman. Vielleicht, weil ihr Schaffen für sie nicht auf ein Medium begrenzt ist. Oder weil die Geschichte von "Niemand" noch nicht auserzählt war.

Dieser erste Roman von Sophie Hunger ist auch eine Coming-of-Age-Geschichte; während die Ich-Erzählerin sich aber weiterentwickelt, hält Niemand an der Welt fest, in der nur die beiden existieren. In ihrer gemeinsamen Welt, in der die Musik allein die Wahrheit spricht und in der es deswegen sehr poetisch zugeht.

So ist zum Beispiel auch die Periode poetisch: "Mit dem Auftauchen des Blutes wurde mein Leben auf einen Schlag zyklisch", erklärt die namenlose Erzählerin, die sich zusammen mit Niemand im Badezimmer verbarrikadiert, alle Lichter löscht und sich nur im Schimmer der Militärtaschenlampe traut, auf den Beipackzettel der o.b.-Packung zu schauen - bloß um dann zu dem Schluss zu kommen, dass sie eine Art geschlossenes anatomisches Wunder sei, ohne Eingang, aus dem das Blut herauskommen könnte.

"You are special, so special", sagt Niemand zu ihr, und man denkt gleich an Radioheads "Creep". Ihr Freund findet sie besonders, vergleicht sie mit Cat Woman und Biene Maja. Für die beiden hält der weibliche Zyklus aber auch die Erkenntnis bereit, dass das Leben keinen Anfang oder ein Ende hat: "Er machte jede lineare Erzählung, jede Dramaturgie unglaubwürdig. Der Fortschritt war eine Lüge, wenn er nicht zu seinem Ausgangspunkt zurückfand." Ihre vermeintliche körperliche Andersartigkeit aber wird bei der Erzählerin zu Scham, zu schierer Ablehnung körperlicher Intimität. Und ein Leben in der Wirklichkeit, da ist sie sich mit Niemand einig, klappt nicht ohne. "Wir entschieden, dass ich ein Engel bleiben würde, geschlechtslos und ohne jede Vergangenheit im Himmel hängend, um irgendwann lautlos zu verglühen."

Ironischerweise ist dann genau das, was die Nicht-Wirklichkeit, die Zwischenwelt des Ichs und Niemands ummauert, auch das, was die junge Frau befreit: die Musik. Sie beginnt schon früh, Lieder in ihrem Kopf zu schreiben, später singt sie auch welche, zupft auf der Ukulele dazu. Und sie will die Musik in die Welt bringen, in die Wirklichkeit. Sie und Niemand leben inzwischen in Zürich, jobben in Bars, gehen in Bars.

Dort tritt sie auf, versteckt sich erst hinter ihrer Stimme, wird aber immer selbstsicherer, bekommt immer mehr Applaus, sinniert über Dinge wie Zugaben. Und Niemand verschwindet immer weiter, nimmt kaum mehr als 900 Kilokalorien zu sich, "zwei Drittel davon waren Wein". Fast wirkt Niemand hier wie eine Allegorie auf eine In-sich-gekehrte Seite der Erzählerin, die sie abschütteln will. In einem Versuch, die Freundschaft zu kitten, erfinden sie und Niemand im Suff schließlich die "Rules of Fire", denen die immer berühmter werdende Sängerin folgen will. Kein Marketing will sie machen, ihre Kunst nicht erklären müssen, Medienvertreter schmähen. Wieder ein Wink auf die Wirklichkeit in der Fiktion: Diese "Rules of Fire" stellte auch Sophie Hunger einst für sich auf.

Als Künstlerin hat diese Sophie Hunger etwas Verwunschenes, die Aura der Besonderen. Es ist schwierig, sie in irgendeine Schublade zu stecken (wozu auch), ihre Live-Auftritte jedenfalls sind jenseits von allem. Und so macht sie auch als Autorin weiter. "Walzer für Niemand" ist, ganz ähnlich wie der gleichnamige Song, ein vertracktes, verwinkeltes Werk, das einen vereinnahmt. Eine Geschichte zum Runterlesen und Sich-darin-Verlieren, ein bisschen merkwürdig, gerade darin liegt ihr Reiz. Vor allem die ganz eigene Sprache ist bemerkenswert, sie spiegelt jede Lebensphase anders wider und ist doch wie aus einem Guss.

Doch besonders die Kindheit beschreibt Sophie Hunger so, wie Kindheit ist: einsam, auch wenn man zu zweit ist. Nachdenklich. Traurig. Lebendig. Voller selbst geschriebener Regeln, die man ständig brechen muss. Und alles wieder von vorn. JOHANNA DÜRRHOLZ

Sophie Hunger, "Walzer für Niemand". Roman. Kiepenheuer & Witsch, 192 Seiten

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 23.04.2025

Leider sehr enttäuschend. Langweilig und Inhaltsleer.

LovelyBooks-Bewertung am 12.04.2025

"Aber etwas war zerbrochen. Anstatt dass sie uns entführten, hingen einzelne Songzeilen bewegungslos in der Luft, Rauch in einem sauerstoffarmen Raum. Erst nur Versteile, dann aber ganze Refrains. Sie kommentierten uns, ließen sich über uns aus." (S.155)Sophie Hunger ist bekannt als Songwriterin und Musikerin und nun hat sie ihren ersten Roman geschrieben.Beim Lesen könnte man sich die Frage stellen, ob der Roman autobiografisch ist; dies ist aber nicht so - es gibt einige Parallelen zur Protagonistin, aber der Roman ist rein fiktiv. Es ist eine Coming-of-Age-Geschichte, der ein intensives Freundschaftsthema zugrunde liegt, und das Finden der Identität durch und mit der Musik.Das Buch ist in der Du-Perspektive geschrieben, gerichtet an den "besten Freund".Der Schreibstil ist sehr außergewöhnlich und einzigartig; Das Buch liest sich eher wie ein langer Songtext; poetisch, mehrdeutig, einem bestimmten Rhythmus folgend, Harmonien mit Dissonanzen, mal mitreißend, mal fremd, einen Sog entfaltend, mit einer gewissen Melancholie die unter Allem liegt. Es ist auf jeden Fall sehr speziell und man sollte in der Stimmung und offen für diese Art von Text sein.Mir war der Text zunächst fremd, dann hat er mich aber auch fasziniert und nicht mehr losgelassen und vom Ende war ich regelrecht geschockt. Ich würde das Buch als eine "Erfahrung" beschreiben, nicht als "klassischen Roman". Wer etwas Außergewöhnliches sucht, ist hier auf jeden Fall richtig!