Zustellung: Do, 05.06. - Di, 10.06.

Versand in 1-2 Wochen

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

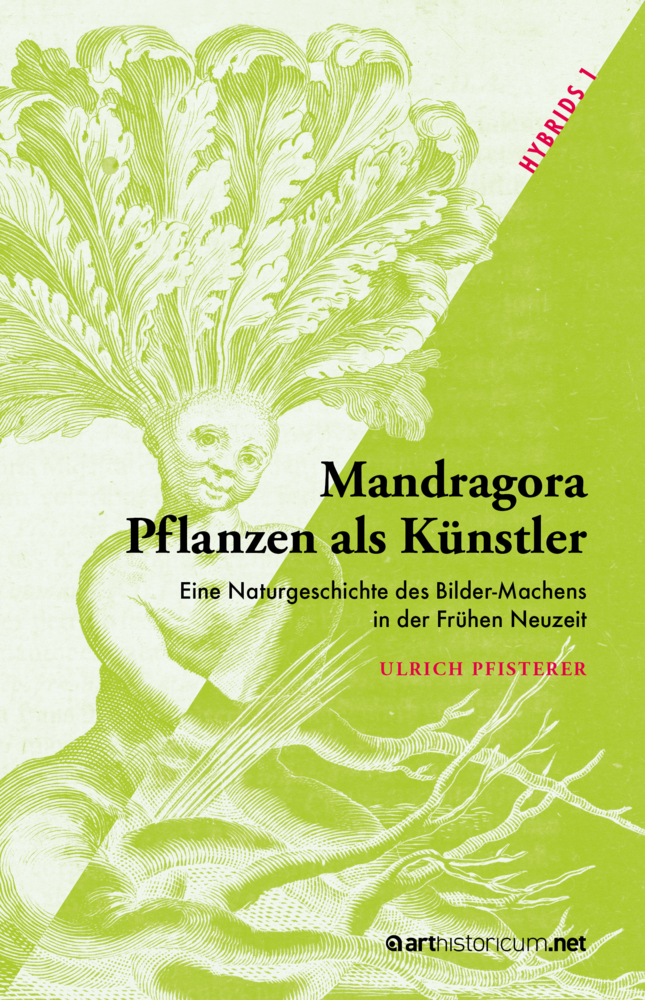

Pflanzen produzieren Bilder, die Natur ist eine Künstlerin. Was sich wie ein Bekenntnis aktueller Öko-Art liest, beschäftigte bereits die Frühe Neuzeit intensiv: Gibt es doch in der Natur vielfach Formen, die an eine menschliche Gestalt erinnern - etwa die Mandragora oder Alraunwurzel. Erklärungen reichten von Aberglaube über Spekulationen zu göttlichen Botschaften in der Schöpfung bis hin zu wissenschaftlichen Theorien. Nachgedacht wurde zugleich über das Verhältnis von Natur- versus Kunstprodukten und über die Bedingungen genauen Beobachtens. Ein Höhepunkt dieser Diskussionen ist die Publikation einer anthropomorphen Rübe 1670 in der ersten naturwissenschaftlichen Zeitschrift Deutschlands.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

01. Juli 2024

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

232

Reihe

HYBRIDS, 1

Autor/Autorin

Ulrich Pfisterer

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Abbildungen

Illustrationen

Gewicht

352 g

Größe (L/B/H)

19/125/196 mm

ISBN

9783985012534

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Besprechung vom 27.09.2024

Besprechung vom 27.09.2024

Wunderwurzel mit Erfolgsgeschichte

Da spricht die Natur als Künstlerin: Ulrich Pfisterer geht höchst anregend der Bildmächtigkeit der Alraune nach

Flugsalbe ist ein komplexes Produkt. Hexen und Hexer benötigen sie, um durch ihre Anwendung die aerodynamischen Eigenschaften zu erwerben, derer es bedarf, um zum Hexensabbat zu fliegen. Zu den Ingredienzien der Paste gehören gewöhnlich Schwarze Tollkirsche, Silberblatt, Eisenkraut und Frauenhaar. Unverzichtbar ist überdies Gemeine Alraune respektive "Mandragora officinarum".

Die Zauberkräfte der Flugsalbe sind unbestritten. Der Renaissancegelehrte Giovanni Battista della Porta hat sie in seiner berühmten "Magia naturalis" bereits 1558 eingehend beschrieben. Allerdings ist dort keine Rede von realen Flügen auf Hexenbesen oder Tieren. Berichtet wird vielmehr von Halluzinationen, die die Anwendung der Droge auslöst. Die sich selbst erfüllende Prophezeiung vom Fliegen tritt bloß im Kopf ein und nicht etwa in der Wirklichkeit.

Die Mythen und Legenden um die Alraune - bevorzugt unter Galgen wachsend, gefährlich zu ernten, denn von ihren Schreien konnte getötet werden, wer sich nicht die Ohren zustopfte oder lieber gleich an die Wurzel gebundene Hunde die Arbeit erledigen ließ - überlebten die Entzauberung der Flugsalbe allerdings. Dass die oft anthropomorph daherkommenden Gewächse, deren Wurzeln sich wie die Beine unter einem Rumpf gabeln, beziehungsweise die aus ihnen gewonnenen Säfte Wirkungen auf den menschlichen Körper hatten, war evident. Schließlich ließen sie sich - wie etwa della Porta es getan hatte - experimentell bestätigen. Zugleich passte die Vorstellung von wirkmächtigen Pflanzen perfekt in das renaissancetypische und von neuplatonischen Ideen beherrschte Denken in Signaturen und Analogien. Danach sollten Dinge oder Wesen, die einander ähnelten, Einfluss aufeinander haben, weil sie Emanationen des großen "Einen" waren, sprich eines transzendentalen Prinzips, das alle Existenzen durchwirkte. Wenn Alraunen zuweilen aussahen wie kleine Männlein oder Weiblein, dann musste das "sympathetische" Konsequenzen haben. Waren die Ähnlichkeiten hinreichend frappierend oder - besser noch - sakral konnotiert, konnten die Wurzelgestalten sogar reliquienartigen Status erringen und zu begehrten Objekten fürstlicher Wunderkammern werden. Dass etliche dieser Gewächse ihre menschliche Anmutung erst dezenter Nachbearbeitung - also im Klartext: einer Fälschung - verdankten, steht auf einem anderen Blatt.

In einer herrlich zweckfreien und zugleich anregenden Monographie ist der an der Ludwig-Maximilians-Universität München lehrende Kunsthistoriker Ulrich Pfisterer der Geschichte der Mandragora jetzt unter dem Gesichtspunkt ihrer Bildmächtigkeit und ihres Einflusses auf das Entstehen einer Bildanthropologie nachgegangen. Der Band ist mit ausdrucksstarken Abbildungen reich illustriert. Sie stammen überwiegend aus früher wissenschaftlicher Literatur. Sie dienen Pfisterer zum Beleg seiner These, dass die "überwältigende Erfolgsgeschichte der Mandragora" weniger auf real beobachteten Objekten als auf überlieferten Vorstellungen beruht, hinter denen sich die Annahme verbirgt, dass Pflanzen selbst zur Bildproduktion taugen, sprich die Natur durch sie als Künstlerin wirkt.

Tatsächlich nimmt die Darstellung der Erklärungsmodelle für eine "künstlerisch agierende Natur" breiten Raum in Pfisterers Abhandlung ein. Gewiss gab es immer schon die Annahme, dass anthropomorphe Pflanzengebilde schlicht Zufallsprodukte sind. Irgendwie war sie aber enttäuschend. Da war es schöner, der Natur einen inneren Drang zu unterstellen, den Menschen als die höchste Form der Schöpfung auch in anderen Erscheinungsformen der Pflanzen- oder Mineralienwelt gleichsam imitieren zu wollen. Dass die "mit der Kunst spielende Natur" dennoch zuweilen monströse Missbildungen schuf, war nicht schön, aber erklärbar: Womöglich wollte sie damit wie ein Künstler eine Botschaft übermitteln. Nicht auszurotten war freilich auch die uralte Vorstellung, hinter den "magischen" Kräften der Alraune steckten der Satan und seine Dämonen. Vor allem ihre Rolle bei der Herstellung der Flugsalbe hing an ihren Fasern wie ein schlechter Geruch. Es ist daher kein Wunder, das die "projektive Phantasie" (Pfisterer) der Betrachter von Alraunen immer neue Formen und Deutungszusammenhänge kreierte, die nicht nur die Anmutung der Wurzeln betrafen, sondern auch die Wirkungen, die potentiell von ihnen ausgingen. Man muss nur an das Bleigießen an Silvester denken, und man versteht, was gemeint ist.

Denkt man - wie Pfisterer - in bildanthropologischen Kategorien, erkennt man überdies, welche gewichtige Rolle auch die Täuschung in der Geschichte der Mandragora-Bilder und der mit ihnen verbundenen Vorstellungen spielte. Was spontan als natürlicher Wuchs wahrgenommen wurde, mochte sich bei näherem Hinsehen als mehr oder weniger geschickt getarntes Produkt menschlicher Bearbeitung darstellen. Tatsächlich hatten sich bei manchen Wurzeln schon früh Zweifel an der Natürlichkeit ihrer anthropomorphen Züge und mithin der Verdacht auf kosmetische Korrekturen geregt. Wo sie es gleichwohl mit Abbildungen in Bücher oder Journale schafften, beruhte ihre "Erfolgsgeschichte" damit vollends auf Imagination. In Wahrheit war das aber auch bei unverfälschten Mandragoren nicht anders. Letztlich sah man in ihnen stets, was man bewusst oder unbewusst sehen wollte. Wahrnehmungsexperten wissen, dass es eine Menge "Erfolge" gibt, die auf suggestiven Kräften beruhen. Alraunen scheinen sie zu haben. PETER RAWERT

Ulrich Pfisterer: "Mandragora - Pflanzen als Künstler". Eine Naturgeschichte des Bilder-Machens in der Frühen Neuzeit

arthistoricum.net, Heidelberg 2024. 231 S., Abb., geb., 19,90 Euro.

Open Access

https://tinyurl.com/ pfisterermandragora

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Mandragora - Pflanzen als Künstler" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.