Besprechung vom 11.10.2025

Besprechung vom 11.10.2025

Den fleißigen Kopisten sei Dank

Systematisch kann es da nicht zugehen: Ulrich Raulff widmet sich auf elegante Weise den Kapriolen des Geschmacks.

Von Daniel Damler

Von Daniel Damler

Der Weltuntergang liegt schon hinter uns. Jedenfalls aus Sicht derer, die französische Weine für das Maß aller Dinge halten. Er datiert auf den 2. Mai 1976, als in Paris bei einer Blindverkostung durch die bekanntesten französischen Weinkenner die zehn besten französischen Rot- und Weißweine gegen die Konkurrenz aus Kalifornien antraten und von Letzterer deklassiert wurden. Die Parvenüs aus der Neuen Welt standen wider Erwarten ganz oben auf dem Siegertreppchen. Von den zehn bestplatzierten Weinen stammten jeweils sechs aus Kalifornien und lediglich vier aus Frankreich. Dieses (in Anlehnung an den antiken Mythos) als "Jugement de Paris" in die Annalen eingegangene Debakel öffnete der Grande Nation die Augen, dass auch die Hegemonie des Geschmacks endlich ist.

Aber was ist das überhaupt, "Geschmack"? Bei Wein und Speisen sind wir vielleicht noch am ehesten bereit, objektive oder objektivierbare Qualitätsmerkmale als Maßstab der Urteilsfindung zu unterstellen. Hingegen können wir beim besten Willen keine sachlichen Gründe für die Geschmackskonjunkturen von Cordhosen, Dauerwellen und Nickelbrillen benennen. Und doch vermag sich kaum jemand dem Diktat des Geschmacks zu entziehen. Dieser ist eine ernste Sache und seine Pflege Knochenarbeit. Das "Team Napa Valley" hatte die Revolte generalstabsmäßig vorbereitet. Um Standards zu definieren und zu gewährleisten, orientierte man sich an einem (Punkte-)System zur sensorischen Beurteilung von Lebensmitteln, das im Zweiten Weltkrieg Verwendung gefunden hatte für die Bewertung des Geschmacks von Einsatzrationen. Ehrgeizige kalifornische Önologen wie Maynard Amerine entwickelten zudem eine subtile Fachsprache, die dazu diente, alle Nuancen des Weingeschmacks zu erfassen.

Das "Weinbeben" von 1976 ist nur eine von vielen historischen Vignetten aus Ulrich Raulffs fulminanter "Geschichte des Geschmacks", die illustrieren, wie ästhetische Codes den Rhythmus unseres Lebens prägen. Dem Autor geht es um den "taste at work" und gerade nicht um eine weitere Darstellung der philosophischen Ästhetik. Seine Hauptdarsteller und Helden sind nicht Kant und Hegel, sondern die bezaubernd-verstörende Holly Golightly aus "Breakfast at Tiffany's" und der deutsche Archäologe und Kunsthistoriker Johann Joachim Winckelmann (1717-1768). Letzteren zählt Raulff mit guten Gründen unter die bedeutendsten tastemaker der europäischen Geschichte.

Heute der Inbegriff des Provinzantiquars, der die Polychromie der antiken Architektur verkannte, lag ihm das achtzehnte Jahrhundert zu Füßen, das nicht nur Goethe als das Jahrhundert Winckelmanns galt. Sein Renommee und Einfluss lassen sich nur zum Teil mit der literarischen Qualität seiner Bücher erklären. Auch als Mann der Tat hatte er großen Erfolg. Als antiquarischer Chefberater des Kardinals Alessandro Albani kuratierte Winckelmann das exquisite Skulpturenprogramm der Villa Albani, Labor und Keimzelle des Klassizismus. "Auf Jahre hinaus", schreibt Raulff, "wurde die Villa Albani zu einer Pilgerstätte des gesamten gebildeten und ästhetisch interessierten Europas. Hätte einer damals, um 1760, einen Römer gefragt, was guter Geschmack sei, man hätte ihm den Weg zur Villa gewiesen."

So wichtig konkrete Orte der Geschmacksbildung im Einzelfall auch sein mögen, an die Wirksamkeit mobiler ästhetischer Standards reichen sie nicht heran. Geschmacksträger ersten Ranges ist und war die Kopie, sei es die originaltreue Gipsbüste der Hochkultur oder Omas Kaffeekanne in Gestalt einer griechischen Urne. Den Klassizismus hätte es ohne das Heer der unermüdlichen Kopisten in ihren staubigen Werkstätten nicht gegeben. Sie sind die namenlosen tastemaker des Massengeschmacks.

Am Beispiel des blau-weißen, pseudochinesischen Porzellandesigns, wie man es in Europa noch heute kennt und schätzt, führt Raulff vor Augen, wie in einem komplexen interkulturellen Zusammenspiel Myriaden von Kopiervorgängen einen neuen ästhetischen Maßstab in die Welt setzten. Involviert waren chinesische Produzenten, die das ästhetische Idiom ihres Kulturkreises einbrachten, und eine muslimische Kundschaft von Ägypten bis Persien, die Ostasiens Töpfergewerbe mit den ihr vertrauten ästhetischen Ansprüchen konfrontierte. Später komplettierten holländische und englische Handelskompanien, die gegenüber den fernöstlichen Herstellern die Erwartungen der europäischen Klientel adressierten, den evolutionären, von kulturellen Mutationen geprägten Copy-and-Paste-Prozess.

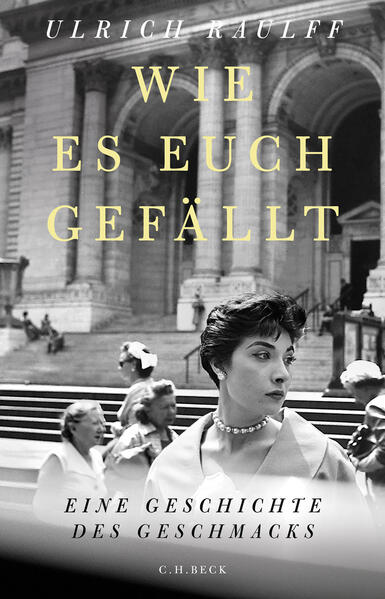

Trotz solcher Einblicke in den Maschinenraum der Geschmacksgenese kann selbst Raulff das alltagsästhetische Urteilsvermögen nicht zu einer analytischen Kategorie verdichten und will es wohl auch gar nicht. Die Verdichtung, die er vornimmt, ist die Veranschaulichung des Begriffs durch ein Bild, genauer gesagt durch eine Sequenz von Bildern: Audrey Hepburn in der Rolle der Holly Golightly flaniert gedankenverloren am frühen Morgen vor den Schaufenstern eines berühmten New Yorker Luxusjuweliers. Mit unvergleichbarer Anmut, im schwarzen Abendkleid mit Perlencollier, bewegt sie sich ohne erkennbaren Sinn außerhalb der Geschäftszeiten durch die fast menschenleere Straße. In der Hand hält sie die in diesem Aufzug unpassendsten aller denkbaren Accessoires, einen Pappbecher und eine Papiertüte.

Die ikonische Anfangsszene von Blake Edwards' "Breakfast at Tiffany's" (1961) stellt Raulff auch an den Anfang seines Buches. In der Tat sehen wir mit Holly Golightly den Fleisch gewordenen Goldstandard des Schönen vor uns - in seiner ganzen Fragilität und Fragwürdigkeit: sinnlos, zweckungebunden, vergänglich, episodisch und doch unwiderstehlich. Der Geschmack ist das Enfant terrible im Kreis der Normen und Werte und hat sich um den Preis gesellschaftlicher Ächtung die Freiheit des Lebenswandels vorbehalten.

So wie sich Raulff die Freiheit der Form vorbehalten hat. Wer eine systematische Abhandlung erwartet, die beispielsweise sorgfältig zwischen den zahllosen Akteuren der "Geschmacksproduktion" und deren heterogenen Anliegen und Methoden unterscheidet, wird das Buch enttäuscht zur Seite legen. Der Autor bedient sich der List, in Stil und Darstellungsweise das Objekt seiner Studien zu imitieren, und verzichtet auf das konventionelle geschichtswissenschaftliche Korsett zugunsten des essayistischen kleinen Schwarzen. Entstanden ist ein wundervolles Lesebuch von literarischem Rang, in einem guten, produktiven Sinne der Oberfläche der Dinge verpflichtet, sprunghaft und anregend.

Ulrich Raulff: "Wie es euch gefällt". Eine Geschichte des Geschmacks.

C.H. Beck Verlag, München 2025. 480 S., Abb., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.