Zustellung: Fr, 23.05. - Mo, 26.05.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

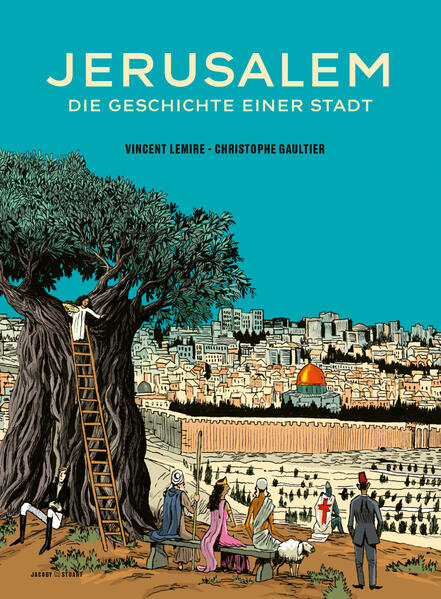

In dieser Graphic Novel, die Lebendigkeit und historische Genauigkeit miteinander verbindet, erzählt der Historiker Vincent Lemire eine viertausendjährige Geschichte der Heiligen Stadt, die einen ebenso erstaunt wie beunruhigt zurücklässt. Vor 4000 Jahren war Jerusalem eine kleine, isolierte Siedlung, die auf einem Gebirgskamm zwischen dem Mittelmeer und der Wüste lag. Heute ist es ein Ballungsraum mit fast einer Million Einwohnern, der die Blicke auf sich zieht und Besucher aus aller Welt anlockt. In der Zwischenzeit wurden hier der Monotheismus erfunden, die größten Eroberer haben sich der Stadt bemächtigt und die größten Imperien haben sich hier bekämpft. Jerusalem war abwechselnd ägyptisch, persisch, jüdisch, griechisch, römisch, byzantinisch, arabisch, kreuzfahrerisch, mameluckisch, osmanisch, englisch, jordanisch, palästinensisch und israelisch und steht im Zentrum der Interessen und Leidenschaften der Welt. Als Wiege des Judentums und des Christentums und als heilige Stadt des Islam ist es heute ein spiritueller Mittelpunkt für mehr als die Hälfte der Menschheit. In zehn Kapiteln erzählen berühmte und anonyme Akteure und Zeugen, die im Laufe der Jahrhunderte durch Jerusalem gewandert sind, von dieser Melange unterschiedlichster Einflüsse. Nichts in diesem Buch ist erfunden: Szenen und Dialoge stammen aus über 200 veröffentlichten Quellen und unveröffentlichten Archiven, um dieser chorischen Erzählung Fleisch zu verleihen.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

01. Oktober 2024

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

256

Autor/Autorin

Vincent Lemire

Übersetzung

Edmund Jacoby

Illustrationen

Christophe Gaultier

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Gewicht

1386 g

Größe (L/B/H)

290/220/26 mm

ISBN

9783964282408

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»In zehn Kapiteln stellt die Graphic Novel die Zyklen von Leben und Tod, von Krieg und Frieden, von Höhepunkten und Verfall dar. Jerusalem fällt immer wieder und steht von Jahrhundert zu Jahrhundert wieder auf. Jede Periode der Toleranz macht einer Zeit der Eiferer Platz, und alle, die die alleinige Kontrolle über die Stadt wollten, haben sie schließlich verloren. An diesem Ort, an dem die drei großen monotheistischen Religionen aufeinandertreffen, bekämpfen sie sich, kopieren sich und erfinden sich mit den Werkzeugen ihrer Zeit neu. « Libération

Besprechung vom 16.11.2024

Besprechung vom 16.11.2024

Eine Stadt und viertausend Jahre Geschichte

Die Graphic Novel "Jerusalem" war in Frankreich ein Bestseller. Nun ist sie auf Deutsch erschienen.

Wer in den Monaten nach dem 7. Oktober 2023 mit der Metro durch Paris fuhr, kam in fast jeder Station an großen Plakaten vorbei, die stets für dasselbe Werk warben: "Histoire de Jérusalem" schien die Graphic Novel der Stunde zu sein. Geschrieben von Vincent Lemire und gezeichnet von Christophe Gaultier versprach das Buch auf 250 Seiten rund viertausend Jahre Geschichte zusammenzufassen - "das Comic-Ereignis, um alles zu verstehen", wie man im Vorbeifahren las.

Schon vor dem 7. Oktober 2023 hatte sich das Buch nicht schlecht verkauft. Danach wurde es ein Bestseller, sehr zum Erstaunen des Autors, der sich gemeinsam mit dem Verlag Les Arènes zunächst dagegen entschieden hatte, rasch nachzudrucken, immerhin gehe es in dem Werk nicht um Gaza, sondern um Jerusalem, rien à voir. "Das eine hat mit dem anderen nicht viel zu tun, aber die Auflage war nach wenigen Tagen ausverkauft und das Buch vier Wochen lang vergriffen", sagt Lemire nun, da er in ein paar Tagen die deutsche Übersetzung "Jerusalem - Die Geschichte einer Stadt" in Berlin vorstellen wird. In Frankreich sind mittlerweile mehr als 250.000 Exemplare verkauft worden. Im Sommer stand das Buch eine Weile auf der Liste der fünf erfolgreichsten Titel des Landes.

Als Comic sei es vielleicht nicht so einschüchternd wie andere historische Werke, vermutet der Autor bescheiden, obgleich er sechs Jahre investiert hat, um die Informationen und Ereignisse aus Jahrtausenden den historischen Figuren so in den Mund zu legen, dass sie nicht wie Referate, sondern wie erlebte Geschichte klingen. Das gelingt zwar nicht immer, aber immer wieder erstaunlich gut. Es gelingt auch, weil den Zeichnungen von Christophe Gaultier nichts Majestätisches anhaftet. Die Figuren sind eigentlich alle Karikaturen.

Vincent Lemire ist Historiker, hat in Jerusalem ein paar Jahre lang ein französisches Forschungsinstitut geleitet und der Stadt mehrere wissenschaftliche Bücher gewidmet. In Frankreich kennt man seine Stimme aus Funk und Fernsehen, wo er in den vergangenen Monaten häufig zum Krieg im Nahen Osten befragt wurde. In seiner Graphic Novel erzählt er die Geschichte Jerusalems sehr strukturiert in zehn Kapiteln von jeweils fünfundzwanzig Seiten. Es beginnt um 2000 vor Christus mit einem "über Berghängen verstreuten Städtchen" und einer ägyptischen Figurine, auf der dessen Name "Ruschalimum" erstmals auftaucht. Es endet mit dem Kapitel "Die unmögliche Hauptstadt", in dem Lemire die Geschicke Jerusalems seit 1948 beleuchtet.

Wer sich von diesem Parforceritt durch die Jahrhunderte, von Ägyptern, Persern, Kreuzrittern, Juden, Römern bis zu Mameluken, Osmanen und Palästinensern, von Alexander dem Großen, Herodes über Balduin I. und Saladin bis hin zu David Ben Gurion und Yassir Arafat allerdings eine Antwort auf die Frage erhofft, wer denn nun zuerst da war in dieser Stadt und dem sie umgebenden Land, um das so erbittert gekämpft wird, der wird vielleicht enttäuscht sein. Oder eines Besseren belehrt.

Denn man kann die Geschichte der Stadt, so wie Vincent Lemire sie erzählt, als ewige Abfolge von Zerstörung, Massakern und Wiederaufbau lesen, als Porträt eines Ortes, um den von Beginn an gerungen wurde. Lemire selbst aber sieht in dem historischen Panorama ein Mosaik. In seiner Perspektive verlief das Zusammenleben zumindest bis zum aufkommenden Nationalismus des zwanzigsten Jahrhunderts recht gut. Besonders unter den Osmanen, denen er ein eigenes Kapitel widmet, erlebte Jerusalem vom frühen sechzehnten Jahrhundert an eine blühende Zeit, in der die noch heute sichtbare Mauer befestigt, die Wasserversorgung verbessert und eine Berufsgilde gebildet wurde, in der alle Religionen vertreten waren.

Exzesse von Gewalt finden sich in seiner Darstellung vor allem vor und natürlich nach dieser Periode, auch in der jüngeren Vergangenheit. Lemire gesteht gerade dieser Periode stilistisch aber keine größere Aufmerksamkeit zu als anderen Epochen. Hinzu kommt, dass er als Erzähler einen viertausend Jahre alten Olivenbaum (auf dem Ölberg) gewählt hat, der die Geschehnisse um ihn herum beschreibt, aber nie bewertet. Auf seine Quellen verweist Lemire in Fußnoten auf fast jeder Seite: Inschriften, Handschriften, Briefe, Archive, Reisenotizen, etwa von Gustave Flaubert, sowie Tagebücher, etwa von Theodor Herzl und Wasif Jawhariyyeh, um nur einige zu nennen.

Diese auf Ausgewogenheit bedachte Vorgehensweise hat Widerspruch provoziert, beispielsweise aus Libanon, wo ein Kritiker die drängenden Probleme der Gegenwart im Buch unterrepräsentiert sah. Sie hat aber auch ermöglicht, dass das Buch in Frankreich sowohl von muslimischen als auch von jüdischen Medien wohlwollend rezipiert wurde. Übersetzungen der Graphic Novel ins Arabische und Hebräische sind geplant.

Abgesehen davon eröffnet der Blick auf das historische Panorama natürlich die Möglichkeit, im Lauf der Geschichte auf Episoden zu stoßen, die sich vergleichend zur Aktualität heranziehen lassen. Vincent Lemire selbst fühlte sich vom 7. Oktober etwa ans Jahr 1099 erinnert, in dem die Kreuzfahrer Jerusalem nicht nur eroberten, sondern seine Bevölkerung massakrierten, wobei es ihre eigenen Berichte sind, die sich am schrecklichsten lesen - "als ob sie eine symbolische Reinigung feierten", heißt es im Buch.

"Ein eschatologisches Gemetzel", sagt Lemire. Das Hamas-Massaker vom 7. Oktober lässt sich für ihn als letzter Akt einer Tragödie beschreiben, die mit den nationalen Projekten Ende des neunzehnten Jahrhunderts begann (erster Akt). Es folgten, so Lemire, sporadische Auseinandersetzungen unter internationaler Aufsicht in den Zwanziger- bis Vierzigerjahren (zweiter Akt), konventionelle Kriege zwischen Israelis und Arabern (dritter Akt), eine Aneignung des Konfliktes durch die Palästinenser mit wiederkehrenden Phasen von Intifadas und Verhandlungen (vierter Akt) und nun der Paradigmenwechsel, nach dem alle Kräfte auf einen beispiellosen Konflikt zulaufen. "Es gibt jetzt kein Bezugssystem mehr, man befindet sich in einem Vakuum", meint Lemire.

Und was lehrt die Geschichte? "Wenn es eine historische Wahrheit gibt", sagt der Historiker, "dann die, dass die Stadt und die Region nicht ausschließlich besessen werden kann." LENA BOPP

Vincent Lemire,

Christophe Gaultier:

"Jerusalem". Die

Geschichte einer Stadt.

Aus dem Französischen von Edmund Jacoby.

Verlagshaus Stuart und

Jacoby, Berlin 2024.

256 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.