Zustellung: Mo, 12.05. - Mi, 14.05.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

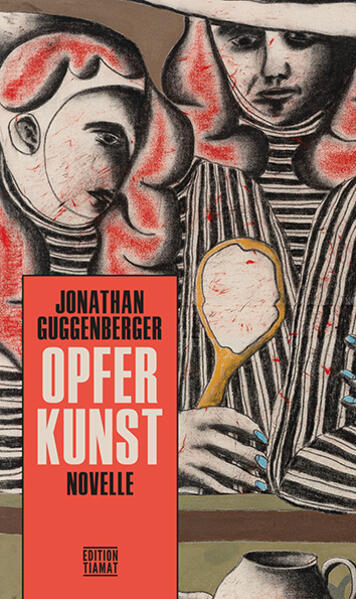

Venedig, April 2024. Internationale Kunstbiennale: Der irische Performancekünstler Aaron Geldof geht an einem Kreuz in Flammen auf für die Freiheit Palästinas; ein Opfertod. Schnell haben Medien und Politik in Deutschland das eigentliche Motiv seines Martyriums erkannt: Judenhass. Für Geldofs engsten Vertrauten aber, den Kulturjournalisten Enzo Bamberger war der Flammentod in Venedig nur eines: Kunst. Im Auftrag seiner britischen Zeitung begibt er sich auf eine Reise in die Untiefen des Kunstbetriebs. Im Dickicht aus Sex, Macht und Manipulation gerät er auf die Spur von grauen Eminenzen mit langen Fingernägeln, die im Hintergrund Intrigen spinnen. Haben sie die Antwort auf seine Frage: Warum musste Aaron sterben?

Produktdetails

Erscheinungsdatum

14. Oktober 2024

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

252

Reihe

Critica Diabolis

Autor/Autorin

Jonathan Guggenberger

Verlag/Hersteller

Produktart

kartoniert

Gewicht

316 g

Größe (L/B/H)

211/126/30 mm

ISBN

9783893203222

Pressestimmen

Besprechung vom 03.12.2024

Besprechung vom 03.12.2024

Kunstkatalogkokainkopfgedanken

Jonathan Guggenberger wirft in seinem Roman "Opferkunst" einen bitterbösen Blick auf die Antisemitismusdebatte in der Kultur

Kunst muss wehtun. Das hat nicht nur Clemens Meyer kürzlich in seiner Dankesrede zum Bayerischen Buchpreis bekräftigt. Es ist auch eine weithin respektierte Formel, die seit dem Ende der Kunstautonomie zu allen möglichen Spielarten künstlerischer Radikalität geführt hat. Kunst ist Revolution. Kunst ist Leben. Kunst ist ein Opfer, sonst ist sie nichts.

Als die Flugzeuge der Attentäter am 11. September 2001 ins World Trade Center krachten, sprach so manch kunstsinniger Beobachter nicht von ungefähr in ästhetischen Kategorien. Auch der Märtyrer fetischisiert seinen Befreiungskampf. Er produziert nicht nur Gewalt, sondern auch gewaltige Bilder. Und ist nicht schon Jesus in Wahrheit ein Künstler gewesen? Er ist ja für die Gemeinschaft der Christen gestorben, obwohl er sich natürlich nicht freiwillig ans Kreuz gehängt hat. Sein Tod, so sollen wir aber verstehen, symbolisiert unser Leben.

Solches oder Ähnliches muss sich der irische Performancekünstler Araon Geldof in seinem Kunstkatalogkokainkopf zusammengepuzzelt haben, als er den Plan schmiedet, als Jude für den palästinensischen Befreiungskampf auf der Kunstbiennale in Venedig in Flammen aufzugehen. Und zwar an ein Kreuz gebunden oder genagelt und vor den Augen der skandierenden Kunstjünger, die sich nach dem 7. Oktober zusammen mit Aaron dem Kampf gegen den Zionismus, die vermeintliche jüdische Suprematie und überhaupt alles Jüdische verschrieben haben. Dieser Kampf inkludiert auch den Kampf gegen jene Kräfte in Deutschland - denn Geldof ist Teil der Berliner Kunstblase -, die Staatsräson noch für eine noble Vokabel halten: Medien, Kulturinstitutionen, Hochschulen im Kampf gegen Antisemitismus und Märtyrerkitsch.

Geldof findet es skandalös, dass Deutschland den Juden, ihrer Not und ihrem Dilemma so viel Verständnis entgegenbringt, deswegen will er als Künstler ein Zeichen setzen. So erfindet es jedenfalls der junge Autor Jonathan Guggenberger in seiner Kulturbetriebsnovelle "Opferkunst". Mit dieser betritt ein Autor mit Kunsthintergrund die literarische Bühne - und füllt sie mit souveränem Witz und dem erschütternden Willen zur Analyse gängiger Kunstbetriebsdiskurse auch aus.

"In der F.A.Z. schrieb einer der Herausgeber höchstpersönlich einen scheinheilig fragenden Meinungsartikel: 'Tod in Venedig: Droht jetzt die Eskalation?'" - die Schlagzeile ist eine Erfindung des Autors. Aber wir übernehmen sie gerne, obwohl die Novelle die Frage nicht beantwortet und auch dieser Artikel sie nicht beantworten wird. Bevor nämlich jemand die Eskalation bejahen oder verneinen könnte, bricht die Erzählung ab.

Zum Glück! Denn das, was zum "Werk" des Opferkünstlers führt, ist schon Eskalation genug. Ein ehrgeiziger Kunstkritiker mit eigenen künstlerischen Ambitionen, Enzo Bamberger, erzählt uns mit gelegentlich aufloderndem Pathos davon. Aaron, erfahren wir in einer langen sentimentalen Rückschau, war Bambergers bester Freund. Ein Narziss, wie er im Mythos steht: jung, schön und gottlos naiv. "In Berlin war Kunst korrumpiert von der hohlen Lust am Oberflächlichen", heißt es rebellisch, "verdorben von der Ironie leichtfüßig die Welt umdribbelnder Nepo-Babys." Aaron und Enzo wollen das Zeitalter der Ironie nun gemeinsam beenden, indem sie echte, schmerzhafte, weltverändernde Kunst propagieren.

Der Antisemitismusskandal der inzwischen legendären Documenta 15 ist ihnen Anlass genug, über die moralischen Maßstäbe des Westens gegenüber jenen des "globalen Südens" nachzudenken. Und nach dem Denken kommt das Fühlen: "Wir weinten uns gegenseitig in die Schultern. Aarons Crop-Top fing meine Tränen auf."

Beim Denken und Fühlen helfen nicht nur internationale Künstler, sondern in einer slapstickhaften Traumsequenz auch die jüdische Starintellektuelle Susan Sontag. Die gibt Enzo Bamberger im Traum ein Interview, in dem sie mit Sorge verkündet, dass in Deutschland der "Korridor des Sagbaren" bedrohlich "verengt" worden sei. Dabei vergesse man, dass die Juden den Feind ja herangezüchtet hätten wie einen Golem. "'Ja! Camp!', sagte sie nun freudig. Dann griff sie nach meinem Mikrofon und setzte fort: 'Deutschland war auch mal camp. Mit Fassbinder und meinem guten Freund Herbert Marcuse. Aber jetzt ist es wieder Leni Riefenstahl und Ernst Jünger. Tja! Kein Hegel, kein Marx und auch kein Marcuse würden heute noch einen Fuß in dieses Deutschland setzen. Wieder und wieder vertreibt ihr eure Intellektuellen."

Dass die Ingenieure der Opferkunst nicht immer unter moralhygienischen Laborbedingungen arbeiten, lernt man in einer Episode, in der Aaron eine israelkritische Show von einer milliardenschweren Nazi-Erbin unterstützen lässt. Ein bisschen moralische Inkonsistenz hat im Trump-Zeitalter noch niemandem geschadet. Zumal im Roman auch immer wieder ein nosferatuartiger Fingernagel, der an Karikaturen von gierigen Juden aus dem "Stürmer" erinnert, an unserem Weltverbesserer kratzt. Er wächst verschiedenen Figuren, um damit nach dem unschuldigen Märtyrer zu greifen. Ein paranoid machendes Dingsymbol, das dem Buch "Opferkunst" seinen Novellencharakter verleiht.

Was Jonathan Guggenbergers Erzählung aber bei all ihrem bitteren Witz vor allem zeigt, ist die Verlorenheit einer Kunstbubble, die an der Spannungslosigkeit des eigenen Lebens ebenso leidet wie an dem Überangebot an Weltkonflikten. Der Wunsch, etwas zu tun und dafür sogar etwas zu opfern, führt in eine seltsam verquere Selbstfanatisierung, die endlich den ersehnten Kick bringt. Man fühlt sich ein wenig an die eifernden Poeten am Vorabend des Ersten Weltkriegs erinnert und weiß, dass nicht nur die Opferkunst, sondern überhaupt das Opfer eine archaische Kommunikationsform ist, die nicht nur Erlösung der Gruppe verspricht, sondern direkt ins Lazarett führt - wenn überhaupt.

Aaron jedenfalls wird brennen, und unser lieber Erzähler Enzo Bamberger hat die Aufgabe, der Weltöffentlichkeit zu erklären, dass sein bester Freund für Palästina, also für uns alle gestorben ist. Leider schnappt ihm eine jüdische Starautorin von der East Coast diese These weg und schreibt alles für den "New Yorker" auf. "Das kam nach dem siebten Oktober natürlich authentischer daher als ich, der zwar mal ein Künstler gewesen war, aber eben keiner von ihnen." Ein Satz von offenbar universeller Anwendbarkeit in der schaurigen Welt von gestern und offenbar auch der von morgen. KATHARINA TEUTSCH

Jonathan Guggenberger: "Opferkunst". Roman.

Edition Tiamat,

Berlin 2024.

252 S., br.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.