Zustellung: Fr, 16.05. - Mo, 19.05.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

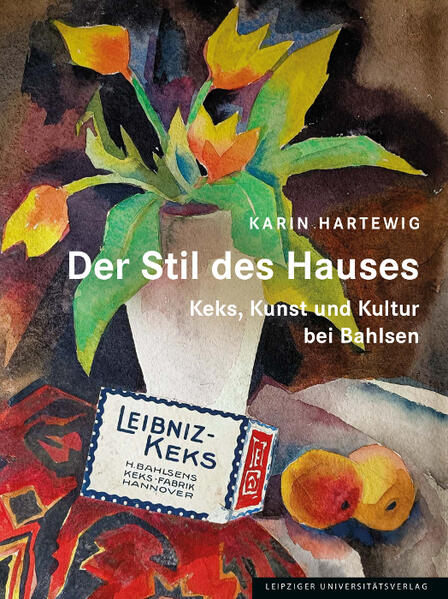

Alles begann mit einem Gebäckstück. Es hatte eine charakteristische Form, einen gelehrten deutschen Namen, eine unaussprechliche englische Bezeichnung und es war von französischer Abstammung: Die Rede ist vom "Leibniz Cakes" - die Zeitgenossen sagten zunächst [kakes] - mit seinen 52 Zähnen, links des Rheins bekannt als "petit beurre", weil nur , gute Butter' verwendet wurde. Wie schaffte es der Butterkeks aus Hannover in die Liga der erfolgreichen Markenprodukte und warum wurde er zu einem Dauerläufer durch die Jahrzehnte? Warum gelang der Keksfabrik, die Hermann Bahlsen 1889 gegründet hatte, mit ihrem Sortiment an süßen und salzigen Keksen, Biskuits und Waffeln und ihren frühen Convenience-Produkten im Wirtschaftswunder des Kaiserreichs und den neuen Gewohnheiten der jungen Industrie- und Freizeitgesellschaft eine Punktlandung? Und was hatten neue Verpackungen und die Idee der "totalen Reklame" mit dem Erfolg zu tun? Wie kam es, dass der Markenhersteller besonders hohe Maßstäbe an die künstlerische Gestaltung seiner Packungen, Keksdosen und Plakate anlegte, auf dem Feld der stilvollen Prestigewerbung alle Register zog und sogar die Architektur seiner Industriebauten und Musterläden in den Dienst der Werbung stellte? Und warum pflegte das Keksimperium seit Gründerzeiten eine spezifisch bürgerliche, nationale Unternehmenskultur, die sich den Ideen der Reformbewegung und der modernen Kunst verpflichtet fühlte: den "TET-Geist"? Wann hatte sich das denkwürdige Amalgam aus wirtschaftlichen Interessen, Kunst, Kultur, Design und Architektur vollständig entwickelt? Und welchen Veränderungen war es unterworfen? Was wurde in den Zwanziger Jahren aus dem stilvollen Konsum, der Verlockung des Nationalen und der Liebe zum Expressionismus? Mit welchen Strategien manövrierte sich Bahlsen durch die Jahre der braunen Diktatur und durch den Zweiten Weltkrieg? Wie sah das Design jener Zeit aus? Welche Wege schlug das Unternehmen ein, um die ideologisch imprägnierte "Betriebsgemeinschaft" zu stärken und wer gehörte an den Standorten Hannover und zuletzt auch Kyjiw und Gera überhaupt dazu? Was beförderte die Anschlussfähigkeit Bahlsens nach der bedingungslosen Kapitulation der Deutschen im Sommer 1945 an die neue Zeit und wie (schnell) brachte es der Kekshersteller fertig, die Wirtschaftswunderjahre der Bundesrepublik im Segment der süßen und salzigen Dauerbackwaren nachhaltig zu prägen, mit alten und neuen Produkten, einem neuen eleganten Corporate Design, der Kommerzialisierung von "1968" in der Werbung, einer neuen Kunstsammlung und einer aufsehenerregenden Architektur im Stil des Brutalismus. Was wurde aus der alten Tradition der Truppenverpflegung seit 1914? Wohin verschwanden der bürgerliche Nationalismus und die alte Kolonialbegeisterung? Wie kam es zu einer Wiederbelebung der Unternehmenskultur in neuem Gewand? Und wer waren die Protagonisten des Neuanfangs? Am Ende stellt sich die Frage nach einer geschichtspolitischen Wende im Kalten Krieg. Warum wurde die Unternehmensgeschichte der frühen 1960er Jahre, die auf das journalistische Prinzip der Vergegenwärtigung setzte, nur wenig später in eine "Meistererzählung" umgeformt, die der "jüngsten" Vergangenheit auswich?"Der Stil des Hauses" präsentiert erstmals die "Bahlsen Story" als umfassende Kulturgeschichte - von der Gründung 1889 bis in die 1970er Jahre.

Jetzt reinlesen: Inhaltsverzeichnis(pdf)Produktdetails

Erscheinungsdatum

15. August 2024

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

503

Autor/Autorin

Karin Hartewig

Verlag/Hersteller

Produktart

kartoniert

Abbildungen

365 Abb.

Gewicht

1958 g

Größe (L/B/H)

279/209/29 mm

Sonstiges

Großformatiges Paperback. Klappenbroschur

ISBN

9783960235590

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Besprechung vom 23.11.2024

Besprechung vom 23.11.2024

Erst der Stil veredelt den Keks

Zum 135. Jubiläum von Bahlsen erscheinen zwei Geschichten des Unternehmens. Eine konzentriert sich auf die Verflechtung von Politik und Wirtschaft, die andere auf die Konsum- und Alltagskultur.

Schon vor fast fünfzehn Jahren haben Norbert Frei und Tim Schanetzky in dem von ihnen herausgegebenen Band "Unternehmen im Nationalsozialismus" darauf hingewiesen, dass die Aufarbeitung der Rolle deutscher Unternehmen im "Dritten Reich" zu einem populären Forschungszweig geworden ist, der ein eigenes Marktsegment bedient. Wurde der Beschäftigung mit der nationalsozialistischen Verstrickung deutscher Firmen bis in die Siebzigerjahre hinein eher mit Widerwillen begegnet, findet seit den Achtzigern eine dezidierte Förderung solcher Aufarbeitung statt, die nicht selten von betroffenen Unternehmen unterstützt wird.

Die dabei entstandenen Firmengeschichten erschöpfen sich selten in Anklage oder Apologie, sondern liefern bedeutende Beiträge zur Kultur- und Alltagsgeschichte auch über die Zeit des Nationalsozialismus hinaus. Auf dem Gebiet der Nahrungs- und Genussmittelproduktion sind die von Jürgen Finger, Sven Keller und Andreas Wirsching vorgelegte Studie "Dr. Oetker und der Nationalsozialismus" (2013) sowie Daniela Rüthers 2020 veröffentlichte Arbeit "Der Fall Nährwert", die unter anderem anhand von Knorr den Zusammenhang zwischen Ökonomie, Volksernährung und NS-Ideologie rekonstruiert, maßstabsetzend geworden.

Die beiden Studien, die zum 135. Jubiläumsjahr der Gründung des Hauses Bahlsen unabhängig voneinander bei Wallstein und im Leipziger Universitätsverlag erschienen sind, ähneln sich darin, dass sie die Rolle Bahlsens im Nationalsozialismus nicht skandalisierend in den Mittelpunkt stellen, unterscheiden sich aber signifikant in ihrer erzählerischen Choreographie. An der Thematisierung der Zäsuren des Ersten und Zweiten Weltkriegs wird dies deutlich. Bahlsen war von 1939 an Belieferer der Wehrmacht, beschäftigte zwischen 1940 und 1945 800 Zwangsarbeiter aus unterschiedlichen europäischen Ländern und hatte 1942/43 im Zuge der Unternehmensexpansion an der "ökonomischen Besatzungspolitik" Deutschlands in Osteuropa teil.

Die bisher kaum untersuchte Rolle, die Bahlsen im Rahmen des Eroberungskriegs in der Ukraine zukam, wird in der Untersuchung von Hartmut Berghoff und Manfred Grieger präzise nachgezeichnet. Ähnlich viel Raum nimmt bei den Autoren die Restrukturierung von Bahlsen mit der Umstellung von Zivil- auf Kriegswirtschaft während des Ersten Weltkriegs ein, in dessen letztem Jahr Hermann Bahlsen starb und sein Sohn Hans die Nachfolge im Familienunternehmen antrat. Wie politische, ökonomische und private Umbrüche seit dem Schlüsseljahr 1919 durch ein Zusammenspiel von Zufall und Planung in einer Modernisierung des Betriebs mit familienexterner Unternehmensleitung und Filialen in zahlreichen deutschen Städten resultierten, zeigen Berghoff und Grieger anschaulich.

Beide Autoren zentrieren ihre Darstellung um die mit "Krieg und Keks I" und "Krieg und Keks II" überschriebenen Kapitel zu den Jahren zwischen 1914 und 1919 sowie 1939 und 1945, während sie die Weimarer Republik zum "Interregnum" schrumpfen lassen. Ganz falsch ist das nicht, denn der Erste wie der Zweite Weltkrieg ermöglichten infolge der Umstellung auf Kriegsökonomie, der Erschließung neuer Zielgruppen (Soldaten seit 1914, zu Heimatkämpferinnen stilisierte Hausfrauen ab 1939) und mit der Entwicklung neuer Produkte wie den ab 1919 als "Liebesgaben" an in den Krieg gezogene Männer verschickten "Keksgeschenken" Innovationen, die Sortiment, Kundenstamm und Unternehmensstruktur von Bahlsen über die Kriegszeiten hinaus bestimmten. Bahlsens Rolle im "Wirtschaftswunderland" der frühen Bundesrepublik, der die Autoren breiteren Raum gewähren als der Zeit seit den Sechzigerjahren, nehmen sie unter dem Aspekt der politökonomischen Verquickung von Kriegs- und Nachkriegsökonomie in den Blick.

Verglichen mit Berghoff und Grieger, die die Fülle ihres Materials zur Wirtschafts-, Politik- und Sozialgeschichte eines deutschen Traditionsunternehmens verdichten, mag Karin Hartewigs Studie "Der Stil des Hauses" rhapsodisch und apolitisch erscheinen. Sie ist nicht nur weniger umfangreich und gemahnt durch ihre üppige und liebevolle Bebilderung an ein Coffee-Table-Book, sondern legt den Akzent auf scheinbar ornamentale Details. Leitmotivisch greift sie Spezifika des Markendesigns, der Werbeästhetik, Gebäckgestaltung, Fabrik- und Innenarchitektur von Bahlsen auf und skizziert deren kunst- und stilgeschichtlichen Wandel von der anfänglichen Beeinflussung durch die Gewerbeästhetik des Jugendstils über die Neue Sachlichkeit und deren Echo in der Zeit des Nationalsozialismus bis in die mittelständisch-nüchterne Bürgerlichkeit der frühen Bundesrepublik.

Die Weimarer Republik thematisiert Hartewig nicht als bloße Zwischenzeit, sondern als "Bahlsens weiblichstes Jahrzehnt", in dem die Ausrichtung am neuen Kundenstamm der weiblichen Angestellten, Verkäuferinnen und Sekretärinnen nicht nur im Markendesign und in der Produktwerbung, sondern auch in der Vervielfältigung der Geschmacksrichtungen des nicht mehr nur auf "Keks" reduzierten Gebäcks einen Hauch von "Extravaganz und Luxus" hervorbrachte, der den Angehörigen der Mittelschicht die "elegante Welt" durch Erschwinglichkeit nahezubringen schien. Selbst der kargen Keksästhetik der frühen Bundesrepublik vermag Hartewig überraschende Dimensionen abzugewinnen, indem sie anhand von Plakaten, frühen Fernsehwerbespots sowie Mitarbeiter- und Kundenbroschüren wie den "Bahlsen-Blättern" zeigt, wie sich Bahlsens "Westbindung" als Rückbesinnung auf die Zeit der Weimarer Republik und Evokation amerikanischer Ästhetik im Produktdesign niederschlug.

Während Grieger und Berghoff ihr Buch mit dem Jahr 1911 beginnen lassen, in dem Hermann Bahlsen sein "Hannoversche Cakes-Fabrik H. Bahlsen" genanntes Geschäft in "Keks-Fabrik" eindeutschte, wählt Hartewig das Gründungsjahr 1889 zum Ausgangspunkt, als Bahlsen das 1887 von H. Schmuckler gegründete "Fabrikgeschäft engl. Cakes und Biscuits" in Hannover übernahm. Tatsächlich erzählen Berghoff und Grieger die Geschichte Bahlsens als genuin deutsche Wirtschaftsgeschichte, in der die personellen und institutionellen Verflechtungen zwischen Familienunternehmen und Politik, Vor- und Nachkrieg, Republik und Nationalsozialismus als Charakteristika deutscher Zeitgeschichte dechiffriert werden.

Demgegenüber versucht Hartewig gleichsam, der Bedeutung gerecht zu werden, die die "engl. Cakes und Biscuits" in der Geschichte von Bahlsen spielten. Deshalb hat sie eher eine Stil- als eine Wirtschaftsgeschichte geschrieben, denn im Stilwandel, in der Geschichte von Werbung, Alltags- und Konsumästhetik, die sich nicht auf politökonomische Fakten reduzieren lässt, schlägt sich nieder, was an Bahlsen nicht nur deutsch, sondern europäisch, westlich, kosmopolitisch gewesen ist. Für Sozialhistoriker mögen solche Aspekte zum ökonomischen "Überbau" gehören und daher weniger wichtig sein. Aber ihre Berücksichtigung macht Hartewigs Buch nicht nur apart, unterhaltsam und überraschend, sondern hilft zu verstehen, weshalb Bahlsen im Alltagsbewusstsein der Konsumenten immer für mehr und anderes stand als nur für den schnöden Butterkeks. MAGNUS KLAUE

Karin Hartewig: "Der Stil des Hauses". Keks, Kunst und Kultur bei Bahlsen.

Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2024. 503 S., Abb., br.,

32,- Euro.

Hartmut Berghoff und Manfred Grieger: "Die Geschichte des Hauses Bahlsen". Keks - Krieg - Konsum, 1911-1974.

Wallstein Verlag, Göttingen 2024. 602 S., Abb., geb.,

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Der Stil des Hauses" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.