Zustellung: Fr, 23.05. - Mo, 26.05.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

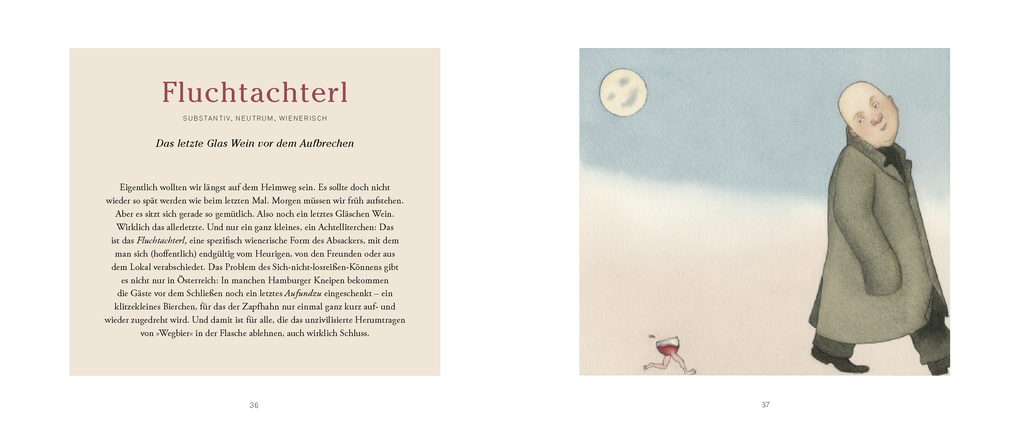

Dönekes zum Fluchtachterl *Wie heißen die Stellen in einem Bach, die tief genug sind zum Baden? Gibt es ein Wort für die Leute, die immer und überall auftauchen, häufig uneingeladen, weil sie »auch dabei« sein wollen? Für Touristen, die so langsam fahren, dass sie jedes Blümchen am Straßenrand betrachten können? Gumpen, Adabei und Blomenkieker sind nur drei Beispiele für treffende Dialektausdrücke aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die es nicht auf Hochdeutsch gibt. Sie füllen beklagenswerte Lücken in der deutschen Sprache - sind überraschend oder boshaft, charmant oder nützlich. Die fünfzig Wortentdeckungen in diesem Buch können unser normiertes Alltagsdeutsch vielfältiger, bunter und lustiger machen. Nikolaus Heidelbach greift in seinen Aquarellen skurrile Aspekte der Wörter auf und verleiht ihnen dadurch eine besondere Tiefe. Ein kleines Kompendium wunderbarer Wortschätze des Deutschen, das seinen Lesern ungeahnte neue Ausdrucksmöglichkeiten anbietet. Vorwort und Anhang liefern fundiertes und unterhaltsames Hintergrundwissen zum Thema Dialekte. *Beim letzten Glas Wein vor dem Aufbrechen noch kleine, heitere Geschichten erzählen

Mehr aus dieser Reihe

Produktdetails

Erscheinungsdatum

12. Juli 2019

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

112

Reihe

Von Wörtern, Sprachen und Geschichten, 3

Autor/Autorin

Sofia Blind, Nikolaus Heidelbach

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Abbildungen

50 farbige Abbildungen, mit 50 Aquarellen

Gewicht

331 g

Größe (L/B/H)

200/175/14 mm

Sonstiges

mit farbig illustriertem Vorsatzpapier

ISBN

9783832199562

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»Ein schönes Buch mit ganz vielen Wörtern aus dem deutschen Sprachraum, die aus irgendwelchen Dialekten kommen. Toll gemacht! «

Nicola Steiner, SRF

»Amüsant zu lesen und wunderschön anzuschauen«

Christine Westermann, WDR 5

»Der Autorin [ ] eine sehr schöne und eine sehr anregende Auswahl an Mundartwörter gelungen. [ ] Sofia Blind erläutert die Wörter witzig, ironisch und setzt sie oft liebevoll in ihr kulturelles Umfeld«

Markus Gasser, SRF Kultur

»Ein wunderbares Buch«

Christine Westermann, WDR 2

»Ein toller Band! «

Matthias Schmidt, STERN

»eine sehr unterhaltsame Reise durch die deutsche Dialektlandschaft«

Claire Beermann, ZEIT MAGAZIN

»Die Autorin Sofia Blind und die wie immer zwischen Idylle und Horror changierenden Illustrationen von Nikolaus Heidelbach öffnen dem Leser geradezu die Augen für manche übersehene menschliche Wahrheit. «

Matthias Heine, DIE WELT

»kreativ, witzig, anschaulich«

Sybille Peine, DPA

»Ein köstliches Buch«

Barbara Weitzel, WELT AM SONNTAG

»Das ganze Buch: eine gestalterisch wohldurchdachte Augenweide. «

WESTDEUTSCHE ALLGEMEINE ZEITUNG

»Das Buch [von Sofia Blind und Nikolaus Heidelbach] zeigt, wie viel Liebe der Sprache beigegeben werden kann«

Thomas Linden, KÖLNISCHE RUNDSCHAU

» Wörter, die es nicht auf Hochdeutsch gibt von Sofia Blind ist ein Muss für Sprachfans. «

Anja Fliege, ZEITLUPE

»Ein ausdrückliches Lesevergnügen nicht nur für Freunde von Platt-Etüden. «

Stephan Hermsen, NEUE RUHRZEITUNG

»Die deutschsprachigen Dialekte sind erstaunlich kreativ, witzig und anschaulich. «

PFORZHEIMER ZEITUNG

»Sofia Blind und Nikolaus Heidelbach haben da einen ganz allerliebsten Buch-Zwitter geschaffen: Um das Dialektologische, Volkskundliche, Lexikalische rankt sich in Text und Bild fein komponierter skurriler Humor schließlich sind die aufgeführten Wörter exakt dadurch geprägt. «

Simone Dattenberger, MÜNCHENER MERKUR

»Die fünfzig Wortentdeckungen in diesem Buch können unser normiertes Alltagsdeutsch vielfältiger, bunter und lustiger machen. [ ] ein kleines Kompendium wunderbarer Wortschätze des Deutschen, das seinen Lesern ungeahnte neue Ausdrucksmöglichkeiten anbietet. «

Herbert Paradatscher, BÜCHERRUNDSCHAU

» Wörter, die es nicht auf Hochdeutsch gibt ist geeignet für Wulkenschuber*innen, jene, die nicht zurückdummen wollen, Adabeis, Käpsele & Gscheidle, Gschaftlhuber*innen und alle anderen hier Ungenannte. Ich empfehle das Buch fürs Z nüni, gegen das Bruddeln, vor dem Boofen, den Strand, die U-Bahnfahrt, die Hängematte und für Picknick-Gespräche und als Mitbringsel. «

Ilse Seifried, OELIUG. AT

Nicola Steiner, SRF

»Amüsant zu lesen und wunderschön anzuschauen«

Christine Westermann, WDR 5

»Der Autorin [ ] eine sehr schöne und eine sehr anregende Auswahl an Mundartwörter gelungen. [ ] Sofia Blind erläutert die Wörter witzig, ironisch und setzt sie oft liebevoll in ihr kulturelles Umfeld«

Markus Gasser, SRF Kultur

»Ein wunderbares Buch«

Christine Westermann, WDR 2

»Ein toller Band! «

Matthias Schmidt, STERN

»eine sehr unterhaltsame Reise durch die deutsche Dialektlandschaft«

Claire Beermann, ZEIT MAGAZIN

»Die Autorin Sofia Blind und die wie immer zwischen Idylle und Horror changierenden Illustrationen von Nikolaus Heidelbach öffnen dem Leser geradezu die Augen für manche übersehene menschliche Wahrheit. «

Matthias Heine, DIE WELT

»kreativ, witzig, anschaulich«

Sybille Peine, DPA

»Ein köstliches Buch«

Barbara Weitzel, WELT AM SONNTAG

»Das ganze Buch: eine gestalterisch wohldurchdachte Augenweide. «

WESTDEUTSCHE ALLGEMEINE ZEITUNG

»Das Buch [von Sofia Blind und Nikolaus Heidelbach] zeigt, wie viel Liebe der Sprache beigegeben werden kann«

Thomas Linden, KÖLNISCHE RUNDSCHAU

» Wörter, die es nicht auf Hochdeutsch gibt von Sofia Blind ist ein Muss für Sprachfans. «

Anja Fliege, ZEITLUPE

»Ein ausdrückliches Lesevergnügen nicht nur für Freunde von Platt-Etüden. «

Stephan Hermsen, NEUE RUHRZEITUNG

»Die deutschsprachigen Dialekte sind erstaunlich kreativ, witzig und anschaulich. «

PFORZHEIMER ZEITUNG

»Sofia Blind und Nikolaus Heidelbach haben da einen ganz allerliebsten Buch-Zwitter geschaffen: Um das Dialektologische, Volkskundliche, Lexikalische rankt sich in Text und Bild fein komponierter skurriler Humor schließlich sind die aufgeführten Wörter exakt dadurch geprägt. «

Simone Dattenberger, MÜNCHENER MERKUR

»Die fünfzig Wortentdeckungen in diesem Buch können unser normiertes Alltagsdeutsch vielfältiger, bunter und lustiger machen. [ ] ein kleines Kompendium wunderbarer Wortschätze des Deutschen, das seinen Lesern ungeahnte neue Ausdrucksmöglichkeiten anbietet. «

Herbert Paradatscher, BÜCHERRUNDSCHAU

» Wörter, die es nicht auf Hochdeutsch gibt ist geeignet für Wulkenschuber*innen, jene, die nicht zurückdummen wollen, Adabeis, Käpsele & Gscheidle, Gschaftlhuber*innen und alle anderen hier Ungenannte. Ich empfehle das Buch fürs Z nüni, gegen das Bruddeln, vor dem Boofen, den Strand, die U-Bahnfahrt, die Hängematte und für Picknick-Gespräche und als Mitbringsel. «

Ilse Seifried, OELIUG. AT

Besprechung vom 06.08.2019

Besprechung vom 06.08.2019

Längizyti haben die Portugiesen nicht exklusiv

Wer übersetzt, muss sich entscheiden, denn oft genug steht für ein Wort der Ausgangssprache gleich eine ganze Reihe in der Zielsprache zur Verfügung, so dass eine schillernde Bedeutung mitunter notwendig verengt wird. Es kommt aber auch vor, dass ein Übersetzer erfinden muss, was er nicht durch eine bereits bestehende Entsprechung ausdrücken kann, weil es sie einfach nicht gibt. Das heißt nicht nur, dass die Ausgangssprache in diesem Punkt reicher ist als die Zielsprache - und das womöglich aus guten Gründen, weil etwa nicht jedes Land 121 unterschiedliche Arten von Schnee kennt -, sondern auch, dass der Übersetzer zwischen einer lautmalerischen Neuschöpfung einerseits und einer längeren Umschreibung des gesuchten Worts andererseits wählen muss.

Der Übersetzerin Sofie Blind wird es oft genug so gegangen sein. In ihrem Buch "Wörter, die es nicht auf Hochdeutsch gibt", versammelt sie eine Fülle von Begriffen, die in bestimmten deutschsprachigen Regionen jeweils gängig sind, die dort gesprochen und verstanden werden, die aber in den anderen keine Entsprechung haben - seltener, weil auch das Phänomen regionaltypisch ist, häufiger aber, weil es eben nur dort gelungen ist, dafür einen einleuchtenden Begriff zu finden.

So gibt es die mobilen Abtrennungen zwischen den Waren, die einzelne Kunden auf das Laufband vor der Supermarktkasse legen, wahrscheinlich überall in Europa, aber wo hätte man eine hübschere Bezeichnung dafür gefunden als das plattdeutsche "Miendientje"? Sie leite sich, schreibt Blind, von den Worten "mein" und "dein" ab, weil es die beabsichtigten Einkäufe der Kunden nach genau dieser Kategorie trennt. Im "Miendientje" aber kommen sie zusammen, und weil das Trennwerkzeug am Ende doch nicht das Entscheidende ist, gemessen an Brot, Butter und Wurst, bekommt es das Verkleinerungssignal angehängt und lässt den Leser, der südlich der Elbe zu Hause ist, über die Gestaltungsmacht des Plattdeutschen staunen.

Wenigstens so lange, bis er im Buch auf das bayerische Adjektiv "dramhappert" stößt, das mit "traumhäuptig" nur unzureichend ins Hochdeutsche gebracht werden könnte und jedenfalls einen Zustand umschreibt, in dem man Bildern nachsinnt, die man eben noch im Schlaf durchlaufen hat. Oder auf das saarländische "Geheischnis" - das sei, schreibt Blind, "etwas, das ein Gefühl von Geborgenheit hervorruft". Oder auf das im Berndeutsch übliche "Längizyti", nicht zu verwechseln mit banaler Langeweile, sondern "ein melancholisches Gefühl von Weltschmerz, am ehesten vielleicht mit der portugiesischen saudade vergleichbar", was einmal mehr zeigt, das Gestimmtheit nichts mit Land und Meer zu tun hat, ihre sprachlichen Ausdrucksformen aber schon.

So liest man weiter und weiter, man verliert sich in den feinsten Regionalismen und kommt vom "Blomenkieker", dem "langsam fahrenden Touristen" im Norden, auf tausend Umwegen zu den "schnäderfrässigen" Gourmets in der deutschsprachigen Schweiz, die sich beim Essen ausgesprochen wählerisch zeigen (und für die Blind eine ganze Reihe Entsprechungen in unterschiedlichen deutschen Regionalsprachen aufzählt). Vor allem aber steuert Nikolaus Heidelbach zu jedem Eintrag ein Bild bei, das ihn wiederum aus dem Speziellen ins Universale wendet - der "Blötsch" etwa, die Druckstelle am Obst, malt er als Apfelgesicht, das argwöhnisch die Augen dorthin wendet, wo die Fäulnis droht, und das "Fluchtachterl", der letzte Schluck an einem langen Abend, bekommt Beine, die den Trinker durch die Nacht verfolgen.

Am schönsten gelingt ihm das aber im selbstreferentiellen Bild zum "Hudeln", dem aus Österreich und Süddeutschland stammenden, inzwischen längst nicht nur mehr dort gebräuchliche Verb: Er hudelt nun selbst, flüchtig skizzierend und doch mit großer Anmut, das Bild eines zeichnenden Jungen zurecht. (spre)

Sofia Blind, Nikolaus Heidelbach: "Wörter, die es nicht auf Hochdeutsch gibt".

DuMont Buchverlag, Köln 2019. 112 S., geb.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.