Besprechung vom 05.08.2025

Besprechung vom 05.08.2025

Auf Optimierungen der Produktion und Lieferketten kommt es an

Besser keine dramatischen Durchbrüche durch neue Technologien oder Anbaumethoden erwarten: Vaclav Smil wägt die Herausforderungen globaler Ernährungssicherheit

Dass es eine Herausforderung ist, die Ernährungssicherheit einer immer noch wachsenden Weltbevölkerung unter Bedingungen des Klimawandels und geopolitischer Instabilität zu garantieren, dürfte kaum jemand mit einem nüchternen und Evidenzen in Rechnung stellenden Blick bestreiten. Weniger Einigkeit besteht darüber, ob und wie diese Herausforderung gemeistert werden kann. Die Antworten reichen von apokalyptischen Visionen von Massenhunger bis zu Versprechen, dass Technologie zur Rettung kommen wird.

Der kanadische Umweltwissenschaftler Vaclav Smil nimmt bei der Betrachtung dieser Herausforderung eine pragmatische Zwischenposition ein: Extremer Pessimismus sei ebenso unangebracht wie ein naiver Techno-Optimismus. Es brauche weder außerordentliche Ertragsgewinne noch unerprobte radikale Ansätze, es würde schon genügen, die Effizienz der Nahrungsmittelerzeugung kontinuierlich zu verbessern.

Smil widmet die erste Hälfte des Buches den evolutionsgeschichtlichen, physiologischen und biophysikalischen Grundlagen der menschlichen Ernährung und der Nahrungsmittelerzeugung. Er zeigt, dass nur die Kombination aus Getreide und Hülsenfrüchten, ergänzt durch Knollenfrüchte und Ölsaaten, den physiologischen Ansprüchen des Menschen genügen und Planbarkeit wie Zuverlässigkeit gewährleisten konnte, die für eine kontinuierliche Zunahme der Weltbevölkerung und für wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Wandel notwendig waren. Doch moderne Landwirtschaft geht mit zunehmend schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt einher, und es führt kein Weg daran vorbei, diese Auswirkungen abzumildern.

Smil hegt große Vorbehalte gegen einige optimistische Zukunftsvisionen, die auf Technologien wie im Labor erzeugtes Fleisch, vertikale Landwirtschaft oder Gen-Editierung setzen. Vertikale Landwirtschaft - der Anbau von Pflanzen in mehrstöckigen Gebäuden unter künstlichem Licht und in einer wasserbasierten Nährlösung - ist selbst bei günstigen Energiepreisen nur profitabel für eine kleine Zahl von Kulturpflanzen, die gute Gewinnmargen versprechen. Wenn es das Klima zulässt, ist der Anbau im Freiland oder in Gewächshäusern weitaus effizienter. Im Labor erzeugtes Fleisch steht der enormen Herausforderung der Skalierung gegenüber. Der Aufbau einer Laborfleischproduktion, die zehn Prozent der jährlichen Fleischproduktion von dreihundert Millionen Tonnen auf den Markt bringen könnte, benötigte die Errichtung von Produktionskapazitäten, die dem Zweihundertfachen der heutigen Antibiotikaproduktion entsprächen. Ebenso kritisch sieht Smil das Versprechen des Biolandbaus, die Ernährungssicherheit trotz Verzicht auf synthetischen Dünger garantieren zu können. Er kommt zur Einschätzung, dass die dem Biolandbau zu Verfügung stehenden Mittel - Fruchtwechsel mit Leguminosen als Gründünger und die erheblich verstärkte Nutzung von Tierdung - völlig unzureichend sind, um genug Nahrung für die Weltbevölkerung zu erzeugen.

Smil argumentiert, dass die meisten Verbesserungen der Lebensmittelversorgung auf stetige, kumulative Gewinne bei Ernteerträgen, der Produktivität der Tierproduktion und der Effizienz der Lieferkette zurückzuführen sind. Er hebt zudem hervor, dass Ernteerträge in den vergangenen Jahrzehnten aufgrund des Züchtungsfortschritts zwar deutlich zugenommen haben, biologische und ökologische Sachzwänge aber zu langsameren Zuwächsen führen werden. Und er betont, wie wichtig es ist, die bestehenden landwirtschaftlichen Arbeitsweisen und Verfahren zu optimieren und die Lebensmittelverschwendung zu verringern, anstatt dramatische Durchbrüche zu erwarten.

Allerdings lässt sich darüber streiten, welche Mittel als schrittweise Optimierung und welche als neue Auswege aus der Problemlage zu betrachten sind: Anders als Smil behauptet, verspricht etwa die Gen-Editierung keine schnellen Durchbrüche bei der Pflanzenzüchtung, sondern ist ein Werkzeug unter vielen, das zum schrittweisen Züchtungsfortschritt beitragen kann.

Smil setzt am Ende seines Buches jedoch auf zwei Strategien, die seiner Auffassung nach besonders erfolgversprechend sind - Reduzierung der enormen Lebensmittelverschwendung und eine Verminderung des Fleischverzehrs in wohlhabenden Ländern. Schätzungen besagen, dass weltweit ungefähr ein Drittel der produzierten Nahrung verloren geht, und das zeigt, wie groß das Potential von Einsparungen hier ist. Allerdings sagt diese Abschätzung nichts darüber aus, wie die Verschwendung verringert werden kann. In Entwicklungsländern kommen diese Verluste vor allem durch mangelnde Lagerungs-, Kühlungs- und Transportinfrastruktur zustande, also in Teilen der Versorgungskette, die nur unter großem Aufwand modernisiert werden können. Beim Fleischverzehr sieht es in manchen Ländern jedoch schon besser aus; der Fleischkonsum geht insgesamt zurück, und Rindfleisch wird zunehmend durch effizienter produzierbares Hühnerfleisch ersetzt.

Was Smil in seinem Buch zu wenig berücksichtigt, ist die historische Bedingtheit des heutigen Nahrungsmittelsystems. Was in welcher Menge angebaut und gegessen wird, ist nicht bloß eine Folge von Klima und der Physiologie von Pflanzen und Menschen. Die enorme Bedeutung von Weizen, Rindfleisch und Zucker im globalen Nahrungsmittelsystem und dessen ungemein komplizierter geographischer Struktur ist eine Folge des imperialen neunzehnten Jahrhunderts, in dem vor allem das Britische Weltreich nahezu völlig auf Selbstversorgung verzichtete und die Primärproduktion von Nahrungsmitteln in seine Kolonien und auch Kanada, Argentinien und Dänemark auslagerte. Die von Weizen, Rindfleisch und Zucker dominierte Ernährung in Großbritannien breitete sich schließlich weltweit aus und ist verantwortlich für massive Umweltzerstörung. Womit Smil in seinem prägnanten, fast durchweg ausgewogenen und faktenbasierten Überblick recht hat, ist, dass in einem solch komplexen System die Zukunft der Ernährungssicherheit von pragmatischen Innovationen in Verbindung mit schrittweisen systemischen Veränderungen abhängt. THOMAS WEBER

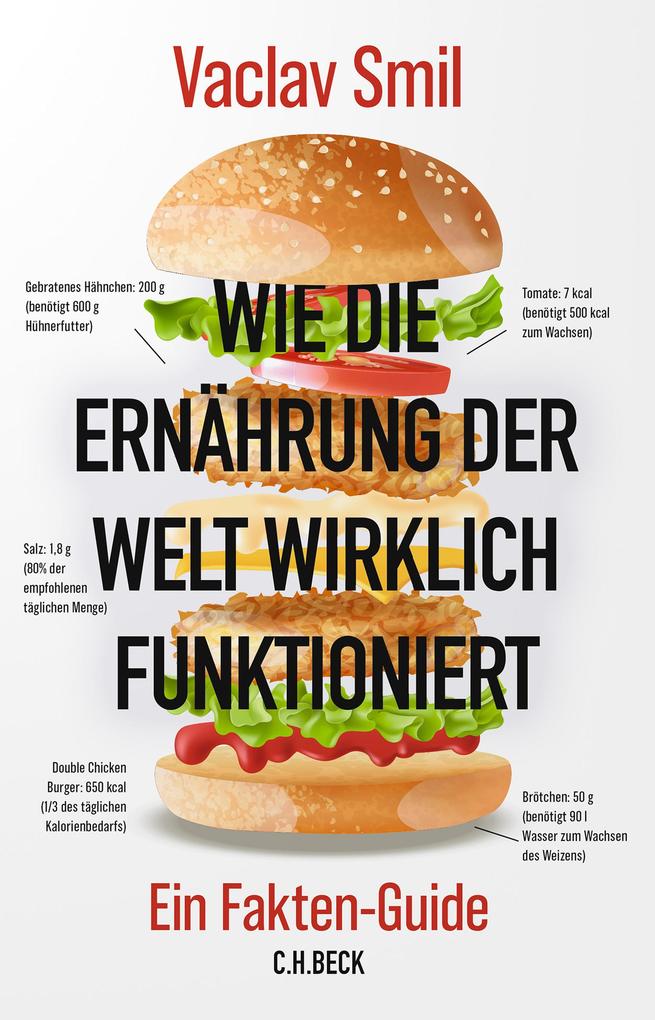

Vaclav Smil: "Wie die Ernährung der Welt wirklich funktioniert". Ein Fakten-Guide.

Aus dem Englischen von Karl-Heinz Siber. C. H. Beck Verlag, München 2025. 293 S., Abb., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.