Sofort lieferbar (Download)

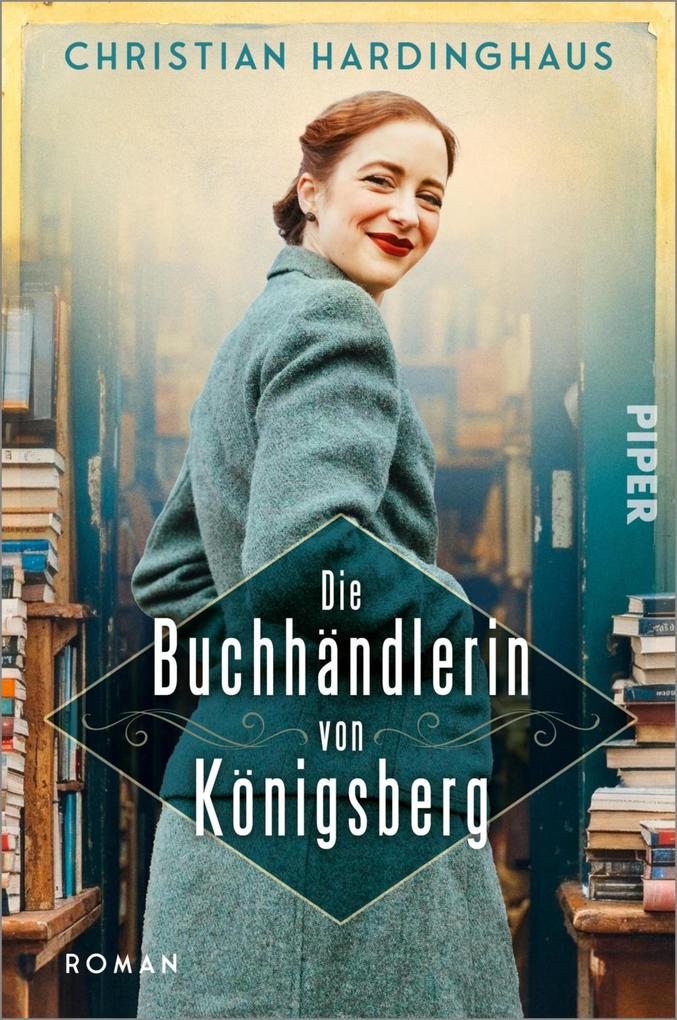

Eine tapfere Buchhändlerin und die Kraft der Worte

Frieda ist Buchhändlerin mit Leib und Seele. Der Krieg hat ihr schönes Königsberg bisher kaum erreicht, aber die Spannungen sind deutlich spürbar. Ihre Lieblingsbücher werden verboten, in der Buchhandlung, dem Ort der freien Gedanken, trauen die Leute sich nicht, offen zu sprechen. Und dann musste auch ihr Verlobter an die Front. Frieda klammert sich an die Bücher, bis Königsberg angegriffen wird und die Bomben fallen. In diesen dunklen Stunden sucht Frieda nach Hoffnung zwischen den Seiten. Doch wie weit können Worte durch schwere Zeiten tragen?

Wenn Sie Ines Thorns "Die Buchhändlerin" und Kerri Mahers "Die Buchhändlerin von Paris" gelesen haben, werden Sie diesen Roman lieben!

Frieda ist Buchhändlerin mit Leib und Seele. Der Krieg hat ihr schönes Königsberg bisher kaum erreicht, aber die Spannungen sind deutlich spürbar. Ihre Lieblingsbücher werden verboten, in der Buchhandlung, dem Ort der freien Gedanken, trauen die Leute sich nicht, offen zu sprechen. Und dann musste auch ihr Verlobter an die Front. Frieda klammert sich an die Bücher, bis Königsberg angegriffen wird und die Bomben fallen. In diesen dunklen Stunden sucht Frieda nach Hoffnung zwischen den Seiten. Doch wie weit können Worte durch schwere Zeiten tragen?

Wenn Sie Ines Thorns "Die Buchhändlerin" und Kerri Mahers "Die Buchhändlerin von Paris" gelesen haben, werden Sie diesen Roman lieben!

Produktdetails

Erscheinungsdatum

02. Mai 2025

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

368

Dateigröße

7,67 MB

Autor/Autorin

Christian Hardinghaus

Verlag/Hersteller

Kopierschutz

mit Wasserzeichen versehen

Family Sharing

Ja

Produktart

EBOOK

Dateiformat

EPUB

ISBN

9783492610582

Entdecken Sie mehr

Bewertungen

am 16.06.2025

Eine Leseempfehlung!

Wenn auf einem Cover Christian Hardinghaus steht, so sind penible Recherchen und gekonnte Erzählung vorprogrammiert. So auch bei diesem historischen Roman, der während des Zweiten Weltkriegs im damaligen preußischen Königsberg, nunmehr russischen Kaliningrad, spielt.

Geschickt verknüpft Christian Hardinghaus das Schicksal der fiktiven Frieda mit den historischen Ereignissen. Friedas Traum ist es, Bibliothekarin oder Buchhändlerin zu werden. Doch nach dem Willen ihres Vaters soll sie im familieneigenen Gemischtwarenladen arbeiten, um den später zu übernehmen. Allerdings kommt ihr der Verleger Konopke, Eigentümer der (damals) größten Buchhandlung Deutschlands, dem Haus der Bücher, zu Hilfe, um ihren Traum zu verwirklichen.

Wenig später werden zahlreiche Autorinnen und Autoren von den Nazis verboten, darunter, wie man weiß auch Erich Kästner und Erich Maria Remarque sowie Hunderte andere.

Namen wie Franz Kafka und Stefan Zweig sind Synonyme für literarische Perversion. Ihre Werke sind durch und durch jüdisch und stellen eine Gefahr für die deutsche Seele dar. Wir müssen uns ganz entschieden gegen solche Autoren und ihre Ideen wehren.

Dieses Zitat aus der geifernden Rede des Zensors Ernst Müller, den Frieda in Leipzig bei der Bücherverbrennung erlebt, lässt in ihr Widerstand keimen. Damit ist sie auf Wellenlänge mit ihrem Chef Konopke, der sie in das Geheimnis der Buchhandlung einweiht. Jeder, der nach dem Roman Die Fliegenfischer von der Memel fragt, erhält in Konopkes Büro ein besonderes Buchpaket. Dass Frieda Bücher empfiehlt und verkauft, die dem Regime nicht genehm sind, ruft Ärger bei Kollegin Hildegard hervor, die sich dann wenig später nicht regelkonform verhält und dabei von Frieda ertappt wird. Während rund um der Zweite Weltkrieg tobt, scheint Königsberg eine Oase in der Wüste zu sein. So könnte es immer weiter gehen, oder doch nicht?

Ein Wendepunkt in Friedas Leben ergibt sich im Sommer 1943, als sie erstmals auf Urlaub geschickt wird. In Rauschen, lernt sie Hans, der sich als große Liebe entpuppt, kennen. Als Hans im Jänner 1944 wieder an die Front muss, flüchtet Frieda in Sorge um ihn, in eine Art Scheinwelt.

Das weitere Schicksal von Königsberg und seiner Bewohnern ab 1945 ist ja grundsätzlich bekannt. Die sowjetische Armee übernimmt die Stadt. Während Tausende flüchten, bleibt Frieda mit einigen anderen Frauen als Krankenschwester. Ihre Freundin aus Kindertagen Lotti ist nun Ärztin und gemeinsam versorgen sie die vor allem an Typhus Erkrankte sowie die zahlreichen Waisenkinder. Lotti ist besorgt um Frieda, die freudestrahlend vom regelmäßigen Briefverkehr mit ihrem Verlobten Hans erzählt, obwohl es seit Monaten keine Post mehr von oder nach Königsberg gibt. Ist Frieda nun zur Gänze in ihre Fantasiewelt abeglitten?

Meine Meinung:

Wie schon eingangs erwähnt, hat Autor und Historiker Christian Hardinghaus die Fakten penibel recherchiert. Wie wir es von ihm gewöhnt sind, verpackt er die geschichtlichen Details authentisch in eine fesselnde fiktionale Handlung, die sich in Teile so ähnlich zugetragen haben könnte. Er zeigt auf, dass viele Menschen durch kleine Gesten, die nicht gering zu schätzen sind, Widerstand gegen das NS-Unrechtsregime geleistet haben. Vieles davon ist unbemerkt und vor allem unbedankt geblieben.

Sehr einfühlsam ist auch der Schutzmechanismus, den sich die fiktive Frieda, stellvertretend für alle traumatisierten Frauen, zugelegt hat, beschrieben. Heute würde man ihr eine PTBS attestieren. In den 1950er Jahren sind die schmerzhaften Erlebnisse viel zu präsent und viele Menschen wollen nur vergessen, um nicht zu sagen, verdrängen. Dieses letzte Kapitel des Romans hätte meine Ansicht nach durchaus ausführlicher beschrieben werden können. Wie ist Frieda zum Psychotherapeuten gekommen? Zur Frage nach dem Verbleib von Hans, kann wohl jeder Leser selbst eine passende Antwort finden. Wenn man bedenkt, dass auch nach 1955 noch einzelne Kriegsgefangene aus Russland nach Deutschland oder Österreich gekommen sind, ist alles möglich. Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Hans überlebt haben mag, äußerst gering.

Fazit:

Gerne gebe ich diesem beeindruckenden historischen Roman 5 Sterne und eine Leseempfehlung.