Sofort lieferbar (Download)

»Ein paar Tage am Meer können reichen, um alles in Frage zu stellen. «

Ein abgelegenes Ferienhaus an der französischen Atlantikküste: Hier will Elena mit ihren Kindern drei unbeschwerte Wochen verbringen. Ihr Mann ist zu Hause in Deutschland geblieben, die Ehe läuft nicht gut. Dafür hat Elena die Babysitterin Eve und eine Freundin der dreizehnjährigen Tochter eingeladen. Doch was als entspannte Auszeit beginnt, wird immer stärker bedroht, von außen wie von innen: Die ausgetrockneten Wälder stehen in Flammen, unangekündigte Gäste tauchen auf, Konflikte spitzen sich zu - befeuert von Eifersucht, Misstrauen und Abhängigkeiten. Bis eines der Mädchen plötzlich verschwindet.

Drei Wochen im August ist ein intensives Kammerspiel in der Hitze des Sommers. Alles scheint harmonisch, aber die Abgründe lauern im Idyll. Eine unbedachte Bemerkung, eine falsche Verdächtigung, und das komplexe Beziehungsgeflecht droht zu zerreißen. Davon erzählt Nina Bußmann mit großer psychologischer Klugheit und einem feinen Gespür für Spannung.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

24. Februar 2025

Sprache

deutsch

Auflage

1. Auflage

Seitenanzahl

318

Dateigröße

1,95 MB

Autor/Autorin

Nina Bußmann

Verlag/Hersteller

Kopierschutz

mit Wasserzeichen versehen

Family Sharing

Ja

Produktart

EBOOK

Dateiformat

EPUB

ISBN

9783518782026

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»Nina Bußmann gelingen meisterhafte, präzise Beschreibungen in einer kunstvollen und gleichzeitig klaren Sprache. « Deutschlandfunk Kultur

»Präzise auf den Punkt gebrachte Sprache . . . « Ilse Nebelung, ekz. bibliotheksservice

»Bußmann fängt die Eigenschaften von Menschen, die verzweifelt nach Glück suchen, multiperspektivisch, und das heißt vor allem: psychologisch, ein. Drei Wochen im August ist grandios hintersinnig. « Paul Jandl, Neue Zürcher Zeitung

»[Ein] filigranes Prosageflecht . . . Bußmann beweist Gespür für die Psyche ihrer schrecklich einsamen Heldinnen; der Text brilliert zwischendurch auch mit Naturbeschreibungen. « Carsten Otte, wochentaz

». . . ein eindringliches Kammerspiel an Frankreichs Côte d'Argent. « Theresa Schäfer, Stuttgarter Zeitung

»[Drei Wochen im August]entfaltet einen Sog wie die Brandung des Atlantiks. « Tina Hartmann, Frankfurter Allgemeine Zeitung

»In der Psychologie seiner Figuren überzeugt Nina Bußmanns Roman voll und ganz. « Ö1, Ex Libris

»Nina Bußmann ist eine Meisterin des psychologischen Realismus . . . « Ronald Düker, DIE ZEIT

»Nina Bußmann inszeniert ein leises und zugleich bedrohliches Kammerspiel aus Abhängigkeiten, Abneigungen und Eifersucht. « SWR Kultur

»Ungewöhnlich und spannend. « myself

»Bußmann erzählt . . . in einer poetischen und dennoch wunderbar klaren Sprache, bei der sich die Stimmen von Elena und Eve wie in einem Dialog ergänzen. Bußmann hat ein genaues Gespür, etwa für Naturbeobachtungen und für menschliche Konfliktlagen, die sie hervorragend seziert. « Jonathan Böhm, SWR Kultur

»Nina Bußmann hat ein fein gearbeitetes psychologisches Kammerspiel geschrieben . . . Drei Wochen im August ist eine flirrende Feier des Dazwischen und ein präzise erzähltes Tableau all der schwer fassbaren Gefühlslagen, die unser Leben doch viel mehr prägen, als die eindeutigen. « Andrea Gerk, WDR 3

»[Bußmann] weiß auch in ihrem vierten Roman zu beunruhigen und zugleich ein Stück Leben einzufangen, wie es doch selten so realistisch und unheimlich geschildert wird. . . . [Ihr] Gespür für die kleinen Unstimmigkeiten und Unbehaglichkeiten in der Kommunikation ist immens und wie direkt aus dem Leben der Empfindlichen, Behutsamen, Schüchternen, Unsicheren, Aufgeklärten und überaus Bemühten mitgeschrieben. « Judith von Sternburg, Frankfurter Rundschau

»Präzise auf den Punkt gebrachte Sprache . . . « Ilse Nebelung, ekz. bibliotheksservice

»Bußmann fängt die Eigenschaften von Menschen, die verzweifelt nach Glück suchen, multiperspektivisch, und das heißt vor allem: psychologisch, ein. Drei Wochen im August ist grandios hintersinnig. « Paul Jandl, Neue Zürcher Zeitung

»[Ein] filigranes Prosageflecht . . . Bußmann beweist Gespür für die Psyche ihrer schrecklich einsamen Heldinnen; der Text brilliert zwischendurch auch mit Naturbeschreibungen. « Carsten Otte, wochentaz

». . . ein eindringliches Kammerspiel an Frankreichs Côte d'Argent. « Theresa Schäfer, Stuttgarter Zeitung

»[Drei Wochen im August]entfaltet einen Sog wie die Brandung des Atlantiks. « Tina Hartmann, Frankfurter Allgemeine Zeitung

»In der Psychologie seiner Figuren überzeugt Nina Bußmanns Roman voll und ganz. « Ö1, Ex Libris

»Nina Bußmann ist eine Meisterin des psychologischen Realismus . . . « Ronald Düker, DIE ZEIT

»Nina Bußmann inszeniert ein leises und zugleich bedrohliches Kammerspiel aus Abhängigkeiten, Abneigungen und Eifersucht. « SWR Kultur

»Ungewöhnlich und spannend. « myself

»Bußmann erzählt . . . in einer poetischen und dennoch wunderbar klaren Sprache, bei der sich die Stimmen von Elena und Eve wie in einem Dialog ergänzen. Bußmann hat ein genaues Gespür, etwa für Naturbeobachtungen und für menschliche Konfliktlagen, die sie hervorragend seziert. « Jonathan Böhm, SWR Kultur

»Nina Bußmann hat ein fein gearbeitetes psychologisches Kammerspiel geschrieben . . . Drei Wochen im August ist eine flirrende Feier des Dazwischen und ein präzise erzähltes Tableau all der schwer fassbaren Gefühlslagen, die unser Leben doch viel mehr prägen, als die eindeutigen. « Andrea Gerk, WDR 3

»[Bußmann] weiß auch in ihrem vierten Roman zu beunruhigen und zugleich ein Stück Leben einzufangen, wie es doch selten so realistisch und unheimlich geschildert wird. . . . [Ihr] Gespür für die kleinen Unstimmigkeiten und Unbehaglichkeiten in der Kommunikation ist immens und wie direkt aus dem Leben der Empfindlichen, Behutsamen, Schüchternen, Unsicheren, Aufgeklärten und überaus Bemühten mitgeschrieben. « Judith von Sternburg, Frankfurter Rundschau

Besprechung vom 08.03.2025

Besprechung vom 08.03.2025

Nehmt alles, aber lasst mir die Kinder und meine Gefährtin

Berlins Lastenrädermilieu schüttelt man auch an der Atlantikküste nicht ab: Nina Bussmanns Roman "Drei Wochen im August"

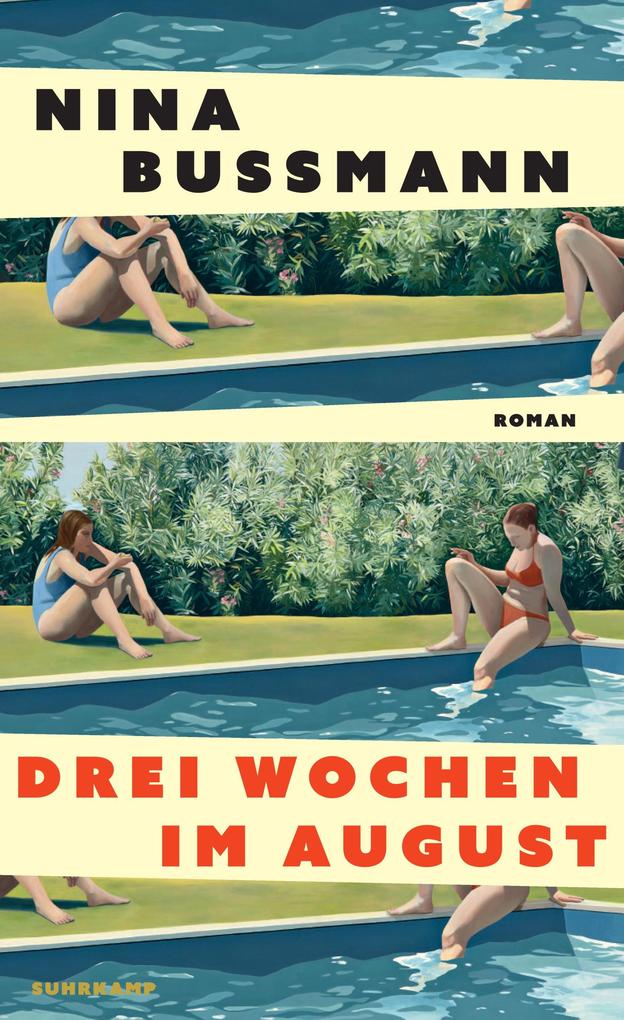

Das Cover schmückt ein Bild der Malerin Susanne Giring, es zeigt zwei Frauen am Pool. Um Kunst geht es tatsächlich in Nina Bussmanns neuem Roman "Drei Wochen im August". Diese Zeit verbringt Elena, eine Frau von 44 Jahren aus Berlin, an der französischen Atlantikküste. Das Ferienhaus gehört der Frau ihrer ältesten Freundin, der Künstlerin Ali. Elena bezeichnet sich als deren "Kuratorin", organisiert aber vor allem Flüge, Katalogtexte und Vernissagen samt Häppchen und Feuerlilien. Mitgenommen hat Elena ihre dreizehnjährige Tochter Linn, deren Freundin Noémi, den siebenjährigen Sohn Rinus und Eve, die Nanny der Kinder, die Elena bezahlt, aber gerne zur Freundin hätte.

Eve hat "diese Einladung nur angenommen, weil es keine Einladung war. Sondern eine Bitte." Der Roman erzählt wechselweise mit den Stimmen der beiden Frauen, die noch mehr verbindet als diese ohnehin schon komplexe Wechselbeziehung aus Abhängigkeit, Selbstbehauptung und Solidarität.

Umkreist werden sie von faktotumartigen Männern. Elenas Mann Kolja werkelt lieber daheim am frisch bezogenen Eigenheim. Trennung liegt in der Luft. Obgleich außer Eve keine weitere Frau in Sicht ist, hat er Elena ein Buch über Polyamorie zur Ferienlektüre verordnet. Die Macht der Bedrohung liegt im Konjunktiv. Das Ferienhaus, in dem Elena bis zu Linns Geburt jahrelang die Sommer mit ihrer Künstlerinnen-Clique verbrachte, riecht nach Schimmel. Im Pool gedeihen Algen, ringsum brennen die ausgedörrten Wälder, und ein undurchsichtiger altersloser Hausmeister geistert durch das Anwesen. Feiernde Jugendliche okkupieren den Strand, ein riesiger Hund taucht auf und verschwindet wieder, und plötzlich steht ein fremder Mann in der Küche. Gefährlich freundlich bietet er den vom Strand zurückkommenden Frauen ihre eigene Wassermelone an, zerteilt mit dem größten Messer der Küche, und die Angst entsteht im Auge der Betrachterinnen: Es gehört zu den Höhepunkten des Romans, wie Elena und Eve in den Küchengeräten plötzlich Waffen erblicken.

Franz, der im Internet keine Spuren hinterlässt, hat eine "Stieftochter" im Teenageralter bei sich - mit rätselhaften blauen Flecken an den Beinen. Statt wie angekündigt eine Nacht zu bleiben, zeckt er sich ein und verspeist frische Austern auf Elenas Rechnung, die ohnehin für alle und alles bezahlt - nicht nur monetär. Doch Elena ist nicht nur Opfer, es zieht sie förmlich zu Gefahren, und ihre Kinder zieht sie mit; in die Waldbrandzone und an den zum Baden gesperrten Bereich des Strandes.

Es sind zweifellos etwas viele Extreme in die Figuren gepackt. Der Autist Rinus erscheint wie die pathologische Fortsetzung väterlichen Ichbezugs, die schweigend in sich hineinfressende Linn radikalisiert Elenas Stimm- und Machtlosigkeit. Die vom berühmten Cellisten-Vater vernachlässigte Noémi erfindet Krankheiten zur Aufmerksamkeitserregung. Auf diese Weise legt die Autorin ein Brennglas auf das alternative urbane Milieu mit seiner unter Kreativindustrie, Coaching, Lasten- und Rennrad beharrlich hervorgrinsenden bürgerlichen Arbeitsteilung, dank derer sich Kolja aussuchen kann, ob er mit den Kindern eisbaden geht oder sich mit dem Totschlagargument "Einer muss ja das Geld verdienen" für Tage bis Wochen in sein Büro ausklinkt. Als Elena am Ende ihre Arbeit verliert, wird er nur lachend fragen: "Welche Arbeit?" Elena ist eine "erschöpfte Frau" (Franziska Schutzbach), an der nicht nur das Wohlergehen der Kinder, sondern der gesamte emotionale Familienhaushalt hängt; zerrissen zwischen Elternabend, Ergotherapie und den Ansprüchen auf eigenes Schaffen.

Den Garten der Villa bevölkern zoomorphe, von Leiko Ikemura inspirierte Keramikskulpturen, unter deren Röcken das Nichts wohnt. Sie zerbröseln zeitgleich mit ihrer auf der anderen Seite der Welt sterbenden kinderlosen Schöpferin. Eve hat eine erwachsene Tochter und einst wie Elena Kunst studiert, ehe sie Lebenskünstlerin wurde. Elena hat neben einer abgebrochenen Reiki-Ausbildung nur ihre beiden Kinder vorzuweisen: Als Linn verschwindet, schließt Elena "einen Pakt mit den Göttinnen: Nehmt mir alles, aber lasst mir meine Kinder und meine Gefährtin. Eve."

Die Erzählkunst des Romans wird im Abspann als "erfunden, aber nicht ausgedacht" definiert. Eve als Gegenüber, Korrektiv, Komplizin und Beschützerin gibt fast nichts preis, während Elena bis zur Schmerzgrenze alles offenlegt. Gemeinsam häufen sie genaueste Beobachtungen oft derselben Dinge und Vorgänge mit schier überbordender Detailfülle in Schichten an, die statt zur Gewissheit ins Sfumato führen. Auf diese Weise gerinnen die teils zerrbildlichen Figurenbeschreibungen nicht zu Schablonen, sondern entfalten mythische Dimensionen. "Helena" und "Eva" evozieren nicht nur Urtypen des abendländischen Weiblichen, sondern auch zwei seiner ältesten Erzählungen: die biblische Herleitung der Kernfamilie und den Kampf um Troja. Nicht zufällig trägt der das Ferienhaus gegen die anrückenden Brände wässernde Hausmeister einen homerischen "Backenbart und dichte Brauen" - und heißt Ilyas.

Es passiert reichlich Irrwitziges in dieser Geschichte, doch die Ereignisse zerlaufen wie Sandburgen unter auslaufenden Wellen. Plotgetriebene Strandlektüre ist "Drei Wochen im August" also kaum, aber gerade das scheinbar Zähe entfaltet einen Sog wie die Brandung des Atlantiks. TINA HARTMANN

Nina Bussmann: "Drei Wochen im August". Roman.

Suhrkamp Verlag, Berlin 2025. 317 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 16.04.2025

In "Drei Wochen im August" versammelt Nina Bussmann ihre Figuren in einem abgelegenen Ferienhaus an der französischen Atlantikküste. Was auf den ersten Blick wie ein klassischer Familienroman anmutet, erweist sich schnell als Versuch, das Genre auf unkonventionelle Weise neu zu denken. Im Mittelpunkt steht Elena, die sich in einer kriselnden Ehe befindet. Um Abstand zu gewinnen, reist sie ohne ihren Mann, aber mit ihren drei Kindern und zwei familienfremden Personen in den Urlaub.Bussmann interessiert sich weniger für äußere Handlung als für das feine Geflecht der zwischenmenschlichen Beziehungen. Sie seziert das Zusammensein auf engem Raum mit präzisem Blick, besonders Elenas ambivalentes Verhältnis zu ihren Kindern. Im Zentrum dieser Entwicklung steht die bislang eher verschlossene, dickliche Tochter, die im Verlauf des Aufenthalts zögerlich beginnt, sich zu öffnen.Spannungen entstehen schleichend und bleiben oft unter der Oberfläche - ein erzählerischer Kniff, der die Atmosphäre unterschwellig auflädt, ohne sie zu dramatisieren. Der Reiz dieses Ansatzes liegt darin, dass der vermeintlich idyllische Rückzugsort zur Projektionsfläche für verdrängte Emotionen wird. Elena, gezwungen zur Innenschau, entdeckt dabei nicht nur ihre Rolle als Mutter, sondern auch sich selbst neu.Trotz dieser vielversprechenden Anlage gelingt es Bussmann nicht durchgehend, ihre Figuren greifbar zu machen. Sie bleiben distanziert, fast austauschbar. Diese emotionale Unnahbarkeit erschwert die Identifikation und lässt die literarische Auseinandersetzung mit den Charakteren unbefriedigend wirken. Gerade weil der Roman beinahe vollständig auf seine Figuren baut und Handlung nur als Hintergrundrauschen dient, wiegt dieser Mangel schwer.Auch stilistisch bleibt Bussmann hinter den Erwartungen zurück: Ihr knapper, teils abgehackter Schreibstil wirkt oft spröde und schafft es nicht, über die gesamte Länge zu tragen."Drei Wochen im August" ist ein ambitionierter, aber letztlich blasser Roman. Er hinterlässt kaum Spuren - weder inhaltlich noch emotional. Nach der letzten Seite sind Elena und ihre Familie schnell vergessen.

LovelyBooks-Bewertung am 29.03.2025

Der Klappentext hat ein intensives Kammerspiel in der Hitze des französischen Sommers. Dennoch ist es vorhersehbar, dass die Idylle trügt wenn mehrere psychisch labile Menschen in einem abgelegenen Ferienhaus aufeinandertreffen.Anfangs sind die Beschreibungen von Elena die mit ihren Kindern, einem Kindermädchen und einer Freundin ihrer Tochter in dem Ferienhaus eintreffen noch interessant aber bald wird es langweilig weil einfach nichts passiert.Der Schreibstil mit der latenten Grundspannung ist leider nicht sehr fesselnd. Es wird viel auf die psychologische Schiene gesetzt. Wie schaffen es Elena und Eva, das Kindermädchen für die die Kinder eigentlich längst zu alt sind nebeneinander her in einem Haus zu leben? Klar, läßt Eva sich den Aufenthalt gut bezahlen und fordert immer mehr ihr Recht auf eigene Ferien ein. Die Kinder sind merkwürdig und wirken irgendwie hölzern.Als Urlaubslektüre nur bedingt geeignet hat mich das Buch kopfschüttlend zurück gelassen.