Zustellung: Di, 13.05. - Do, 15.05.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

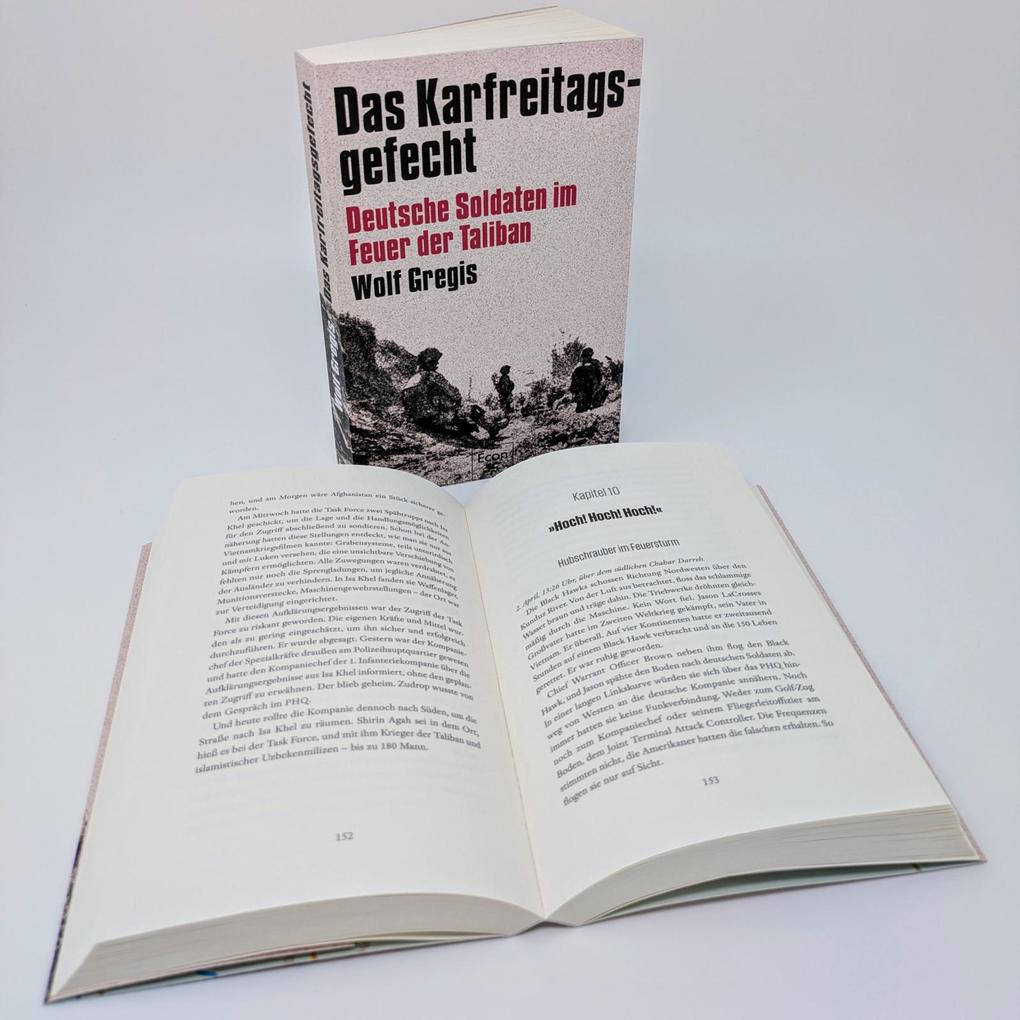

Eine wahre Geschichte über Mut und Kameradschaft, Versagen und Verzweiflung, Triumph und Trauer

Das bekannteste und folgenreichste Gefecht in der Geschichte der Bundeswehr fand am Karfreitag, dem 2. April 2010, bei Kunduz statt. Deutsche Soldaten gerieten in einen Hinterhalt und kämpften mehr als acht Stunden gegen eine Überzahl von Taliban. Drei Soldaten fielen, fünf wurden verwundet, sechs afghanische Soldaten kamen durch »friendly fire« der Deutschen ums Leben. Zwei Tage später benutzte Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg erstmals die Worte vom »Krieg in Afghanistan«.

Wolf Gregis hat in zahllosen Gesprächen, aus Bildern, Videos und Dokumenten erstmals die Geschichte des bedeutendsten Gefechts der Bundeswehr im Detail rekonstruiert und erzählt sie hautnah aus den unterschiedlichen Perspektiven der Beteiligten.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

27. Februar 2025

Sprache

deutsch

Auflage

2. Auflage

Seitenanzahl

304

Autor/Autorin

Wolf Gregis

Verlag/Hersteller

Produktart

kartoniert

Gewicht

360 g

Größe (L/B/H)

204/135/28 mm

Sonstiges

Großformatiges Paperback. Klappenbroschur

ISBN

9783430211178

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

«Gregis [ ]hat ein sorgfältig recherchiertes Buch geschrieben, er führt seine Quellen an und erläutert seine Kriterien. Dass er in erster Linie die Perspektive der beteiligten Bundeswehrsoldaten dokumentiert, macht den besonderen Wert dieses Buches aus, denn es ermöglicht Verständnis und damit auch Auseinandersetzung.» Oliver Tolmein, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Besprechung vom 12.04.2025

Besprechung vom 12.04.2025

Lektionen eines Gefechts

Die Bundeswehr hat seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine nicht nur Zugriff auf erheblich mehr Geld, sondern auch spürbar weniger Gegner als zuvor. Auch die Auseinandersetzung mit der Frage, ob Deutschland "kriegstüchtig" und in der Lage ist, zur Abwehr eines russischen Angriffs an der NATO-Ostgrenze beizutragen, gilt mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft als seriöses Thema der Realpolitik, nicht mehr als Anzeichen für eine militaristische Rechtsabweichung. Die Anerkennungswerte, die das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr 2024 erhoben hat, sorgen dort für Zufriedenheit: eine absolute Mehrheit begrüßt den Einsatz der Bundeswehr in ihrem gesamten Aufgabenspektrum. Allerdings: Die hohen Zustimmungswerte korrespondieren mit einem auffallend niedrigen Wissensstand über diese Einsätze - und auch über das Innenleben der Freiwilligen-Armee aus Berufs- und Zeitsoldaten dürften nur wenige Menschen in Deutschland vierzehn Jahre nach Aussetzung der Wehrpflicht tiefergehendes Wissen haben.

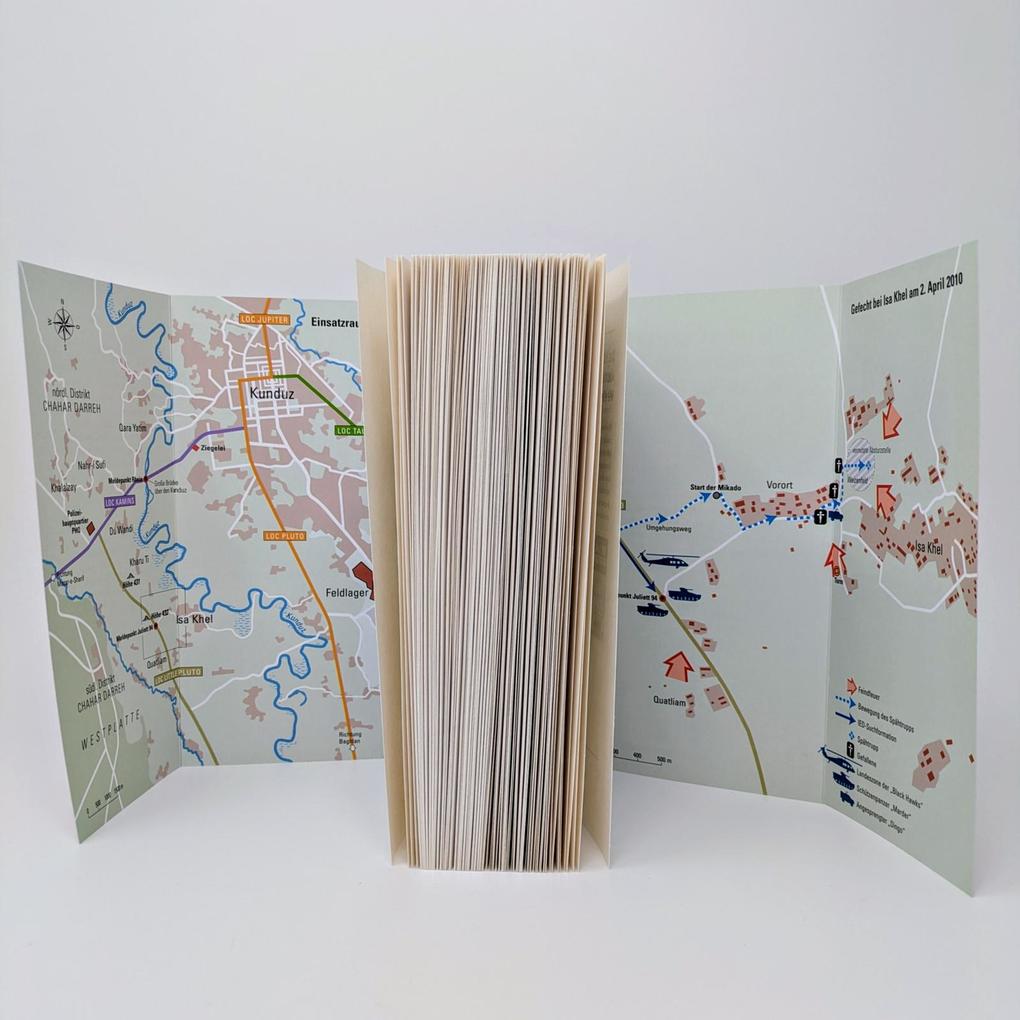

Wolf Gregis' gerade erschienenes Buch "Das Karfreitagsgefecht - Deutsche Soldaten im Feuer der Taliban" (Econ Verlag) verschafft hier einen aufschlussreichen Einblick, obwohl es ein vergangenes, allerdings nicht aufgearbeitetes Kapitel der Bundeswehreinsätze aufschlägt. Am 2. April 2010, einem Karfreitag, gerät eine kleine Aufklärungsdrohne der Bundeswehr außer Kontrolle und stürzt in der Region Kunduz nahe Isa Khel ab. Der Versuch, sie zu bergen, wird abgebrochen, weil dem Oberfeldwebel, der die Gruppe führt, die Risiken angesichts einer nahe gelegenen, vermutlich stark besetzten Taliban-Stellung zu hoch erscheinen. Als sie sich zurückmelden, befiehlt der Vorgesetzte jedoch eine erneute Suche. Die Soldaten fluchen, kehren aber zurück, suchen erneut - kurz darauf eröffnen Taliban-Schützen aus ihrer gut gesicherten Stellung heraus das Feuer auf die Fallschirmjäger, die auf offenem Feld suchen. Eine gefährliche Situation ist in ein Worst-Case-Szenario umgeschlagen, das innerhalb kurzer Zeit eskaliert.

Trotz des gepanzerten, aber nur mit einem Maschinengewehr bestückten Fahrzeugs sind die Soldaten dem Gegner zahlenmäßig, an Feuerkraft und aufgrund ihrer ausgesetzten Position hoffnungslos unterlegen. Innerhalb kurzer Zeit gibt es Verletzte, die nur mithilfe amerikanischer Hubschrauber geborgen werden können. Verstärkung wird unter großen Schwierigkeiten und - weil Ressourcen fehlen - in vergleichsweise geringer Zahl herangeführt. Die angeforderte Luftunterstützung durch die US-Airforce kann nicht erfolgen, weil nicht zuverlässig aufzuklären ist, wo sich Zivilisten befinden und wo Einheiten der Taliban. Der im Jahr zuvor erfolgte Luftangriff gegen zwei von den Taliban entführte Tanklastzüge, bei dem mehr als hundert Menschen, darunter auch Zivilpersonen, getötet oder verletzt wurden, ist noch in frischer Erinnerung. Für die Bundeswehrsoldaten hieß das, dass sie sich selber helfen mussten. Am Ende dieses Tages sind drei von ihnen gefallen, acht verwundet und ein gepanzerter Dingo zerstört.

Gregis, heute Lehrer, promovierter Bildungswissenschaftler und früher selbst Bundeswehroffizier mit Einsatzerfahrung in Afghanistan, hat ein sorgfältig recherchiertes Buch geschrieben, er führt seine Quellen an und erläutert seine Kriterien. Dass er in erster Linie die Perspektive der beteiligten Bundeswehrsoldaten dokumentiert, macht den besonderen Wert dieses Buches aus, denn es ermöglicht Verständnis und damit auch Auseinandersetzung. Gregis akzentuiert, dass Soldaten Krieger sind, "dass Afghanistan nicht nur bedeutete, Brunnen zu bauen, Mädchenschulen zu eröffnen und Bonbons zu verschenken". Ihm geht es darum, so schreibt er am Ende seines Buches, "das Geschehene aufzuarbeiten und die Bundeswehrtradition mitzugestalten". Er knüpft dabei auch an den Militärhistoriker Sönke Neitzel an, dessen Buch "Deutsche Krieger", der Frage nachgeht, was "ein Leutnant des Kaiserreichs, ein im Nationalsozialismus sozialisierter junger Wehrmachtsoffizier und ein Zugführer der Taskforce Kunduz des Jahres 2010 gemeinsam (haben)".

Eine Armee muss kämpfen können, und sie muss wissen, dass die Gesellschaft das auch weiß und anerkennt. Damit Militärgesellschaft und Zivilgesellschaft sich jeweils gegenseitig respektieren und bestenfalls durchdringen können, ist aber wichtig, daran zu erinnern, dass mit guten Gründen und nicht für die Dauer des Kalten Krieges ein Verständnis des Soldaten als Krieger in der Bundeswehr durch die Grundsätze der Inneren Führung und die Idee des Staatsbürgers in Uniform überformt worden ist. Die "Programmatischen Schriften" des verstorbenen Generalleutnants Wolf Graf von Baudissin, in denen sich deren Konzept nachlesen lässt, tragen den Titel "Nie wieder Sieg!". Das mag heute als falsche Zuspitzung erscheinen. Aber auch Baudissins Ziel war eine kampfstarke Bundeswehr. OLIVER TOLMEIN

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Das Karfreitagsgefecht" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.