Zustellung: Mi, 21.05. - Fr, 23.05.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

»So ist das eben mit Ihrem Vater«, sagt seine Sekretärin zu mir. »Er kann sogar über Hässliches schön sprechen. «

Als Gabriel García Márquez von seinen Ärzten im März 2014 ins Krankenhaus eingewiesen wird, setzt sofort ein riesiger Rummel ein, denn es gibt im Krankenhaus kaum jemanden, der nicht plötzlich dringend in seinem Zimmer etwas zu erledigen hätte. Nach der Untersuchung kommt die niederschmetternde Nachricht: Wahrscheinlich sei es Lungenkrebs, er habe nicht mehr lange zu leben. Die Familie beschließt, ihn nach Hause zu holen, wo sich die Situation schnell zuspitzt: Aus der ursprünglich prognostizierten Lebenserwartung von Monaten werden Wochen, dann nur noch 24 Stunden.

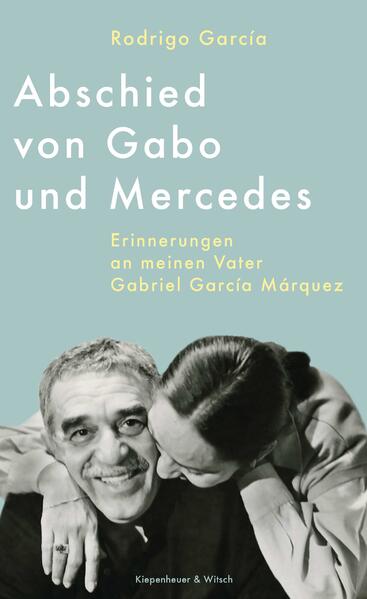

Mit großer Wärme, in vielen Rückblicken und einer fast schon schelmischen Haltung zum Tod erinnert sich der Sohn, ein Filmemacher, in diesem wunderbaren Text an den Tod und das Leben seines Vaters, die außergewöhnlich symbiotische Beziehung seiner Eltern und den späteren Tod seiner Mutter, um beiden ein Denkmal zu setzen.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

07. März 2024

Sprache

deutsch

Auflage

1. Auflage

Seitenanzahl

165

Autor/Autorin

Rodrigo García

Übersetzung

Elke Link

Verlag/Hersteller

Originalsprache

englisch

Produktart

gebunden

Abbildungen

10 s/w-Fotos

Gewicht

244 g

Größe (L/B/H)

192/120/22 mm

ISBN

9783462003055

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»Ein erstaunliches Buch. Das Werk eines Mannes, der nicht nur Begabung, Sensibilität und Takt besitzt, sondern auch ein sehr guter Handwerker ist. Als Drehbuchautor, Filmregisseur und Produzent in Los Angeles weiß er genau, wann eine Szene fertig ist und das nächste Wort zuviel wäre. « Paul Ingendaay, FAZ Podcast

»Vielleicht ist dies der würdige letzte Blick auf den großen Erzähler. « Hernán D. Caro, FAS

»Rodrigo García hat den Lesern mit diesen familiären Erinnerungen ein letztes Bild von Gabo vermittelt von jenem Dichter, der Lateinamerika unauslöschbar auf die Weltkarte der Literatur katapultiert hat. « Micha Strausfeld, NZZ

»Vielleicht ist dies der würdige letzte Blick auf den großen Erzähler. « Hernán D. Caro, FAS

»Rodrigo García hat den Lesern mit diesen familiären Erinnerungen ein letztes Bild von Gabo vermittelt von jenem Dichter, der Lateinamerika unauslöschbar auf die Weltkarte der Literatur katapultiert hat. « Micha Strausfeld, NZZ

Besprechung vom 06.03.2024

Besprechung vom 06.03.2024

Noch einmal in die karibische Wunderwelt

Ein letztes, allerletztes Werk von Gabriel García Márquez aus dem Nachlass. Und ein bewegendes Buch seines Sohnes Rodrigo über die Demenz des Vaters: Wer muss da nicht heulen?

Als Gabriel García Márquez 2014 im Alter von 87 Jahren starb, war er schon seit einiger Zeit dement. Wie lange lässt sich nur ungefähr sagen, denn der Verfall der schöpferischen Kraft des kolumbianischen Nobelpreisträgers ging in kleinen Schritten über einen längeren Zeitraum vor sich. Über den letzten großen öffentlichen Auftritt von "Gabo", wie man ihn in der spanischsprachigen Welt nennt, am 26. März 2007 beim Kongress der spanischen Sprache in Cartagena de Indias (Kolumbien) haben nicht nur wir in der F.A.Z. berichtet, die Szene diente auch dem Biographen Gerald Martin als eindringliches Schlussbild seines Buches "Gabriel García Márquez: A Life" (2008).

Martin schildert dort einen Mann von achtzig Jahren, der auf seinen vierzig Jahre zuvor erschienenen Kultroman "Hundert Jahre Einsamkeit" und den 25 Jahre zuvor erhaltenen Literaturnobelpreis zurückblickt; der die Ehrung durch fünf kolumbianische Präsidenten und den spanischen König entgegennimmt und dann auch noch seinen Freund Bill Clinton begrüßt, weil man sich unter Superpromis eben kennt; der sich an die Entbehrungen erinnert, die er mit seiner Frau Mercedes geteilt hat, bevor ihn 1967 der Weltruhm und der Aufstieg zur lateinamerikanischen Kulturikone ereilten; und der nun, während er es einigermaßen achtbar durch seine Rede schafft, die größte Distinktion nach dem Nobelpreis erlebt: dass die Königlich-Spanische Akademie ihn ehrt, indem sie zu seinem Geburtstag in die Karibik reist und dem neuen Literaturspanisch denselben Rang zuweist wie dem alten. Cervantes und García Márquez, vier Jahrhunderte voneinander entfernt, Verfasser der beiden größten, wirkmächtigsten, meistverkauften Romane der spanischen Sprache. "Hundert Jahre Einsamkeit", so der Biograph Gerald Martin, sei sogar der erste "globale Roman" überhaupt. So steckt alles voller Symbolik, tönendem Pathos und Panhispanismus, was an Gabo natürlich vorbeigeht, denn er hält nichts von salbungsvollem Quaken und Männern im dunklen Anzug. Minutenlange Ovationen folgen. Doch der leicht verwirrte Schriftsteller, dem sie gelten, kann sich nicht einmal mehr an alles erinnern, was er in seinem Leben geschrieben hat.

Man muss dieses langsame Verlöschen eines der großen Sprachkünstler des vergangenen Jahrhunderts vor Augen haben, wenn man von seiner Spätzeit spricht. Es gibt keinen besseren Zeugen dafür als Rodrigo García Barcha, den älteren der beiden Söhne. García, der schon seit Jahrzehnten als Filmregisseur und Produzent in Los Angeles lebt, konnte bei seinen Besuchen in Mexiko-Stadt oder auf Familienfesten über Jahre hinweg das Fortschreiten der Alzheimer-Krankheit seines Vaters beobachten. In einem bewegenden Buch, das jetzt bei Kiepenheuer & Witsch auf Deutsch erschienen ist - "Abschied von Gabo und Mercedes" (F.A.Z. vom 28. Mai 2021) -, erzählt der heute Fünfundsechzigjährige von den schwierigen, traurigen, aber auch abgrundtief komischen Szenen, die sich zwischen den Söhnen und ihrem weltberühmten Vater in Mexiko-Stadt ereigneten. "Wer sind die Leute da im Nebenzimmer?", fragt der Schriftsteller einmal die Haushälterin. "Ihre Söhne", lautet die Antwort. "Wirklich? Diese Männer? Carajo. Das ist ja unglaublich." Zwischen Sorge und Einsicht, Kummer und Krankenschwester-Witzen (Gabo bleibt ein kolumbianischer Macho) entfaltet sich in dem schmalen Buch ein Sterbedrama, das durch die pointierte Prosa des Sohnes auch literarisch beeindruckt.

Er habe sich an Joan Didions "Das Jahr des magischen Denkens" und Philip Roths "Mein Leben als Sohn" orientiert, sagt Rodrigo García im Videochat von Los Angeles aus. Doch die absurde Seite von Verfall und Tod habe ihn schon lange fasziniert. Nicht umsonst hat er an der gefeierten HBO-Serie "Six Feet Under" mitgearbeitet, deren Dreh- und Angelpunkt ein familiengeführtes Bestattungsunternehmen ist. "Schon die Tatsache, dass das Leben endet, ist ja absurd. Und obwohl wir uns daran gewöhnt haben sollten, macht uns das Ende des Lebens immer noch sprachlos."

Dann kommt García auf die Erinnerung zu sprechen, memoria - die eigene, die durch das Sterben in Gang gesetzt wird, und die andere, deren Verschwinden den Vater zur Verzweiflung treibt, bis er lernt, ein Leben ohne persönlichen Echoraum zu akzeptieren. Im Buch gelten dem Gedächtnisverlust des Vaters die traurigsten Szenen. Einmal sagt eine Sekretärin: "Was machen Sie hier draußen, Don Gabriel?" - "Weinen." - "Weinen? Sie weinen doch gar nicht." - "Doch. Aber ohne Tränen. Ist Ihnen nicht bewusst, dass mein Kopf jetzt kaputt ist?" Es ist zum Heulen, es ist die Wahrheit, es ist das Ende eines beispiellosen Lebens. So geht es einem Mann, der den erstaunlichen Satz gesagt hat, nach seinem achten Lebensjahr habe er eigentlich nichts Wichtiges mehr erlebt. "Erinnerung", sagt Rodrigo García, "ist das einzige Thema des Schriftstellers. Für meinen Vater war sie der wichtigste Rohstoff."

Eine Rekonstruktion ganz anderer Art stellt das globale literarische Ereignis dieser Tage dar: Heute erscheint, in vielen Sprachen zugleich, García Márquez' nachgelassenes Buch "Wir sehen uns im August" (Kiepenheuer & Witsch). Die Übersetzung stammt wie beim Buch des Sohnes von der begnadeten Dagmar Ploetz. Zwei Kapitel waren schon vor vielen Jahren in Spanien und Kolumbien in der Presse erschienen, man war beeindruckt, aber Genaueres wusste niemand. War das schmale Werk, eher eine Novelle als ein Roman, überhaupt fertig geworden? Hatte García Márquez es freigegeben?

Wir sehen uns im August" ist ein poetisches Kammerstück über das Verkümmern der Liebe und den Blick einer Frau auf ihre Ehe, die Familie, das Leben selbst. An jedem 16. August fährt Ana Magdalena Bach, 46 Jahre alt - den Namen hat sich der Autor von Bachs zweiter Ehefrau geliehen -, auf eine kleine Karibikinsel, legt Gladiolen an das Grab ihrer Mutter, erzählt dem Grabstein vom abgelaufenen Jahr und nimmt am nächsten Tag wieder die Fähre nach Hause. Nur dass sie diesmal die Nacht nicht allein verbringt.

Der Ehebruch wühlt sie auf, aber irgendwie schafft sie es, das veränderte Wesen, das sie selbst ist, in ihr gewohntes Leben zurückzutragen, zu einem attraktiven Mann, einer Tochter, einem Sohn. Und doch geschieht es im Jahr darauf wieder. Nicht mit demselben. Und noch einmal. Ein zwielichtiger Playboy lädt sie ins Cabriolet ein. Ein Geschäftsmann hinterlässt ihr im Morgengrauen seine Visitenkarte. Der allererste Mann hat sie gedemütigt, indem er ihr einen Zwanzigdollarschein ins Buch schob. Jedes Mal, nur für einen Tag und eine Nacht, erschüttert die Reise zum Grab der Mutter die Lebensroutine, von der die Heldin dachte, sie sei alles, was noch vor ihr liegt.

Unter den Bewunderern von García Márquez bevorzugen manche die saftigen Romane, andere die gertenschlanken Novellen. Wer in den letzten Jahren noch einmal "Hundert Jahre Einsamkeit" gelesen hat, wird sich an die athletische Prosa erinnern, die schamlosen Übertreibungen und jede Menge karibisches Wunderzeug. Auch in "Wir sehen uns im August" blitzen Sätze auf, die nur García Márquez schreibt, weil nur er sich das traut. "Den Wunsch, auf der Insel begraben zu werden, hatte ihre Mutter drei Tage vor ihrem Tod geäußert" steht da. "Ana Magdalena wollte zur Beerdigung fahren, doch das hielt niemand für vernünftig, da nicht einmal sie selbst glaubte, den Schmerz überleben zu können." Ist das nicht ein bisschen viel? Wer soll denn das glauben?

Aber dann liest man weiter und glaubt es ihm. Schmerz und Begehren - hier ausnahmsweise weibliches Begehren! - haben bei García Márquez die Macht von Wirbelstürmen. Diese Weltsicht wirkt ansteckend, sie könnte den eigentlichen Zauber seiner Bücher ausmachen. Man wird davongetragen, aber ohne billige Tricks. Man glaubt dieser Stimme die markigen Aussagen und immer wieder verblüffenden Verallgemeinerungen und denkt: Tolstoi hat sich das auch getraut. Und: Schade, dass jetzt wirklich nichts mehr von ihm kommt.

Sie wusste, dass er gepflegt war und makellos gekleidet", heißt es über den ersten Liebhaber dieser Frau, die so unbefleckt in die Ehe gegangen ist, wie es Frauen bei García Márquez manchmal tun, weil die Männer bei García Márquez einen Kick daraus kriegen. Sie wusste weiter, dass er "tumbe Hände hatte, was der farblose Lack auf den Nägeln betonte, und ein gutes und zaghaftes Herz". Etwas Großzügiges, Unbekümmertes liegt in diesem Schreiben, und das ist eine seltene Kategorie. Im Bett übrigens stellt Ana Magdalena an ihrem Liebhaber fest, "dass er nicht so gut ausgestattet war wie ihr Mann, der einzige erwachsene Mann, den sie nackt kannte, aber der hier zeigte sich ruhig und aufgerichtet". Nicht schlecht, darauf muss man erst mal kommen; die Attribute gelten ja auch für die Prosa.

Vor zwanzig Jahren gab es schon einmal ein letztes Buch dieses legendären Autors. Es heißt "Erinnerung an meine traurigen Huren" und ist eine nobelpreisträgerhafte Macho-Phantasie, die García Márquez' karibische Welt viel ärmer darstellt, als wir sie in Erinnerung haben, als Abgesang eines neunzigjährigen Mannes und eine letzte Feier voyeuristischer Genüsse. "Wir sehen uns im August" ist von anderem Kaliber, schillernder, spannender, witziger und vitaler. Die letzte Szene beschert uns Lesern einen Schock, ein gelüftetes Geheimnis und eine rabiate Tat, wie sie nur den Figuren dieses Autors in den Sinn kommen.

Im Nachwort berichtet der Lektor und Verlagsleiter Cristóbal Pera von fünf verschiedenen Textfassungen und einer digitalen Masterkopie. Letztere habe lange bei der Agentin Carmen Balcells in Barcelona gelegen. Pera schildert den synoptischen Prozess und betont, nichts hinzugeschrieben zu haben. Mehr zum philologischen Verfahren erfahren wir nicht. Ein einziger Widerspruch wird nicht aufgelöst. Im Vorwort sagt Rodrigo García, das abschließende Urteil seines Vaters über sein letztes Werk habe gelautet: "Dieses Buch taugt nichts. Es muss vernichtet werden." Cristóbal Pera dagegen zitiert im Nachwort einen handschriftlichen Vermerk des Autors auf der fünften Fassung vom 5. Juli 2004: "Großes endgültiges OK." Vielleicht darf man es bei diesem Satz des Sohnes belassen: "Der Schreibprozess war ein Wettlauf zwischen dem Perfektionismus des Sprachkünstlers und seinen schwindenden geistigen Kräften." Keine Frage, wer ihn gewonnen hat.

2015 kaufte das Harry Ransom Center in Austin, Texas den Nachlass des Nobelpreisträgers für 2,2 Millionen Dollar. Dort, unter rund einer Million Büchern und 42 Millionen Manuskripten, ruhen schon bedeutende Konvolute von James Joyce, Doris Lessing, Robert De Niro und David Foster Wallace. An diesem "Treffpunkt für neugierige Geister" (Eigenwerbung) wäre das letzte Werk des beliebtesten lateinamerikanischen Schriftstellers aller Zeiten aber wohl irgendwann als Raubkopie nach draußen gedrungen, das war auch der Familie klar. "Deshalb", sagt Rodrigo García, "haben wir es lieber selbst gemacht." Es war die richtige Entscheidung. PAUL INGENDAAY

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Abschied von Gabo und Mercedes" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.